Ta的回应,让我觉得心甘情愿 | 亲密关系中的“牺牲评估”

本期作者 LQY

在一段关系里,很多的冲突都因“牺牲”而起:“因为你的过敏体质,我也被迫放弃了我养了很多年的猫咪”,“我当初为了跟你在一起,不惜放弃我原本的工作”,“为了支持你的事业,我不得不辞职成为家庭主妇”……

如果你仔细一想,不难发现,在你的亲密关系里充满了各种各样的牺牲,小到日常生活中的各种小事,大到人生的选择,似乎牺牲是普遍的、不可避免的。

从心理学角度来看,亲密关系中的牺牲(sacrifice)是指为了伴侣或与伴侣之间的关系,放弃自己的利益、需求、偏好(Van Lange, et al., 1997)。

牺牲的行为发生后,在一段时间里,双方的心态会有一个波动阶段,能否安然度过这个阶段,就决定了牺牲后的亲密关系是否能快速恢复到一个新的平衡状态,而不是处在冲突中。这个波动阶段,我们称之为“牺牲评估”。

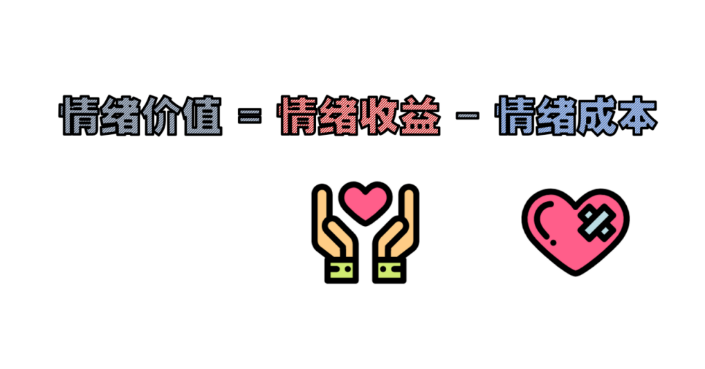

当亲密关系中的一方考虑/做出牺牲时,他们就会进行牺牲评估,包括成本,收益,满意度,事后的遗憾(Righetti & Impett, 2017)。

牺牲不同于简单地向他人提供帮助和支持,当人们感知到牺牲的成本大过收益,对自己造成威胁时,牺牲反而会对双方的个人幸福感,关系幸福感有害。

也就是说,当一方做出牺牲,为了尽快让彼此双方心态恢复一个平衡的话,就要尽量要让牺牲的一方感觉自己的牺牲收益与成本差不太多,即,要促进相对更积极的牺牲评估。

01

怎样才能促进伴侣更积极的牺牲评估?

心理学研究者Visserman等人通过一系列研究发现感知伴侣回应性(Perceived Partner Responsiveness)会促进更积极的牺牲评估。

感知伴侣回应性是指个体感受到伴侣对自己是支持的,其中包括三个核心要素,分别是感知到伴侣的理解(understanding),尊重/认可(validation), 和关心(caring)。

当预期/实际做出牺牲,感知到伴侣有更多的回应时,人们会倾向于更积极地评估自己所做出的牺牲,比如感觉为伴侣牺牲是值得的,牺牲为关系带来的收益更高,成本更低,遗憾更少等。

伴侣对彼此需求,利益的回应是功能良好,令人满意,坚定持续关系的核心(Joel et al., 2020)。感知伴侣回应性除了影响牺牲评估(Visserman , 2022),还会影响到人们为伴侣牺牲的意愿,实际做出的牺牲行为(Reis et al., 2010)。

为什么感知伴侣回应性会让人们对自己的牺牲有更积极的评估呢?有两个原因:

一是,感知到伴侣更高的回应性会促进彼此之间的亲密感。美国著名心理学家斯滕伯格提出的爱情三角理论中(Sternberg, 1986),亲密感是爱情的三大基本要素之一(激情,亲密,承诺)。

当有很高的亲密感时,双方彼此交融,你中有我,我中有你(Maisel et al., 2008)。因此在为伴侣考虑/做出牺牲时,人们会倾向于认为伴侣的事就是自己的事,牺牲的心甘情愿,对自己有利,对两人的关系也有利(Van Lange et al., 1997; Visserman et al., 2022)。

二是,感知到伴侣更高的回应性会减少对伴侣的消极情绪。当发生利益或偏好冲突时,人们为了伴侣牺牲自己的需求和目标后,他们或多或少都会产生对伴侣的消极情绪,比如不满,沮丧。

这是因为自己的需求未被满足,自己的目标没有实现,对牺牲体验蒙上了一层阴影。而感知到伴侣的积极回应能够帮助人们更好的管理消极情绪。

具体而言,当感知到伴侣理解,认可自己的需求,目标,并且在未来也愿意支持自己实现自己的目标和满足自己的需求时,人们在关系中会更有安全感,减少自我保护,怀疑和恐惧(Reis & Gable, 2015),从而以更积极的视角来看待自己的牺牲。

图 感知伴侣回应性影响牺牲评估的途径

02

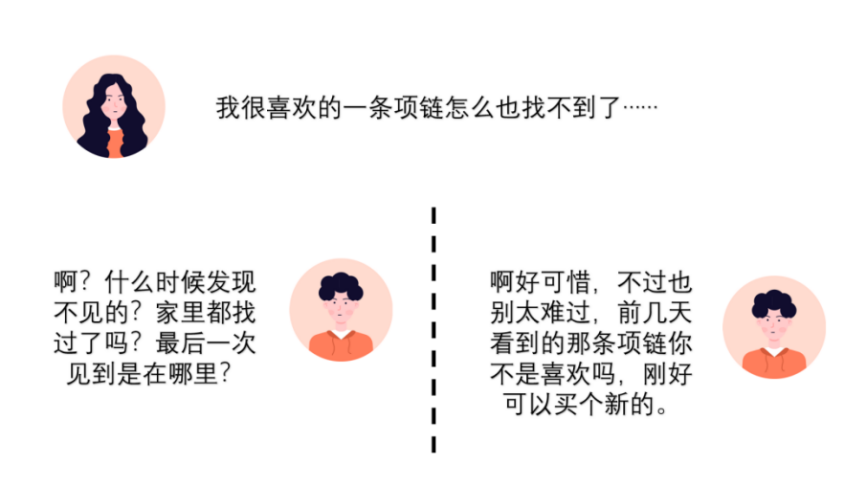

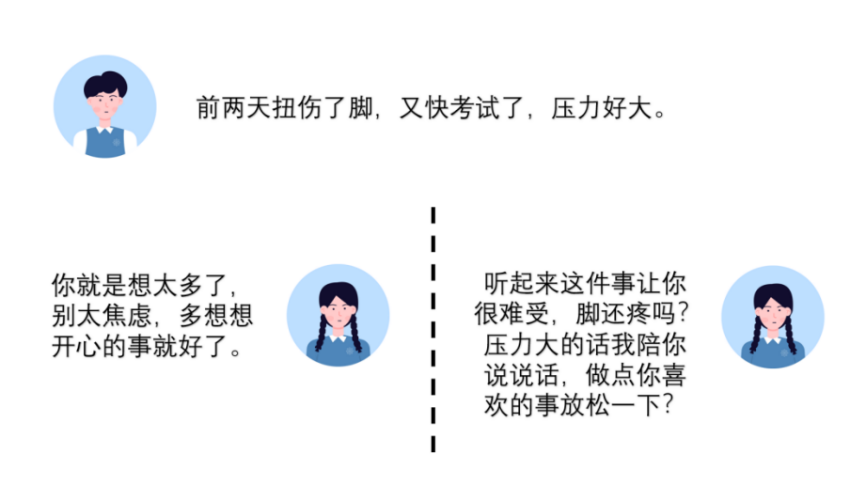

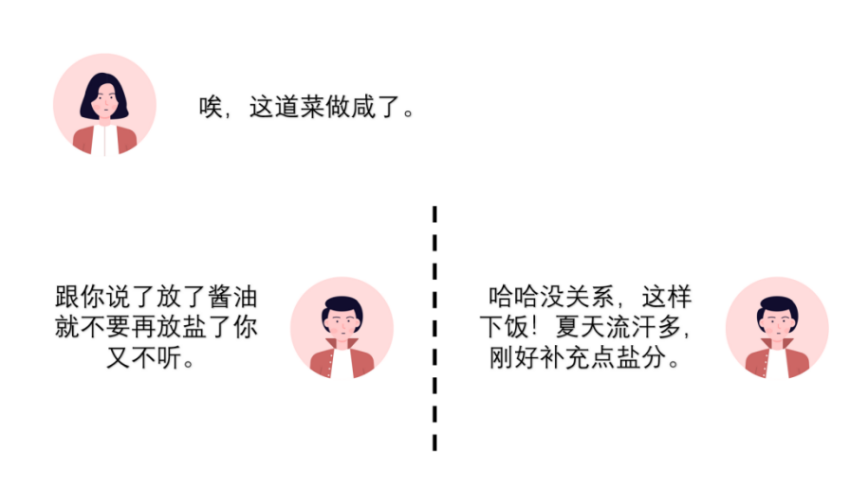

当Ta为你做出牺牲后,你要如何做出回应?

自我决定理论认为(Self-Determination Theory),人们受到三大基本需求的驱使,分别是自主感(行为是受自己控制的),胜任感(在与外界的互动中,觉得自己是有能力的)和联结感(渴望爱与被爱,需要归属),人们的幸福来源于这三种基本需要的满足(Deci & Ryan, 2000)。

当人们做出牺牲,放弃自己的利益时,这些基本需求的满足程度较低(Horne et al., 2021)。因此,当伴侣为你做出牺牲,帮助Ta恢复或满足基本需求,Ta会感觉到你是理解,关心,支持Ta的,是对Ta有回应的。

从而Ta能更积极地评估Ta做出的牺牲,有利于双方的个人幸福感以及关系幸福感(Patrick et al., 2007)。

需要注意的是,每个人的具体需求存在差异。因此,如何做出回应还会因实际情况而不同。

比如回避型依恋的个体,在做出比较大的牺牲后,Ta们的自主感会受到很大的威胁。这时,较好的回应是以不明显的方式给他们更多的空间(Maisel et al., 2008),更多的赞赏。

对于焦虑型依恋/低自尊的个体,Ta们更多需要的是在牺牲后,感受到来自伴侣的关心和认可。并且Ta们也特别希望看到伴侣愿意做出牺牲作为回报(Murphy et al., 2021)。这时,较好的回应是以明显的方式满足Ta们的需求。

03

仍然可能面临的挑战

虽然研究揭示在亲密关系中,接受牺牲的一方需要做出回应,但是做出恰当的回应并不总是那么容易。如上面讲到,牺牲是发生在双方有冲突之时,双方都处在一种消极情境中,心理资源在不断地被消耗。

这种情况下,做出牺牲的一方可能倾向于低估伴侣对自己的回应。与此同时,接受牺牲的一方还可能会产生矛盾复杂的体验,既有感激感动,又有对做出牺牲一方的亏欠,内疚情绪产生。这种矛盾复杂的情感体验也可能会阻止接受牺牲的一方表达出恰当的回应。

回想一下,当初你的伴侣做出怎样的回应?让你觉得为Ta牺牲是幸福的,满足的。你的伴侣做出怎样的回应? 让你感到为Ta牺牲不那么值得。

最后,在亲密关系中,你是做出牺牲多还是接受牺牲多呢?在做出或接受牺牲后,有没有复杂的情绪体验呢?欢迎给我们留言,说出你的故事。

参考文献

Deci, E. L., & Ryan, R. M. (2000). The “what” and “why” of goal pursuits: Human needs and the self-determination of behavior. Psychological Inquiry, 11(4), 227–268. https://doi.org/10.1207/S15327965PLI1104_01

Horne, R. M., Righetti, F., Park, Y., Harasymchuk, C., & Impett, E. A. (2021). Better to give or to receive? Sacrifice predicts lower psychological need satisfaction in romantic relationships [Manuscript in preparation].

Joel, S., Eastwick, P. W., Allison, C. J., Arriaga, X. B., Baker, Z. G., Bar-Kalifa, E., Bergeron, S., Birnbaum, G. E., Brock, R. L., Brumbaugh, C. C., Carmichael, C. L., Chen, S., Clarke, J., Cobb, R. J., Coolsen, M. K., Davis, J., de Jong, D. C., Debrot, A., DeHaas, E. C., … Wolf, S. (2020). Machine learning uncovers the most robust self-report predictors of relationship quality across 43 longitudinal couples studies. Proceedings of the National Academy of Sciences, 117(32), 19061–19071. https://doi.org/10.1073/pnas.1917036117

Maisel, N. C., Gable, S. L., & Strachman, A. (2008). Responsive behaviors in good times and in bad. Personal Relationships, 15(3), 317–338. https:// doi.org/10.1111/j.1475-6811.2008.00201.x

Murphy, G., Horne, R. M., Visserman, M. L., & Impett, E. A. (2021). Effects of attachment insecurity on trailing partners’ well-being following relocation: The buffering role of perceived partner gratitude and sacrifice [Manuscript in preparation].

Patrick, H., Knee, C. R., Canevello, A., & Lonsbary, C. (2007). The role of need fulfillment in relationship functioning and well-being: A selfdetermination theory perspective. Journal of Personality and Social Psychology, 92(3), 434–457.https://doi.org/10.1037/0022-3514.92.3.434

Reis, H. T., & Gable, S. L. (2015). Responsiveness. Current Opinion in Psychology, 1,67–71.https://doi.org/10.1016/j.copsyc.2015.01.001

Reis, H. T., Smith, S. M., Carmichael, C. L., Caprariello, P. A., Tsai, F.-F., Rodrigues, A., & Maniaci, M. R. (2010). Are you happy for me? How sharing positive events with others provides personal and interpersonal benefits. Journal of Personality and Social Psychology, 99(2), 311–329. https://doi.org/10.1037/a0018344

Righetti, F., & Impett, E. A. (2017). Sacrifice in close relationships: Motives, emotions, and relationship outcomes. Social and Personality Psychology Compass, 11(10), 1–11.https://doi.org/10.1111/spc3.12342

Righetti, F., Visserman, M. L., & Impett, E. A. (2022). Sacrifices: Costly prosocial behaviors in romantic relationships. Current Opinion in Psychology, 44,74–79.https://doi.org/10.1016/j.copsyc.2021.08.031

Sternberg. (1986). A Triangular Theory of Love. Psychological Review, 93(2), 119–135. https://doi.org/10.1037/0033-295X.93.2.119

Visserman, M. L., Muise, A., Righetti, F., Horne, R. M., Le, B. M., Côté, S., & Impett, E. A. (2022). Lightening the load: Perceived partner responsiveness fosters more positive appraisals of relational sacrifices. Journal of Personality and Social Psychology, 123(4), 788–810. https://doi.org/10.1037/pspi0000384

Van Lange, P. A., Rusbult, C. E., Drigotas, S. M., Arriaga, X. B., Witcher, B. S., & Cox, C. L. (1997). Willingness to sacrifice in close relationships. Journal of Personality and Social Psychology, 72(6), 1373–1395. https:// doi.org/10.1037/0022-3514.72.6.1373

责编:刘祥宇

撰稿:LQY

编辑:高文洁

美编:何文宣