研究发现 | 如何应对多子女家庭中的父母偏爱?

本期作者 崔琪

不知不觉,2022年已经走到了12月,我们也迎来了愈发寒风凛冽的冬天。在这寒冷的日子里,相信很多人都想窝在温暖的屋子里,重温那部暖冬必备韩剧——《请回答1988》。这部韩剧讲述了1988年起发生在双门洞胡同的五个家庭间平凡而温暖的岁月。而女主角德善,就是这个故事的主要成员。

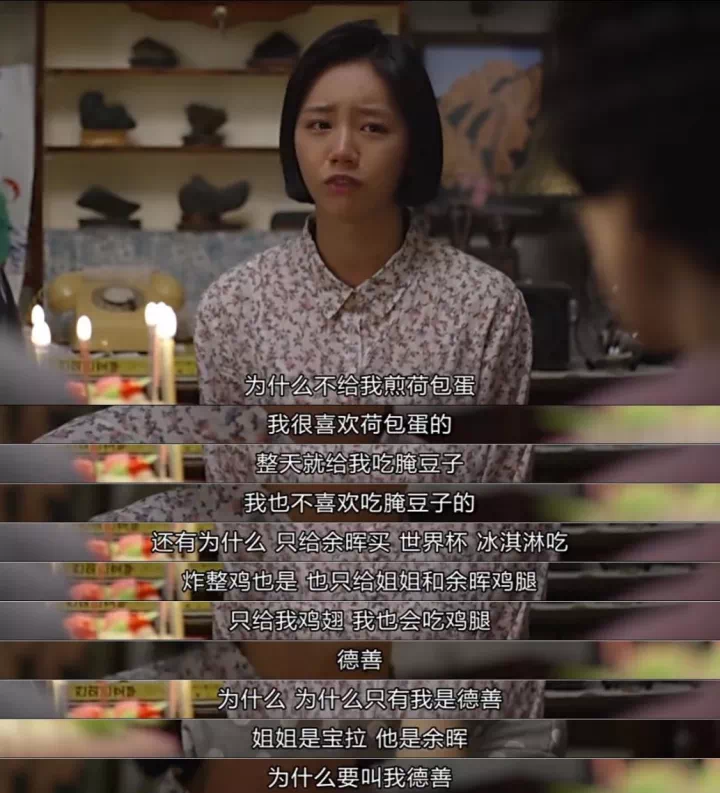

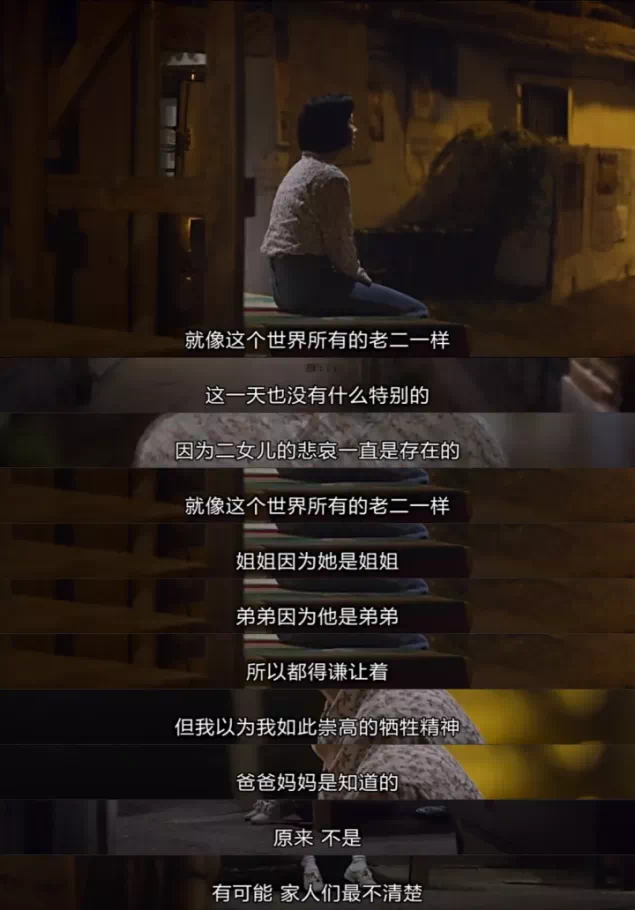

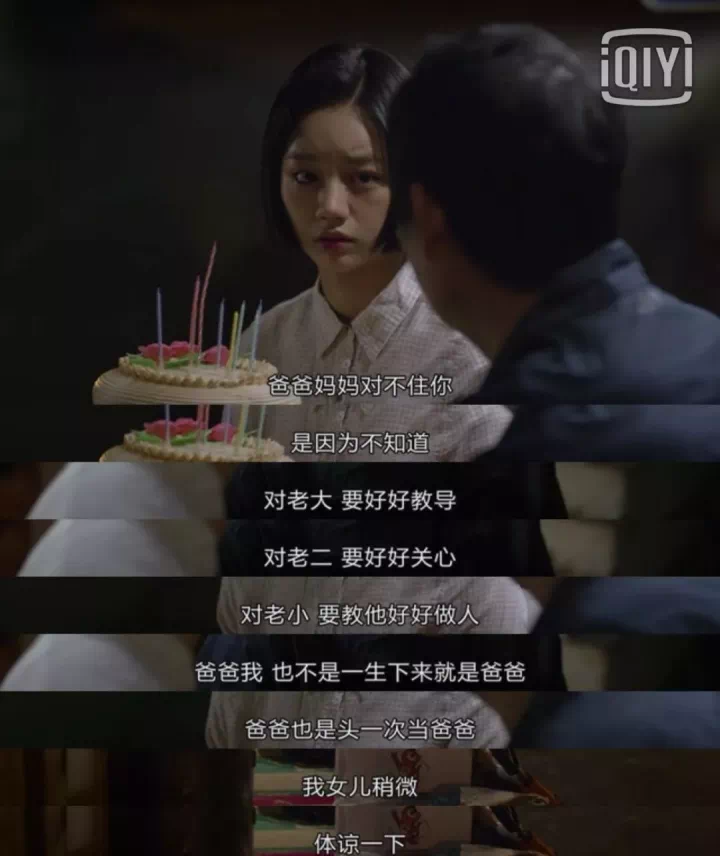

德善是家里的第二个孩子,上有成绩优秀的姐姐、下有备受宠爱的弟弟,德善夹在中间,成了被父母忽视的那个孩子。妈妈只给姐姐和弟弟煎鸡蛋、分鸡腿,爸爸也只给弟弟买冰淇淋,家里还会在姐姐生日那天顺带给德善庆生,因为三天后是德善自己的生日。父母的偏心最终让德善情绪爆发,也终于让家人看到了他们对德善的疏忽和德善的委屈。

在多子女家庭中,这种父母偏爱的现象似乎经常出现,很多父母都会对孩子有一定的差别对待。尤其是近年来,随着二胎、三胎政策的推出与落实,越来越多的中国家庭从一家三口变成了一家四口、一家五口,家庭成员的增加与家庭结构的改变无疑给父母带来了新的挑战,也对整个家庭产生了巨大的影响。想必很多二胎、三胎家庭的父母都会思考,我该怎么对待不同的孩子呢?我能做到公平吗?我能让孩子们都健康成长吗?

今天,我们就来探讨一下父母偏爱现象及其对孩子的影响与应对方法。

01

什么是父母偏爱?

父母偏爱,又称为父母差别对待,是指父母教养或被认为教养某一个或某几个孩子的方式更加积极,在情感付出、资源投入或者行为管教等方面更多地指向某一个或某几个子女,而更少地指向其他子女(Brody et al., 1998; Jensen, & Whiteman, 2014; 罗芮等, 2022)。

父母偏爱现象普遍存在于多子女家庭之中,根据Shebloski等人(2005)的调查,美国有65%的家庭存在父母偏爱,而东方家庭受儒家等级思想和“重男轻女”思想的影响,父母偏爱现象更为普遍、偏爱水平也更高(Barrett Singer, & Weinstein, 2000)。

这种偏爱体现在很多方面,以出生顺序为例,在二胎家庭中,父母往往会给头胎儿童更多的权利、分配给他们更多家务,给二胎儿童更多的照料和更长时间的陪伴(Tucker et al., 2003);而在三胎家庭中,二胎儿童则是不太会被偏爱的那个(Salmon et al., 2012),就像上面提到的德善那样。

当然,并不是每个家庭都会存在这种情况,父母对孩子的差别对待会受到很多因素的影响,出生顺序只是其中之一。张婷婷和曹晓君(2021)对可能的影响因素进行了概述,将其分为内部和外部两个方面。

内部因素:儿童的性别、出生顺序、发展水平、个人特质、身心健康以及儿童对父母差别对待的认知,父母的个人特质、情绪、受教育程度等。

外部因素:家庭混乱、婚姻关系、家庭类型、家庭经济地位、文化环境等。

请你回想一下,你们家是否受其中某些因素的影响而存在父母偏爱呢?你的家庭又因为这种偏爱出现了什么样的变化呢?带着这种思考,我们继续探讨父母偏爱的影响。

02

父母偏爱对孩子的影响

首先,从个体的角度看,父母的差别对待会对儿童产生较多负面影响。有研究表明,父母偏爱与子女的情绪、行为问题有关(Coldwell et al., 2008; Singer, & Weinstein, 2000),并远超过父母教养本身的影响,无论父母的教养方式是积极的,还是多管教、少温暖的,当孩子感受到来自父母的差别对待时,都会产生不公平感,从而导致孩子在童年和青春期表现出更多问题行为,如抑郁、攻击行为等(Boyle et al., 2004; Jensen et al., 2018; Jeannin & van Leeuwen, 2015; 石鑫欣, 吴怡霏, 冯迎, 2022)。

这种消极影响并不仅仅出现在不被偏爱的孩子身上,被过度偏爱的孩子同样会存在这些问题,因为他们都有可能认为自己应该得到的与已经得到的之间存在差距(Kowal et al., 2002)。

其次,从家庭的角度看,父母偏爱会影响同胞、亲子之间的关系。在不同年龄阶段,父母对孩子的差别对待都往往会引起同胞间的敌意和冲突。

比较常见的一个现象的是,当父母为了养育年幼的孩子而忽视年长的孩子时,被忽视的孩子就会将弟弟/妹妹视作竞争对手,表现出各种问题行为、乃至出现发展水平的倒退以赢回父母的注意,而这种嫉妒情绪也会对随后同胞关系的建立产生消极影响。

而父母在面对这些同胞冲突时,会感受到自己与被忽视孩子之间的关系变得疏远,产生一些负面的感受,比如内疚、伤感等,这些感受有时反而会进一步阻碍父母有效处理出现在孩子身上的问题,并使亲子关系更加紧张(陈斌斌, 施泽艺, 2017)。

可以看到,父母偏爱对家庭有着诸多不利之处,但我们也需要看到父母差别对待的积极一面,并采取有效措施来减少其消极影响。

03

如何有效应对父母偏爱?

进行“因材施教”的差异化教养

对于父母而言,做到“绝对平等”是十分困难的,而且孩子想要的也并不是绝对平等。有研究表明,父母对自己的略微偏爱是青少年认为最符合公平原则的做法,因为这意味着父母能够根据孩子的不同特征和需求,有针对性地进行教养(罗芮 等, 2022)。因此,父母应注意观察孩子之间的区别,因材施教,通过这种差异化教养促进儿童的个性化发展,使父母差别对待带来更高的收益。

引导孩子正确归因

父母的差别对待有时并非有意为之,甚至父母可能觉得自己是公平的、没有偏心的。但孩子往往并不清楚父母行为背后的真正原因,可能会对父母的想法产生误解,认为自己受到了不公正对待,并因此表现出各种问题行为。所以父母可以在日常生活中加强与孩子之间的沟通,培养孩子的判断力,引导孩子对父母的差别对待进行正确归因,从而减少潜在的家庭冲突、避免父母差别对待的恶性升级(张婷婷, 曹晓君, 2021)。

有意识地降低差别对待

父母可以通过学校讲座、媒体报道、专业资料等途径了解父母偏爱的消极后果,当认识到自己对某个孩子有较大程度的偏爱或忽视时,主动地、有意识地降低这种差别对待,并对当前孩子的情绪和行为进行观察,以孩子能接受的方式对待他们,进行合理的干预教育,从而最大程度减少父母差别对待带来的危害(张婷婷, 曹晓君, 2021)。

大家是否有与父母偏爱相关的经历呢?是否有其他应对父母偏爱的有效方法呢?欢迎大家「留言」讨论。

参考文献

陈斌斌, 施泽艺. (2017). 二胎家庭的父母养育. 心理科学进展, (07), 1172-1181.

罗芮, 赵云燕, 何然, 王耘, 陈福美. (2022). 二孩家庭父母偏爱的特点及其与青少年抑郁的关系. 心理与行为研究, (05), 657-664.

石鑫欣, 吴怡霏, 冯迎. (2022). 父母差别对待与青少年问题行为的关系:一个有调节的中介模型. 心理与行为研究, (05), 644-650.

张婷婷, 曹晓君. (2021). 二胎家庭中父母差别对待的影响因素. 应用心理学, (02), 156-168.

Barrett Singer, A. T., & Weinstein, R. S. (2000). Differential parental treatment predicts achievement and self-perceptions in two cultural contexts. Journal of Family Psychology, 14(3), 491–509, doi:10.1037/0893-3200.14.3.491.

Boyle, M. H., Jenkins, J. M., Georgiades, K., Cairney, J., Duku, E., &Racine, Y. (2004). Differential-maternal parenting behavior:Estimating within- and between-family effects on children. Child Development, 75(5), 1457–1476, doi: 10.2307/3696494.

Brody, L. R., Copeland, A. P., Sutton, L. S., Richardson, D. R., & Guyer,M. (1998). Mommy and Daddy like you best: Perceived familyfavouritism in relation to affect, adjustment and family process.Journal of Family Therapy, 20(3), 269–291, doi: 10.1111/1467-6427.00087.

Coldwell, J., Pike, A., & Dunn, J. (2008). Maternal differential treatment and child adjustment: A multi-informant approach. Social Development, 17(3), 596–612, doi: 10.1111/j.1467-9507.2007.00440.x.

Jeannin, R., & van Leeuwen, K. (2015). Associations between direct and indirect perceptions of parental differential treatment and child socioemotional adaptation. Journal of Child and Family Studies, 24(6),1838–1855, doi: 10.1007/s10826-014-9987-3.

Jensen, A. C., & Whiteman, S. D. (2014). Parents’ differential treatment and adolescents’ delinquent behaviors: Direct and indirect effects of difference-score and perception-based measures. Journal of Family Psychology, 28, 549–559.

Jensen, A. C., McHale, S. M., & Pond, A. M. (2018). Parents’ social comparisons of siblings and youth problem behavior: A moderated mediation model. Journal of Youth and Adolescence, 47, 2088–2099,doi: 10.1007/s10964-018-0865-y.

Kowal, A., Kramer, L., Krull, J. L., & Crick, N. R. (2002). Children’s perceptions of the fairness of parental preferential treatment and their socioemotional well-being. Journal of Family Psychology, 16(3),297–306, doi: 10.1037/0893-3200.16.3.297.

Salmon, C. A., Shackelford, T. K., & Michalski, R. L. (2012). Birth order,sex of child, and perceptions of parental favoritism. Personality and Individual Differences, 52(3), 357–362, doi: 10.1016/j.paid.2011.10.033

Shebloski, B., Conger, K. J., & Widaman, K. F. (2005). Reciprocal links among differential parenting, perceived partiality, and self-worth: A three-wave longitudinal study. Journal of Family Psychology, 19(4), 633–642, doi: 10.1037/0893-3200.19.4.633

Singer, A. T. B., & Weinstein, R. S. (2000). Differential parental treatment predicts achievement and self-perceptions in two cultural contexts.Journal of Family Psychology, 14(3), 491–509, doi: 10.1037/0893-3200.14.3.491.

Tucker, C. J., McHale, S. M., & Crouter, A. C. (2003). Dimensions of mothers' and fathers' differential treatment of siblings: Links with adolescents' sex-typed personal qualities. Family Relations, 52, 82–89.

策 划:刘祥宇

撰 稿:崔 琪

编 辑:高文洁