“我到底为什么而活” ——孩子生活无意义感的家庭危险因素

婚姻家庭研究咨询中心

北师大中国婚姻家庭研究小组

我们隶属于北京师范大学发展心理研究院,专注于中国婚姻与家庭研究,致力于将实用有趣的学术成果分享给大家。本期作者

刘雨童

北京师范大学心理学部2018级本科生

希望用心理学帮助更多的人

电影《阳光普照》讲的是一家子的故事,包括父亲阿文、母亲琴姐、哥哥阿豪、弟弟阿和。阿文受不了总是带来麻烦的小儿子,因此阿豪从来都是这个家庭希望的存在,他被迫吸收了全家人的阳光,接纳了所有理所应当的期待。但是就是这样一个优秀的孩子,结局却是毫无征兆地跳楼自杀......

图源百度:阳光普照宣传照

电影角色可能略有夸大,但是生活中其实有很多像阿豪这样的孩子:他们懂事、优秀、成绩好,他们从小就被赋予了整个家庭的希望,有着光明的前途,但却在上大学之后陷入了人生意义的沼泽之中,步入社会却不知自己为何而活......

前段时间“空心病”一度成为热门词汇,它是北大教授提出来的一个概念,简单来讲就是不知道自己活着有什么意义。(徐凯文,2016)。

什么是“空心病”

“空心病”一词最初是针对大学生提出的,但是研究者提出,如果说大学生的空心病发病于大学特别是新生入学时段,那么成因就是在孩子们高考前甚至是童年。近年来,整个国家的自杀率大幅下降,但是中小学自杀率却在上升,很多孩子还没有上大学就有了自杀行为(徐凯文,2016)。

孩子缺少生活缺少意义感是时代的悲剧之一,科技网络飞速发展,物质条件逐渐丰富,心灵却日益空虚。我们淹没在人流中,被大环境驱使着,被主流观念影响着,即使很多事不受我们控制,但是作为家长能为孩子做的,就是营造好的家庭环境。但是现在的很多家庭都有一些潜在的危险因素,这些因素如果不被注意,很有可能导致孩子觉得生活没有意义。

那么,家庭中有哪些危险因素隐藏着让孩子得“空心病”的风险呢?采取哪些措施可以减少这些危险因素的影响呢?

孩子得“空心病”的家庭危险因素

1.过于重视分数的家庭教育

“望子成龙,望女成凤”是广大家长的期望,受当前高考制度和普遍观念的影响,大部分家庭都尽力给孩子最好的物质条件,希望孩子能够安心学习,或者在各种辅导班、比赛中取得好的成绩。为了孩子的未来,整个家庭的教育观念可能更注重“成才教育”,有时却忽视了“成人教育”(程远芳,2008)。

家长们为孩子规划好了他们认为最好的“人生之路”,却没有足够多的生命和意义的教育。像电视剧《小欢喜》中的童文洁对儿子方一凡的期望和要求一样,这是很多中国家庭的现实写照,更注重孩子的分数,帮孩子选中学,高考后帮孩子选大学甚至考虑到以后的工作婚姻,应试教育让我们把重心放在分数上,减少了我们对孩子其他方面的教育。

“空心病”的孩子注重课本知识的学习多于社会实践活动的参与,长期以来缺少对于生活和人生的深入思考一定程度上导致了他们心理的迷茫。这种迷茫在孩子大学入学后开始真正选择自己的未来时爆发出来,让孩子觉得自己的人生仿佛没有意义。

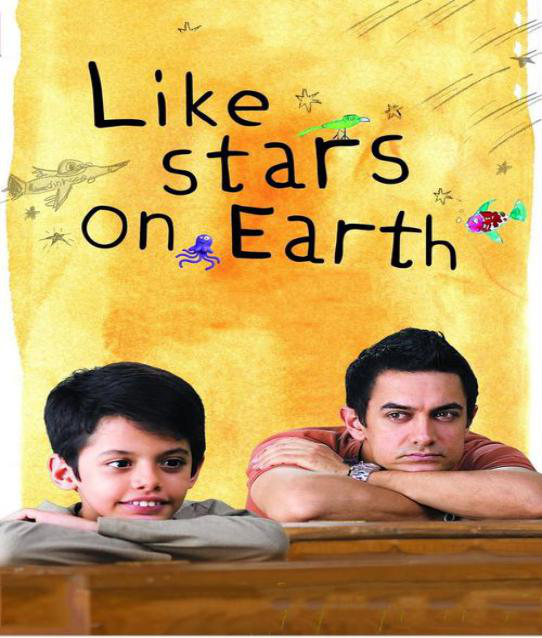

2.专制的家庭教养方式

专制式家庭教育方式下,父母总是想要把孩子培养成自己希望和喜欢的样子,而不管孩子自己想要成为什么样子。

就像电影《阳光普照》中的阿豪,他承载着家庭的希望,他很懂事,做事都按照家里的意愿。他的未来规划、外在形象都是按照家里的期望来的,但是却没有人懂他的内心,他觉得自己就是在为别人而活,而失去了自己生活的意义,最终导致悲剧的发生。

图源百度:阳光普照剧情截图

专制式家庭教育也让孩子的自主需要难以满足。美国心理学家Deci和Ryan认为人们天生就有一种自主需求,即人们希望自己可以控制事情的发生、发展和结果,希望依赖自己而不是他人做决定(Deci, & Ryan, 2000)。

少年期,孩子的自主需要更加强烈(朱虹,2017),如果孩子自己做选择时总是受到干预,自主需要难以满足,自主性也会逐渐弱化,久而久之,便不会再想自己需要什么,自己做事是为了什么,最终甚至不知道自己活着的意义。

图源百度

3.焦虑的家庭氛围

孩子找不到自己生活意义,还有一个可能的原因是家庭氛围中有过强的功利心。学习本是孩子自己的事,不过需要家庭在孩子求学的漫长过程中随时给予情感支持。如果整个家庭氛围比较焦虑,无视孩子的情感需求,会不知不觉或者有意给孩子增加不小的压力。

孩子总是被监督以免偷懒、学习态度不端,被逼着更努力地学习,很可能丧失学习的动力。久而久之,有的孩子就变成了为家庭、为父母、为别人而学、而活。(朱虹,2017)

图源微博截图

有一个真实发生的案例,2016年在四川达州,一名刚高考完的孩子“小斯”(化名)跳河自杀。自杀前他曾在QQ空间发布过这样的话:“死了,我的心自由了”、“真正的我只活在我心里”......

据了解,小斯的父母都对他要求很严格,不符合父亲的要求就会被打,小斯考98分都会被骂,高中第一次月考考了全校73名,母亲还是很不满意。小斯觉得自己感受不到父母的爱,后来越来越不喜欢甚至反感学习,觉得自己从未为真正的自己活过。

父母如何做?

孩子在寻找生活意义的道路上会受到很多因素的影响,比如整体的社会环境、家庭环境、周围同龄人的观念、自己的成长经历和对自我的看法等等。虽然家庭因素对孩子的人生只有一部分影响,但是如果能减少家庭危险因素的影响,可以让孩子受益终生。

1.了解孩子的阶段性发展特点和需要

父母可以阅读一些发展心理学方面的书籍来确定什么需要帮孩子做,什么不需要。比如孩子长大以后,一些他们自己力所能及的事如整理自己的物品就可以交给孩子自己做。在和孩子交流时也尽量不要把自己的期望和焦虑等等负面情绪加在孩子身上。

2.重视孩子自己的意愿与思考

父母可以多引导孩子思考自己为什么要做某件事,而不是让他们仅仅因为“父母要求”而行动。

心理学中有一个“过度理由效应”,指本来人们的行为有充分的内在理由,但如果给这种行为额外增加一些更有吸引力的外部理由,那么人们就会更倾向于用外部理由来解释行为,而减少或放弃原有的内在理由;如果外在理由不复存在,人们就会因失去了这种行为的理由而停止这种行为(伍志鹏,龚新云,2006)。

比如在学习方面,如果父母过多地要求孩子学习,孩子会觉得自己学习是因为父母的要求,久而久之他们学习的内在理由会越来越少,到大学以后父母很少再要求学习时,他们就很容易缺少很大一部分学习的理由而不再努力学习。

3.了解自己成长路上的挫折和心结

父母可以通过了解自己成长路上的挫折和心结,看看自己有没有不小心落入在孩子身上自我补偿的窠臼(朱虹,2017)。比如家长自己想学金融当年没有成功,就有一点执念,非常希望孩子学好金融,完成自己当年没完成的愿望。

4.重视培养影响孩子一生的品质

成绩需要被重视,但成绩不是全部。父母更要注重影响孩子一生的事,如孩子的价值观、习惯、德行、人际交往能力的培养等。有了这些才能让孩子不管何时都能努力取得好成绩。

5. 让孩子的生活丰富起来

学习固然重要,但是如果孩子的生活中只有学习,很容易让孩子觉得学习就是人生的意义所在,脱离学习环境之后的人生便不再有意义了。

父母需要发现和培养孩子的兴趣爱好,需要培养孩子学习以外的价值感,锻炼孩子在困难面前坚持、调整的能力,教孩子培养社会关系、与自然的关系,督促孩子多读书等等,实践和心理的成长比学习成绩的提高更复杂、更重要。(钱禹清,2020)

6. 建立良好的沟通模式,营造良好的家庭环境

可以多倾听孩子的想法,鼓励孩子表达与讨论,多和孩子探讨生命的意义等问题,这样不仅可以帮助孩子学会表达和沟通,还可以帮助孩子解决人生问题。但注意不要把沟通变成单方面的说教,一定要听孩子的想法。

关于孩子未来的决定,家长可以帮助孩子分析各个选择的利弊,倾听孩子选择的理由和逻辑,然后帮助孩子寻找他们的远景,而不是直接替孩子规划。

图源百度

最后说两句

徐凯文教授说:“请许给他们一个美好的人生。”父母作为最初陪伴孩子的人,对孩子的未来生活有着极大的影响,父母要为孩子的人生负责,帮助孩子一起寻找属于他们自己的“正确”的路。

参考文献:

程远芳. (2008). 青少年空心一族现象探析. 太原师范学院学报:社会科学版, 007(004), 73-75.

钱禹清.(2020).青少年“空心期”的预防与陪伴. 中小学心理健康教育 (36),1.

伍志鹏, & 龚新云. (2006). “过度理由效应”对教育的启示. 当代教育论坛:学科教育研究, 000(009), 67-68.

徐凯文. (2016). 时代"空心病"解读. 陕西教育:综合版 (11), 58-60.

朱虹. (2017). 关注"空心病",培养自主性. 少年儿童研究 (4), 22-25.

Deci, E. L., & Ryan, R. M. (2000). The 'what' and 'why' of goal pursuits: Human needs and the self-determination of behavior. Psychological Inquiry, 11, 227–268.

图源自网络

策划 | 万 宜

侯依依

撰写 | 刘雨童

编辑 | 候贤睿