愿不再有第二个“樊胜美”——二孩家庭父母偏爱对子女的影响

婚姻家庭研究咨询中心

北师大中国婚姻家庭研究小组

我们隶属于北京师范大学发展心理研究院,专注于中国婚姻与家庭研究,致力于将实用有趣的学术成果分享给大家。本期作者

邓颖伦

北京师范大学心理学部2018级本科生

“作为一个30岁的女人,没有一分钱存款,哥哥结婚的房子首付是我出的,还贷也是我,连生孩子的钱都是我出的”

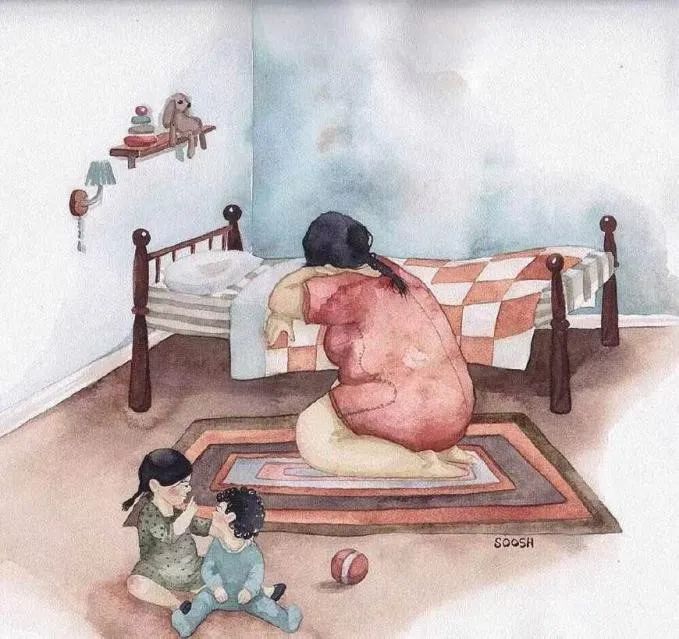

这是都市剧《欢乐颂》中女主人公樊胜美一段令人心疼的台词。她美貌又独立,却偏偏生长在重男轻女的贫寒家庭,父母的不公让她耿耿于怀、缺乏安全感,工作后更屡屡被哥哥拖累,赚来的钱全填了家里的无底洞……

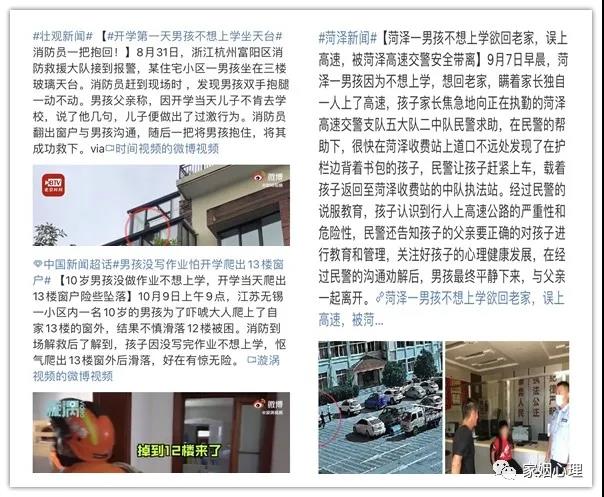

自从我国在2013年提出了单独二孩政策,又在2016年又正式实施全面二孩政策,根据国家统计局2017年的数据看来,国内二孩比例已达51%。现在和未来将会有越来越多的二孩家庭,这需要父母们和未来会成为父母的人们以及整个社会开始思考,从养育独生子女到养育两个孩子,需要有什么样准备和改变。虽然樊胜美的遭遇只是电视剧的演绎,并且随着社会观念的进步,重男轻女的思想也会得到改善,但是面对着两个孩子,父母和家人难免有所偏袒,难以时时刻刻都一碗水端平。而且如果父母对此不以为意,持续地偏爱一个孩子,对子女的身心健康、子女间的关系,都会有极大的伤害。

-偏爱的现状如何呢?

对于父母偏爱的问题,不应该先问有害无害或者怎么做,而应该先问“是不是”,即大多数家庭是否存在偏爱孩子的情况呢?总的来说应该是存在的,但不同研究由于时间、研究对象、研究方法不同的缘故,得出的结论稍有不同。

在Richmond, Stocker和Rienks(2005)的研究中,所研究的136对子女在总体上认为父母的对待相对平等,但是平均来说更稍稍偏爱年幼的一方。在另一项针对127名大学生的调查中, 24%的人报告父母不存在偏爱的情况,而65%的人报告了父母存在偏爱的情况(Brody et al, 1998)。

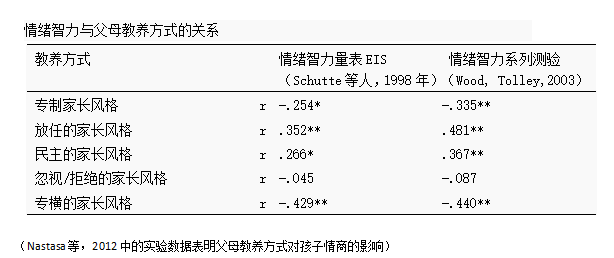

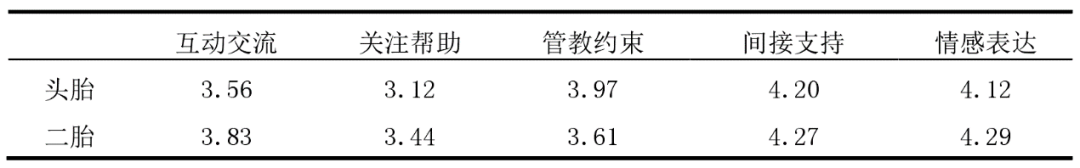

有中国的研究者调查了沈阳的200名二孩家庭的父母,发现父母在对头胎和二胎孩子的教养行为上存在差异(如表1,分值越高表示此行为越多)。教养行为可以分为互动交流、关注帮助、管教约束、间接支持、情感表达5个维度,数据显示父母对头胎的管教约束更多,而对二胎的互动交流、关注帮助、间接支持、情感表达都更多 (许智, 2018)。

由此可见,不同研究表明在大多数二孩或多孩家庭中,父母对孩子是存在偏爱的,并且无论是从孩子角度的进行的研究还是从父母自身觉察角度进行的研究,都得出了相近的结论。同时,与我们的常识一致的是,父母通常会更偏爱年幼的孩子,希望“大的让着小的”,更疼爱小的孩子,而对大孩管教约束更多,期望大孩能自主、自律。

-偏爱有什么不良后果呢?

知道了“是不是”,再看有害还是无害。

对子女身心健康发展的影响:根据前文提过的长达4年的追踪研究结果 Richmond, Stocker和Rienks(2005),父母的区别对待会增加孩子的外化行为(主要有违抗、攻击性、违纪、脾气爆发和多动等)和抑郁情绪。简单来说,在4年中,受父母偏爱的孩子外化行为更多,而如果父母的偏爱程度高且变化程度大,则会使年幼的孩子的抑郁情绪越重,这可能是由于在此研究中年幼的一方更受偏爱,对父母偏爱的变化更敏感(Richmond, Stocker, & Rienks, 2005)。

与此稍有不同的是,Shanahan等人(2008)发现子女感受到的父母的偏爱,对大孩的抑郁症状(例如情绪低落、兴趣减退)影响更大,特别是当大孩是女儿时,而对男孩的影响则要小很多,这可能是由于女孩更倾向于表现出抑郁的情感症状,男孩更倾向于表现出的是违抗、攻击等外化行为症状。同样对于抑郁症状,Jensen等人(2013)发现不被父亲偏爱的孩子更可能表现出抑郁症状,而如果偏爱的程度更强,表现出的抑郁症状更多,母亲的偏爱却对孩子没有明显影响;但若母亲能平等对待孩子,则可以降低孩子的抑郁症状。Brody(1998)的研究中还发现,偏爱会影响孩子的情绪,不被偏爱的孩子报告了更强烈的恐惧情绪和更频繁的羞愧情绪。与此类似,Gullicks和Crase (1993)发现在二孩出生后,大孩可能会表现出对新生儿的敌对、攻击、过度寻求母亲的关注等行为,说明受到冷落也会影响并使大孩产生消极的行为表现。总而言之,无论是对被偏爱还是不被偏爱的一方,父母的偏爱都会对子女的身心健康产生不良的影响。

对子女之间关系的影响:根据著名心理学家阿德勒的个体心理学理论:更公平的对待会带来更亲密的子女间关系,Jensen等人(2013)的研究也基本上验证了这一说法,研究者发现,母亲的偏爱会减少子女之间的亲密、增加子女之间冲突。Richmond, Stocker和Rienks(2005)持续4年的研究也表明,子女感受到的父母的偏爱,会影响子女之间关系的质量。而Buist, Deković和Prinzie (2013)回顾了34个与子女之间关系质量有关的研究,并进行综合分析,发现子女间更多的亲密、喜爱、陪伴、相互支持,加上更少的冲突和偏爱,会减少子女的内化行为(例如消极的认知、情绪)和外化行为(例如违抗、攻击行为)。研究结果也符合合社会自卫理论(Social Self-Preservation Theory)的假设:当头胎儿童的社会自卫系统监测到二孩出生给自己带来的威胁时(若被偏爱的是头胎儿童也类似),可能就会产生不良的情绪和行为反应,以应对这些威胁,而这些情绪和行为反应又会引发不良的子女间关系(陈斌斌等, 2016)。总而言之,父母的偏爱会消极地影响子女间的关系,而子女间关系恶化又同样会影响子女的身心健康。

-如何形成幸福的二孩家庭关系?

上文所述的研究表明,父母偏爱会对子女身心健康发展和子女间关系有消极的影响,但所述研究大多是定性的研究,还不能揭示具体偏爱多少才会影响,偏爱多少则不会影响。值得一提的是,Kowal(2002)发现子女对父母的偏爱是有一定的容忍度的,在研究中有75%的案例虽然父母都是存在区别对待的,但是子女仍然认为是公平的。尽管如此,父母不需要战战兢兢草木皆兵,反省自己的每一个行为,但仍应该谨慎地考虑偏爱的问题,尽量减少其带来的消极后果。对此,根据一些针对中国二孩家庭的研究和结论,我们总结出了以下一些建议。

总的来看:

1.不故意偏爱。最首先也是最主要的当然就是父母不能刻意地偏爱某一个孩子,每个孩子在年龄、性格等方面客观上会存在差异,父母自然而然地“因材施教”、有针对性地养育,这样的区别对待是正常的,但不能因为自己主观的喜爱、讨厌等情感就产生偏心和偏爱,进而故意地进行差别对待。

2.保证孩子有公平感。上文提到过,孩子对父母的差别对待在一定程度上是可以接受的,从公平理论来看,孩子更关注的是他自己的需要和父母给予的二者之间是否有差异,若需要得到满足就会感到公平,自尊也能得到提升。所以关键不是完全等同地对待两个孩子,而是能满足他们各自的需求(例如生理的需求、安全感和情感的需要),此时即使存在一些区别对待,但只要孩子的需要得到了满足,孩子也是能够接受的。

3.父亲的陪伴。由于母亲的存在,父亲这一角色对孩子的影响通常在人们的认知中被弱化了,但根据邓林园等人(2020)对北京部分小学阶段儿童家庭的研究,父亲的作用可能远比想象中的大。父亲的陪伴不仅可以显著地提升孩子在情绪、品行问题、同伴交往、亲社会行为等方面的心理行为适应,也能减少母亲的照料压力,使母亲有更多精力去关心大孩。

对大孩:

1.尊重儿童的主体性。在决定是否生二胎之前,父母应先征询大孩的建议,得到其同意,而不是认为小孩还什么都不懂不询问其意见,若最开始就把大孩当作一个独立的主体,征得同意,就可以从本质上降低大孩的反感,父母日后花更多精力照顾二孩也不会使其觉得偏心。

2.增加与大孩的亲子互动。创造更多的机会与大孩进行亲子互动,让大孩感受到父母对自己的爱,进而不会因父母花更多时间照顾弟弟妹妹产生嫉妒,反而会理解父母的不容易。特别是在二孩出生的头几个月,大孩的心理变化最复杂,父母要及时沟通和关注。

3.移情训练。父母在处理孩子的冲突上,可以进行让大孩移情训练,让大孩设身处地的站在二孩的角度思考,如果自己在二孩的年龄段该怎么处理,从而达到一种共鸣,最终解决冲突。

4.培养大孩的自主性和互动意愿。二孩家庭的主要问题就是父母的精力经常不足以同时照顾两个孩子,所以以二孩出生为契机,培养大孩的自主性,放手让其独立,可以让家长抽出一部分精力照顾二孩。同时,鼓励大孩与二孩进行积极互动,互相交流学习、取长补短,特别是鼓励大孩参与到二孩的教养中,承担起榜样的作用,与二孩多接触交流,例如让大孩带二孩一起写作业、玩游戏,这样既能培养孩子间的感情,大孩也能减轻父母的一部分负担。

对二孩:

加强对二孩的管教。可能是由于对大孩的严格管教已经耗费了太多精力,或者是由于父母年龄增长对孩子的要求更宽松,父母往往容易对二孩更放任,这既会使大孩觉得偏心,也会让二孩变得娇惯,所以父母对二孩的教养态度不能松懈。

-社会可以做什么?

社会是每个人身处的一个宏观的背景,我们不能直接接触到,但是社会中的风气、价值观等抽象的事物,也能对人造成很大的影响。回到开头洛洛的经历,洛洛父母的偏爱很大一部分都是源于“重男轻女”的固有思维习惯,若社会能逐渐形成更平等合理的性别观念,对头胎二胎都抱有更平等的社会期望(例如在子女的发展成就、赡养父母、财产继承方面),父母的偏爱自然会减少。

从当下、从具体的方面来说,学校、社区应该开展多种形式的活动,宣传正确的育儿观念,改变家长的传统观念,开展培训活动,提升家长照顾两个孩子的能力和自信心,同时幼儿园、小学等也可以对大孩进行教育,鼓励其正确地理解、对待二孩。

最后说两句

心理学家阿德勒曾说:“幸运的人一生都被童年治愈,不幸的人一生都在治愈童年。”儿童成长发展的过程对其一生都有很大影响,而需要同时养育两个孩子健康成长的二孩家庭,使父母们要承担起更大的责任。不偏爱,不是说将原来对一个孩子十分的爱平均地掰成两半,一个孩子给五分,而是要竭尽全力,对两个孩子都给予十分的爱。

参考文献:

Brody, L. R., Copeland, A. P., Sutton, L. S., Richardson, D. R., & Guyer, M. (1998). Mommy and Daddy like you best: Perceived family favouritism in relation to affect, adjustment and family process. Journal of Family Therapy, 20(3), 269–291.

Buist, K. L., Deković, M., & Prinzie, P. (2013). Sibling relationship quality and psychopathology of children and adolescents: A meta-analysis. Clinical Psychology Review, 33(1), 97–106.

Gullicks JN, Crase SJ. (1993). Sibling behavior with a newborn: parents’expectations and observations. Journal of Obstetric, Gynecologic, & Neonatal Nursing, 22(5), 7.

Jensen, A. C., Whiteman, S. D., Fingerman, K. L., & Birditt, K. S. (2013). “Life still isn’t fair”: Parental differential treatment of young adult siblings. Journal of Marriage and Family, 75(2), 438–452.

Kowal, A., Kramer, L., Krull, J. L., & Crick, N. R. (2002). Children’s perceptions of the fairness of parental preferential treatment and their socioemotional well-being. Journal of Family Psychology, 16(3), 297–306.

Richmond, M. K., Stocker, C. M., & Rienks, S. L. (2005). Longitudinal associations between sibling relationship quality, parental differential treatment, and children’s adjustment. Journal of Family Psychology, 19(4), 550–559.

Shanahan, L., McHale, S. M., Crouter, A. C., & Osgood, D. W. (2008). Linkages between parents’ differential treatment, youth depressive symptoms, and sibling relationships. Journal of Marriage and Family, 70(2), 480–494.

任沙沙. (2017). 二孩政策实施后二孩家庭育儿观念的现状调查[D].

许智. (2018). 二孩家庭父母对不同出生次序子女教养行为的研究[D].

陈斌斌, 王燕, 梁霁等. (2016). 二胎进行时:头胎儿童在向同胞关系过渡时的生理和心理变化及其影响因素. 心理科学进展, 24(6), 863-873.

邓林园, 王小婷, 熊玥悦, 李毓檀, & 李蓓蕾. (2020). 二孩家庭中的父亲陪伴,母亲情绪与小学头胎儿童心理行为适应的关系. 中国临床心理学杂志, 28(02), 42-48.

图源自网络

编辑 | 刘也行

撰写 | 邓颖伦

策划 | 万 宜

侯依依

的留言