我不想和我爸妈一样,但我为什么越来越像他们?|浅谈家庭里的无形忠诚

北师大中国婚姻家庭研究小组

我们隶属于北京师范大学发展心理研究院,专注于中国婚姻与家庭研究,致力于将实用有趣的学术成果分享给大家。

• 本期作者 •

张天瑶

北京师范大学心理学部2018级本科生

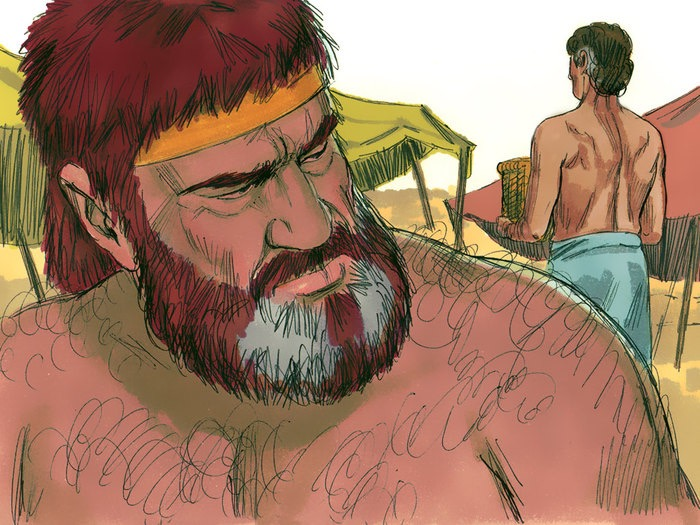

圣经·创世记列祖故事记载,雅各的母亲偏爱他,父亲偏爱兄长以扫,以致兄弟不和,日后成为世仇。后来雅各娶了一对姐妹为妻,他偏爱妹妹拉结,导致这对姐妹因忌妒而不断相争,连她们众多儿子的名字都隐含着母亲的竞争战况。雅各似乎仍然不明白偏爱的弊端和恶果,在众多儿子中,雅各爱约瑟过于爱其他的儿子,因为约瑟是他年老时生的(也是他偏爱的妻子拉结生的)。他给约瑟造了一件彩色长衣(通常是长子才有权拥有长衣)。约瑟的哥哥见父亲偏爱约瑟,萌生恨意,后来将约瑟卖到埃及(故事情节摘自百度百科)。

雅各不是已经承受过父母的偏爱导致的兄弟相残恶果吗?为什么他不从自身经验中汲取教训,反而重蹈覆辙、偏爱幼子,再次导致兄弟相残的悲剧发生呢?“无形忠诚”这一概念可以描述并解释这个现象。

以扫和雅各心生嫌隙

(图源网络)

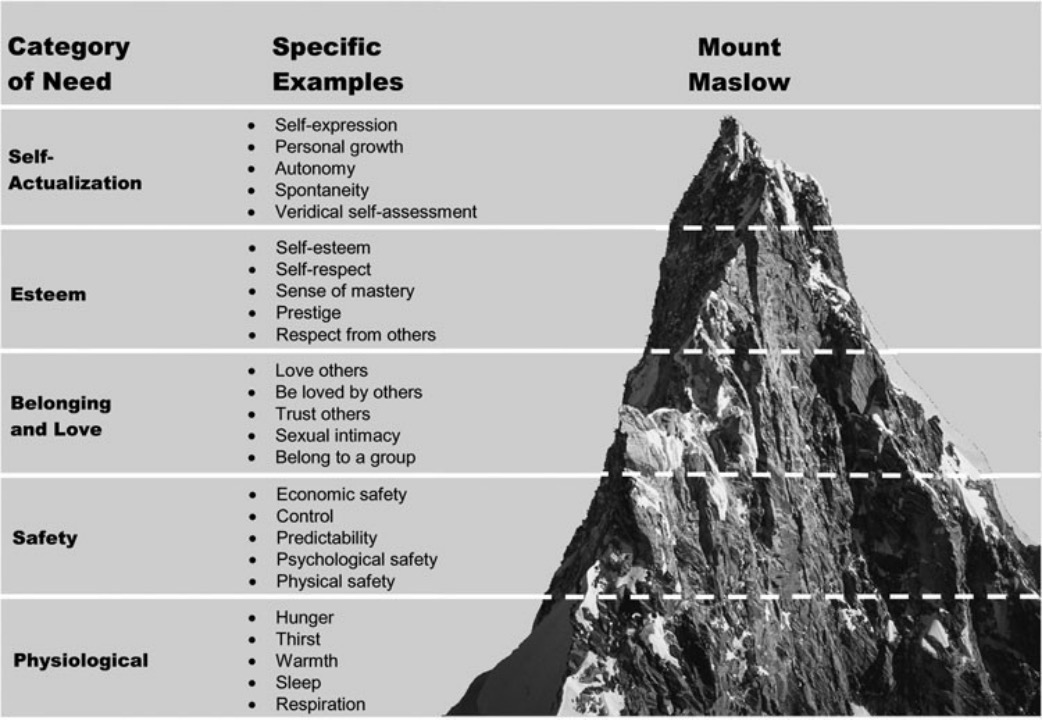

对家庭传统的无形忠诚

无数先前世代的冲突存在于核心家庭的结构中。 ——Nagy

无形忠诚(invisible loyality)由Ivan Boszormenyi-Nagy(1973)在《invisible loyality》一书中提出。将无形忠诚放在其理论来源(语境家庭治疗)中可以更好地理解它的含义。Nagy开创了心理治疗中的“语境家庭治疗”。此治疗理论的基本假设是,家族是一个连续体,其传统会一代一代传承延续下去,并对个人和新家庭的各方面都产生重要影响。Nagy认为,一对夫妻组建的家庭并不是一块白板,任由夫妻二人描绘,而是带有固定的底色,这个“底色”就是他们各自的家族传统。“传统”的范围很广,大到父母的人生观价值观世界观,小到他们翘二郎腿的习惯,还有在与父母相处过程中个人发展出来的某些性格、处事特点,都可能是被带到新家庭的过去家族的传统。这种意义上,“无形忠诚”和“原生家庭对我们的影响”的含义很相似。二者都有过去家庭会对个体产生方方面面重要影响的含义,而前者给这些现象提供了一个可能的解释。为什么我们如此“执迷不悟”,偏偏“重蹈覆辙”?——因为对来处的忠诚。新家庭里人际关系的本质是建立在代代相传的无形忠诚的基础上的。

无形的忠诚是以一种无意识的方式来尊重我们的祖先,不履行这种忠诚会产生负罪感(Nagy & Spark, 1983; Souza & Carvalho, 2010)。举个例子:

从有记忆开始,小A的母亲就开始联合娘家一起向他灌输父亲无能、人品差、对家人不好的观念,小A小时候信了这些,仇视、敌对父亲。越长大却越发现父亲虽然不是一个足够好的爸爸,但也没有那样糟糕,反而是母亲并没有像她自己说的那样“光辉伟大”。但是母亲仍旧一直灌输那样的想法,小A对此无所适从,一边不知道如何回应母亲,一边对父亲充满愧疚之情。长大成人后某一天,小A突然意识到自己相处得来的男朋友都与父亲的性格非常相像……

这个故事的核心可以用无形忠诚的概念来解释:小A将对父亲的忠诚(包括各种复杂的情感,如愧疚),延续到成人后找寻配偶的阶段。当配偶与父亲不像的时候,小A潜意识里会感到自己背叛了父亲,心里充满内疚,因此两人相处起来不舒服。对父亲的忠诚驱使她找寻与父亲相似的另一半。

那么什么样的传统会转变为必须遵守的忠诚而被传承呢?Nagy指出,那些家庭中未解决的冲突都可能会被继承。比如小A对父亲的愧疚,以及本文开头例子中,雅各过去家庭中未解决的父母对自己和兄长的偏爱导致二人互生仇恨的冲突。

无形忠诚的无意识特点

“无形忠诚”强调两个人对过去家族传统的忠诚是无意识的,因此通常缺少理性的监督。所以我们可以看到,被传承下来的传统中有很多甚至是个体所厌恶、意识里面想极力避免的行为态度。

《都挺好》中极度厌恶母亲的苏明玉在父亲一句“你太像你妈了”后突然惊醒。

(图片来源:电视剧《都挺好》)

《囧妈》里,徐峥扮演的儿子对母亲强烈的控制欲苦不堪言,却又将这种控制欲施加在了妻子身上,让二人的婚姻岌岌可危。影片开头妻子对他说的话与影片中段他对母亲说的话句句对应,而本人却毫无察觉。

婚姻中,男主人公对妻子加以控制

(图片来源:影片《囧妈》)

母亲对男主人公的控制

(图片来源:影片《囧妈》)

啊……写到这里,突然意识到奶奶对父亲的那种控制欲,和父亲对待我的时候偶尔出现的那种让我不太舒服的控制欲如此相像(囧)。

许多人都试图反抗自己过去家庭的传统,但实际上还是无意识地被传统束缚。人们只有遵从这些传统,才不会感到焦虑或内疚。所以无形忠诚是有问题的,它将一种冲突延续到新家庭中,使个体受到过去家庭的束缚。同时因为语境家庭治疗中探讨的是不良家庭互动问题,因此本文只讨论无形忠诚的负面影响。

如何避免甚至消除无形忠诚的负面影响?

我们从它的来源——语境家庭治疗理论出发,该理论认为,由于家族具有连续性,改善家庭功能时应从代际关系出发,调整家庭整体的环境。Nagy指出,关系伦理中有两个最基本的方面,一是平等(fairness),关系应该建立在平等的基础上,在家庭环境中,每个人都有权要求自己的权利被考虑以及被尊重。这样就能最大限度地减少冲突,从而减少被无意识继承的传统,个人能够自由地组建新家庭而不必背上忠诚的负担(Dorothy Stroh Becvar & Raphale J.Becvar, 1988);另一个重要方面是信赖(trustworthy),信赖感是家庭的基石,当家庭能够面对冲突并有效的解决这些冲突时,家庭中才会有信赖感。“家家有本难念的经”,家庭中总会遇到各种各样的问题,决定家庭关系的往往不是冲突的多少、大小,而是家庭成员如何寻找合适的方式来解决它们。

因此,降低无形忠诚的负面影响需要家庭共同努力,建立平等和互相信赖的环境。

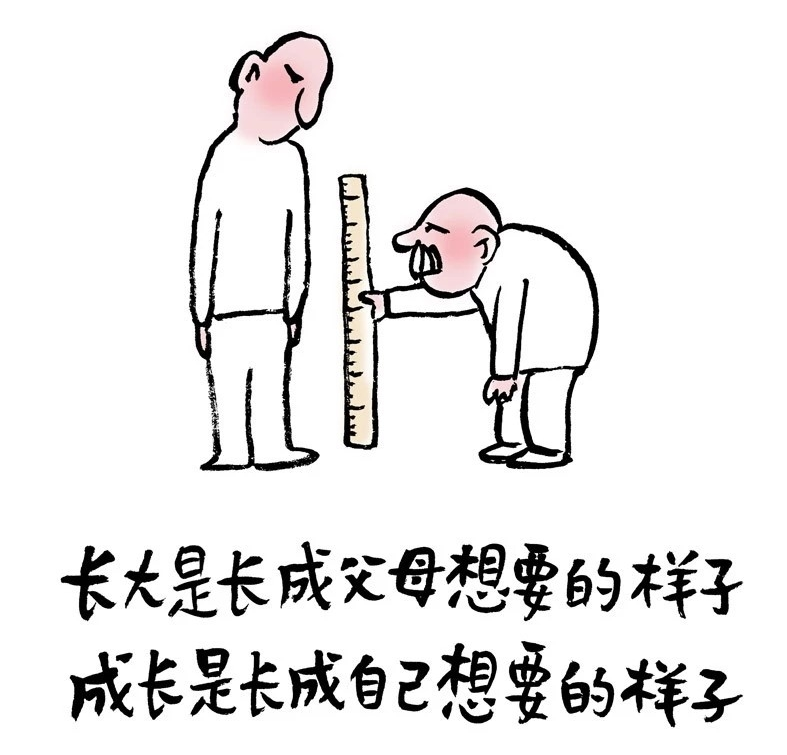

当无形忠诚已经形成,组建新家庭后,又该如何避免它的负面影响呢?首先可以从过去家庭中发现自己的问题, 把“无形”变为“有形”,让忠诚得到理性的监督。其次,每个人都是独立的个体。要学会从过去家庭中抽离出来,相信自己能够自由的决定自己的人生,摆脱无形忠诚的束缚。最后,欢迎大家在评论区谈谈自己家庭中无形忠诚现象,以及你是如何发现这“无形”之物的呢?

(图源网络)

参考文献:

Becvar, D. S. , & Becvar, R. J. . (1988). Family therapy. a systemic integration. Allyn and bacon inc..

Boszormeny iNagy, Ivan and Spark, & Geraldine. (1973). Invisible loyalties.

Nagy I. B. & Spark, G. M. (1983). Lealtades invisibles. Buenos Aires: Amorrortueditors.

Souza, C. L. & Carvalho, M. (2010).Padrões transgeracionais repetitivos que incidem nas relações familiares. Trabalho de conclusão de curso não publicado (Especialização). Programa de Especialização em Terapia Sistêmica de Casal e Família: Centro de Estudo da Família e Casal. Salvador.

图片来源于网络

撰写丨张天瑶

策划丨侯依依

编辑丨侯依依

排版丨杨婉婷