本期作者

陈若浠:北京师范大学心理学部2022级准硕士研究生

荐序:代际联合教养并非尽善尽美,为了孩子的身心健康发展,还须尽量规避祖辈父辈两代人之间的冲突。希望本篇文章能带给你一定的启发~

寒假将至,放假的孩子们将由谁来照看?不少双职工家庭会请祖辈来帮忙。我们在上一篇推文“祖辈帮忙带娃,对孩子的发展到底好还是不好”中提到,祖辈参与照顾孩子,总体上不会对孩子的社会适应能力产生不良影响。

但在祖辈、父辈联合抚养孩子的代际联合教养家庭中,祖辈和父辈难免会产生一些矛盾乃至冲突。研究表明,祖辈和父母在共同养育孩子的过程中,往往会在起居饮食、教育观念等方面存在分歧,且这种冲突比只有父母抚养孩子时出现得更多(Buckingham-Howes, Oberlander, Hurley, Fitzmaurice, & Black, 2011; 石翎, 2012)。

接下来我们就一起来看看,在祖辈和父辈一起带娃的过程中,容易产生哪些冲突?产生这些冲突的原因又有哪些?更重要的是,有哪些方法可以减少养育过程中的冲突。

代际联合教养中容易出现哪些冲突?

教育理念冲突

有关家长对幼儿成长和教育看法的调查显示,祖辈更关注幼儿的体质,父辈更重视幼儿的品德和性格,更多地对幼儿进行性格培养和品德教育(许颖, 孙巧锋, 2017)。

带娃的祖辈们容易忽视对孩子早期的智力开发,觉得“以前我养孩子时哪有那么多益智玩具,哪用上什么早教班?丢到大自然里撒野,亲近自然还省钱”……

而随着时代的发展,宝爸宝妈们更意识到早教的重要性,而且更担心自家宝贝落后于同龄的孩子:

“如果不让孩子接受早教,刚上幼儿园或小学时,别的孩子已经有基础了,他还啥也不懂,就和别人有了第一个差距,往后的差距岂不是会越来越大?”

“孩子的专注力、创造力、人际交往能力等‘软实力’要从小培养好,这样对长远的发展都有好处”

……

俗话说“3岁看大”,在内卷到“卷孩子”的时代,年轻家长们希望孩子从小把各种能力培养好,以后的日子才会过得更好。相比之下,祖辈的文化程度和教育意识与父辈存在较大差异,因而当他们来带孩子时,容易与宝爸宝妈们在抚养孩子的教育理念上产生分歧(石翎, 2012)。

抚养观念冲突

一般而言,祖辈在抚养过程中分工多为陪伴者的角色,父辈在孩子成长过程中更多的是承担教育者的角色,因此,这种角色差异造成了抚养观念的冲突。“孙子是我延续的根”,祖辈疼爱孙子甚至超过了孩子的亲爸亲妈,这种现象被叫作“隔代亲”,一边是宝爸宝妈只满足孩子合理的需求,在孩子犯错时进行严厉管教;一边是爱孙心切的祖辈对孩子“捧在手里怕摔了,含在嘴里怕化了”,甚至是无论孩子要什么,祖辈都能第一时间满足的无条件溺爱。这种抚养观念上的冲突也是教养矛盾产生的源头,它通过引发外在抚养行为冲突的方式影响孩子发展、危害家庭和谐。

其实不只是在代际间,夫妻之间亦会存在抚养观念的差异:“严父慈母”、“猫爸虎妈”等情况并不少见。毕竟,每个人的价值观和看待事物的方式都不同,在抚养观念上存在差异是正常的现象。尽管在抚养观念上不同家庭成员有不同的看法,家长们仍需要在尊重、理解彼此差异的基础上展开教养行为,减少针锋相对的行为冲突。

抚养行为冲突

祖辈在带娃时,由于部分经验的过时落后,容易做出一些宝爸宝妈们极力反对的抚养行为,例如:

“宝宝还没满一岁,我妈就给它把尿,说了多少次都不听!”

“我家奶奶怕宝宝吃饭掉得遍地,总喜欢直接喂宝宝,破坏了我培养孩子独立性的大计”

……

此外,祖辈来帮忙带娃,还经常会出现和宝爸宝妈“唱红白脸”的情况。在孩子犯错或出现其他矛盾时,宝爸宝妈对孩子严厉管教,而祖辈却宠着、护着孩子。这种抚养行为上的不一致,容易导致孩子价值观错乱,出现更多的问题行为(王燕, 钱怡明, 李皓燕, 王素芳, 陈斌斌, 2018)。

以上只是罗列出在代际联合教养家庭中几种常见的冲突类型。在一日日同柴米油盐酱醋茶打交道的过程中,从“吃什么有营养”到“怎么教才有道理”,从“放养更好”到“圈养更行”,祖辈与父辈难免还会产生其他各类的冲突。

在共同养育孩子时祖辈与父辈的冲突越多,孩子越容易出现情绪问题、品行问题和同伴交往问题,而且比起父母之间的冲突,祖辈和父辈之间的代际冲突行为,与孩子的各类问题行为关系更密切。即,代际教养行为上的差异越大,孩子行为与情绪问题越多、能力越低 (王燕等, 2018;江永强, 2021)。

可见,尽管祖辈帮忙带娃,在总体上不会对孩子的社会适应能力产生不良影响,但如果祖辈和父辈的冲突过多过大,还是不利于孩子发展的。

比起父母带娃时的冲突,代际之间的冲突似乎来得更多、更强烈,这是为什么呢?

为什么祖辈和父辈会存在冲突?

祖辈和父辈在抚养孩子时存在教养观念和行为上的冲突,背后有着理论的支持:

依据社会变迁与人类发展理论,社会文化、时代背景等环境因素均会对人们的生活产生影响。在该理论中,国家或群体都在不同程度上从礼俗社会(Gemeinschaft)变迁到法理社会(Gesellschaft)。

礼俗社会由规模较小的农村社群组成,社会成员的受教育水平偏低,生产技术较低,劳动分工简单。法理社会以规模较大的城市人口为主要特征,社会成员的受教育水平较高,生产方式先进,劳动分工高度分化。

祖辈和父辈在经济、人口、社会等方面有着不同的成长背景。例如出生在新中国成立初期的祖辈,和生于改革开放前后的父辈,所经历的社会经济背景存在较大差异,这种差异更容易让两代人在育儿观念和行为方式上出现分歧。例如一项研究表明,随着时代发展,与祖辈相比,父辈在教养方式上更尊重和鼓励孩子发展的自主性(Zhou, Yiu, Wu, & Greenfield, 2018)。

此外,根据家庭系统理论和共同养育模型,祖辈的加入增加了祖孙子系统、共同养育子系统等多个家庭子系统,子系统间的关系和相互作用更为复杂,所以祖辈和父辈更容易产生出现教养观念和行为上的分歧。

如何减少代际联合教养中的冲突?

在代际联合教养家庭中,尽管祖辈和父辈的冲突不可避免,但对冲突采用积极的应对方式将有助于家庭的和谐发展。以下将分享一些减少代际冲突的方法。

面对冲突,建议祖辈与父辈:

相互理解、彼此尊重。祖辈在育孙的过程中会出现波动的心理状态,如产生疲惫枯竭感、感到有压力或郁闷低落等情绪。父辈要理解祖辈在照顾孙辈时的难处,感恩他们的付出,尊重他们的教养观点与方法。而祖辈也要尊重父辈的想法,意识到父辈在文化素质、思想观念上随时代的变化,理解他们采取特定教养方式的原因。祖辈应避免在表面上和父辈达成“统一战线”,在背后却过度满足和宠溺孩子,这样会让孩子陷入奖惩不一致、原则性问题界限不清晰等认知混乱(戚海燕, 2011)。

积极沟通。祖辈和父辈在出现分歧时,要先冷静下来,主动交流各自对教养孩子的想法,了解彼此教养行为背后的原因,并讨论决定哪种方式最适合孩子健康成长。耐心有效地沟通,提出建设性的方法和可操作的建议,可以促进祖辈和父辈之间相互理解,形成统一的家庭价值观(付瑶, 2018)。

协商规则。祖辈和父辈可以通过协商设置一些家庭规则,如在发生冲突时不当着孩子的面进行争执、不把儿童卷入到冲突中等等。提前协商和设定规则,可以让祖辈与父辈在发生冲突后用理性、适当的方式来解决(王瑞晴, 2019)。

此外,对父辈来说,父母之间需要增强合作。比起祖辈和父辈的关系,父母双方的关系在家庭内部处于核心位置,对孩子的发展更为重要。父母间积极交流、紧密合作,在观念和立场上尽量保持一致,可以在很大程度上决定家庭的整体氛围,从而影响孩子的社会行为表现(王燕等, 2018)。

对祖辈来说,应明确“父母主导”的观念。在代际联合教养家庭中,尽管祖辈帮忙照顾孩子,父辈仍在教养中占据主导地位。祖辈应树立在家庭教育以孩子父母为主导的观念,在适当的时候辅助父母,而不与父辈抢夺孩子的教养权(邢淑芬, 梁熙, 岳建宏, 王争艳, 2016)。

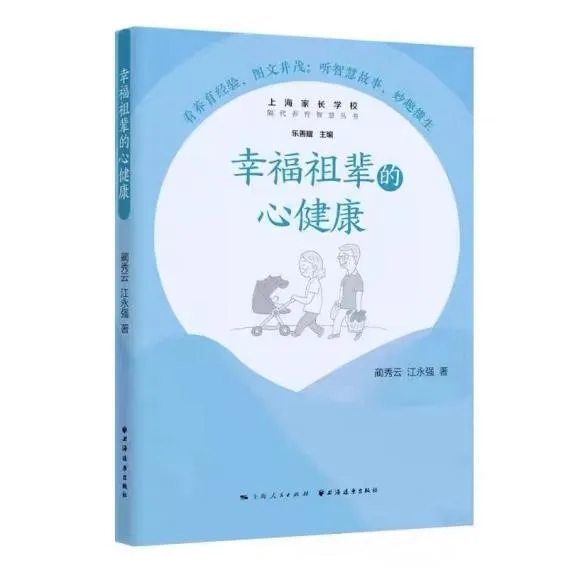

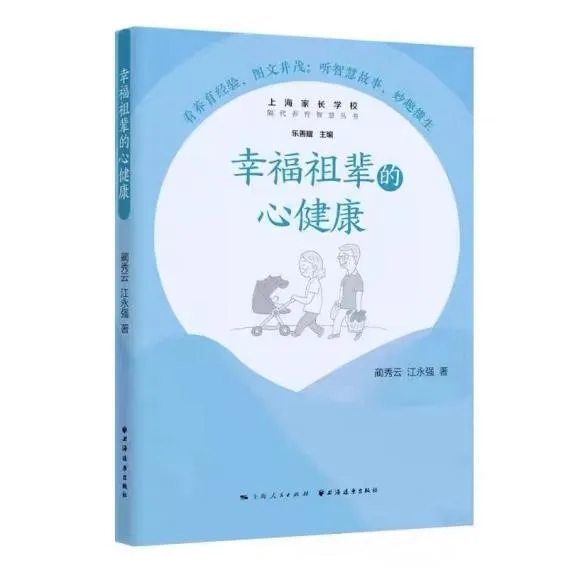

《幸福祖辈的心健康》这本书,关注了祖辈在育孙过程中常见的心理问题,并介绍了祖辈可以如何调适心理状态、处理好与父辈和孩子的关系、实现自身的精神需求。我们在这里推荐给家长们,希望你们能通过此书,更全面地了解祖辈与父辈联合抚养孩子的幸福秘诀。

随着“双减”政策的贯彻落实,家庭教育愈加得到人们的重视。正如上文所介绍的,尽管祖辈和父辈在共同养育孩子时难免会遇到冲突,在了解常见的冲突类型及背后的原因后,我们鼓励祖辈和父辈采用多种方式减少冲突,并协同起来——通过一起开展丰富多样的家庭教育活动,培养孩子的兴趣爱好,鼓励孩子德、智、体、美、劳全方面地发展,共同为孩子的健康成长保驾护航。

参考文献

Buckingham-Howes, S., Oberlander, S. E., Hurley, K. M., Fitzmaurice, S., & Black, M. M. (2011). Trajectories of adolescent mother-grandmother psychological conflict during early parenting and children's problem behaviors at age 7. Journal of clinical child and adolescent psychology, 40(3), 445–455.

Zhou, C., Yiu, W. Y. V., Wu, M. S., & Greenfield, P. M. (2018). Perception of cross-generational differences in child behavior and parent Socialization: A mixed-method interview study with grandmothers in China. Journal of Cross-Cultural Psychology, 49, 62–81.

付瑶.(2018).学前儿童父辈与祖辈教养冲突的研究(硕士学位论文). 四川师范大学, 四川.

江永强. (2021). 城市家庭中代际联合教养及其与幼儿社会适应的关系(博士学位论文).北京师范大学, 北京.

蔺秀云, 江永强. (2020). 幸福祖辈的心健康. 上海远东出版社, 上海.

戚海燕.(2011).祖辈抚养人对幼儿社会性发展影响的因素分析. 巢湖学院学报, 05, 116-120.

石翎. (2012). 隔代照顾下扩展家庭的冲突与和谐探析(硕士学位论文). 华东理工大学, 上海.

王瑞晴.(2019).城市隔代教养冲突对儿童行为问题的影响(硕士学位论文). 中国青年政治学院, 北京.

王燕, 钱怡明, 李皓燕, 王素芳, 陈斌斌. (2018). 中国家庭共同养育结构下的“红脸白脸”行为研究——基于四组人群的数据分析. 苏州大学学报(教育科学版), 01, 100–111.

邢淑芬, 梁熙, 岳建宏, 王争艳.(2016).祖辈共同养育背景下多重依恋关系及对幼儿社会-情绪性发展的影响. 心理学报, 05, 518-528.

许颖, 孙巧锋.(2017).幼儿家长教养观念及方式的现状调查——基于祖、父辈教养的比较. 陕西学前师范学院学报, 10, 32-36.

策划 | 蔺秀云

撰写 | 陈若浠

编辑 | 王婉睿

排版 | 王婉睿

图片来源于网络,侵删