家姻咨询师沙龙 | 箱庭疗法与儿童哀伤咨询理论与案例

原创 家姻心理 家姻心理

12月27日,家姻心理特邀专家咨询师徐洁老师,举办了一场主题为「箱庭疗法与儿童哀伤咨询理论与案例」的精彩沙龙。

徐老师系统介绍箱庭治疗与哀伤咨询的相关理论与实践,阐述了用家庭箱庭处理丧亲儿童的哀伤的理念与方法,并分享自己的探索与感悟。参会者都深刻认识到,无论对于来访者还是咨询师,丧失都是一个重要的议题,处理丧失后的哀伤是值得不断的探索与发展的。

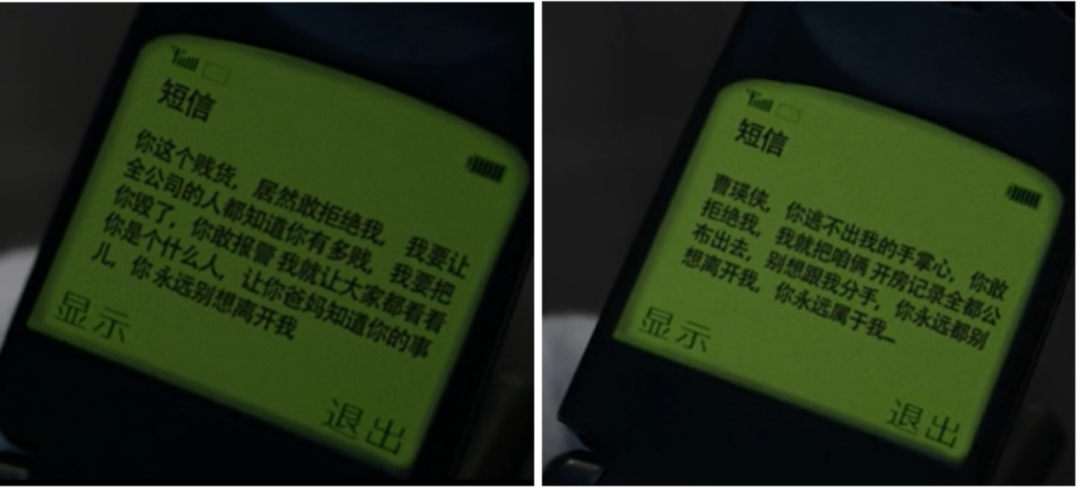

(图源网络,侵删)

01

哀伤的解读

徐洁老师首先分享道,每个人在生活中都可能经历丧失,比如分手、伤残、失业、疾病、衰老、死亡以及理想自我的丧失等等。无论对成人还是儿童,在丧失之后,都会产生很大变化。主要从以下三点对哀伤进行解读。

- 恢复由丧失改变的内部和外部世界的过程。

- 守护和引导个体的精神在恢复和转换过程中进行哀悼。

- 未解决的哀伤可能变成复杂、延长的。

徐洁老师介绍最新的哀伤研究进展,强调人们不仅仅只在哀伤中丧失很多东西,在经历完整的哀伤过程后或在进行哀伤咨询中完成哀悼,人们也会有创伤性的成长,从哀伤中获得礼物,包括对自我重新的认识,对人生意义的重新建构。著名的哀伤治疗研究者Neimeyer认为,人们通过走出哀伤的过程,虽然这个过程很痛苦或很幽暗,但人们完成这样一个过程之后,往往会发现人生新的意义,在创伤后成长。

哀伤理论观点提出,每一个人的哀伤都是非常独特的。有的人在亲人去世之后,他可能反应特别强烈,而有的人却没有反应,在急性哀伤期3-6个月的反应期间,任何反应都是可以被理解和尊重的。哀伤可能是非线性的,比如有的人在刚刚失去亲人的时候,可能他们的哀伤反应是非常激烈的,但是随着慢慢的重新适应亲人离世的生活,完成了很好的哀悼之后,差不多在一年之后恢复到他们原来的生活当中。

相反,对于那些存在病理性,复杂性的哀伤的来访,他们一开始可能没有典型的哀伤反应的,而过了若干年之后,可能在未来的生活当中,发展亲密关系中,或者面临重大选择时,激活出没有处理的哀伤,我们又会看到复杂性、非线性、多面的哀伤的过程。所以基于哀伤的复杂性、独特性、非线性,多面的,呼唤更多样的干预方法。

(图源网络,侵删)

02

哀伤咨询及目标

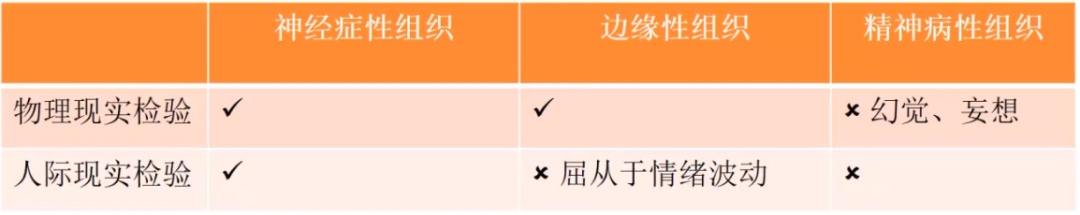

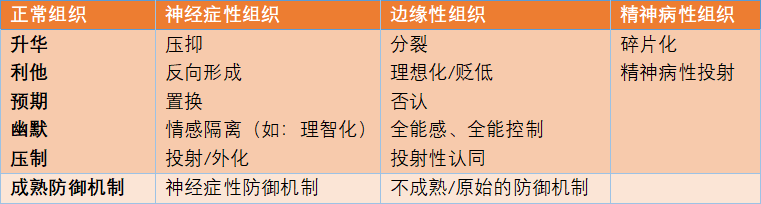

目前在哀伤咨询过程里,大家达成了一些共识。丧亲后个体会通过哀伤过程获得内在心理的重组与平衡,如果能完成哀伤任务,个体就能从哀伤走向复原,反之可能发展为复杂哀伤及严重的生理和心理问题。现在ICD11诊断系统当中,延迟哀伤障碍(PGD),是单独的可诊断,可评估的障碍。徐老师提醒咨询师们在做咨询的过程,需要一定的对正常哀伤和异常哀伤来做评估的意识。

哀伤咨询是一个专门的方向,哀伤的理论同时借鉴整合其他治疗方法(提供心理教育、认知重构、人际支持、问题解决、艺术疗法,持续性联结)而发展出了一些专门的治疗模型。例如在家庭咨询,家庭成员突然离世,或是在咨询中期,我们发现正在解决的议题和来访或家庭中之前发生但没处理好的议题相关,咨询师需要借助哀伤咨询的一些重要方法和理念去做个体或者家庭咨询,在家庭治疗中有时需要优先处理家庭成员的哀伤及整个家庭的哀伤。

徐洁老师综合不同理论,梳理了四个方面的哀伤咨询目标。

- 增加丧失的现实感。

- 帮助来访者处理表现的和潜在的情感。

- 帮助来访者处理和解决丧亲后的重新适应。

- 协助来访者寻找与逝者保持联结的方式以重新开始新生活。

03

箱庭与哀伤咨询

聚焦于箱庭疗法的哀伤咨询,这一议题是有些沉重,对咨询师个人的经历产生一些挑战,同时也是一个很重要的自我觉察的方向。个人经历的挑战、丧失和哀伤的治愈过程可以帮助咨询师发展对来访者提供共情和支持的能力。

徐老师分享了自己在箱庭中处理哀伤的个人经验,在做箱庭的过程中,触发了很多尘封的,好像压抑在潜意识中或者自己也非常回避的哀伤。徐老师对箱庭与哀伤咨询的关联产生了兴趣,并开始探索,感受到箱庭能够激发和承载那些意识状态下无法触及和表达的东西。通过将压抑在无意识中那沉淀已久的痛苦和悲伤等情绪再现或者说呈现于意识域,使内心世界得到梳理,痛苦和悲伤得到缓解或疏泄。

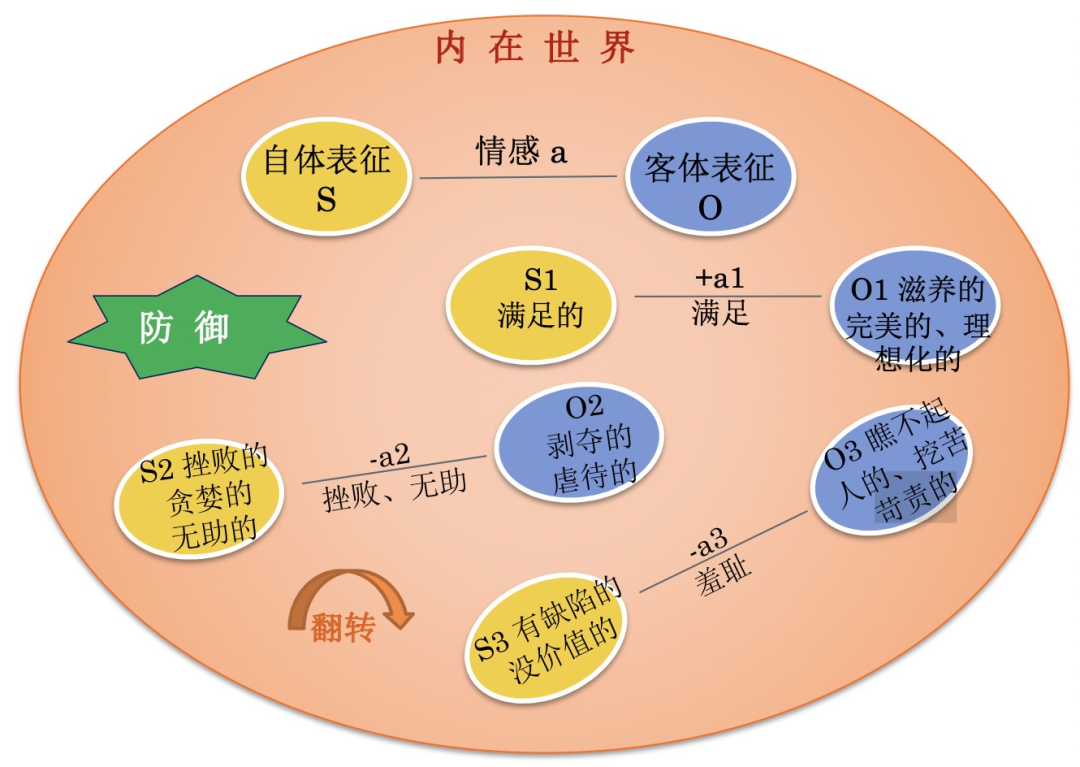

接下来徐洁老师为大家介绍理论方面相关的背景。箱庭疗法的一个重要的理论基础就是荣格的分析心理学,荣格关于个体化、人格发展的炼金术过程、荣格的象征、原型理论对理解箱庭疗法的将心灵整合、重新排序等转化功能提供了重要基础。哀伤者在箱庭中探索,有机会触发与整合、转化多层面的、不同阶段的哀伤。箱庭可以帮助丧亲者更好的体验和理解哀伤的复杂性。

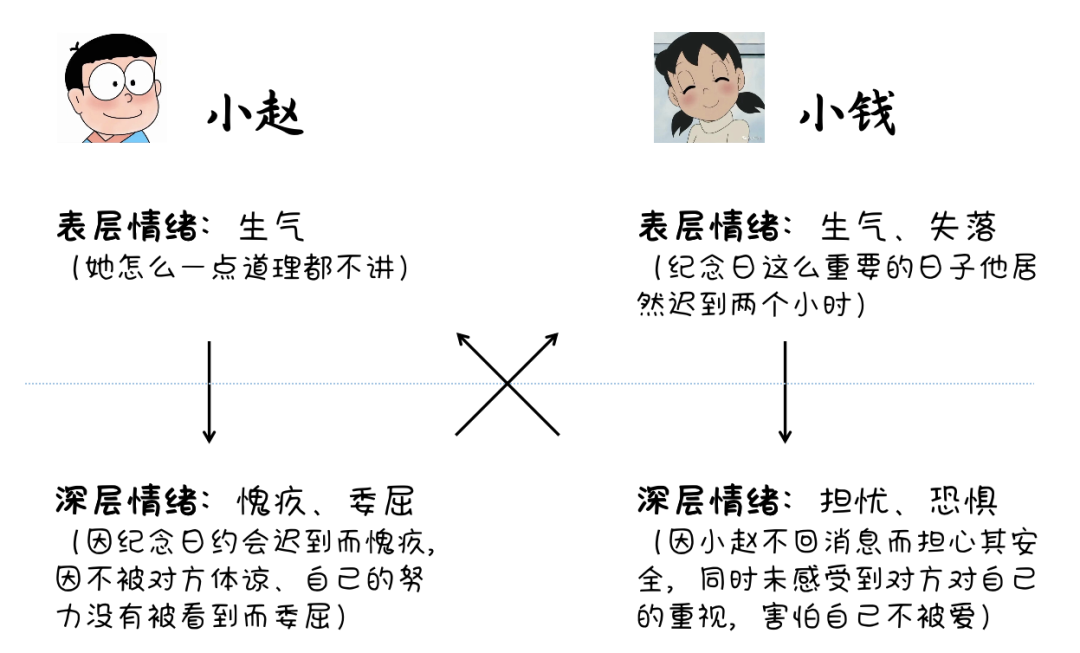

在箱庭疗法与哀伤咨询相结合的可能性及可行性方面,徐洁老师分享了箱庭疗法的治疗机制与哀伤咨询理念的一致性,这样的一致性为在箱庭治疗过程中去处理哀伤提供了可能。

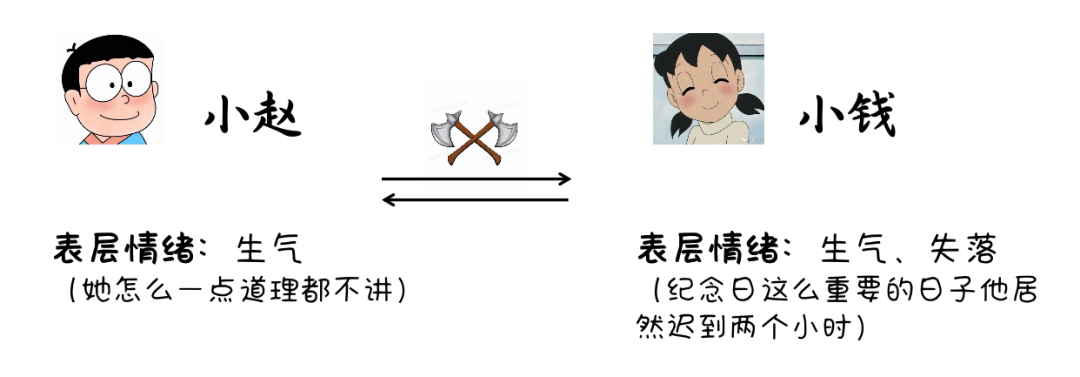

(图源徐洁老师)

哀伤治疗非常强调治疗的关系,在哀伤咨询与箱庭治疗结合的研究中就有一种我们需要和来访者之间创造一个关系的圣殿理念。在一个关系性的圣殿里,治疗师的在场、抱持、没有评判和干预,是哀伤治疗质量和深度的重要特点。

在箱庭治疗中,沙箱的物理结构作为一个神圣的空间,能够涵容哀伤呈现时强烈的情绪。从某种程度上说,沙箱让哀伤成为可能。

治疗师作为见证人和来访者的痛苦一起工作,表现为共感,加入和共鸣。主动的共感、非评判和了解哀伤呈现的时刻,并且这也关系到治疗师自己的丧失体验、经历及个人哀伤治愈和转化历程。

箱庭治疗在共情方面不仅强调在意识层面的共情,也强调在潜意识层面的共情。共情的加入,治疗师与来访者的哀伤的表达产生共鸣。

哀伤在箱庭过程中是交织在一起的,可能发生在变化和转化中。哀伤可能是无意识层面的,模糊的,未定形的。哀伤可以以与阴影相关的方式表现,或者是以被忽视或否认的自我。哀伤的过程和哀伤体验是一个不断重新校准和与丧失有关的整合的连续体。未完成事件(unfinished business)会呈现出来。箱庭可以促进未完成事件被关注和整合。

哀伤的象征和行动会有很多的形式,也会随着个人与丧失对象的关系而发生变化。常见的象征包括:骨骼,怪物,花朵,珠宝,死神,悲伤的小狗,石头,骨头,水,埋葬,破坏,撞击,对角线,分裂,破坏等。哀伤的象征和行为可能以与哀伤完全不同的方式出现,可以在使用沙子,水、玩具构建作品的整个箱庭过程加以观察 。在箱庭中也存在与死亡和再生相关的原型,比如头骨、死亡符号等。

04

箱庭与丧亲儿童

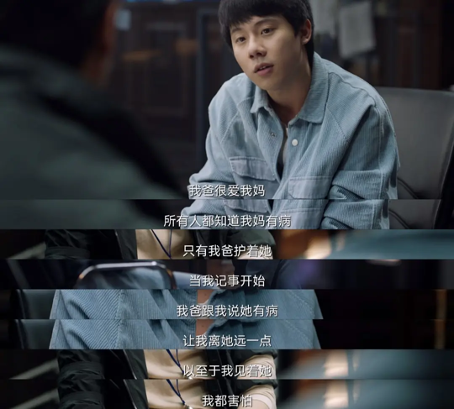

徐洁老师聚焦儿童哀伤继续分享,儿童哀伤与成人哀伤有很大的不同。重大哀伤经历的影响可能使得儿童对世界的看法产生负面影响。与成人相比,儿童的应对策略有限,他们通常不具备描述情绪或他们的内心关注的语言能力,但是儿童常用行为或象征方式与他人沟通,表现出哀伤的部分,如通过艺术、游戏的方式。

同时,儿童的哀伤可能是零星而短暂的。由于他们的言语能力有限,可能会掩盖哀伤的持续时间。一些儿童容忍情绪痛苦的能力有限。与他们不同的非丧亲同伴,儿童会增加社会化的敏感性,并且一些儿童没有能力进行认知评估以了解死亡的含义,例如死亡和丧失的不可逆转、普遍性和必然性。咨询师需要了解儿童哀伤的特点,并把这部分内容纳入治疗中去。

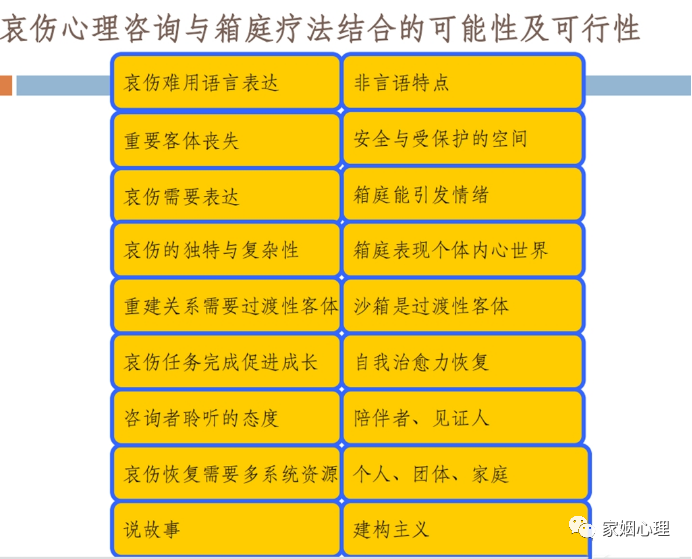

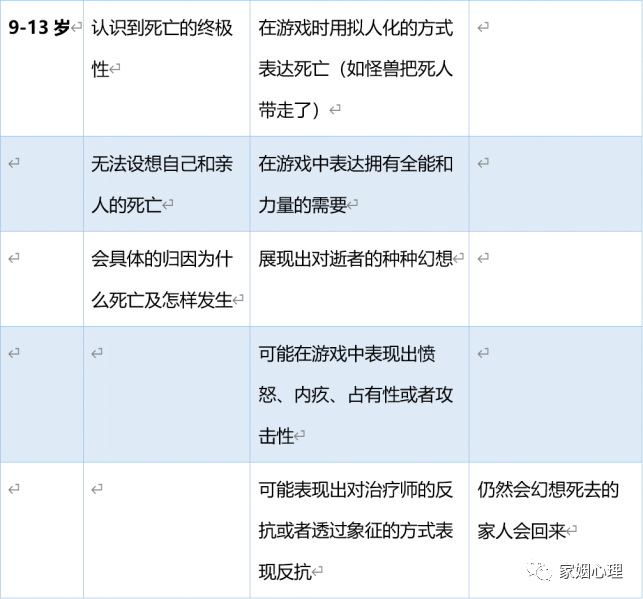

因此,接下来徐洁老师为我们介绍了不同年龄阶段的儿童在死亡概念上的发展水平和差异性,不同年龄阶段儿童在游戏治疗中可能出现的出题,以及在哀伤表达方面不同年龄阶段的特点和需要。

游戏与丧亲儿童

研究和临床实践表明游戏中对丧亲儿童自然的治疗力量包括可以通过玩具、象征和没有威胁的心像来表达丧失;通过游戏的体验和象征让儿童接受和领悟到死亡心理教育内容;通过游戏中隐喻的方式可以帮助儿童降低情绪的强度;在游戏中建立非评价的治疗性的关系,儿童可以安全的理解丧失的意义并发展出应对策略。

作为游戏治疗的一种,箱庭与丧亲儿童的工作原理是通过呈现而不是诉说,儿童可以通过沙、箱、玩具探索对生命、死亡、哀伤和生存的理解。

个体箱庭过程可以为儿童提供机会表达丧失,在呈现和体验哀伤的过程中,完成与逝去亲人的道别;箱庭的过程和治疗性的关系允许儿童的哀伤随时间而变化;儿童关于逝去亲人的记忆、反思与重新联结可以在箱庭过程中呈现和完成;箱庭的过程帮助丧亲儿童有一个空间从身体、感觉中与丧失和哀伤之间建立联结和锚定感;儿童透过箱庭过程能够分享当下的意识与潜意识的情绪和想法。这些过程对于完成儿童难以言语化的哀伤过程是非常必要、重要的。

(图源网络,侵删)

05

家庭箱庭与儿童哀伤

家庭箱庭的理论背景

家庭治疗(Family Therapy)的理念引入箱庭疗法(Sandplay Therapy)中,以箱庭为媒介,处理家庭的问题。通过家庭成员在箱庭中表达家庭的动力关系,使治疗师在治疗中更容易获得对家庭全面客观的理解。家庭箱庭将系统式治疗的成份,与荣格派箱庭疗法整合,临床工作者会把家庭当成一个整体单元,而不是聚焦于家庭中的个体。

家庭箱庭处理哀伤的

理念与方法

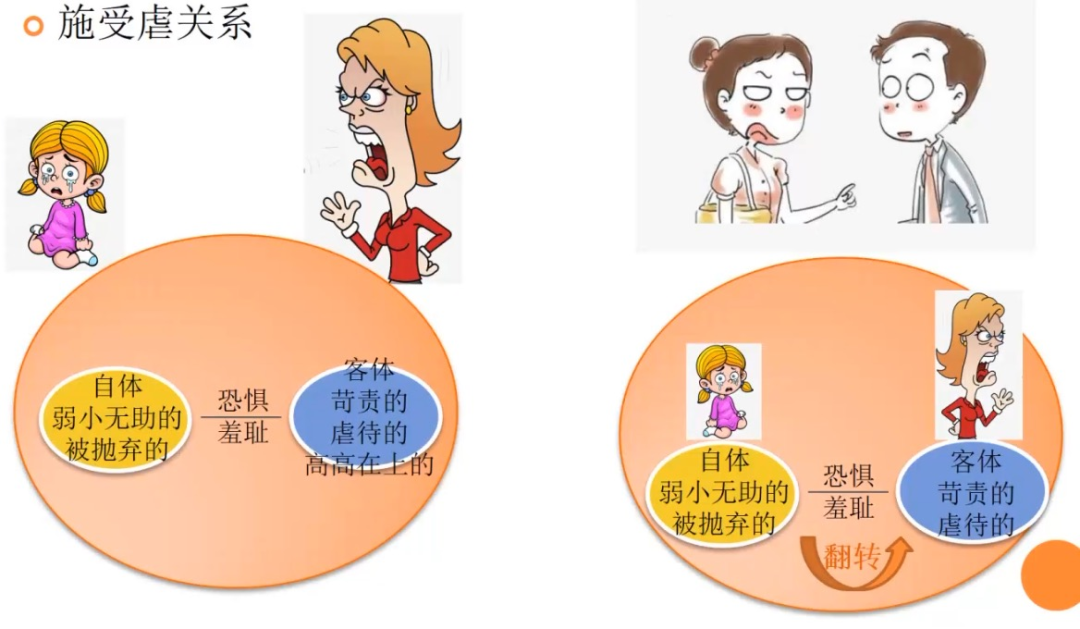

家庭箱庭的理念认为哀伤不仅是个人的也是家庭的;影响一个家庭成员就是影响整个家庭;每一个经历丧亲的家庭成员都会对其他成员有影响;通过箱庭过程表达哀伤时可以为个体和家庭治愈赋能。

另外,运用家庭箱庭处理儿童哀伤,还会将照顾者引入家庭。这样可以了解儿童全面而重要的信息;帮助他们为丧亲儿童提供支持和鼓励;也帮助孩子体验充满理解和尊重的沟通;家庭成员加入丧亲儿童的治疗性改变会更快,而且会促发成人和儿童自我改变的动力。

实践中运用家庭箱庭处理哀伤,首先为家庭提供简短的介绍,让他们为接下来的治疗做准备;强调箱庭是一个媒介,用以处理与哀伤有关的议题;还要为家庭提供关于边界、限制和安全性的信息(Carey,1999)。

具体操作

- 治疗师应首先获得丧亲儿童的家庭信息:家庭系统结构是什么样?家庭不同的角色是如何分配的?家庭的特征包括家庭界限、沟通模式,问题解决和应对风格?

- 之后考察被死亡打乱的家庭生活以及家庭用于重建稳定结构的机制(Silverman,2000)。

- 接下来告诉家庭成员可以自由选用玩具在沙箱中创造世界,没有对和错。如果成人有阻抗,鼓励他们就像作为一个孩子一样去玩。

- 家庭开始选择玩具在沙箱中创造他们的作品,有不同的制作方式。

- 制作完成后向家庭成员提出邀请,分享他们的观察,讲述箱庭中的故事,并且分享他们可以呈现给其他人的故事(Carey,2006)。

- 治疗师在家庭的结构加强之前要尽可能少的解释作品。之后,治疗师可以变得更指导性一些,可以选择接下来谁与谁一起工作,可以让家庭成员配对来体验需要处理的特殊的议题。

分享书籍

徐洁老师介绍

Ø 北京师范大学心理学部副教授,硕士生导师

Ø 北京师范大学发展与教育心理学博士,美国杨百翰大学、日本早稻田大学访问学者。

Ø 家姻心理专家咨询师

Ø 中国心理学会注册心理师,注册督导师、中德首届系统式家庭治疗高级督导师

Ø 中国心理学会婚姻家庭心理与咨询专业委员会委员、美国沙盘游戏协会会员、日本箱庭疗法学会会员

Ø 在国内外学术期刊发表儿童青少年与婚姻家庭治疗领域的多篇论文。著作包括《丧亲青少年的哀伤与箱庭治疗》、译著《给儿童和家庭的箱庭疗法》、《儿童与青少年的临床访谈》、《帮助孩子度过青春期》。

美 编:崔 琪

地 址:北京市海淀区学院南路12号北京师范大学南院京师科技大厦A座510

网 址:http://www.jiayinxinli.com

联系电话:(010)62279199

微信公众号:家姻心理

邮 箱:service@jiayinxinli.com