Jean Piaget's theory of cognitive development suggests that children move through four different stages of learning. His theory focuses not only on understanding how children acquire knowledge, but also on understanding the nature of intelligence.1 Piaget's stages are:

根据让·皮亚杰的认知发展理论,儿童会经历四个学习阶段。其理论不仅诠释了儿童的知识习得方式,同时也探究了智力的本质。皮亚杰理论中的四个阶段为:

Sensorimotor stage: Birth to 2 years

Preoperational stage: Ages 2 to 7

Concrete operational stage: Ages 7 to 11

Formal operational stage: Ages 12 and up

感知运动阶段:出生至2岁;

前运算阶段:2-7岁

具体运算阶段:7-11岁

形式运算阶段:12岁以上

Piaget believed that children take an active role in the learning process, acting much like little scientists as they perform experiments, make observations, and learn about the world. As kids interact with the world around them, they continually add new knowledge, build upon existing knowledge, and adapt previously held ideas to accommodate new information.

皮亚杰认为,儿童是主动学习的,像是小科学家一样开展实验、观察、了解这一世界。随着孩子与周围世界互动,他们不断增加新知识,扩建现有知识,调整原有观点以纳入新信息。

History of Piaget's Theory of Cognitive Development

皮亚杰认知发展理论历史

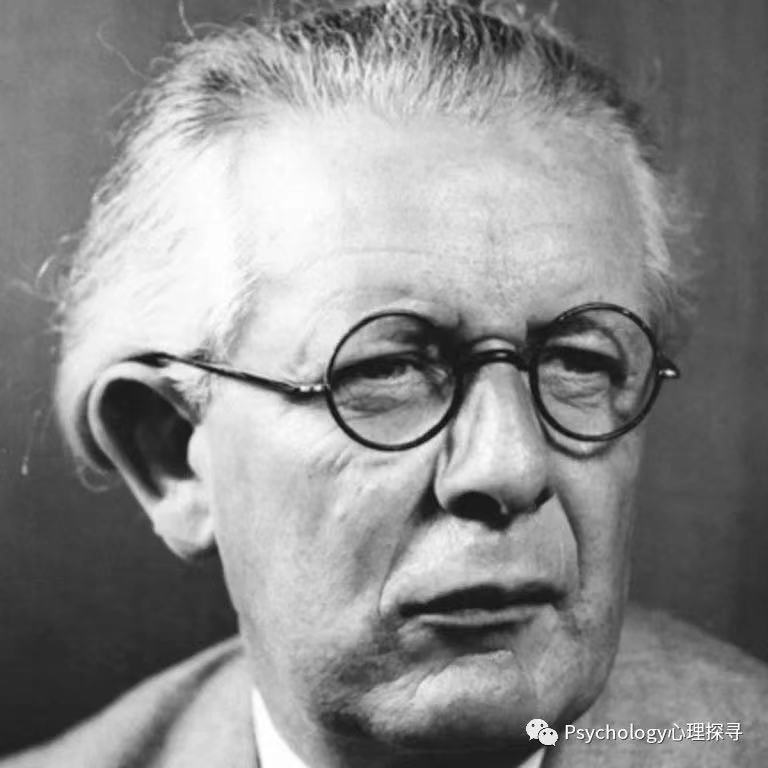

Piaget was born in Switzerland in the late 1800s and was a precocious student, publishing his first scientific paper when he was just 11 years old. His early exposure to the intellectual development of children came when he worked as an assistant to Alfred Binet and Theodore Simon as they worked to standardize their famous IQ test.

皮亚杰于19世纪晚期出生于瑞士,学生时代就显现出早慧特质,仅11岁时就出版了首篇科学论文。在 Alfred Binet和 Theodore Simon 规范化他们著名的IQ测试时,皮亚杰作为他们的助手,首次接触到了儿童智力发展这一领域。

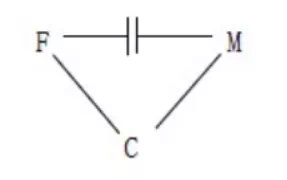

Piaget vs. Vygotsky

Piaget's theory differs in important ways from those of Lev Vygotsky, another influential figure in the field of child development. Vygotsky acknowledged the roles that curiosity and active involvement play in learning, but placed greater emphasis on society and culture.

皮亚杰的理论在很多重要的方面都与儿童发展领域的另一位有影响力的人物Lev Vygotsky(维果茨基,前苏联知名心理学家)不同。Vygotsky认可好奇与积极参与在学习过程中的作用,但更强调社会和文化的作用。

Piaget felt that development is largely fueled from within, while Vygotsky believed that external factors (such as culture) and people (such as parents, caregivers, and peers) play a more significant role.

皮亚杰感到儿童发展更大程度上是源于内在动力;而Vygotsky认为外部因素,比如文化等,以及人,比如父母、看护者和同伴等发挥着更重要的作用。

Much of Piaget's interest in the cognitive development of children was inspired by his observations of his own nephew and daughter. These observations reinforced his budding hypothesis that children's minds were not merely smaller versions of adult minds.

皮亚杰对儿童认知发展的兴趣很大程度上来自于他对他自己侄子和女儿的观察。这些观察强化了他刚刚在萌芽阶段的假设:儿童的思维并不仅仅只是成人思维的缩小版。

Until this point in history, children were largely treated simply as smaller versions of adults. Piaget was one of the first to identify that the way that children think is different from the way adults think.

在那一时代之前,儿童主要被视为只不过是成人的缩小版。皮亚杰是最早指出儿童思维方式与成人不同的一些人之一。

Piaget proposed that intelligence grows and develops through a series of stages. Older children do not just think more quickly than younger children. Instead, there are both qualitative and quantitative differences between the thinking of young children versus older children.

皮亚杰提出,智力的发育是经历一系列阶段的。年龄较大的孩子不仅仅只是思维更快,而是在量和质方面都与年龄较小的孩子有着区别。

Based on his observations, he concluded that children were not less intelligent than adults—they simply think differently. Albert Einstein called Piaget's discovery "so simple only a genius could have thought of it."

根据其观察结果,他得出结论:孩子并非智力比成人低,他们只是思维方式不同而已。阿尔伯特·爱因斯坦是这样评论皮亚杰的理论的:如此简单,只有一个天才才能想到。

Piaget's stage theory describes the cognitive development of children. Cognitive development involves changes in cognitive process and abilities. In Piaget's view, early cognitive development involves processes based upon actions and later progresses to changes in mental operations.

皮亚杰的阶段理论描述了儿童的认知发展过程。认知发展包含认知过程与认知能力的变化。在皮亚杰看来,早期认知发展基于行动,后期则逐渐演变至思维运算的变化。

The Sensorimotor Stage

感知运动阶段

During this earliest stage of cognitive development, infants and toddlers acquire knowledge through sensory experiences and manipulating objects. A child's entire experience at the earliest period of this stage occurs through basic reflexes, senses, and motor responses.

在这一认知发展的最早阶段,婴儿至两岁左右的孩子通过感知体验和操控物体来获取知识。在这一阶段的最早期,孩子的全部体验都通过基本反射、感知能力和肢体动作反应来获得。

Birth to 2 Years

出生至2岁

Major characteristics and developmental changes during this stage:

该阶段主要特点和发展变化:

Know the world through movements and sensations

Learn about the world through basic actions such as sucking, grasping, looking, and listening

Learn that things continue to exist even when they cannot be seen (object permanence)

Realize that they are separate beings from the people and objects around them

Realize that their actions can cause things to happen in the world around them

通过运动和感知了解世界;

通过基本动作,比如吮吸、抓握、观看和聆听等了解世界;

了解到即使当他们看不到一个物体时,这个物体也会继续存在(物体永恒性)

认识到他们是与周围人和物分离的个体;

认识到他们的行为会在周围世界中引发后果。

During the sensorimotor stage, children go through a period of dramatic growth and learning. As kids interact with their environment, they continually make new discoveries about how the world works.

感知运动阶段,儿童大幅成长,习得大量信息,随着孩子与周围环境互动,他们不断对世界运作方式获得新的发现。

The cognitive development that occurs during this period takes place over a relatively short time and involves a great deal of growth. Children not only learn how to perform physical actions such as crawling and walking; they also learn a great deal about language from the people with whom they interact. Piaget also broke this stage down into substages. Early representational thought emerges during the final part of the sensorimotor stage.

该阶段认知发育过程较短,但成长迅速。儿童不仅学到如何执行肢体动作,如爬行和走路等,同时还在与人互动中习得大量语言相关知识。皮亚杰同时还将这一阶段细分为一些子阶段。在感知运动阶段的最后部分,孩子萌生早期的表征思维(通过语言和画面或其他象征符号在大脑中对客观物体的再现。类似于,计算机对客观物体的理解是通过代码重现的)。

Piaget believed that developing object permanence or object constancy, the understanding that objects continue to exist even when they cannot be seen, was an important element at this point of development.

皮亚杰认为,意识到物体永久性或持续性,即理解自己看不到物体时物体依旧存在,是这一发展阶段的重要元素。

By learning that objects are separate and distinct entities and that they have an existence of their own outside of individual perception, children are then able to begin to attach names and words to objects.

通过意识到物体是独立实体,在个人观察范围之外时依旧存在,孩子就能够开始能够将物体与名字和词语联系起来。

The Preoperational Stage

前运算阶段

The foundations of language development may have been laid during the previous stage, but the emergence of language is one of the major hallmarks of the preoperational stage of development.

语言发育的基础可能在前一阶段打下,但语言的萌发时前运算阶段的主要特征之一。

2 to 7 Years

2至7岁

Major characteristics and developmental changes during this stage:

该阶段主要特征和发育变化:

Begin to think symbolically and learn to use words and pictures to represent objects

Tend to be egocentric and struggle to see things from the perspective of others

Getting better with language and thinking, but still tend to think in very concrete terms

开始象征性思维,学会用词语和图片来代表物体;

倾向于自我中心,难以从其他人观点看待事物。

语言和思维能力提升,但思维依旧倾向于具体化。

At this stage, kids learn through pretend play but still struggle with logic and taking the point of view of other people. They also often struggle with understanding the idea of constancy.

在这一阶段,孩子通过“扮演游戏”学习,但依旧在逻辑、理解他人视角方面存在困难。他们通常也难以理解持续性这一概念。

Children become much more skilled at pretend play during this stage of development, yet they continue to think very concretely about the world around them.

在这一阶段,孩子在扮演游戏中的水平越来越高,但对周围世界的理解依旧非常具体化。

For example, a researcher might take a lump of clay, divide it into two equal pieces, and then give a child the choice between two pieces of clay to play with. One piece of clay is rolled into a compact ball while the other is smashed into a flat pancake shape. Because the flat shape looks larger, the preoperational child will likely choose that piece, even though the two pieces are exactly the same size.

比如,一位研究人员可能会拿一团粘土,分成两等份,之后让孩子选择其中一个。其中一个被紧紧团成球,另一个被压扁成圆饼。因为扁平的形状看起来较大,前运算阶段的儿童可能就会选择扁平的这一个,尽管两个实际上完全一样。

The Concrete Operational Stage

具体运算阶段

While children are still very concrete and literal in their thinking at this point in development, they become much more adept at using logic. The egocentrism of the previous stage begins to disappear as kids become better at thinking about how other people might view a situation.

这一阶段的儿童思维方式依旧非常具体、直白,但他们会在逻辑使用方面有很大提升。随着孩子能够更好地思考其他人视角,前一阶段的自我中心倾向开始消失。

7 to 11 Years

7至11岁

Major characteristics and developmental changes during this stage:

该阶段主要特点和发育变化:

Begin to think logically about concrete events

Begin to understand the concept of conservation; that the amount of liquid in a short, wide cup is equal to that in a tall, skinny glass, for example

Thinking becomes more logical and organized, but still very concrete

Begin using inductive logic, or reasoning from specific information to a general principle

开始对具体事件进行逻辑化思维

开始了解守恒的概念,比如,一个矮胖的杯子里的液体与一个细长杯子里的液体一样多。

思维逐渐开始逻辑化、条理化,但依旧非常具体化。

开始使用归纳逻辑,即,从一个具体信息归纳出一个一般准则。

While thinking becomes much more logical during the concrete operational state, it can also be very rigid. Kids at this point in development tend to struggle with abstract and hypothetical concepts.

尽管在这一具体运算阶段,逻辑思维有大幅提升,但依旧会非常死板。这一阶段的孩子往往难以理解抽象和假设类的概念。

During this stage, children also become less egocentric and begin to think about how other people might think and feel. Kids in the concrete operational stage also begin to understand that their thoughts are unique to them and that not everyone else necessarily shares their thoughts, feelings, and opinions.

在这一阶段,儿童不再那么自我中心,开始思考别人可能的想法和感受。同时也开始理解他们的想法只属于自己,并非每个人都一定是和他们有着一样的想法、感受和观点。

The Formal Operational Stage

形式运算阶段

The final stage of Piaget's theory involves an increase in logic, the ability to use deductive reasoning, and an understanding of abstract ideas. At this point, adolescents and young adults become capable of seeing multiple potential solutions to problems and think more scientifically about the world around them.

皮亚杰的理论中的最后阶段中,逻辑思维提升,能够推断推理,能够理解抽象概念。青少年和刚迈入成年的人在面对问题时,能看到多种潜在解决方案,能够对周围世界以更科学的视角思考。

Age 12 and Up

12岁以上

Major characteristics and developmental changes during this time:

该阶段主要特征和发育变化:

Begins to think abstractly and reason about hypothetical problems

Begins to think more about moral, philosophical, ethical, social, and political issues that require theoretical and abstract reasoning

Begins to use deductive logic, or reasoning from a general principle to specific information

开始抽象思考,能够对假设问题推理;

开始更多思考需要用到理论和抽象推理的道德、哲学、伦理、社会和政治问题;

开始使用推断逻辑,或从一般准则推理至具体信息。

The ability to thinking about abstract ideas and situations is the key hallmark of the formal operational stage of cognitive development. The ability to systematically plan for the future and reason about hypothetical situations are also critical abilities that emerge during this stage.

能够思考抽象概念和情形,是认知发展形式运算阶段的关键特征。系统化规划未来,对假设情形进行推理,也是这一阶段萌生的关键能力。

Important Concepts

重要概念

It is important to note that Piaget did not view children's intellectual development as a quantitative process. That is, kids do not just add more information and knowledge to their existing knowledge as they get older.

需要注意的是,皮亚杰并不将儿童智力发育视为一个量变过程。即,随着他们成长,他们并非只是信息和知识的单纯累积。

Instead, Piaget suggested that there is a qualitative change in how children think as they gradually process through these four stages. At age 7, children don't just have more information about the world than they did at age 2; there is a fundamental change in how they think about the world.

他认为随着儿童逐渐经历这四个阶段,会经历一种质的变化。与2岁时相比,儿童在7岁时,不仅仅只是掌握更多信息,他们的思考方式也有着本质的变化。

Piaget suggested several factors that influence how children learn and grow.

皮亚杰提出了一些影响孩子学习与成长的因素。

Schemas

图式

Schemas are categories of knowledge that help us to interpret and understand the world.

In Piaget's view, a schema includes both a category of knowledge and the process of obtaining that knowledge. As experiences happen, this new information is used to modify, add to, or change previously existing schemas.

图式是帮助我们诠释、理解世界的知识分类。

在皮亚杰看来,一个图式既包含一个知识类别,也包含获取该知识的过程。随着新体验和经历的发生,新的信息会被用于修改、补充或改变之前所持有的图式。

For example, a child may have a schema about a type of animal, such as a dog. If the child's sole experience has been with small dogs, a child might believe that all dogs are small, furry, and have four legs. Suppose then that the child encounters an enormous dog. The child will take in this new information, modifying the previously existing schema to include these new observations.

例如,一个孩子可能对一种类型的动物建立了一个图式,比如狗。如果这个孩子只接触过小型狗,他可能就会认为所有狗都是小的、带毛的,有四条腿。假设这个孩子后来遇到了一只巨大的狗,他就会纳入这一新信息,修改之前对狗所形成的图式,以纳入这些新的发现结果。

Assimilation

同化

The process of taking in new information into our already existing schemas is known as assimilation. The process is somewhat subjective because we tend to modify experiences and information slightly to fit in with our preexisting beliefs. In the example above, seeing a dog and labeling it "dog" is a case of assimilating the animal into the child's dog schema.

将新信息纳入既有图式的过程,被称为同化。这一过程在一定程度上是主观的,因为我们倾向于去对体验和信息稍加修改,以使其符合我们原有的图式。在上面例子中,看到一只大狗,将其归属于“狗”的分类下,就是将这一动物同化至原来对狗所建立的图式之中的一个过程。

Accommodation

调整

Another part of adaptation is the ability to change existing schemas in light of new information; this process is known as accommodation. New schemas may also be developed during this process.

适应的另一部分,是指能够根据新信息更改既有图式。这一过程被称为调整。这一过程可能还会创建新的图式。

Equilibration

平衡

As children progress through the stages of cognitive development, it is important to maintain a balance between applying previous knowledge (assimilation) and changing behavior to account for new knowledge (accommodation).

随着儿童经历这些认知阶段,在应用既有知识(同化)和改变个人行为以适应新知识(调整)二者之间,保持平衡非常重要。

Piaget believed that all children try to strike a balance between assimilation and accommodation using a mechanism he called equilibration. Equilibration helps explain how children can move from one stage of thought to the next.

皮亚杰认为,所有孩子都会使用一种被其称为“平衡”的机制来努力在同化和调整之间达成平衡。这一平衡机制也帮助解释了儿童如何能够从一个思维阶段上升至下一个思维阶段。

Nature of intelligence

智力的本质

Reality according to Piaget is a dynamic system of continuous change that involves two conditions:

皮亚杰认为,现实,是一个动态的持续变化体系,它包含两个条件:

Transformations refer to all manners of changes that a thing or person can undergo

变化:一个人或物会经历的所有类型的变化;

States refer to the conditions or the appearances in which things or persons can be found between transformations.

状态:人或物在变化节点之间所处于的状态或所呈现的外观。

Piaget suggested that in order for human intelligence to be adaptive, it must have functions to represent both the transformational and the static aspects of reality. He proposed two aspects of intelligence:

皮亚杰认为,想让人的智力能够与时俱进,它必须既能够重现现实对象的变化,也能够重现现实对象的状态。他提出了智力的两个方面:

Operative Intelligence: it is the active aspect of intelligence. It involves all actions, overt or covert, undertaken in order to follow, recover, or anticipate the transformations of the objects or persons of interest

运作智力:这是智力的主动部分。这一步部分包含为了理解、重现或预测物体或人的变化而采取的所有明显或隐蔽行为。

Figurative Intelligence: it is the more or less static aspect of intelligence, involving all means of representation used to retain in mind the states (i.e., successive forms, shapes, or locations) that intervene between transformations. That is, it involves perception, imitation, mental imagery, drawing, and language.

象征智力:这一方面相对静态,其包含用于记忆物体状态的所有重现方式(既,连续形态、形状、地点等)。即,其包含主观认知、模仿、大脑画面、图画和语言等。

Piaget contended that figurative intelligence is dependent on operative intelligence and that understanding essentially derives from the operative aspect of intelligence. According to his theory, the figurative aspects of intelligence as described above derive their meaning from the operative aspects of intelligence, because states cannot exist independently of the transformations that interconnect them. In the same sense, operative intelligence frames how the world is understood and it changes if understanding is not successful. This process is accounted for by the existence of two types of functions, namely assimilation and accommodation.

皮亚杰认为,象征智力依赖于运作智力,对现实对象的理解,基本上来源于运作智力。根据其理论,象征智力从运作智力中汲取信息,因为状态无法离开变化而单独存在。因此,运作智力塑造了我们理解这个世界的方式,如果发现这种理解有误,运作智力就会相应发生改变。这一过程由两种功能实现:同化和调整。

One of the main points of Piaget's theory is that creating knowledge and intelligence is an inherently active process.

皮亚杰理论的一个主要论点是创造知识、发展智力的过程是一个内在的主动过程。

"I find myself opposed to the view of knowledge as a passive copy of reality," Piaget wrote. "I believe that knowing an object means acting upon it, constructing systems of transformations that can be carried out on or with this object. Knowing reality means constructing systems of transformations that correspond, more or less adequately, to reality."

“我不赞同‘知识是对现实世界的被动复制’这一观点,”皮亚杰写道,“我认为了解一个对象,意味着作用于它,建立能够实施于或应用到该对象的变化体系(知道如何使其发生各种变化、如何利用它的变化来作用于其他物体)。认知现实世界,是指我们能够构建能够或多或少充分符合客观现实的各种变化体系。

Piaget's theory of cognitive development helped add to our understanding of children's intellectual growth. It also stressed that children were not merely passive recipients of knowledge. Instead, kids are constantly investigating and experimenting as they build their understanding of how the world works.

皮亚杰的认知发展理论补充了我们对智力发展过程的理解。它同时也强调了儿童并非只是知识的被动接收者,而是在不断调查、试验,从而不断加深对世界运作方式的理解。