科研成果 | 亲子依恋与青少年社会支配倾向的关系

Coco有话说

在中国文化背景下,支配型人格既不利于青少年良性人际关系的形成,也不利于其自身主观幸福感的提升。那么,是什么因素在影响青少年社会支配倾向的形成与发展呢?

青少年阶段是个体社会支配倾向形成和发展的关键时期。该阶段个体逐渐获得不同的社会群体角色,人际交往的范围也扩展到不同的社会群体,了解该阶段社会支配倾向的成因和发展特点,以及其内部机制,对于促进青少年的健康人格和平等主义教育效果,将具有重要理论与现实意义。

对于儿童青少年来说,良好的亲子依恋有助于其形成对自己、对他人、对世界的积极态度与行为模式。亲子依恋反映了他们与养育者之间的情感联系,它影响儿童对未知世界的探索和安全感的形成,也影响个体的人际关系质量。

研究发现,亲子依恋良好的个体心理健康水平更高,观点采择能力更强,对他人和群体的偏见更少;而不良亲子依恋则抑制个体基本心理需要的满足,使得个体不得不通过追求物质来获得补偿,于是在行为上表现为对金钱、名誉等外在生活目标的迷恋和过度追求,并且在追逐过程中认为世界充满了竞争和不平等。

由此可见,儿童青少年与其父母之间的依恋关系(即亲子依恋),很可能与其社会支配倾向相关,而且亲子依恋质量通过影响儿童青少年对不同生活目标的追求,进而影响其社会支配倾向的形成。

为了验证这一推论,北京师范大学心理学部亲社会实验室对4000余名中学生进行了调查。

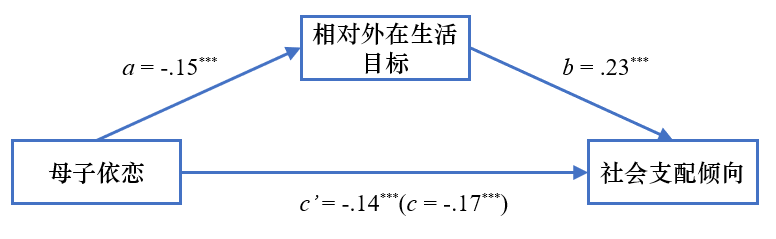

研究发现,母子依恋对青少年的社会支配倾向有显著的预测作用,母子依恋水平高的个体相对外在生活目标更低,其社会支配倾向也更低(研究结果见下图所示);但是,研究发现父子依恋对青少年的社会支配倾向并无明显的预测作用。

母子依恋与社会支配倾向的中介效应模型

此外,研究还发现,初中生的社会支配倾向不存在年级差异,但是性别之间及家庭社会经济地位之间的差异显著,即男生的社会支配倾向显著高于女生,高家庭社会经济地位初中生的社会支配倾向显著高于中、低家庭社会经济地位的初中生。

尽管这是一项相关研究,其结果不能精确确定变量之间的因果关系,但是研究结果说明,低水平的母子依恋可能在一定程度上激发了青少年对外在生活目标的追求,这会使其在追名逐利的过程中形成比较和评价的倾向,这种评价和比较的倾向泛化到对不同社会群体的态度上便会降低个体对群体关系平等性的意识,使个体认为群体应有等级之分,某些优势群体可以支配其他群体,进而形成较高的社会支配倾向。

研究还发现,社会支配倾向在初中生身上虽然刚刚萌芽,但初中生已受到其性别和所属群体地位的影响,表现出在性别和家庭社会经济地位上的差异。对于初中生来说,他们尚没有独立的经济能力,更谈不上拥有个人的社会经济地位,但家庭的社会经济地位已然成为他们的一种地位标签,这也从侧面反映了家庭对青少年社会支配倾向的影响。

本研究结果对于家庭教育具有一定的启示,在孩子成长的过程中,父母应注重家庭教养方式,关注并满足孩子的心理需要,与孩子建立安全的依恋关系。这将有助于孩子发展内在生活目标,看重自我成长、更关注他人及社会公正,形成平等主义的价值观念。

第一作者艾迪玛现为攀枝花市第三人民医院心理科医生(心理咨询与治疗师),第二作者杨莹现为华东师范大学认知与心理学院讲师,第三作者傅鑫媛现为中央财经大学社会与心理学院讲师。

原文链接:

艾迪玛, 杨莹, 傅鑫媛, 寇彧*. (2016). 亲子依恋对青少年社会支配倾向的影响:相对外在生活目标的中介作用. 青年研究,(5), 57-66.

推文作者:艾迪玛

推文修改:杨莹、傅鑫媛

插图:郭震

编辑:林靓

排版:董艺佳