科研成果 | 被他人排斥的你,会继续帮助别人吗?

科研成果

Coco有话说

日常生活中,人和人之间的连接随时都在发生。这些人际连接有时令人愉悦、充满活力,有时又令人苦恼、垂头丧气。那么,如何更好地理解人际关系、情绪、社会行为之间千丝万缕的联系呢?

为了更好的理解人际连接对个人情绪的影响,先让我们通过两个小情景来模拟一下日常生活中可能出现的现象吧~

情景一

上课前,你早早地出了门,在教室里占到了一个绝佳的位置。然而,之后进入教室的同学和朋友们纷纷与你保持距离,并在离你特别远的位置落座。这让你有些困惑,但并没有放在心上。渐渐地,教室里的空座位越来越少,只剩你的两侧还空着。此时,最后两位同学走进教室,你看到他们皱了皱眉、面露不悦,即便和别的同学挤在一起也不愿坐在你旁边。

此刻,你的情绪是怎样的?

情景二

今天天气很好,你像往常一样出门上班。在熟悉的早餐店,你要了一杯豆浆和两个肉包。你看到隔壁桌正好有自己的两位同事,你热情地跟他们打招呼,却发现他们看了你一眼,没有回应,继续低下头窃窃私语。你感到很奇怪,但不知道为什么。来到公司后,你开始自己的工作。同事给每个人都点了奶茶,唯独没有你的,你询问原因,有一位同事明确地告诉你,他们并不想帮你点奶茶。

此刻,你又产生了怎样的情绪?

在上述两种情境下,我们产生的负面情绪可能与感受到的社会排斥有关。社会排斥(social exclusion)是指个人或群体被排除在充分的社会参与之外,或某些个人、家庭、社群缺乏机会参与一些社会普遍认同的社会活动 ,而被边缘化或隔离的过程。研究认为,社会排斥会引发个体的消极情绪,降低个体对自身的评价。

具体地讲,社会排斥包括社会忽视(social ostracism)和社会拒绝(social rejection)两种表现形式,两者的主要区别在于是否带有“明确的反感表现”。个体受到的排斥有时伴随着来自对方明确的反感表现,这种形式的社会排斥被称为社会拒绝;有时候则没有伴随明确的反感表现,这种形式的社会排斥被称为社会忽视。我们可以通过以下两个简单的例子来区分社会忽视与社会拒绝。

案例一:小明加入了一个羽毛球社团,在一次社团活动中,其他社团成员总是在一起说话和打球,没有人邀请他一起参与,小明自己一个人待在一边,显得格格不入。

案例二:小明参与了社团活动后的聚餐,饭桌上大家有说有笑,小明尝试着向其他社团成员发出对话邀请,却都被拒绝了。对方告诉他,大家不太愿意跟小明交往。

在案例一中,小明虽然被排斥在群体之外,但没有感受到对方表现出明确的反感,只是被“忽视”了,案例中的社会排斥即表现为社会忽视。而在案例二中,小明明确地接收到了对方表示反感的信息,受到了直接“拒绝”,案例中的社会排斥即表现为社会拒绝。

除了给个体带来负面情绪,社会排斥还会影响个体的行为,其中便包括了个体的亲社会行为。亲社会行为是人们在社会交往中表现出的友好积极的、有利于他人的行为,如对他人的帮助和支持。在过去研究中,对于社会排斥与亲社会行为的关系,存在着两种截然不同的观点。第一种观点认为受到社会排斥将减少个体的亲社会行为,当个体感觉到自己被排斥时,内心与他人产生积极友好的社会连接的基本需求被打破,帮助他人的意愿降低。与之相反,第二种观点认为受到社会排斥将增加个体的亲社会行为,当个体感觉到排斥后,与他人产生联结的归属感需求未得到满足,进而试图通过亲社会行为重新融入群体,帮助他人的意愿提高。

那么,上述两种观点是否相互矛盾呢?事实上,先前研究并没有对社会排斥的两种表现形式——社会忽视和社会拒绝展开分类讨论,因而造成了两种观点在表面上的对立。

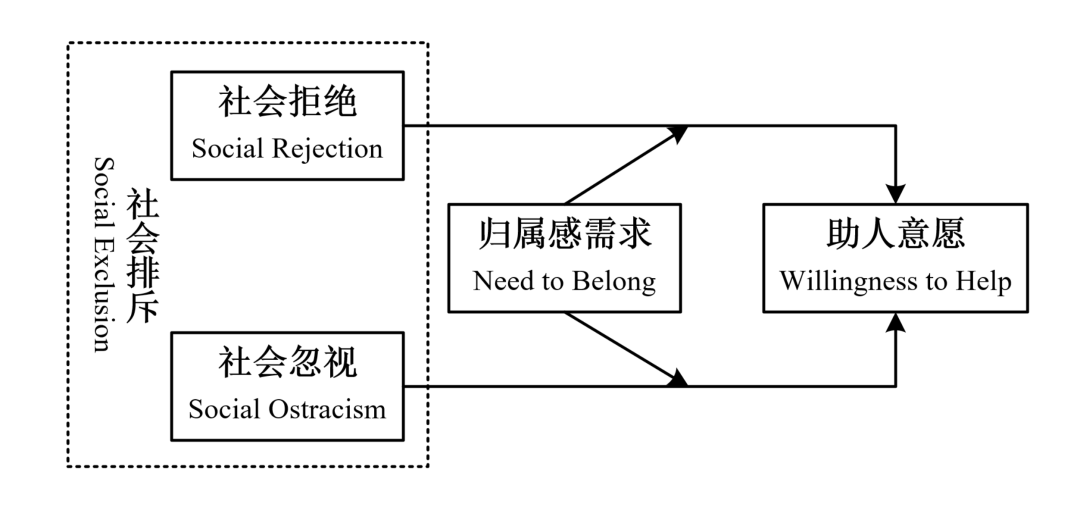

我们认为,遭受社会拒绝与遭受社会忽视的个体在亲社会行为表现上存在差异,且归属感需求对社会排斥与助人意愿之间的关系具有调节作用(图1)

图1 社会排斥与助人意愿的调节模型

通过情境问卷,我们运用社会排斥的回忆范式,对172名城市人口进行了初步测查。结果发现,在亲社会意愿上,受到社会忽视的被调查者与控制组之间没有显著差异;相比之下,遭受社会拒绝的被调查者表现出了更低的助人意愿。

我们推测,受到社会拒绝者认为他人注意到了自己且不予以接纳,于是对群体及群体中他人的信任受到了破坏,且被拒绝者的自尊可能受到伤害 ,最终相应地做出排斥行为或减少亲社会行为。

进一步研究中,我们在实验室环境下,对66名大学生的归属感需求及受到排斥后的助人行为意愿进行了测量。表1、表2的结果证明,归属感需求对社会拒绝与助人意愿之间的调节作用显著,且社会拒绝对于低归属感需求者的亲社会意愿影响更大。低归属感需求水平的个体遭受的被拒绝程度越高,就表现出越低的助人意愿;而高归属需求水平的个体在遭受社会拒绝后,助人意愿不会出现显著变化。也就是说,不在意自己是否合群的人,越被他人排斥就越不愿意帮助别人;而时常关注自己是否合群的人,即使被他人排斥也依然愿意伸出援手。

我们认为,归属需求较高的个体与他人建立联系的需求较高,受到社会拒绝时更可能通过行为来修复或弥补与他人的关系,这种特质促使他们通过亲社会行为来维护关系,缓解了社会拒绝对亲社会意愿的降低作用;而归属需求较低的个体与他人建立联系的需求较低,受到社会拒绝时不太可能因为被排斥而从事弥补行为,因而自然地降低了亲社会意愿。

原文链接:

李沛沛, 黄程, & 寇彧. (2017). 社会排斥与个体助人意愿:归属感需求的调节作用. 中国临床心理学杂志, 25(004), 597-602.

推文作者:李沛沛、李想

插图:彭重昊

编辑:彭重昊

排版:彭重昊

本文由亲社会实验室原创,欢迎转发至朋友圈,如需转载请联系后台,征得作者同意后方可转载