科研成果 | 幸福的童年,是善意人生的底色

Coco有话说

《晏子春秋》中有这样一句话:“橘生淮南则为橘,生于淮北则为枳,叶徒相似,其实味不同,所以然者何?水土异也。”它的核心意思是,同样的种子,因为生长环境不同,所结的果实也会不一样。

实际上,人的成长也与其所处的环境有关。本期推文将与大家一起讨论童年不良的成长环境与青少年亲社会行为的关系。

根据真人真事改编的电影《冲出逆境》,想必很多人都看过。这部电影的主人公安东尼还未出生就丧父,出生后被入狱的亲生母亲遗弃,童年时又被养父母和无血缘的姐姐虐待……如此多的重创让安东尼的性格变得孤僻扭曲,成年后的他不仅个性残暴且没有同情心,还对女性充满仇恨。

童年的不良成长环境是安东尼长大后个性残暴的诱发因素之一。这与生命史理论的观点类似。生命史理论指出,童年早期不同的成长环境会引发人们不同的适应性反应,即所谓的“生命史策略”:童年成长环境恶劣且动荡的人倾向于采取快策略,而童年成长环境优越且稳定的人倾向于采取慢策略。

采取不同策略的人在某些人格特质和行为倾向上会存在差异。例如,慢策略者更关注长远利益,更能延迟满足,因而也更加合作;快策略者则更关注当前利益,因而也更容易出现攻击行为。

此外,有关童年成长环境对后续行为影响的研究发现,童年生活极度贫困的人更可能在青少年晚期和成年后出现酒精与药物依赖,攻击与犯罪行为等。

那么,童年成长于不良环境的人是否也倾向于表现出更少的亲社会行为呢?其中的内在原因又是什么?

依据生命史理论及相关研究结果,我们推测,童年不良环境会通过抑制个体形成诚实-谦逊人格和对他人的信任,进而可能降低他们的亲社会行为。为了验证这一研究假设,我们对2975名青少年进行了一项大规模问卷调查,研究报告于2019年9月在线发表于Personality and Individual Differences。

在这项研究中,我们测量了童年不良环境的三个方面(童年不可预测性、童年社会经济地位和童年亲子关系),以及青少年的诚实-谦逊性、特质信任和亲社会行为。

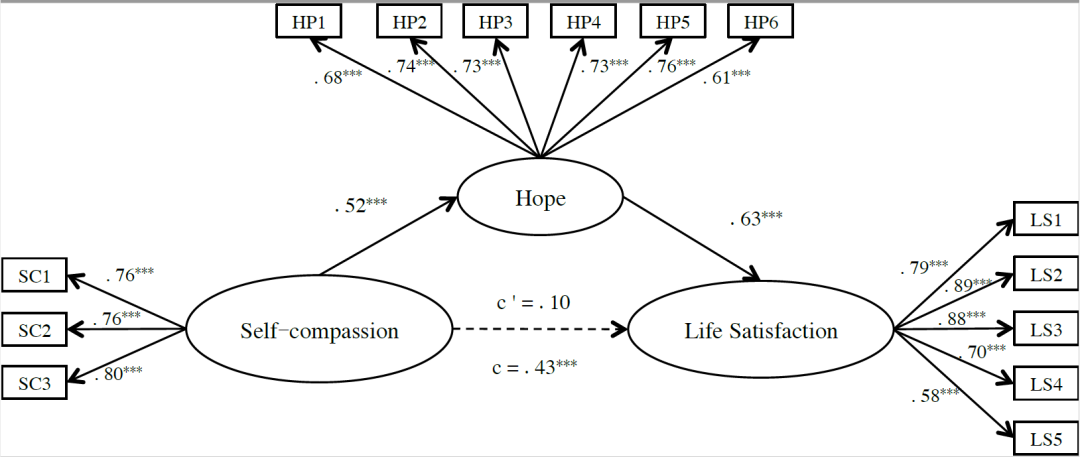

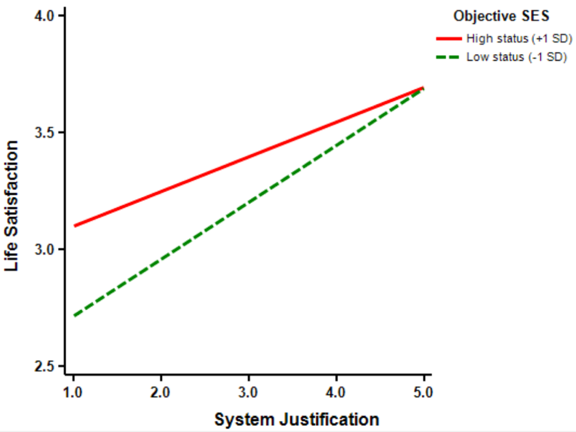

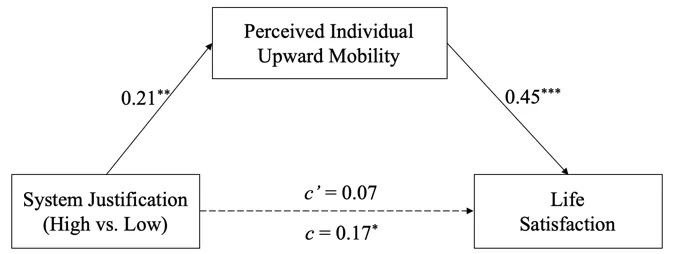

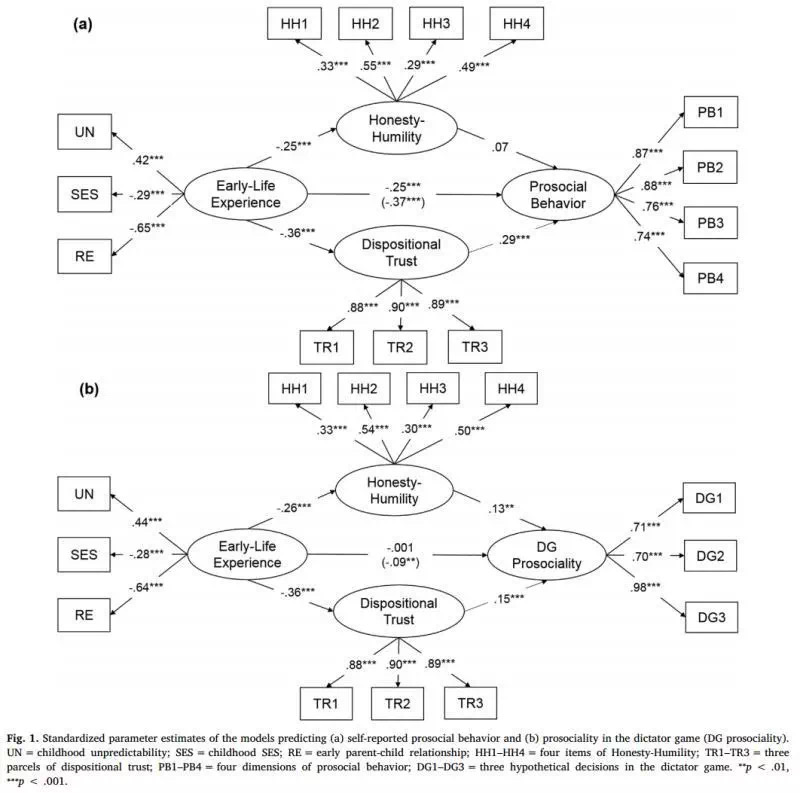

结果发现,童年生活环境越不稳定,亲子关系越疏远,青少年的诚实-谦逊性、特质信任和亲社会行为水平就越低;童年生活越贫困,青少年的特质信任和亲社会行为水平也越低。此外,童年不良环境(童年生活环境不稳定、生活贫困、亲子关系疏远)之所以会抑制亲社会行为,是因为它降低了青少年的诚实-谦逊性和特质信任水平(见图1)。

图1 童年不良环境通过降低诚实-谦逊性和特质信任进而减少青少年的亲社会行为。图1a和图1b中亲社会行为的测量指标分别为自我报告的亲社会行为和独裁者博弈任务中分配给三位同伴的平均资源数量

我们的研究结果启示大家,良好的成长环境是培养儿童青少年的亲社会行为的关键因素之一。换言之,父母为孩子创造安全稳定、资源充足的成长环境,并与之建立温暖亲密的关系更有利于培养孩子的诚实-谦逊人格,提高孩子对他人的信任,从而促进他们成长为乐于助人的好青年。

需要澄清的是,我们的研究仅从群体层面上揭示了童年成长环境与其他变量间的相关关系而非因果关系。因此,我们不能因为某个人早年成长环境恶劣而断定他一定会成为不诚实、不信任他人或亲社会行为更少的人。

另外,尽管童年不良的成长环境可能不利于亲社会品行的养成,但这样的环境也可能会促进其他积极行为。比如,在面临不确定情境时,压力环境下长大的儿童在收集有效的社会信息、识别他人意图以及其他推理任务中表现得更好。

当然,合理有效的心理干预也可以在一定程度上消除童年不良环境可能带来的消极影响,就像开始提到的安东尼一样,最终在心理治疗师和女友的帮助下摆脱儿时阴影,重新找到人生目标。

本研究的第一作者伍俊辉现为北京师范大学心理学部博士后/特聘研究员,第二作者苑明亮现为北京师范大学心理学部在读博士研究生。

原文链接:

Wu, J., Yuan, M., & Kou, Y*. (2020). Disadvantaged early-life experience negatively predicts prosocial behavior: The roles of Honesty-Humility and dispositional trust among Chinese adolescents. Personality and Individual Differences, 152, 109608. https://doi.org/10.1016/j.paid.2019.109608

推文作者:伍俊辉 苑明亮

插图:伍俊辉

编辑:林靓

排版:董艺佳