老一辈婚姻的「甜」和「伤」,值得了解——

作者介绍

心是孤独的猎手

近年来,年轻人的婚姻问题受到广泛关注,年轻人对婚姻产生了更多元的看法,也对离婚、不婚等情况有自己的态度。

(图源网络,侵删)

而根据《中国居家养老服务体系建设与老年人生活质量提升研究》的调查[1],相较于年轻人而言,老年人的婚姻状况更为稳定,有配偶的老年人仍是大多数,离婚率和未婚率很低,老两口共同生活是目前老年人家庭的主要结构。

如果说婚姻是本难念的经,或许我们可以从老年人身上“取取经”?

01

老年人婚姻里的「甜」

根据《中国人口老龄化和老龄事业发展报告》[2],老年人的婚姻状况是指老年人在婚姻方面所处的状况,一般分为未婚、有配偶、离婚、丧偶四类。

老年人的婚姻处于何种状态对于其健康水平、经济收入、照料方式、生活方式、社会支持等多方面都有很大影响。处于不同婚姻状况下的老年人,他们的需求和面临的问题往往也不同。

好的婚姻可以帮助夫妻共同应对诸如健康、经济等问题带来的生活压力,高质量的亲密关系能够让我们更加健康和幸福。婚姻关系对老年人的重要意义主要体现在以下几个方面[3]:

(图源网络,侵删)

第一,健康的婚姻关系能够提供情感方面的支持。

配偶的情感支持包括互相倾听、尊重、理解等要素,健康的婚姻关系不仅有助于我们更有效地了解伴侣的内心,还能帮助我们解决感情中的问题,让我们和伴侣更长久地走下去。

工作中遇到不开心,伴侣可以陪伴你、开解你,并且帮助你放松心情,即使在不同的专业领域,来自伴侣的关心和情感支持,那些工作中的困难和不开心,似乎也没有那么难以应对和解决。

第二,良好的婚姻关系能够带来充足的安全感和完备的生活支持。

在良好的婚姻关系中,夫妻中的一方遭遇困难时,另一方会给予全方位的关怀和支持。

比如当一方的身体健康状况出现严重问题时,另一方不仅可以提供生活上的照料,还可以给予伴侣精神上的支持,通过鼓励安慰让对方感受到“不管生老病死,我始终在你身边”的安全感。

第三,良好的婚姻关系对健康具有保护作用。

良好的婚姻关系对健康的保护作用体现在夫妻双方对彼此行为和生活方式的纠正和正确引导上。

比如在许多中国老年夫妻之间,妻子对健康的意义和价值会更加重视,她们便会更多地激励和监督丈夫保持有益的健康行为:减少或者停止吸烟酗酒、保持正常的作息规律、坚持锻炼身体等。

劝诫老年人改正坏习惯时,老伴一句贴心的话可能就会起到意外的积极作用。比如妻子会说:“哎呀咱都多大岁数了,以后可不能吃这么咸的饭了,要注意身体健康,咱俩一起少生病。”

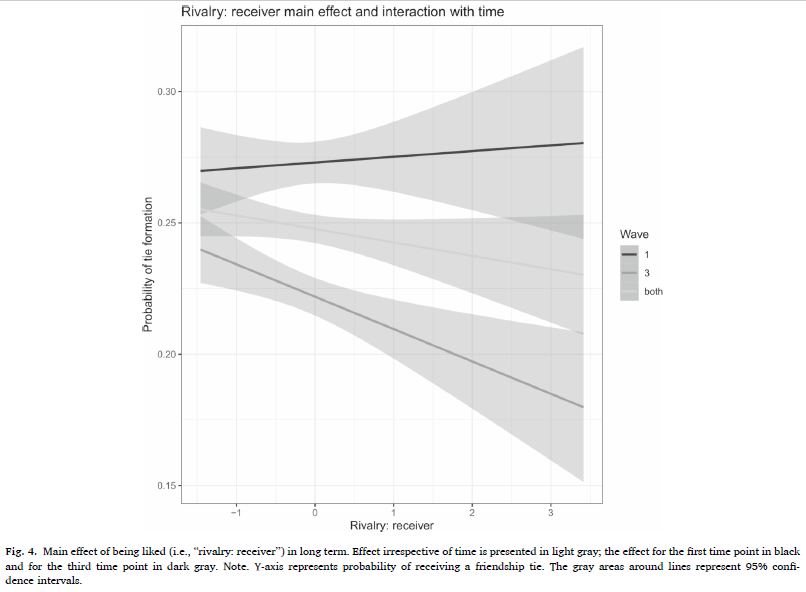

一项2018年的调查追踪了6272位老年人,通过分析老年人的日常活动能力、抑郁情绪和婚姻满意度的现状与相互关系,展示了婚姻对于老年人健康的积极作用。

结果显示,在日常活动能力、抑郁情绪和婚姻满意度上,男性老年人优于女性老年人,城市老年人优于农村老年人。婚姻满意度在男性老年人日常活动能力与抑郁情绪间存在调节作用,男性老年人婚姻满意度越高,日常活动能力对抑郁情绪的影响越小[4]。

郑州市58岁自驾阿姨苏敏出走,决定“后半生为自己而活”

(图源网络,侵删)

02

老年人婚姻里的「伤」

丧偶让人心碎。

根据国家卫生健康委的介绍,截至2021年底,全国60岁及以上老年人口达2.67亿,占总人口的18.9%。

2035年左右,60岁及以上老年人口将突破4亿,在总人口中的占比将超过30%,进入重度老龄化阶段。也就是说,随着老龄化的加速和老年人口的增多,丧偶老人的数量也将增多。

与中青年人口的婚姻特点相比,丧偶是老年群体最为突出的婚姻特点。世界上老年人丧偶是非常普遍的,随着高龄化趋势的发展,老年人丧偶率在不断提高,特别是女性老年人的丧偶率上升得更快。

《一个人最后的旅程》一书中介绍了女性面对丧偶的现实情况[5]:在经历丧偶和离婚后,女性没有再婚的可能性比较大,甚至75岁以上长寿女性的丧偶率超过了配偶拥有率。

尤其是独居丧偶老年人的现状亟需关注,丧偶使老年人失去了支持的最主要来源——配偶,引起了社会支持网络的改变,子女等家庭成员此时成为最重要的支持来源。

但是,独居丧偶的老年人不仅缺少配偶的支持,也缺少来自家人的关怀和必要的生活照顾,使他们感到缺乏情感支持及寄托,相比与家人同住的丧偶老年人,独居丧偶老年人的情感支持少,更容易产生抑郁情绪[6]。

为什么丧偶对老年人生活影响这么深远?

《生命历程事件与中老年健康》一书对此做了解释[7]:一方面,随着年龄增长,老年人的社会网络关系不断收缩,婚姻关系在老年人的社会关系网络中变得愈发重要。

一旦发生丧偶,便会让老人失去了这份依靠和陪伴,失去了可倾诉的对象,从而容易陷入孤独、抑郁的精神状态。

北京菖蒲河公园著名的“老年相亲角”,每周二周六,很多中老年男女都会聚集在这里

(图源网络,侵删)

另一方面,子女都有自己的生活,对老人的关心和关爱有所缺失。再加上大部分社区建设落后、社区职能发挥不足,社区公共基础设施的不健全以及社区文化氛围的缺失,都会使丧偶老人的精神文化生活更单调,内心更空虚。

总而言之,年龄越大,丧偶对个体健康产生的负面影响越大。

03

写在最后

霍妮在《婚姻心理学》对于美好婚姻的期许[8]:「美好的婚姻就是相互滋养」。

婚约是应该遵守的承诺,是公开了的海誓山盟,是遇到任何艰难险阻也要履行的誓言,是一个人对另一个人全身心的奉献。

同时,关于怎么拥有美好婚姻,霍妮也有她的回答。女人经常这样问:“为什么他不像我爱他那样爱我?”男人经常这样想:“为什么她总是轻易地蔑视我、不顾及我的感受?”

那么,怎样改变这一切呢?那就是理解和尊重。只有认可对方,站在对方的角度去爱、去理解,这样的感情可以称之为爱。

如果夫妻之间存在着这样的爱,无论周围人说出什么猜疑的话,他们都能做到真正的理解,完全相信自己的配偶。

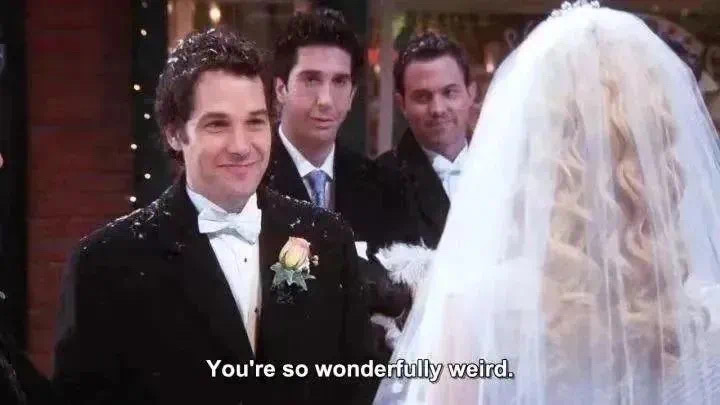

《Friends》中MIke如此理解Pheobe的奇奇怪怪

(图源网络,侵删)

诗篇《长命女·春日宴》的内容:一愿郎君千岁,二愿妾身常健,三愿如同梁上燕,岁岁长相见。

幸福的婚姻总是相似的,借鉴老年人幸福婚姻的经验,如何经营好自己的婚姻是身处其中的夫妻可以思考的问题。

愿你既有青梅竹马的心动,也有白头偕老的相守。

学堂君

执子之手,与子偕老,是我们文化中流传千年的幸福和浪漫。虽然随着社会形态的演变,现在年轻人中不婚和离婚的比例有所增加,但学堂君觉得,大家对爱的期盼仍是同样的,只是在通往幸福的道路上,有些人走了不需要婚姻的那条路,有些人从不幸福婚姻那边绕了一下路,而殊途同归,大家最终都期待“愿得一人心,白首不分离”。

本文转载自京师心理大学堂,欢迎转发至朋友圈,如需转载请联系京师心理大学堂后台,征得作者同意后方可转载

参考文献

[1] 孙兆阳,戈艳霞.中国居家养老服务体系建设与老年人生活质量提升研究[M]. 北京: 中国社会科学出版社, 2022.

[2] 姜向群, 杜鹏.中国人口老龄化和老龄事业发展报告[M]. 北京: 中国人民大学出版社, 2013.

[3] 彭华茂,王大华. 你好,我的白发人生:长寿时代的心理与生活[M].北京: 机械工业出版社, 2022.

[4] 邓远平,蒋柯.老年人日常活动能力与抑郁情绪:婚姻满意度调节作用的性别差异[J].中国临床心理学杂志,2020,28(6):1293-1296.DOI:10.16128/j.cnki.1005-3611.2020.06.044.

[5] 上野千鹤子,任佳韫、魏金美译. 一个人最后的旅程[M].杭州: 浙江大学出版社, 2021.

[6] 金雅茹,司华新,乔晓霞,田晓宇,刘娜,董莉娟,刘欣艺,王翠丽.居住方式对丧偶老年女性社会支持与抑郁关系的调节作用[J].中国老年学杂志,2018,38(22):5557-5560.

[7] 李晓敏、姜全保. 生命历程事件与中老年健康[M]. 北京: 社会科学文献出版社, 2020.

[8] 卡伦·霍妮, 徐淑贞译. 婚姻心理学: 婚姻是最好的修行[M]. 北京: 中国华侨出版社, 2013.

撰 稿:心是孤独的猎手

编 辑:崔 琪

美 编:何文宣