世上真的有我的Mr./Mrs.right吗?

来源 | 婚姻家庭研究与咨询中心

作者 | 王瑞冰

“上天既然安排他能拔出我的紫青宝剑,他一定是个不平凡的人,错不了!我知道有一天他会在一个万众瞩目的情况下出现,身披金甲圣衣,脚踏七色的云彩来娶我!”

柏拉图的《会饮篇》中有这么一个神话故事:人类本来是球形的,长有四只手四条腿两张脸,但是宙斯忌惮人类的力量,于是一刀把人类劈成了两半。从此以后,我们穷极一生都在寻找自己的另一半。

这个故事让我们不由得对自己的那个Mr./ Mrs.right充满了憧憬。你相信茫茫人海中存在那个唯一的另一半吗?你认为怎样才能获得理想的爱情,是等待那个契合自己的“对的人”,还是日久生情、互相塑造?

恋爱关系的内隐理论把对待爱情的两种观念划分为“宿命型”和“成长型”。根据智力的内隐理论,有的人认为智商是生来就注定、固定不变的,有的人认为通过努力是可以改变智商的。而恋爱关系中的宿命型者认为,一段关系、一个人是否适合自己是命中注定的;成长型者则认为良好的恋爱关系是需要两人不断磨合才形成的。

宿命型者和成长型者具体有哪些不同?这种信念是否会影响自己的恋爱关系质量?我们可以听听心理学家们怎么说——

恋爱前

宿命型者大多对自己理想的另一半有比较清晰的要求(比如“我希望他有长长的睫毛,身高一米九左右,和我一样爱听陈奕迅……”),他们注重第一印象,相信一见钟情,可能会花比较长的时间寻找伴侣。

成长型者可能对伴侣也有一些比较基础的要求(比如“人品好”),但是他们更看重今后一起生活的互相磨合而非对方的“初始属性”。他们相信日久生情,感情可以培养。

尽管二者的恋爱观不同,但无论是持有宿命论还是持有成长论的人,都会积极寻找约会的机会(Heather, 2008)。

恋爱中

先前有研究表明,那些相信智商是命中注定、不可改变的人,对自己不能在考试中取得好成绩的“早期迹象”(如作业完成情况不佳)非常敏感,因此倾向于轻易放弃(Dweck, Chiu, & Hong, 1995) 。类似的,宿命型的人在与伴侣相处的前期,也很容易察觉预示着这段关系走不到尽头的“蛛丝马迹”(如自己和对方的某一生活习惯不合),从而选择放弃。而成长型者对一段恋爱关系的潜力普遍持有乐观评价(Knee & Petty, 2013)。

再恩爱的情侣之间也难免会有矛盾和争执,而宿命型者和成长型者对冲突的态度也不相同。宿命型者在消极事件中并不费心于维护这段关系,面对矛盾常常选择否认问题的存在、回避或直接放弃,在冲突中频繁向对方让步,认为关系中的问题会自行解决。这可能是因为对于宿命型者来说,如果感知到对方不是自己的理想型会大大降低关系满意度。为了维持满意度他们会倾向于忽略问题或者通过让步快速缓和矛盾(Franiuk, Cohen, & Pomerantz, 2002)。

而成长型者则看重对关系的维护,越坚定于成长信念的人,越可能主动从讨论中发现分歧,努力解决问题并不断成长,甚至帮助伴侣将潜在的关系破坏性事件转化为确认关系的机会(Knee & Petty, 2013)。

如果你要和持有宿命论观念的伴侣讨论冲突问题,你可能要小心了——Knee等人(2001)在研究中邀请夫妻讨论双方看待这段关系的差异,并在讨论前后评估其情绪,发现成长型者的积极情绪提高了,而宿命型者却增加了敌意情绪。对于一个宿命型者来说,能否与伴侣在诸多事务中保持一致看法是决定关系好坏的重要因素,而成长型者并不很看重这一点,因为他们相信差异能够趋向一致或被解决(Knee & Petty, 2013)。

总的来说,宿命型者的恋爱关系寿命比成长型者略短,但满意度更高(Franiuk, Cohen, & Pomerantz, 2002)。对于宿命型者来说,一段恋爱关系之初的满意度和感知到的亲密度能够预测这段关系的寿命——满意度越高或亲密程度越高,则这段关系维持的寿命越久。

而满意度又受对伴侣的感知的影响:对于那些认为自己的伴侣是灵魂伴侣的人,越“宿命”满意度越高;对于那些认为自己的伴侣不是灵魂伴侣的人,越“宿命”满意度越低,成长型者的满意度是最高的(也有可能认为自己的伴侣是灵魂伴侣并对自己的恋爱关系感到满意导致人们持有宿命论,因为这符合他们的现状)。

分手后

宿命论的人在结束恋爱关系时倾向于承担更多的责任,女性尤为如此。分手之后,强烈持有宿命论的人也更倾向于不保持朋友关系(同样的,女性的这种倾向更加突出)。此外分手后,成长型者可能更不会认为这段关系从一开始就是错的(Knee, 1998)。

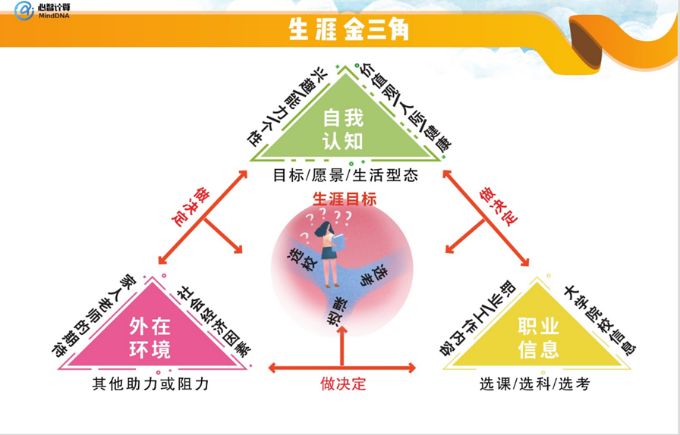

不是宿命型,就是成长型?

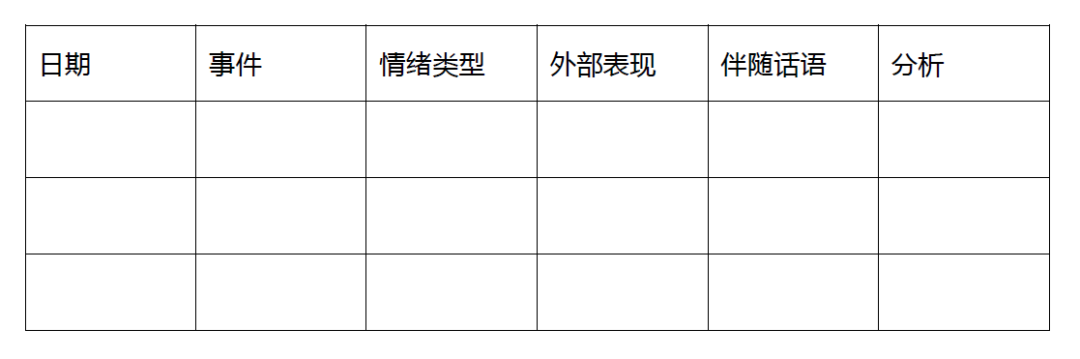

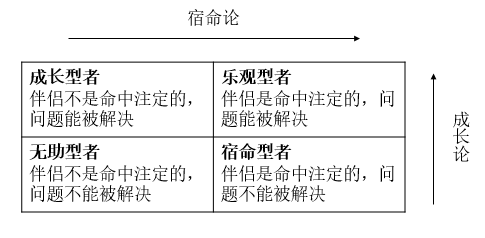

尽管人们通常认为宿命论和成长论的态度似水火般难以相容,但已有很多研究发现这两种信念并不是对立的,而是一个二维结构(Knee et al, 2001; Knee, Patrick,& Lonsbary, 2003; Franiuk, Cohen, & Pomerantz, 2002)。并且一个人所持有的宿命论和成长论不应该是简单的“有或无”,而是有程度上的区别。根据一个人在宿命论和成长论两个维度上的分数,可以大致分为以下四种人:

除了前面讨论的宿命型者和成长型者,还有既不赞成宿命论也不同意成长论的无助型者——可能是最不相信爱情的一类人。而同时持有宿命论和成长论的乐观型者则会认为,“命运安排我们相遇,而这段感情能否成功取决于我们共同的努力。”

什么样的爱情观“最好”?

尽管以上的研究似乎大多偏向认为成长型比宿命型“更好”,然而具体哪种认知对恋爱关系有益取决于具体情况。

宿命论可能妨碍关系的发展,但另一方面,也有研究发现宿命型恋爱关系好的一面。例如宿命型恋爱常常预示着更高的满意度、更强烈的爱和更多的承诺(Murray & Holmes, 1997; Sprecher & Metts, 1999) 。Murray, Holmes和Griffin (1996)发现对伴侣怀有“积极幻想”的人会“情人眼里出西施”,对于伴侣的评价比伴侣对自己的评价更高,从而获得更高的满意度。如果宿命型者在关系之初的满意度较高且持续如此,那么宿命论的信念会使这段关系有一种独特的感觉。

成长论者倾向于解决问题、迎接挑战以使关系健康发展 (Knee, 1998),但成长型的信念在一段不合适的关系中也可能是不利的,因为其可能让人们认为所有问题都会过去,而低估那些无法解决的问题的严重性。

什么样的人在爱情里最幸福?笔者认为,可能是那些乐观型者。我们需要对伴侣抱有一些幻想,最好将想象化为具体的要求,但要求也不能太高。我们要相信共同努力、相互体谅能解决大部分分歧,也要珍惜眼前这个“命中注定之人”。

最后,如果还有人难以确认自己的恋爱观,可以参考下面的恋爱内隐理论量表(Knee, Patrick, & Lonsbary, 2003)。量表为七点计分,每道题根据自己的认同程度打分,从1(完全不认同)到7(完全认同),计算出每个维度所有题目的总分进行比较。

宿命维度:

1、那些潜在的恋爱对象要么是和我匹配的,要么不是。

2、一段成功的恋爱关系关键在于一开始就找到那个合适的人。

3、潜在的恋爱对象要么是命中注定和我在一起的,要么不是。

4、如果一段恋爱关系一开始不是很好,那么它不可避免会失败。

5、如果一段恋爱关系不是我命中注定的爱情,我很快就能发现这件事。

6、恋爱关系能否成功在一开始就注定了。

7、要想一段关系持久,它必须一开始就看上去是正确的。

8、一段没有完美开始的恋爱关系永远不会成功。

9、在一段恋爱关系开始时遇到困难是这段关系失败的明确信号。

10、没有成功的恋爱关系不应该存在。

11、一段恋爱关系之初出现困难表示这对情侣并不相配。成长维度:

1、一段理想的恋爱关系是随着时间不断发展完善的。

2、一段成功的恋爱关系是通过努力坚持和解决矛盾而发展改善的。

3、一段成功的恋爱关系关键在于在与伴侣一起解决矛盾中不断学习。

4、恋爱中的挑战和障碍能使爱更加强大。

5、恋爱中的问题能使伴侣之间更亲近。

6、恋爱失败常常是因为人们不够努力。

7、只要付出足够的努力,几乎所有恋爱关系都会成功。

8、培养一段良好的恋爱关系要付出大量时间和努力。

9、如果没有发生时不时的矛盾,恋爱关系无法改善。

10、争论常常能改善一段关系。

11、成功的恋爱关系需要定时维护。

“我的意中人是个盖世英雄,有一天他会踩着七色云彩来娶我,我只猜中了前头,可是我猜不着这结局。”

参考文献:

Babarskiene, J., & Gaiduk, J. (2017). Implicit theories of marital relationships: a grounded theory of socialization influences. Marriage & Family Review.Dweck,C.S., Chiu,C., & Hong,Y. (1995). Implicit theories and their role in judgments and reactions: a word from two perspectives. Psychological Inquiry, 6(4), 267-285.

Finkel, E. J., Burnette, J. L., & Scissors, L. E. (2007). Vengefully ever after: destiny beliefs, state attachment anxiety, and forgiveness. Journal of Personality & Social Psychology, 92(5), 871-86.

Franiuk, R., Cohen, D., & Pomerantz, E. M. (2002). Implicit theories of relationships: implications for relationship satisfaction and longevity. Personal Relationships, 9(4), 345-367.

Heather,S. (2008). Implicit theories of relationships : prediction of dating strategies and relationship initiation.Honors Theses. 487.

Knee, C. R. (1998). Implicit theories of relationships: assessment and prediction of romantic relationship initiation, coping, and longevity. Journal of Personality & Social Psychology, 74(2), 360-370.

Knee, C. R., Nanayakkara, A., Vietor, N. A., Neighbors, C., & Patrick, H. (2001). Implicit theories of relationships: who cares if romantic partners are less than ideal? Personality & Social Psychology Bulletin, 27(7), 808-819.

Knee, C. R., Patrick, H., & Lonsbary, C. (2003). Implicit theories of relationships: orientations toward evaluation and cultivation. Personality & Social Psychology Review An Official Journal of the Society for Personality & Social Psychology Inc, 7(1), 41.

Knee, C. R., & Petty, K. N. (2013). Implicit theories of relationships: Destiny and growth beliefs. In J. A. Simpson & L. Campbell (Eds.), Oxford library of psychology. The Oxford handbook of close relationships (pp. 183-198). New York, NY, US: Oxford University Press.

Murray, S. L., & Holmes, J. G. (1997). A leap of faith? positive illusions in romantic relationships. Personality & Social Psychology Bulletin, 23(6), 586-604.

Murray, S. L., Holmes, J. G., & Griffin, D. W. (1996). The self-fulfilling nature of positive illusions in romantic relationships: love is not blind, but prescient. Journal of Personality & Social Psychology, 71(6), 1155.

Sprecher, S., & Metts, S. (1999). Romantic beliefs: their influence on relationships and patterns of change over time. Journal of Social & Personal Relationships, 16(6), 834-851.

地 址:北京市海淀区学院南路12号北京师范大学南院京师科技大厦A座510

网 址:http://www.jiayinxinli.com

联系电话:(010)62279199

微信公众号:家姻心理平台

邮 箱:service@jiayinxinli.com