杜江&霍思燕的育儿宝典 | 爱是最好的教育

本期作者:刘浈

北京师范大学心理学部研究生

中国婚姻家庭研究小组成员

资深吃货 日常聊天约饭最佳伙伴

《爸爸去哪儿》播出之后,嗯哼大火,很多人都称希望有一个像嗯哼这样机灵古怪又暖心的孩子,更有网友直呼:“求杜江霍思燕出一部育儿宝典!”

其实,杜霍夫妻教育嗯哼的方式很简单,但却是被很多中国夫妻所忽略的——那就是良好的夫妻关系。

夫妻之间的爱是孩子最好的教育。

而当下,大多数中国夫妻在家庭中更加看重亲子关系,关注孩子的成长。对于夫妻关系,大家总习惯性地认为其不重要,不需要去关注和改善。实际上,在家庭中,夫妻关系的重要性甚至超过了亲子关系。

大量研究表明,夫妻关系同父母的养育行为高度相关:夫妻关系好,两人在婚姻中相互支持,就会展现出接纳和支持性的养育行为,更能察觉到孩子的需求(Erel & Burman, 1995)。这样温暖支持的养育行为能够使孩子更加健康地成长,更好地适应社会,鲜有心理或行为问题(Schoppe-Sullivan, Schermerhorn, & Cummings, 2010; 梁宗保,马林阁,张光珍,邓慧华,2016)。如果夫妻关系不好,这种夫妻间的消极状态会通过父母的教养行为传递给孩子,使孩子更有可能会在行为、情绪和社会适应方面出现问题(Frosch & Mangelsdorf, 2001; 梁宗宝 等,2016),并且孩子同父母的关系也会受到损害(Owen & Cox, 1997)。

为什么夫妻关系如此重要呢?

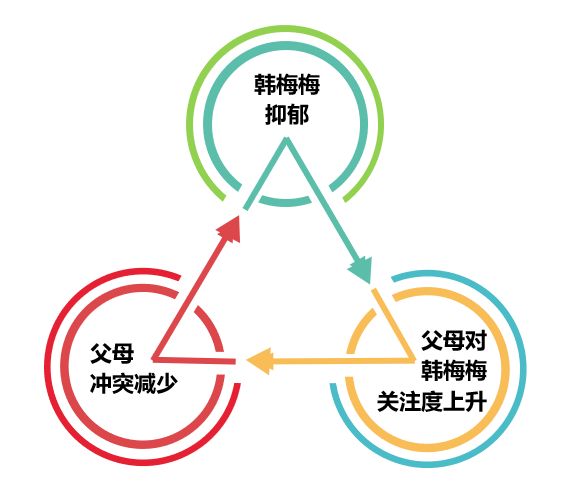

在婚姻研究领域中有一种溢出假说。它认为融洽的夫妻关系能够将夫妻间积极的情感或行为迁移到亲子关系中,促使父母敏感地察觉到孩子的需求并给予理性引导,更多地对孩子表现出接纳、鼓励和支持的行为(梁宗宝 等,2016)。也就是说,夫妻间的爱会“溢出”并传递给孩子,让孩子成长在一个充满爱的环境中。试问,这样的孩子怎么能不幸福,怎么能不可爱?

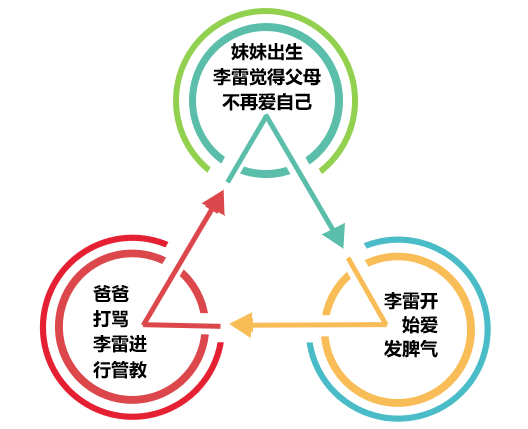

而如果父母关系不好,时有矛盾或长时间处于冷战状态,父母之间这种消极的情绪状态(愤怒、伤心等),会造成父母在面对孩子的情境中表现出不积极的行为(Easterbrooks & Emde,1988; Erel & Burman,1995; Krishnakumar & Buehler,2000),如更加严厉地管教孩子、对孩子发脾气、对孩子漠不关心等。

回想节目中我们所看到的霍思燕和杜江对嗯哼的教育正是一种温暖、支持、接纳、鼓励并存的教育。夫妻俩在对待嗯哼的教育中相互支持和相互补充,让嗯哼成长为一个懂事、暖心的小男孩,亲子关系融洽,而这一切的基础都是杜江、霍思燕之间羡煞旁人的夫妻关系。甚至有网友评价杜霍夫妻的婚姻关系是完美诠释了“爸妈是真爱,孩子是意外”。

因此,想要给孩子最好的教育,首先要从夫妻关系抓起,不要以孩子为借口而忽略自己的夫妻关系。要知道,正是为了孩子,你才更加需要关注自己同爱人的感情。生活中很少见到夫妻关系融洽而亲子关系紧张的家庭——父母之间的爱是一家人的幸福。

此外,父母的亲密关系会通过代际传递影响孩子的亲密关系。研究者认为父母的婚姻关系是孩子最常观察到的亲密关系,会对孩子早期亲密关系价值观的形成产生影响(Fazio, 2007)。孩子会在日常生活中观察父母的亲密关系行为,以此为基础对亲密关系进行归纳、总结,形成自己关于亲密关系的价值观(Dennison & Koerner, 2006)。前段时间受到大家热议的“朱雨辰母亲”,其在婚姻关系中将自己放的过低,这种不平等的婚姻关系对朱雨辰和其姐姐都有着很大影响,朱雨辰姐姐因为母亲而恐惧婚姻,迟迟未结婚。由此可见,父母的婚姻关系会很大地影响到孩子日后亲密关系的建立。

参考文献:

Erel O, & Burman B. (1995). Interrelatedness of marital relations and parent-child relations: a meta-analytic review. Psychological Bulletin,118(1), 108-32.Frosch CA, & Mangelsdorf SC. (2001). Marital behavior, parenting behavior, and multiple reports of preschoolers' behavior problems: mediation or moderation?. Developmental Psychology, 37(4), 502-19.

Owen, M. T., & Cox, M. J. (1997). Marital conflict and the development of infant–parent attachment relationships. Journal of Family Psychology,11(2), 152-164.

Schoppe-Sullivan, S. J., Schermerhorn, A. C., & Cummings, E. M. (2010). Marital conflict and children’s adjustment: evaluation of the parenting process model. Journal of Marriage & Family, 69(5), 1118-1134.

Dennison, R. P., & Koerner, S. S. (2006). Post-divorce interparental conflict and adolescents' attitudes about marriage: The influence of maternal disclosures and adolescent gender. Journal of Divorce & Remarriage, 45(1-2), 31-49.

Fazio RH. (2007). Attitudes as object-evaluations association of varying strength. Soc Cognit, 25(5), 603-637.

Easterbrooks, M. A., & Emde, R. N. (1988). Marital and parent-child relationships: The role of affect in the family system. Relationships within families: Mutual influences, 83-103.

Erel, O., & Burman, B. (1995). Interrelatedness of marital relations and parent-child relations: a meta-analytic review. Psychological Bulletin,118(1), 108-32.

Krishnakumar, A., & Buehler, C. (2000). Interparental conflict and parenting behaviors: a meta-analytic review. Family Relations, 49(1), 25-44.

梁宗保, 马林阁, 张光珍, & 邓慧华. (2016). 父母婚姻关系质量与学前儿童社会适应:父母养育行为的中介作用. 中国临床心理学杂志, 24(3), 499-503.