高考志愿指导 | 关于红牌专业,你应该知道的事

原创 编辑组 心智生涯

电影里的毕业季,往往是这样的——

鲜花,拥抱,终于挣脱学校束缚,

以及风光无限的未来。

但生活中的毕业生,写简历、投简历、招聘面试……每天忙得不可开交才是实际情况。也正是在这个时候,很多人才初次了解自己的专业究竟能去往何方。

看完各大公司的岗位专业要求,许多小伙伴如鱼得水,各行各业都招聘他所学的专业,“原来我的专业这么牛X!”

你知道吗?这些是绿牌专业毕业生的快乐。

什么是绿牌专业呢?

绿牌专业,就是薪资、就业率持续走高,

且失业量较低的综合考虑的专业,

为需求增长型专业。

心智生涯一直都有关于绿牌专业、新兴行业的介绍哦。关注心智生涯,新鲜的生涯信息,专业的生涯解读带回家!

但是,也有人发现,怀揣一腔热血选报的专业,到头来却 “一岗难求”。

处处碰壁时,开始怀疑人生,“我的专业真的这么难找工作吗?”

《港囧》这部电影大家想必不会陌生,影片开头那个意气风发在台上高谈阔论艺术见解的徐来,有一颗艺术的心,曾经的梦想是成为一名画家,可在毕业后他却被现实打败,早已沦为理想的炮灰,在女友家的内衣公司当高级设计师。

就这么一个心不甘情不愿的工作,还是“走后门”得来的。

因而,为了避免这种尴尬的境地,“生涯规划”便需要趁早,及时搜寻“生涯信息”更加少不了。比如,你知道什么专业已经被列为红牌专业,需要谨慎报考吗?

新闻媒体、网络平台以及电视广播,各大高薪专业排行、热门专业top榜单、抢手方向比比皆是。但是市场始终在变化和发展,昨日的热门,就有可能成为今日的红牌。

什么是红牌专业?

红牌专业主要指失业量较大,

就业率持续走低,

且薪资较低的高失业风险型专业。

简单而言,就是没什么市场需求,不好找工作的专业。

来看一看近五年我国的红牌本科专业都有哪些!

怎么样?你喜欢的专业,中枪了吗?

红牌专业出现的原因大同小异——

与市场需求脱节,或是供大于求。

那么我们在这里,

就借助两个“红牌专业”的介绍,

为大家讲讲,

红牌专业,难在哪儿?

历史学

历史学专业可谓是长期冷门专业,写出这俩字就知道是老话题了。民间说法是该专业主要的出路是当历史老师,少部分可以读研、读博成为历史研究者。而这些出路一望便知,时间投入长,市场需求少,就业门槛高——太难了。

1历史学简介

历史学,学习历史科学的基本理论和基本知识、中国历史和世界历史发展的基本史实及史学研究的基本训练。培养具有一定的马克思主义基本理论素养和系统的专业基本知识,有进一步培养潜能的史学专门人才,以及能在国家机关、文教事业、新闻出版、文博档案及各类事业单位从事实际工作的应用型、复合型高级专门人才。

2历史学就业前景

主要就业方向一般集中在国家机关、文教事业、新闻出版、考古、文物等政府机关单位。

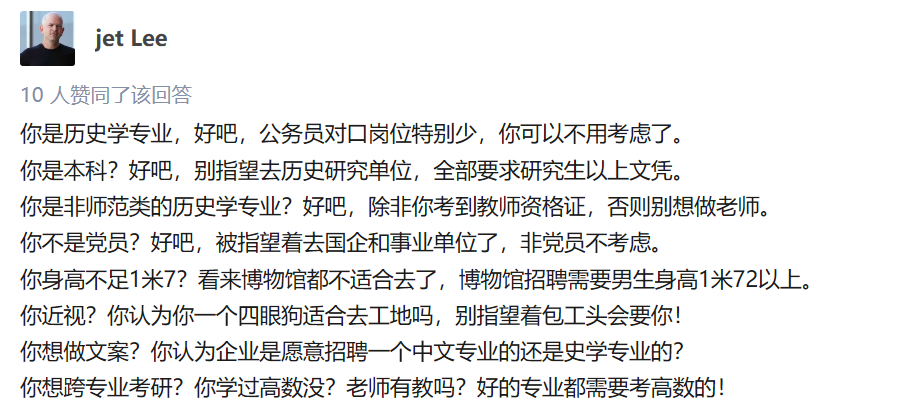

3历史学就业主要困难

- 学历要求高

- 对口岗位受限,高薪绝缘体

- 跨专业难度大,本科教学不涉及数学

在仔细掰扯这些困难之前,先来看一段历史学专业同学的辛酸史——

▲ 见者落泪,闻者叹息

困难一:学历要求高

因为历史学专业属于基础性长线学科,历史学专业学的广而不精,在这个追求实用的年代,它的实用性偏偏不强。社会需求以教学单位为主。且由于近年多数高校盲目扩招,毕业生数量急剧增多,使得本就趋于饱和的就业市场始终处于供大于求的不良局面,竞争激烈。

除了毕业生相互间竞争激烈之外,用人单位对学历的要求也越来越高。多数大中城市的高等教学科研单位均要求毕业生具有硕士、博士学位。而大中城市的中等教学单位,待遇较好者均要求毕业生具有硕士以上学位,部分重点中学甚至要求是博士毕业生。

不过,高学历和好的教育背景,仅仅是块敲门砖,有高学历不代表一定能找到好工作。

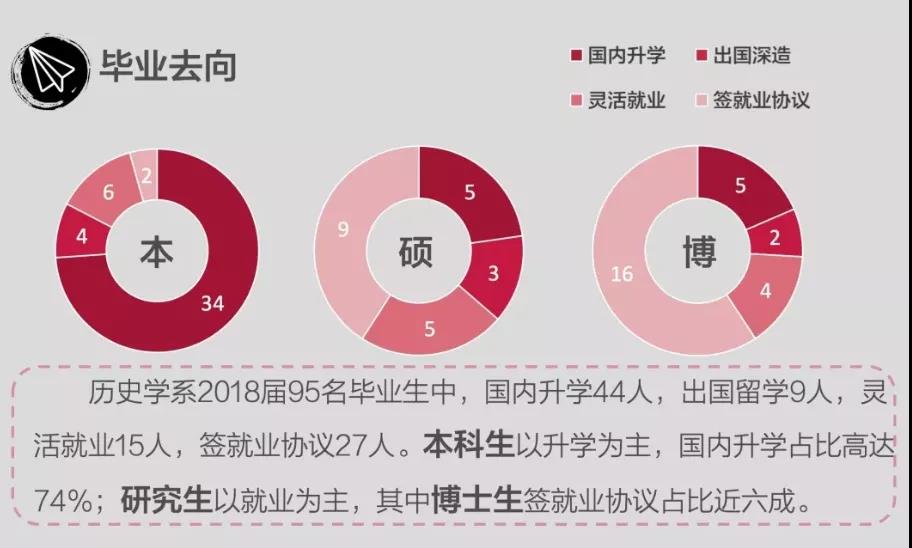

我们来瞅一眼2018年北京大学历史学专业毕业生去向统计和就业职位统计。

也就是说,95名毕业生中,本硕博三阶段,仅有27人签署了就业协议,占比28.4%。从图中不难看出,本科生基本以升学为主要去向,哪怕这是北大的历史学专业,也还是需要更高层次的学历背景才可以。

困难二:岗位少,薪酬低

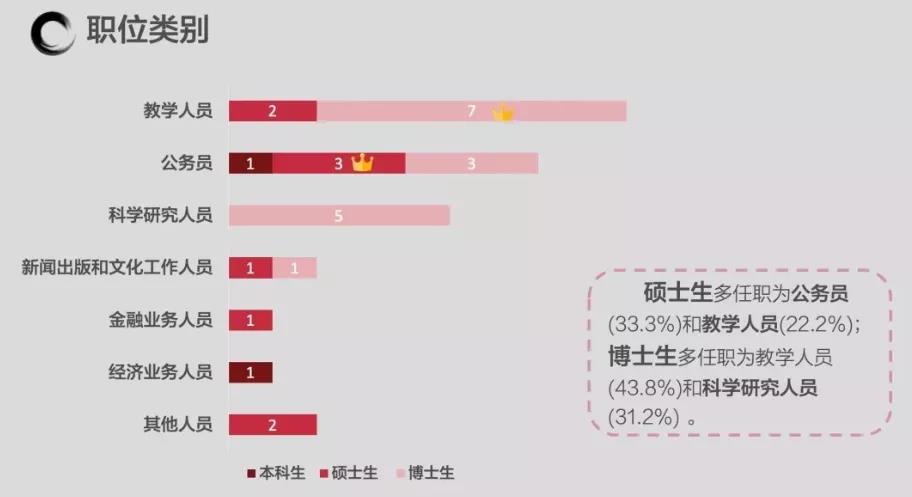

从北京大学毕业生去向的图中不难发现,历史学专业的从事工作主要集中为教学人员、公务员以及科研人员。毕业生的专业对口是用人单位考虑的重要因素之一。社会上与历史学专业对口的职业较少,专业需求量不大,由于就业市场长期处于供过于求的形势,用人单位选择余地极大,除了要求毕业生拥有良好的名校教育背景和高学历之外,对专业对口程度要求亦十分严格。

历史学就业困难是结构性的,可预见的未来也没办法改变——历史学并非伴随着现代工业社会应运而生的学科,所以在现代工业社会的就业市场中,没办法有一个专门对应的领域,这就是我们俗话说的“专业不对口”。

虽然历史学专业学生可以从事有一定专业技能要求,但是对专业技能要求比较宽泛的工作,比如编辑、记者、文员,在这些领域,历史学出身的新人几乎要与整个人文与社会科学出身的同辈竞争,并不具有独占性优势。

有历史学专业的博士生发帖感叹——

专业决定无论从事什么行业,都与高薪无缘,比如以上列举工作,跟同为985的理工科硕士就业待遇相比,简直不堪。与普通一本的也不能比,即便读博做学术,历史学科的科研经费也远低于理工科类。

能有多低?

请看下图——

困难三:跨专业难度大

不少人觉得既然本专业不好找工作,大不了考研转行嘛,多门手艺多条路。

历史转行,可能还真的不是很好转。因为它本科期间不会学习高数,这也就意味着,想跨专业考研呢,你只能选择隔壁法学这类同样不考察数学的专业……而这,同样是“红牌专业”。

音乐表演

有人认为学音乐是因为自己喜欢就足够了,为什么非要很消极地想未来出不了名或者挣不到钱呢,音乐本身就已经给予我们很多了。

但是既要仰望星空,也要脚踏实地,生活的骨感有时候不得不让你看看脚下的路。

1音乐表演简介

培养具备音乐表演(演唱、演奏)等方面的知识和能力,能在专业文艺表演 团体、文化馆站、中小学从事音乐表演、教学的应用型人才,并为本专业的进一步深造打下基础。

主干学科:音乐与舞蹈学

2音乐表演就业前景

毕业生可到电视台、歌舞剧院(团)、电视剧制作中心、宣传部门、文教事业单位从事演唱、创作和音乐制作工作,以及在高等院校从事教学科研工作;也可以进一步攻读该专业及相关专业的硕士学位。

3音乐表演就业主要困难

- 就业范围窄

- 专业要求高,家庭投入大,深造门槛高

- 行业标尺其实不清晰

困难一:就业范围窄

艺术类行业是一个需要天赋和机会的行业,部分有天赋、能力强的学生可以走入大型艺术团、演出团体或者演艺公司外,还有部分学生可以去中小学做音乐老师,或者做培训机构做老师,但仍有不少学生找不到合适工作,只能转行或自谋职业。

音乐表演培养的是乐手、音乐教师,还有音乐剧演员,通常都是教育和表演行业的绿叶人员。音乐表演专业出来的主战场是教室、工作室和小舞台。专业的特殊性和技巧性,需要过硬的基本功和扎实的基础课学习以及大量表演经验沉淀。与之相配的是,就业口径窄,市场需求低。

此外,近年来,过度膨胀,违背规律的艺考浪潮在一部分程度上导致了行业就业自身的危机。严重的供大于求,浮躁的资本氛围,也是致使“音乐表演”连续多年被列入“红牌”专业的重要原因。

不过值得一提的是,艺术类专业数据统计都会有一个通病,那就是存在很多“数据失真的情况”,举个栗子,一个天赋异禀的学生自己创办了工作室,教授乐器表演培训,收入颇丰,但在统计数据上就是个“无业人士”,这种情况也是存在的。

▲ 网络段子:

快递小哥送件过程中

顺便指导音乐学院学生学术论文,

细谈发现是校友。

困难二:专业要求高,家庭投入大

由于音乐表演专业的特殊性和技巧性,很多学生从小就需要开始学习专业技能,各种培训班、集训班还有家庭辅导一路学上来,最后才闯过了艺考这一关。各种培训费用和活动参加的经费,可能是一个普通家庭最沉重的支出部分。

艺术表演是一种精英模式的人才培养。要有过硬的基本功和扎实的基础课学习以及大量的舞台表演和国内外高水准的考试竞赛经验作为沉淀,才能达到较为专业的表演水平,其过程消耗了大量的时间和精力,对学生本人及其家庭均提出了很高的要求。

这个行业中,有的人是老天爷赏饭吃,有的人是“氪金”玩家,但更多的是普普通通认真努力的平凡人,和他们竞争抢饭碗,确实难度大了些。

可转行又不甘心自己的投入。

处境尴尬,难字写在脸上。

困难三:行业标尺不清晰

网友亲述,有的人在机构培训个一年半载,能弹能拉,还能说会道,自己出来也当个培训老师,有模有样,家长压根看不出来。你本专业出身,正规院校毕业,家里从小培养,结果还要和他做同事,说不定还没他手下的学员多。

况且有些事情不是仅凭努力就能成功的。有的人确实有天赋,你在艺考时比过了一些人,入校后,可能立刻会淹没在众多优秀的人之中。

有部分艺术生,其实并不是因为热爱艺术而去选择艺术高考升学,而是因为艺术类专业对文化课要求不高,觉得自己纯文化课成绩无法考上一所好的大学,走曲线升学道路,这些考生当中一部分会成为你的工作竞争对手,另一部分虽然并不会去选择这条路就业,但会统计出些数据,比如跳槽率、专业不对口率等,拉低行业数据。

我喜欢的专业是红牌 怎么办?

难道红牌专业就不能报考了吗?并不是。

要充分自我了解

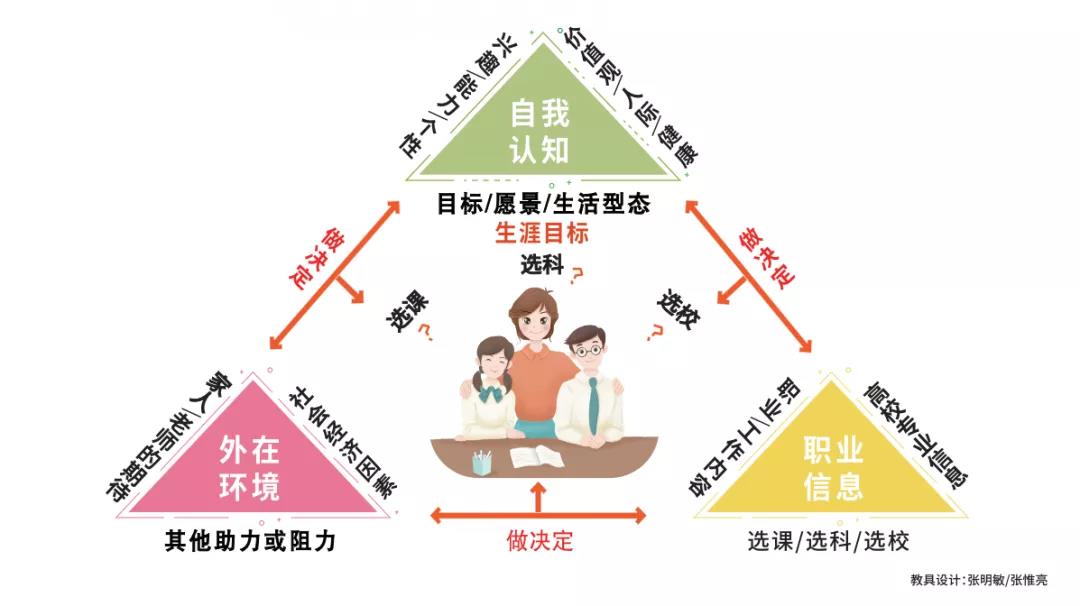

首先,我们还是需要一个完整而成体系的生涯规划。参考“生涯金三角”,对自我的兴趣、能力、价值观有充分的认知;能综合考量外在环境——家人期望与家境。总之呢,要综合考量,充分了解自己,尽可能地避免盲目选专业。

如果对自己有了充分了解后,喜欢的依然是红牌专业,怎么办?

选我所爱,爱我所选

既然是红牌,那我们就更要尊重自己的内心,选我所爱。更要为了自己的梦想,尽可能地获得更好的成绩,到相关专业实力更强的大学学习。也要做好深造、考研的准备。

比如,2019年历史专业的大学排名如下:

北京大学

北京师范大学

复旦大学

中山大学

中国人民大学

南开大学

武汉大学

南京大学

四川大学

华东师范大学

东北师范大学

清华大学

2019年音乐表演专业大学排名如下:

中央音乐学院

沈阳音乐学院

武汉音乐学院

上海音乐学院

星海音乐学院

中国音乐学院

天津音乐学院

广西艺术学院

四川音乐学院

西安音乐学院

其他红牌专业,我们通过网络搜索,都可以获得哦~

没有永远的绿牌,也没有永远的红牌

市场和际遇,瞬息万变。没有永远的绿牌专业,也没有永远的红牌专业。需要学生们积极拥抱变化,发挥专长。将自身的特长与职业专业进行迁移和融合。

跨域+整合 做个slash青年!

斜杠(slash)人才——指的是一群不再满足“专一职业”的生活方式,选择拥有多重职业和身份的多元生活的人群。这一类人,用自己的专业与能力,创造出各种热情的可能性。

拿历史举例。我们前文说,历史是一个红牌专业,但这并不意味着我们不需要历史。相反,在忙碌的现代社会,人类有着更为迫切的精神需求。因而,选择历史的小伙伴,便可以根据自身的能力和爱好,进行跨域+整合。比如以如今的市场需求来说,可以结合自身的美术细胞,做历史类文创产品;再比如,结合自身的好口才,做历史科普自媒体。

▲ 故宫的淘宝店

大家想选择的专业,

可以如何与自身特长

进行跨域+整合呢?

欢迎大家积极畅想哦~

总之,

希望同学们可以充分了解自我,

更加充分地在自己的爱好上花费时间;

积极了解信息,把握时代脉搏,

以一种开放的心态,

拥抱有关世界,

有关自身的一切变化~

加油!