想还陈韵如一个拥抱 | 与你漫谈

作者:来访者说主创同学 来访者说

“最大的幸福,就是确信有人爱你,有人因为你是你而爱你,或更确切地说,尽管你是你,有人依然爱你。”——《悲惨世界》

《想见你》赚足了观众们的心跳和眼泪。

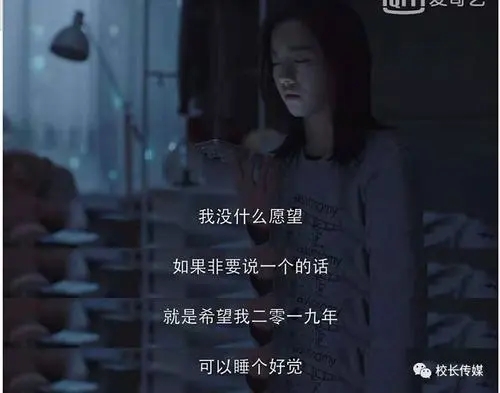

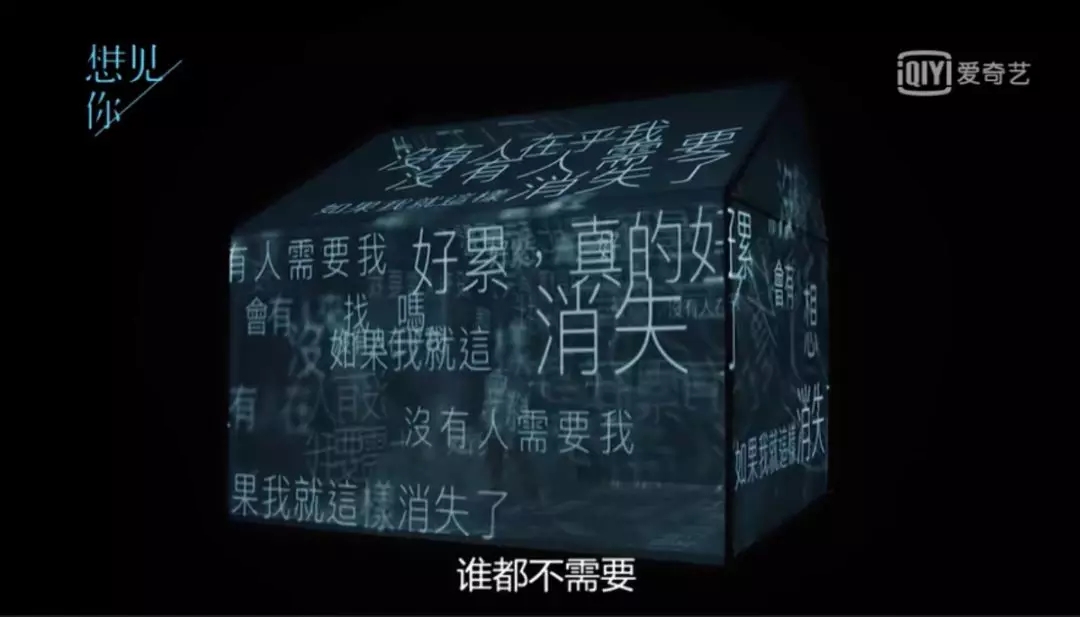

这部剧的主角们似乎恰好占据了“美好”与“阴暗”的两端。坚强开朗的黄雨萱,自尊自爱,被人喜欢,整个人似乎没有任何阴暗面。相反,拘谨内向而逐渐“黑化”的陈韵如,自我厌弃而走向自杀的路途。

在时空交错中,“美好”的黄雨萱和“阴暗”的陈韵如,两个灵魂争着控制着身体,成功的一方得以抛头露面,而落败的灵魂就被困在小黑屋里面。

于是,我们看不到那个从始至终由完美的黄雨萱所控制的人生。

对“完美人生”与“完美爱情”的保护大概是人之本能,所以我们把矛头对准陈韵如。仿佛如果能把这“不好”的部分从人生故事里分裂出去,就可以永远拥有那纯粹而安全的美好。

不过,这回我要做一次“护陈派”。

1.“我不能接受那个不够好的我”

刚刷完剧的时候,我也很羡慕黄雨萱。她的身上好像拥有一切美好的品质,坚强、善良、开朗……最重要的是,“好“得不掺一点杂质。

像是硬币的两面,一面是对“美好”的极度认同,而另一面就是想驱散自己内心里那个阴暗自闭的部分。

我们的内心有一些对“不够好”的东西的简单粗暴的防御机制——

我们可以否认它:在悲伤难过的时候,对自己说,不我没有。在沮丧自卑的时候,对自己说,不那不是我。

我们可以压抑它:迅速的找到一些“好的东西”让妖魔鬼怪快走开。不理睬那些痛苦的感受或认知。

我们甚至可以把它分裂出去:我感到那“好的我”与“不好的我”仿佛是两个人,两种感受毫不相干,不同属于那个整体的我。

而如果“不好”的部分势头过猛了,假装看不到它这个办法已经堵不住了,我们就会进而采取“攻击”的方式:

于是,一面是痛苦甚嚣尘上,一面是自我攻击式的愤怒于自己“过于矫情”。

可是,无论哪种办法,似乎都无法真正堵得住“不好的东西”,它们在偶尔的销声匿迹后,往往会更凶猛的袭来。

2.“我在扮演自己的过程中,丢失了我自己。”

为什么对于“坏的部分”要不看、不听、不见呢?

有一种可能是,“坏的部分”是一种痛苦的感受,它确实太痛苦了让人想要躲开。但另一种更可能的是所谓“坏的部分”,只是因为它被重新赋予了意义——它不被重要的人接纳和认可。

就像,内向本身并不是一个让人痛苦的东西,但是如果,个体觉得我“因为内向”而不被重要的人喜欢,那他大概就会对内向动刀了——这不够好,这要去除。

而在生命的最初,这拥有“好坏决定权”的人往往是父母。

对于婴儿来讲,“错的人是父母”是个非常可怕的事情,因为如果是他人身上的问题,那他们就会彻底无助的生活在不良的生存环境中。因此,他们往往倾向于把错误归咎于自己。

父母不喜欢我,父母对我不好,一定是我做错了什么。这样,只要我改,只要我不再有那一部分,我就可以重新获得他们的爱。

于是,孩子逐渐内化了那个“不可爱的我”的形象。他不知道的是,那个连他都深信不疑的“不好的我”,可能只是基于父母过失造成的“幻象”。

3.“谁说再努力一下就会好了”

心理咨询中讲“危机干预”,是指的在个体处于自伤自杀危险时,咨询师所提供的干预和帮助。而其中非常基础且重要的一点是,承认现在的困境。(但不代表合理化自杀行为哦)

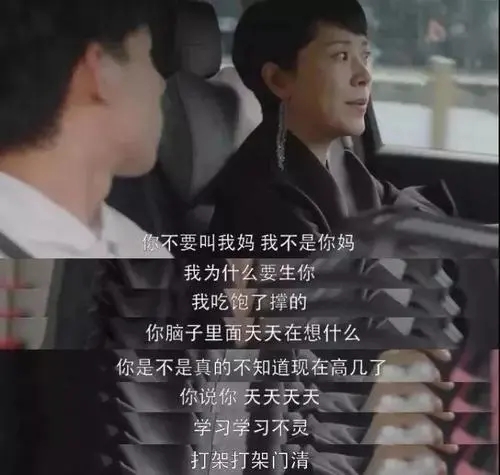

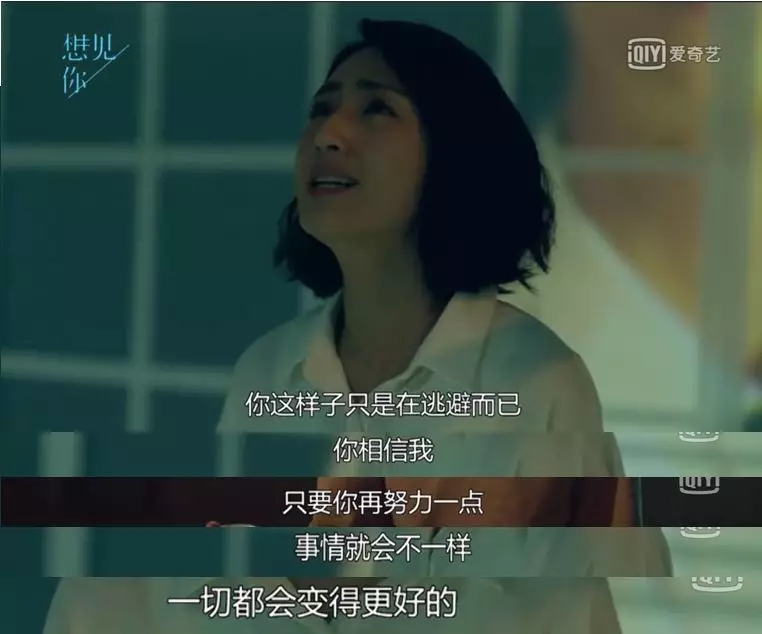

所以下图,黄雨萱对陈韵如说的话,就是一个非常失败的危机干预示例:

(快来学习一下,千万别对身陷痛苦的朋友讲,“你再努力一点,一切都会变得更好的。”)

不过,有时,这却常常是我们自己对自己说的话。

难过的感觉是因为我太懦弱了吧,痛苦的感觉是因为我很糟糕吧。所以,那个不够积极、不够合群、不够乐观的我,管他什么原因呢,都给我努力起来,都马上变好起来!

于是,那个本来就瑟瑟发抖的小孩,在难过中更加羞愧。我们都知道,叫一个哭泣的幼儿闭嘴,可以使他安静一会儿,但在那个短暂的安静下面,只是积攒了更多的悲伤和委屈。

除非你抱抱他,否则他从没变好。一切不处理情绪就要求变好的期待都是耍流氓。

我们的生命里面,虽然没有那一盘伍佰的Last Dance,却也在重复上演着不同面的灵魂控制身体的戏码,每一个“陈韵如”都可能时而希望自己能变成“黄雨萱”的样子。

而我更想说的是,即使在大部分时候做成了黄雨萱,每个人心里面也都住着那个陈韵如,那个时而敏感、害怕、拘谨的小人儿。

而你愿意看到她吗?

作者后记:我想在最后,给“美好”和“阴暗”换一个称呼,也许更应该被我们在意的是,“舒适的感受”与“痛苦的感受”。

一个遗憾却也万幸的事实时,我们从来不会一直占据“舒适”或“痛苦”的端点上,如果由这两端构成一个轴,我们永远都在轴上移动。既不会完全处于端点之上,也不会在哪一刻停止移动。

—END—