KEY POINTS

要点

Gaslighting can happen in relationships between two people and between people and institutions.

煤气灯操纵既可以发生于人际关系之间,也可以发生于个人与某组织机构之间。

Gaslighting happens when there is a power imbalance.

当存在权力不平衡时就可能会出现煤气灯操纵

If you are experiencing the effect of gaslighting, sometimes it takes walking away to reclaim your reality.

如果你也是煤气灯操纵的受害者,有时需要决绝离开才能让自己重回现实。

Can we say goodbye togaslighting in 2023? We are not so sure. Sometimes when we name it, it's in the air we breathe. The term has come up most recently in interviews with Prince Harry, in his memoir, in ongoing press coverage, and in the docuseries Harry & Meghan, in which the Prince claims institutional gaslighting of Buckingham Palace. “I can't think of what my mum went through all those years by herself," Harry says in the docuseries. To him, seeing institutional gaslighting is extraordinary. "That's why everything that's happened to us was always going to happen to us because if you speak truth to power, that's how they respond.”

2023年,我们能向煤气灯操纵告别吗?对此我们并不能很确定。有时当我们试图识别我们所遭受的煤气灯操纵行为时,感觉它像是在我们呼吸的空气之中一般无处不在。最近,在对哈里王子的采访中,在其回忆录中,在热度不减的媒体报道中,在纪录片系列《哈利和梅根》中,这一词频频出现,在这些节目和书籍中,这位王子声称受到了白金汉宫的机构型煤气灯操纵。“我根本无法想象我的母亲当年是如何一个人度过那段岁月的。”哈利在纪录片系列中如是说。对他而言,能看到机构型煤气灯操纵这一现象,是很非同寻常的。“这就是为什么已经发生在我们身上的每件事都还会一直发生在我们身上,因为如果你向权势团体实言相告,这就是他们的回应方式。”

Gaslighting is a term that has turned up everywhere,Merriam-Webster even named it the 2022 word of the year. Mainstream media has spotlighted the concept through the miniseries Inventing Anna, the documentary Bad Vegan, and the political thriller Gaslit. The public is also becoming aware of gaslighting: I attended a holiday party where a woman confided how freeing it was to recently learn there was a name for the abuse she endured in her former marriage.

煤气灯操纵这个术语现在无处不在,Merriam-Webster甚至将其命名为2022年度词汇。主流媒体也通过微型剧 Inventing Anna(《虚构安娜》),纪录片 Bad Vegan(《纯素败类》)和政治悬疑片 Gaslit 等聚焦这一概念。它也变得被大众熟知:我之前参加了一个假期派对,派对上一位女士透露说,最近得知了这么一个可以形容她在之前婚姻中所遭受的虐待的词汇,是如此地让她感到舒畅释怀。

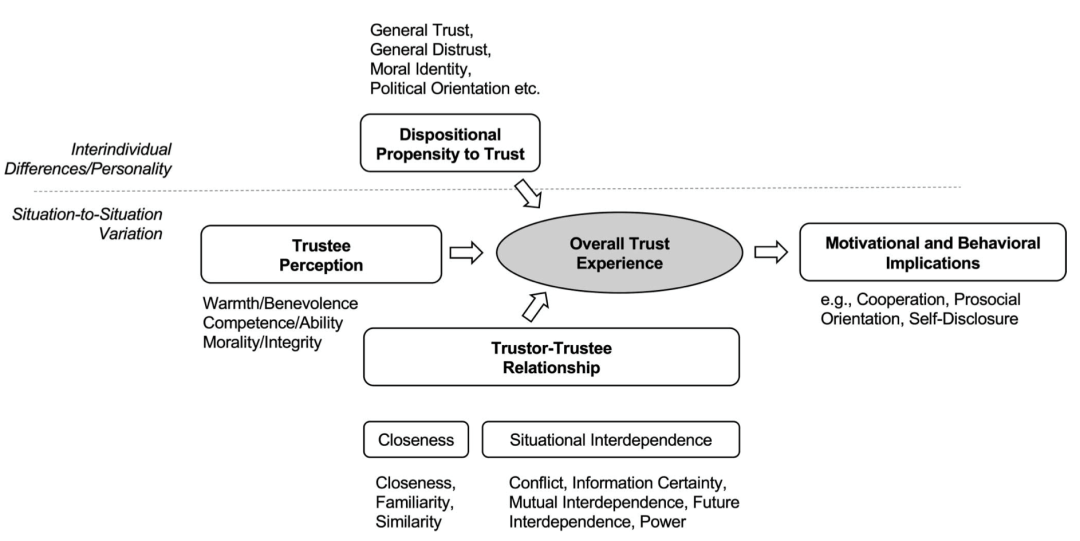

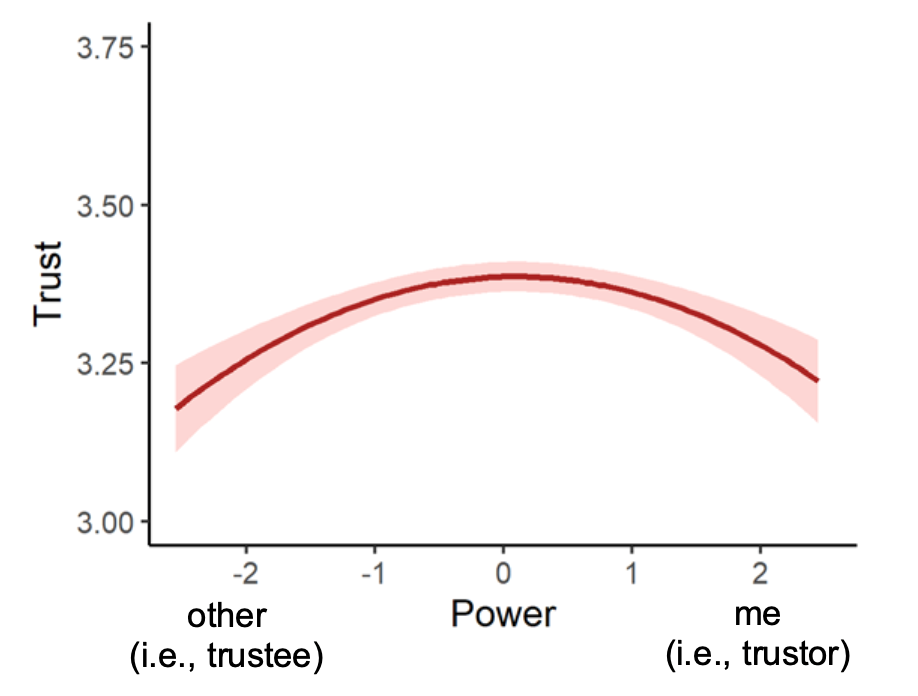

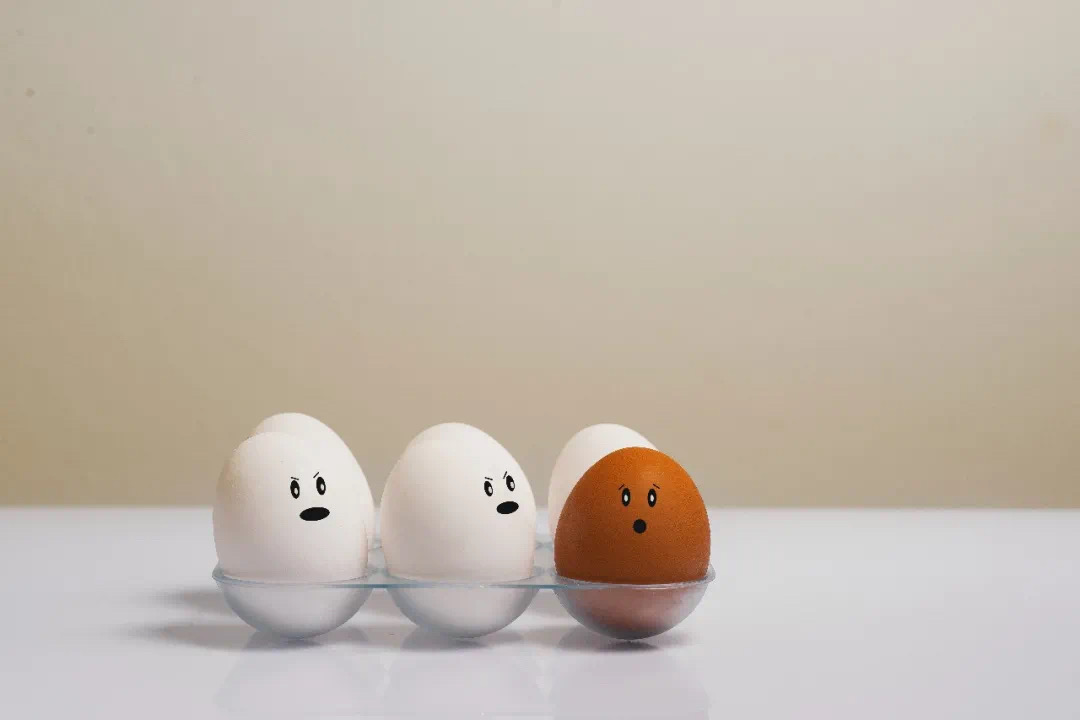

Gaslighting as a form ofemotional abuse occurs when one person’s psychological manipulation causes another person to question their reality. Gaslighting can happen between two people in any relationship, such as in a romantic partnership or a professional context. It can even take place between a doctor and a patient in the form of medical gaslighting. And gaslighting usually occurs when there is a power imbalance—the person in the relationship with more power is the "gaslighter," the person with less power and at risk of being gaslighted, the "gaslightee."

煤气灯操纵是一种情感虐待,是指一个人通过心理操纵的方式让对方质疑自己眼中的现实。这种操纵可见诸任何人际关系,或是感情中或是职业场合,甚至也可以发生在医患关系中,这种叫做医疗煤气灯操纵。煤气灯操纵通常发生于存在权力不平衡的情况下——关系中较强大的一方是gaslighter(煤气灯操纵者),而较弱的、可能会被操纵的,被称为“gaslightee”(煤气灯操纵对象)

Gaslighting also can occur on a cultural, political, or institutional level. A power struggle or power imbalance is the quality thatall gaslighting scenarios share. I am not close enough to the situation to confirm nor deny the existence of gaslighting in this scenario, but Prince Harry claims that the royal family misused its authority by participating in institutional gaslighting. In particular, the docuseries finale focuses on the royal family’s relationship with the press, perhaps this was the reality check that supported Prince Harry in identifying the gaslighting.

在文化、政治或机构层面,也可能出现煤气灯操纵行为。权力斗争或权力不平衡是所有煤气灯操纵场景中的共同特征。虽然我因为没有近距离了解从而无法确认事实如何,但哈里王子的确声称皇室通过机构煤气灯操纵的方式滥用了其权力。尤其是在纪录片系列最后一集,这一集主要讲述了皇室与媒体的关系,可能正是这一客观审视,帮助哈里王子识别出了煤气灯操纵行为。

“They were happy to lie to protect my brother," Harry says. “They were never willing to tell the truth to protect us.” Meghan adds: “I wasn't being thrown to the wolves. I was being fed to the wolves.”

“他们很乐于通过撒谎的方式来保护我哥哥,”哈里表示,“但他们从来不愿意讲述真相来保护我们。”梅根补充说:我当时不是被扔到狼群里,我是被喂给狼群。

Was it really gaslighting?

那真的是煤气灯操纵吗?

A frenzy of public googling about institutional gaslighting ensued after the docuseries' release, along with opinions offered in the media about whether the claims of institutional gaslighting are well-founded. Throughout my 30-yearcareer as a psychoanalyst, I have helped hundreds of people learn how to identify whether they are being gaslighted and how to begin to make changes in–or get out of–an abusive dynamic or relationship.

在这一纪录片系列发布后,人们在谷歌上面掀起了对煤气灯操纵这个词的搜索热潮,同时各大媒体也纷纷对这一主张是否有充分根据而提出了各种观点。在我作为精神分析师30年的职业生涯中,我曾帮助数百人学会如何识别自己是否在被煤气灯操纵,以及如何在这段虐待型关系或感情中做出改变,或是如何离开这一关系或感情。

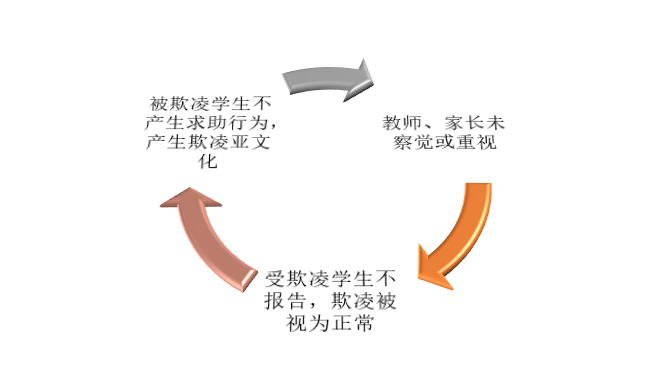

It’s important to remember that gaslighting does not take root in every argument or interpersonal conflict. Two people can disagree, each feeling strongly about their position and equally engaging in the debate. People can express their forceful and, at times, hurtful opinions as alternate interpretations of the same set of facts; this, too, is not gaslighting. Even when one person rejects the other person’s point of view and instead wants them to adopt their own perspective, gaslighting might not be present.

需要记住的重要一点是,煤气灯操纵并不源于每次争吵或两人之间的冲突。两个人可以意见不一致,且各持己见,并平等辩论。人们也可能会对同样的事实给出另一种解读,从而基于此提出自己强烈的、有时很伤人的个人观点,这也并非煤气灯操纵。甚至当一个人拒绝另一个人的观点,而是想说服对方采纳自己观点时,这也可能并不算是煤气灯操纵。

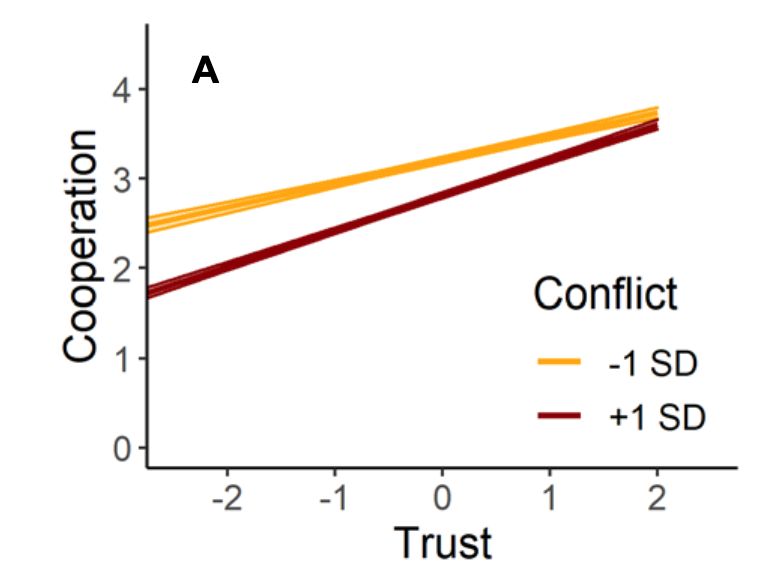

As I explainedpreviously, conflicts can veer into gaslighting if one person is so insistent over time that the other person starts to doubt themselves. A power imbalance in the relationship usually allows the gaslighter to undermine the "gaslightee’s" sense of self. The need to control, manipulate, and leverage power are essential components of gaslighting—not hurt feelings or challenged viewpoints.

如我之前所解释,如果一个人是如此长时间坚持,以至于另一方开始怀疑自我,那么冲突就会转向煤气灯操纵。一段关系中的权力不平衡通常会让操纵者破坏被操纵者的自我认知。煤气灯操纵的基本要素是:控制欲、操纵欲和利用个人权力优势——而非伤害感情或驳斥观点。

Perhaps one of the more difficult gaslighting truths to accept is that it takes two. But therein lies your freedom and choice. The gaslighter uses blaming tactics or lies to try to get the other person to question their experience of reality. These attempts only become gaslighting if the recipient accepts this altered narrative, sometimes by simply living with it. Signs that the gaslightee has become a victim are when they feel unsure of themselves, wonder whether they are crazy, avoid future disagreements, and accept the gaslighter’s view of reality instead of their own.

关于煤气灯操纵,可能较难接受的其中一个真相是:一个巴掌拍不响。但你的自由和选择也恰恰蕴含其中。操纵者通过指责或撒谎的策略,试图让对方质疑自己眼中的现实。这些尝试只有在一种条件下才会变成真正的煤气灯操纵:接收方接受了这种被篡改的现实版本,有时,只是忍耐这些行为的存在也是一种形式的接受。

当出现这些迹象时,就表明操纵对象的确是受到了煤气灯操纵:他们对自己感到不确信,怀疑是否自己精神不正常,尽量避免意见分歧,觉得操纵者的说法才是对的,自己的观点感受是错的。

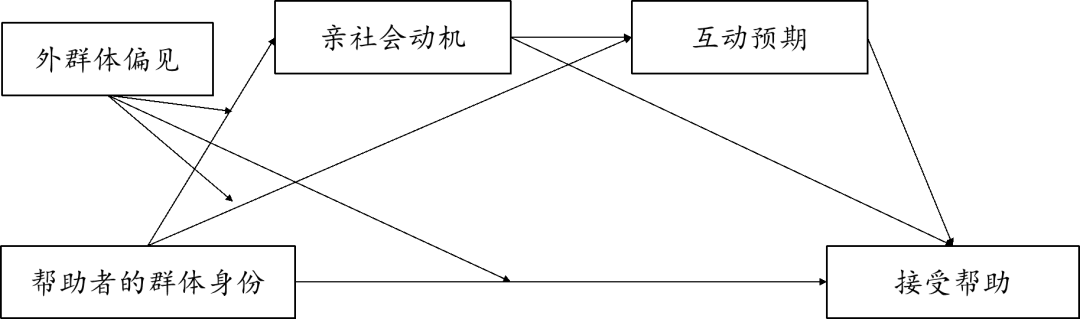

The unfortunate truth of gaslighting is that it is far more pervasive and invasive than we think or know. And today, it is recognized as a dynamic between two people, groups of people, or institutions in power because it’s a strategy that works to control or manipulate others for their own benefit.

关于煤气灯操纵的一个不幸的真相是,它无论在弥漫度或攻击力上都超出我们的认知和想象。如今,它被认为是一种既可以存在于两个人之间也可以存在于两个群体或权力机构之间的关系模式,因为它是一种旨在通过控制或操纵他人从而为自己谋利的策略。

In the context of Harry’s claims, if he and Meghan were experiencing institutional gaslighting, the royal family would be attempting, on a systemic level, to get them to believe a reality different from the one they were experiencing or observing. It is complicated.

在哈里的说法中,如果他和梅根受到了机构煤气灯操纵,也就意味着皇室在试图系统化地让他们相信一个不同于自己感受和观察结果的现实版本。这里面错综复杂。

Think about the complexity of the personal relationship in the family, and then the relationship of that family to theinstitution of the royal family, which some may know is nicknamed “The Firm” dating back to Queen Elizabeth II’s father, King George VI. The British press and tabloids have had their impact on the family and on “The Firm.” Again, complicated. And the complexity creates conflicting interests – sometimes resulting in identifying for all who is "up" and who is "down." Through this lens, someone often is the villain. This time it is Meghan.

想一下这个家庭中个体之间关系的复杂性,然后再想一下这个家庭和其皇室机构角色之间的关系。一些人可能知道自伊丽莎白二世父亲乔治六世时期,皇室就被戏称为“企业”。美国媒体和小报都曾经对这一家庭和这一“公司”产生过影响。因此,如上所说,错综复杂。而这种复杂性则导致了利益冲突——有时就需要给大众找出谁是好人谁是坏人。通过这种视角,通常就会有人被描绘为恶人。这次,是梅根。

Prince Harry referenced the act of “speaking truth to power” when responding to the British monarchy. This concept is a non-violentpolitical tactic that dissidents use to oppose the propaganda and power of governments they regard as oppressive or authoritarian.

哈里王子提到了在回应英国王室时“向权力实言相告”。这一概念是异见者所采用的一种非暴力政治策略,当面对他们眼中压迫性或独裁政府的宣传和权力时,他们采用这一策略进行反抗。

The truth is: No target of gaslighting must “Take It.” Knowledge is power. Although it may not be quick or easy, when you are suffering the impact of gaslighting, and then you identify it, sometimes it takes walking away to reclaim and live your reality.

而这里实言就是:没有任何煤气灯操纵对象必须逆来顺受。知识就是力量。尽管在遭受煤气灯操纵时,识别这种行为可能并非易事,也需要时间,但有时你需要绝决离开,才能重新找回你自己的现实。