作者:婚姻家庭研究咨询中心 婚姻家庭研究与咨询中心

北师大中国婚姻家庭研究小组

我们隶属于北京师范大学发展心理研究院,专注于中国婚姻与家庭研究,致力于将实用有趣的学术成果分享给大家。本期作者

张 寅冰

北京师范大学心理学部2017级本科生

中国婚姻家庭小组成员

电视剧《三十而已》刚一开播就热议不断,以三个同样都是30岁的女人为话题,衍生出太多的社会面。包括育儿、婚姻、事业、家庭以及朋友等等,在剧中我们可以看到有两个与原生家庭有关的例子,一是全职太太,专心顾家的顾佳,二是电视台责编,专心养鱼,把自己活成一座孤岛的陈屿。

我们先来看顾佳,上得厅堂,老公一发脾气不做事,自己就亲自出马处理公司事宜;下得厨房,能做出让阔太太们称赞的饕鬄美食,格局大心眼细,知道女下属企图攀高枝上位,不吵不闹的就解决了,脾气也好,和木子妈妈打完架回家一点也不跟老公抱怨。顾佳,太好了,好到我们看不到她的一点脆弱和不堪,也太要强了,哪怕受了委屈受了奚落,也不跟旁人倒一点苦水。

每一个看似完美的人都有不可言喻的伤痛,顾佳又何尝不是如此?

随着顾佳父亲的出场,我们也了解了她的原生家庭:14岁就没了母亲,因为跟父亲缺乏沟通,顾佳宁愿选择去上寄宿学校。她初二那年第一次来例假,可是因为没了妈妈她也不知道怎么跟父亲说,还假装没事人一样,硬是骑车去上学。那个时候顾佳难受死了,但是依然不懂得怎么跟父亲沟通,心里再委屈也无法将心中的事给说出来。没有妈妈的孩子就像根草,即便她父亲很好,可是男女有别有些话没那么容易说得出口。

我们再来看看陈屿,长得不帅,能力并不出众,工作几乎随叫随到,对家庭不怎么关心,对老婆钟晓芹说“结婚就是为了图省心”。看这部剧的人,很多都为钟晓芹打抱不平,视角清一色地站在女性的角度,把婚姻危机的责任全部归结到陈屿身上,指责陈屿不是个好男人,好丈夫。

其实这些不认可大多来源于对陈屿不想要孩子的指责,但陈屿也坦言,不敢要孩子,是怕自己最不好一个父亲,觉得自己远远没到可以生孩子的地步。

陈屿对养育的恐惧来自于他的原生家庭:在自己小时候,父亲就抛弃他们,弟弟机灵,讨母亲喜欢,错事都堆到自己身上,自己木讷,有事就自己扛,有锅也自己接,母亲偏爱,与自己关系不算近;从他躲避亲人的行为就能看出,他不喜欢那个家,想要逃离。所以,播出这么多集,从来没有看到陈屿联系过自己的父母,就连弟弟来找他,他也是一副避之唯恐不及的模样,从剧中弟弟说母亲打一万块钱给陈屿,最后却是通过弟弟中转,我们就能知道,陈屿和他母亲的关系,居然是这么得远,连转账都可能不是好友。

原生家庭的不幸福,让他渴望独立,在这种家庭氛围中,他没有学会怎么去爱,对一切抱着漠然的态度,从童年开始他就被迫长大,要不停地解决问题,如果解决不了他只能选择逃避这一切,久而久之,他的情感是封闭的,沟通能力是缺失的,他真的成了一座孤岛。

【走出原生家庭之伤】

在此之前,首先需要明确一些重要的事情:

1、根据积极心理学,同“无助”可以被习得一样,“乐观”和“坚韧”同样也可以被习得,人们拥有走出阴霾、改变自我的力量。作为成年人,我们不应该一味责怪父母,而需要主动承担走出原生家庭之伤的责任。

2、承担走出原生家庭之伤的责任会给我们带来意想不到的力量,正如Peter A.Levine所说的那样:“我相信,不仅创伤是可以治愈的,而且愈合过程可以成为人类深刻觉醒的催化剂。”

3、创伤带来了永恒的情感丧失,这种丧失是不可能重新来过的,它非常痛苦但无法回避。不过,我们可以借助哀悼来帮助我们走出丧失之痛。

生死学家、心理学家Elisabeth Kblerl-Ross在死亡丧失研究中总结出也适用于关系、情感和经历丧失的 “哀悼的五个阶段”:否认、愤怒、不甘心、悲伤和接纳。

1、否认

在这个阶段,我们尽力抑制与原生家庭之伤相关的回忆和感受。于是我们找不到情绪和行为的源头,只好进行不正当地指责与厌恶,对自己的现状缺乏宽容、理解和接纳,更进一步伤害了原本已经伤痕累累的心灵。

走出这个阶段不容易,因为打破否认就意味着我们必须接受那些不可逆转的丧失,这需要很大的勇气。但是当您意识到,曾经否认过的事情真实存在过,您其实就永远不可能再回到对这件事情的否认中。

2、愤怒

意识到父母带来的伤害后,我们会对他们的行为感到愤怒,此时的愤怒是一种非常健康、也非常合适的心理反应(具体可看上篇推送)。我们在已经知道父母也是受害者的情况下,依然有权利对父母带来的伤害感到愤怒。

3、不甘心

面对丧失,一连串的“为什么”会涌上我们的心头:为什么是我?为什么我要经历这些……因为不甘心,我们可能会刻薄地对待自己和他人,做出许多徒劳的努力。但是不论怎样的不甘心,我们都无法阻挡原生家庭之伤已经发生的事实。

4、悲伤

当事实在眼前清晰,我们终于认识到没有任何办法抹去和改变原生家庭之伤带来的丧失,也没有办法再自我控制和麻痹,这时我们会陷入深切如同抑郁的悲伤中,无可奈何且好像永无止境。

但是这样的悲伤意味着,我们开始承认并接纳原生家庭之伤带来的永恒丧失。于是内心被掩藏的“真我”终于重新与我们建立联结,让我们逐渐意识到无拘无束做自己是多么的纯粹和美好。

5、接纳

充分感受到悲伤之后,我们可能会在某个时刻感到久违的宁静安详,终于能够看清楚并且接纳生活本来的模样,不再害怕释放心中的真我。

虽然接纳是哀悼过程中的最后阶段,但是接纳并不一定是重点。在原生家庭之伤的愈合道路上,哀悼会一直伴随我们。同时,五个哀悼的阶段也不一定是线性发展的,可能会相互重合或不断重复,每个人的哀悼方式都是独一无二的。

而哀悼的过程既曲折又反复,但是每一次从否认走向接纳,我们都会发现自己对人生和自我的认识比上一次更加清晰明朗(陈兑,2018)。

应对复发

在愈合之路上,当强烈情绪来袭时,我们应该怎么做?

1、找到可能会引起自己强烈情绪的情况,为这些情况提前做好准备

2、列出自己可以完成的情绪安抚事件(如:慢跑,收拾文具等)

3、找出可以帮助自己安抚情绪的人(如:很好的朋友、配偶等),在情绪不好时,如何给这些人说,希望他们怎么做

4、思考可以安抚自己情绪的地方(如:门口的奶茶店等)

5、设置紧急联系人,在紧急时刻帮助自己(如:自己的心理咨询师,本地热线电话等)

(部分来源《运用萨提亚模式改善女性压抑情绪的个案研究》)

【练习5:自我安抚情绪的练习】

(注意:这个练习可能并不适合每个人,如果在练习中感到了太多的不适,可以先把注意力集中到呼吸上,等到不适减轻到您可以承受的程度再继续。如果您一直感到非常恐慌或害怕,可以睁开眼睛,让您的思绪回到所在的房间里。如果无法用任何自我安抚的方法缓解强烈情绪,请找寻专业人士的帮助)

1、从呼吸开始。找到一个舒适的位置,可以坐着,也可以躺着。闭上您的眼睛,做三个深呼吸,感受您的呼吸。

2、回想一下,是什么样的情景给您带来了这样的情绪?或许是与父母相处时感到的尴尬和压抑,也许是对自己目前状况的不满意。当想到这个情景的时候,您的身体会感到一些不适。仔细感觉一下,您在身体的哪里感受到了这样的不适?

3、现在看看您能否准确地说出,您在这个情景中感受到的最强烈的情绪是什么。悲伤?混乱?绝望?…… 用一种温柔的声音,重复这种情绪的名字,仿佛您正在为一位朋友解释他的感受,“这是渴望”“这是悲伤”…… 然后用温柔的声音说,“这真的很难受”“我真的很委屈”…… 就仿佛您正在安慰一位朋友。

4、您可以回想一下上文中哀悼的丧失阶段,耐心地告诉自己,“这强烈的情绪是哀悼过程中的一部分”“能够感受到这样强烈的情绪代表我正走在愈合的道路上”“所有原生家庭之伤的幸存者们,都在经历着不同的强烈情绪,这是很正常的”。

5、把手放到心口或任何让您觉得舒服的身体部位上,感受来自手的温暖。您可以问自己:“在这样的情绪中,我最希望听到什么温暖的话?”比如,您可能最想听到有人说“我能够理解您,接纳您”或者是“我相信您的勇敢和坚强”…… 找到此刻自己最想听到的话,用对待朋友一般的温和语气,对自己重复三到五遍。

6、吸气,感受到您吸入了平静和安宁,吐气,感受到您吐出了心中的苦闷和不适。重复三次。

7、等您准备好了以后,慢慢睁开眼睛。

(心理咨询师陈兑(《走出原生家庭创伤》作者)根据美国心理学家Kristin Neff 和 Christopher Germer创建的自我关怀课程中的self-compassion break练习改编而来。)

自我情绪调节是我们适应环境的需要,我们通过多种方式调节情绪,使个体与环境保持一致,更好地进行自我发展(Dong Wen et al, 2009)。

调整好情绪,我们重新开始自我成长。在进行自我疗愈的过程中,我们常常会遇到这样的问题:道理都懂,为什么我做不到?如何解决这个问题呢?

首先,我们需要找到是什么启动了我们的情绪和感受。

【练习6:寻找负面情绪的激活点】

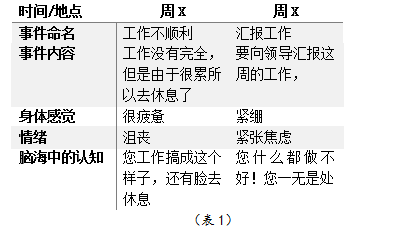

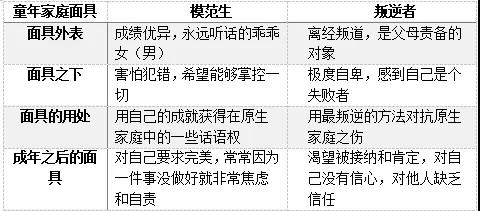

回想近段时间以来,引起您强烈负面情绪和认知的事件,为这些事件命名,写出这些事件的内容、其对您的影响和在这些情境中您脑海中让您难过的认知,用表1记录这些时刻。

然后,我们试着纠正自己不合理的认知,建立新的更有力的认知。

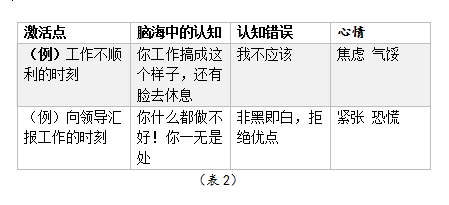

【练习7:找出不合理认知】

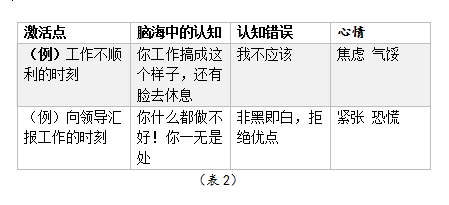

回到练习6,找到一个让您能感受到轻微至中度负面情绪的激活点,闭上眼睛,把自己带到那个激活点的回忆中去,用表2记录下您的发现。

当熟悉了脑海中不合理认知后,您需要意识到,这种认知方式是您从以前经验中习得的思维模式。它是在用它熟悉的方式,试图帮助您更加自如并成熟地应对生活带来的困扰和挑战。当然,您也希望自己能够纠正自己不合理的认知,更加全面地、冷静地、理性地看待当前的情况和当时的自己。

您可以问自己以下几个问题:

Ø 当时出现在我脑海中的认知是客观事实,还是主观想法?

Ø 我怎样才能确定我认为的情况就是当时所发生的客观事实?

Ø 有什么证据说明当时我的认知是正确的?有什么证据说明那些认知是不正确的?

Ø 不合理认知引发的自我批评、讽刺和质疑,有实际帮助到当时的我吗?还是在加重当时的我在情绪上的困扰?

Ø 有多少的可能性,我所认为的最糟糕的事情会真的发生在现实生活中?

Ø 如果那些预测的最糟糕的事情真的发生在现实生活中了,我有什么解决办法吗?

以上练习,能够帮助我们熟悉脑海中的认知,并且检验这些认知的合理性、现实性和可行性,让我们对实际的自己、实际的情况有更好的了解。这是非常重要的,因为许多研究证明,对自己有更清晰、准确的认识的人能够作出更明智的決策(Ridley et al., 1992),建立更高质的、满意的亲密关系(Franzoi,Davis & Young,1985)和职业关系(Fletcher & Bailey,2003),有更好的职业发展(Brown,George-Curran & Smith,2004),并且更加自信(Sutton,Williams& Allinson,2015)

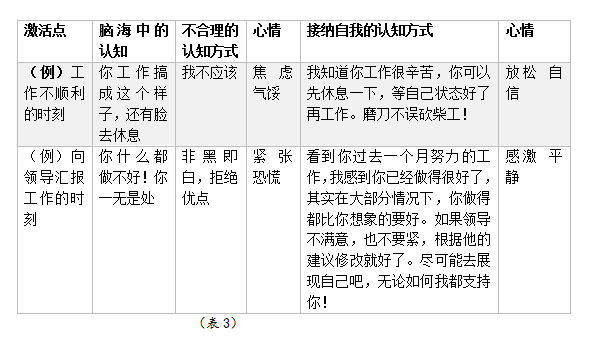

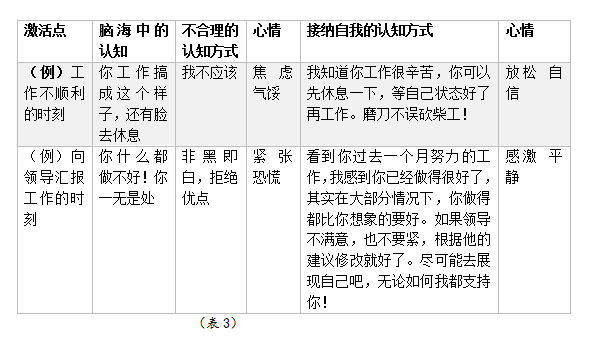

【练习8:用接纳自我的认知方式代替不合理的认知】

回到练习7,找到一个让您能感受到轻微至中度负面情绪的激活点,闭上眼睛,把自己带到那个激活点的回忆中去。

在回忆中问问自己:如果现在遭遇到此情此景的人不是我,而是我的孩子(或未来的孩子)或我的挚友,总之是一个我非常关心在乎的人,我会对他(她)说什么呢?把您的回答记录下来,大声地读几遍,然后问问自己,在听了这些温柔而坚定的话之后,您的心情又变得怎么样呢?您可以把您的回答记录在表3中。

【练习9:寻找我的力量】

过去的我们一直根据原生家庭的需求来“塑造”自己,给自己戴上了面具,我们内心真正渴望实现的可能和过去习惯的面具状态大相径庭,但是,当我们按照真我的指引去生活时,会体会到无法替代的掌控感和满足感。

1、回想那些给自己带来负面情绪和不合理认知的事件,思考当时除了那些给你带来负面影响的内容,还有哪些是和自己错误认知不相符合的“例外事件”,比如,在“我害怕给上司做工作报告”这个事件中,可能会“尽管害怕,我还是完整地报告了内容,并且收到了上司的反馈。”

2、写下几件您现在拥有,但儿时没有的东西,或者是几件您现在有能力做的,但是儿童时代无法做的事情。

例如:

1) 我会开车

2) 我能一个人去旅游

3) 我有一些存款

4) ……

写完之后,请您闭上眼睛,回想起您儿时的模样(可以借助小学或初中时的照片)。

现在,在脑海中想象一下,已经成年的您正在慢慢走向儿时的您。走近后,您可以握住儿时自己的手,也可以拍拍他(她)的肩膀。请您在他(她)的耳边,用温柔而坚定的语气,把以上列表中您所写下的现在拥有的东西、有能力做的事情告诉他(她)。

(改编自《心理创伤者的叙事疗法治疗个案报告》和《走出原生家庭创伤》)

体会到自己的力量和资源后,我们就不会只一味埋怨过去发生的原生家庭之伤,我们知道,原生家庭不是唯一正在影响我们的因素,在成长的道路上,我们比自己想象的更坚强。

【练习10:继续梳理我的人生故事】

1、找出自己之前写了人生故事的笔记本和一支笔(或电子记事簿),找一个安静的房间,给自己不受打扰的30分钟。

2、简单回顾一下过去的人生篇章,然后在新的一页写下:我现在的人生故事

3、闭上眼睛,问问自己:现在我的人生是什么样的?和过去的我相比,现在的我有什么样的改变?我现在的长处是什么?我现在所面临的困难是什么?

4、睁开眼睛,把您所想到的写下来

5、再翻到新的一页,写下:我未来的人生故事

6、再次闭上眼睛,问问自己:我理想中的将来生活会与现在有什么不同?将来的我与现在的我相比,会有什么样的改变?

7、睁开眼睛,把您所想到的写下来

以上练习,能够让我们更加理性地看待如今的生活,以及更加了解自己对于未来生活的期待和理想。

最后说两句

走出原生家庭之伤,与自己、与父母和谐相处不可能一蹴而就,需要长期的努力和坚持,需要我们找到自己的力量,找到真我,用自我愈合之路推动新家庭成长周期的前进。

愿每一个“顾佳”、“陈屿”,每一个受过原生家庭伤害的我们,可以真正整合过往,把握自己的人生。

参考文献:

Brown, C.,George-Curran, R., & Smith, ML.(2003). The role of emotionalintelligence in the career commitment and decision-making process. Journal of Career Assessment, 11(4), 379-392.

Sutton, A.,Williams, HM, & Allinson, CW (2015). A longitudinal, mixed methodevaluation of self-awareness training in the workplace. European Journal of Training and Development, 39(7),610-627.

Dong Wen, Sang Biao, Deng Xinmei. (2009). Factors Influencing Children's Emotional Self-regulation. Psychological Science, 32(2), 304-307.

Fletcher, C., &Bailey, C. (2003). Assessing self-awareness: Some issues and methods. Journal of Managerial Psychology, 18(5), 395-404.

Franzoi, SL,Davis, MH, & Young, RD. (1985). The effects of privateself-consciousness and perspective taking on satisfaction in closerelationships. Journal of Personality and Social Psychology, 48(6),1584.

Paul Gilbert. (2010). Compassion Focused Therapy. New York: Routledge.

Ridley, DS,Schutz, PA, Glanz, RS, & Weinstein, CE. (1992). Self-regulatedlearning: The interactive influence of metacognitive awareness andgoal-setting. The journal of experimental education, 60(4),293-306.

朵拉陈. (2018). 走出原生家庭创伤. 北京: 机械工业出版社

高丽, 陈青萍, 李珊. 心理创伤者的叙事疗法治疗个案报. (2011). 中国心理卫生杂志, 25(12):930-932.