绩点为王,只能内卷?我们如何在同辈群体中成长

原创 婚姻家庭研究咨询中心 婚姻家庭研究与咨询中心

北师大中国婚姻家庭研究小组

我们隶属于北京师范大学发展心理研究院,专注于中国婚姻与家庭研究,致力于将实用有趣的学术成果分享给大家。本期作者

黄苏艺

北京师范大学社会学院2018级本科生

来自浙江宁波,以唱歌,旅行,电影,游泳,追剧为乐,特长吃喝睡玩。时常脑子掉线,但是认真待人待事,勇于探索未知。期待和婚姻组的小伙伴们共同进步!

2020年9月,三联生活周刊的《顶尖高校:绩点考核下的人生突围》一文,将“内卷”一词引入大众之中,内卷(involution)通俗地说就是内部竞争,它本来是一个社会学术语,大意是指社会文化模式发展过程中的停滞。现在很多高校学生用内卷来指代非理性的内部竞争类似于养蛊、互相倾轧之意。

当然,深受影响的自然不止高校学生,临到下班点,总有几个同事故意不走迫使你不得不一起996;和班里其他家长交流,总让你迫切地感觉自己家孩子报的班还不够。评先争优,拿奖拿钱,各种各样的潜在评价,让整个社会都陷入内卷狂潮。

从幼儿园入学开始,到就业以立足社会,我们好像都在与同辈角逐着稀缺的优质资源。面对筛选式“晋升”通道,同辈之间的竞争被不断放大,无论是学生、家长、还是老师,都将大量时间与精力花在如何取胜上。

然而,同辈群体对于个人发展的意义并非止步于竞争。被大肆渲染的同辈竞争之实质是什么?同辈究竟如何影响青少年学习与成长?这种影响的发生机制又是怎样的?让我们一起来看看关于这些问题的探讨。

同辈比较

【什么是社会比较?】

经典社会比较论(festinger,1954)认为,当我们想了解自己的观点和能力,而现实生活中往往不存在一个凭空的衡量标准,这是我们就会倾向于与别人,而且与自己能力和观点相似的人进行比较。

后人又发现,我们不仅仅会与和自己相似的人进行比较,还会与比自己更优秀或者处境更不利的人进行比较,即所谓的上行比较(Wheeler)和下行比较(Wills,1981)。上行比较往往是为了发现与他人的差距并进行我提升,下行比较则可以在遭遇失败和挫折时进行自我安慰,保持自尊与幸福感。

【当前青少年的同辈比较】

当今青少年在多元文化环境中成长,面对诸多的价值冲击与选择。社会比较,特别是得到青少年普遍认同的同辈之间的社会比较,对于面临多重价值抉择的他们有着极为重要的参考意义。(刘春雪,2008)

在上进心的驱使下,青少年并不满足于仅和类似的同辈成员进行对比,而且倾向于和比自己优秀的同辈成员比较。他们从中获取到提升自我的信息与途径,并增强了实现目标的信心与期望。

另一方面,在同辈比较中,多数人都渴望获得更高的评价,由此引发的“同辈压力”也强烈而广泛地存在与当今青少年群体中。社交网站在青少年群体中的普及更是加强了这一比较。社交网络使得我们很容易接触到关于他人的信息,增加了个体与更加优秀的人进行比较的频率,从而更容易产生自卑感、挫败感,妒忌感,对情绪健康带来消极影响。(孙晓军,2016)从近年各种社交媒体与网络平台上关于“同辈压力”讨论的来看,对这一问题的关注已然成为一大社会趋势;而“如何应对‘同辈压力’”的文章也应需而生,吸引着深受焦虑、沮丧甚至自卑感困扰的青少年从中寻求慰藉与帮助。

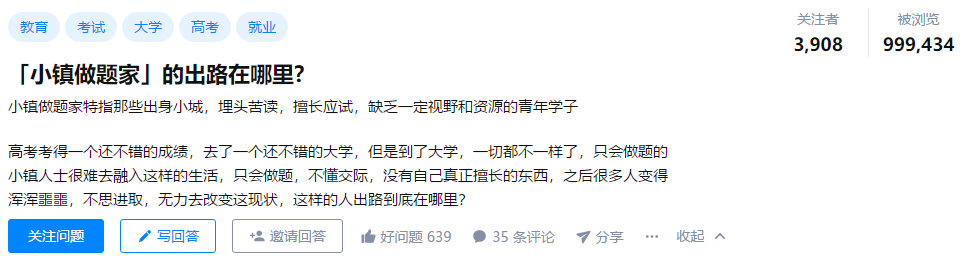

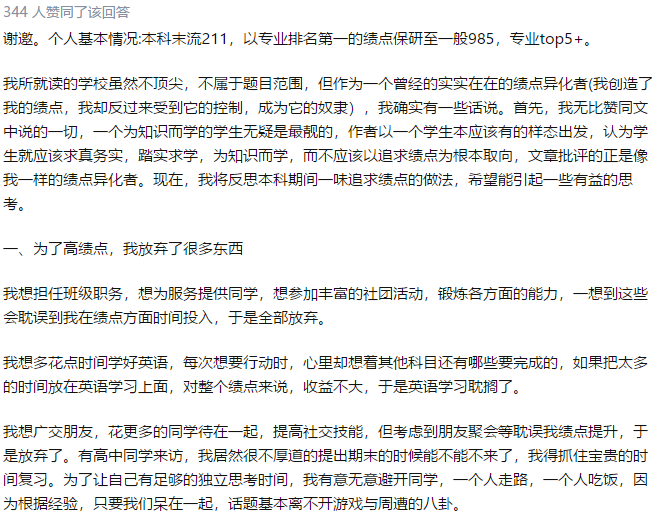

遇到挫折与打击时,青少年会通过与“更差的人”比较的方式(即下行比较)维护自尊与意义感,但这种方式似乎并不能长久地解决他们所面临的的现实与情绪问题。Gibbons 和 Blanton发现,学生考试失败后与成绩更差的人进行比较,只会暂时地解除心灵的痛苦。且长时间、反复的进行下行比较,会在潜意识中将自己归为“差学生”中的一员,而消磨他们进步的动力(邢淑芬,2005)。校园中出现的“反主流文化”,农民工子女在城市学校中呈现出的“自我放弃”现象都与此相关,之前热议的“985废物引进计划小组”和“小镇做题家”,正是社会群体的体现。

我们可以看到,同辈之间的比较与一种向上性的动机密切相关,并对青少自我意识形成的重要途径。但如网络信息爆炸,教育评价体系带来的“内卷化”等因素对竞争的放大、对焦虑情绪的渲染,使得同辈竞争畸形化;这不但对青少年的身心健康造成了负面影响,且容易形成一种对同辈群体的消极印象。

在同辈群体中成长

【同辈群体】

无论是J.K.罗琳笔下共同面对黑暗势力的哈利、罗恩与赫敏,还是《1988》中打打闹闹,却不失温情的双门洞邻里“五人组”,都是对同伴相处的刻画。而它们之所以打动了无数观众,正是因为每个人都在成长中感受过同伴群体所给予力量。

对于青春期的孩子来说,同伴相处更是占据了他们生活的绝大多数时间。实际上,亲密同伴的存在满足了许多在家庭和学校中得不到的需要,他们对青少年社会性和个性发展的有着不可忽略的重要性(张丽,2007)。根据心理学家埃里克森的理论,青春期是自我同一性与角色混乱的阶段(郭婷,2010),此时青少年表现出强烈的自我意识和被认同的渴望,但他们的心态和行为很多时候不能与社会期待相符合,因而常常无法在成人世界中获得肯定。相比之下,同辈群体则是青少年在互动中构建的“小社会”,他们从中寻求一致的价值,并产生归属与认同。

一昧的内卷,最有可能直接导致的就是同辈群体缺失,成功压倒了成长,和所有人都带有距离感。

【同辈环境】

1995年,美国心理学家J.R.Harris首次提出了群体社会化理论,该理论强调与阐述了同辈环境对孩子成长的作用及其方式(J.R.Harris,1995)。

青春期阶段,孩子们极度渴望有自己特殊的文化从而与大人群体分别开来,因此会做一些与老师、父母针锋相对的事情。同时,孩子们凭借对自己的认知,寻找与自己更加相像的群体,将自己归入其中。一旦孩子认定了某个群体,他们便会向群体表达自己的忠诚,于是群体内部的共识得以不断强化,而群体之间的差异也更加明显。值得一提的是,青少年中的反社会群体并非没有群体文化,恰恰是形成了统一的文化,才会认同自己的所作所为,集体从事反社会行为。因此,当大人试图对叛逆的青少年群体进行干涉时,不应将他们看成是一群没有“想法”的孩子,而应该找到他们所认同的“文化”,再加以引导与改变。

绩点为王的时代,并非没有人产生过迷茫,抗拒,但也因为各种各样的原因,最后接受了这样的现实。

同辈对于青少年个人的成长,有着重要的支持作用,而今天受到密切关注的“同辈竞争”,实际上是在特定时代背景、教育发展过程中被过度刻画与放大的一个侧面; 如果我们不改变这样的环境,只对个体做工作,相信收效甚微。

最后说两句

同辈群体对青少年成长的影响近年来收到了越来越多的关注。它使我们看到家庭教养和学校教育之外,影响孩子学习与发展的另一条重要路径。

学校、老师、家长应当看到同辈之间强烈的相互认同需求,加以引导并给予他们一定自由空间,激发青少年同辈群体相互促进、共同成长的潜力。

对于青少年来说,同辈交往中的压力感无可避免,但不应以此狭隘地否定同辈群体;而是在同辈比较与个体发展之间找到平衡,不断发掘与提升自我。

参考文献:

Festinger, L. (1954). A Theory of Social Comparison Processes. Human Relations , 7, 117-140.

Gibbons, Frederick X, Blanton, Hart, Gerrard, Meg, Buunk, Bram, & Eggleston, Tami. (2016). Does Social Comparison Make a Difference? Optimism as a Moderator of the Relation between Comparison Level and Academic Performance. Personality & Social Psychology Bulletin, 26(5), 637-648.

Gibbons, Frederick X, Lane, David J, Gerrard, Meg, Reis-Bergan, Monica, Lautrup, Carrie L, Pexa, Nancy A, & Blanton, Hart. (2002). Comparison-Level Preferences After Performance. Journal of Personality and Social Psychology, 83(4), 865-880.

Handbook of social comparison; theory and research. (2001). 16(1), Reference and Research Book News, 2001-02-01, Vol.16 (1).

J.R.Harris. (1995) Where is the child' s environment A group socialization theory of development. Psychological review, 102, 458-459

郭婷. (2010). 浅谈埃里克森的人格发展阶段理论. 理论导报, (6), 26-27.

何芳. (2005). 同伴群体如何影响学习:群体社会化理论视角. 外国中小学教育, (12), 32-36.

哈里斯, & 张庆宗. (2015). 教养的迷思 父母的教养方式能否决定孩子的人格发展? why children turn out the way they do. 上海: 上海译文出版社.

金盛华,宋振韶.(2000).当代青少年同辈交往的影响机制及其引导. 北京师范大学学报(人文社会科学版)(05),102-108. doi:.

刘春雪. (2008). 同辈群体对青少年道德社会化影响的心理机制研究. 湖北社會科學, 2008(9), 187-189.

李洪儒,张丽,辛自强. (2007). 青少年群体社会化的社会微环境研究. 青年研究, (3), 43-48.

龙君伟,曾先.(2004).论同辈学习环境及其作用机制. 教育理论与实践(23),48-51. doi:.

俞国良, 邢淑芬. (2005). 社会比较研究的现状与发展趋势. 心理科学进展, 13(1), 78-84.

周宗奎, 孙晓军 连帅磊. (2016). 社交网站使用对青少年抑郁的影响:上行社会比较的中介作用.中国临床心理学杂志, 24(1), 32-35.

图源自网络

策划 | 候贤睿

撰写 | 黄苏艺

编辑 | 刘也行