“孩子不在了,我们怎么活下去?”:失独家庭的困境

原创 婚姻家庭研究咨询中心

北师大中国婚姻家庭研究小组

我们隶属于北京师范大学发展心理研究院,专注于中国婚姻与家庭研究,致力于将实用有趣的学术成果分享给大家。本期作者

石佳霖

北京师范大学心理学部2018级本科生

中国婚姻家庭小组成员

2020年6月,一则新闻引起了人们的广泛关注,“59岁东北失独妇女自杀:夫妻俩身患多病负债十几万哭诉‘活不起’”。

孙玉华原本幸福的家庭生活,在她47岁那年,随着女儿的车祸身亡顷刻碎裂了。沉浸在巨大的悲痛中,夫妻俩原本将就着和其他失独家庭相互取暖,日子还算过的下去。但由于悲伤过度,加上夫妻二人的身体状况本来就不好,2018年,孙玉华的老伴先后患上脑梗、癫痫继而脑瘤,辗转多地就医进行手术。老伴的手术还没结束,孙玉华自己又得了肾结石、脑梗。两人的病痛越来越重,治病花光了家里的积蓄,孙玉华自己疼痛不断发作时,还要照顾因病成为智障的丈夫,生理上的折磨加之心理上的逐渐崩塌,一次次尝试自杀的她,终于成功了,留下重病在身的丈夫,往后的生活不知如何度过......而这一切,都源于女儿的突然离世,二人的生活每况愈下,一堵再堵,一痛再痛。

图源网络

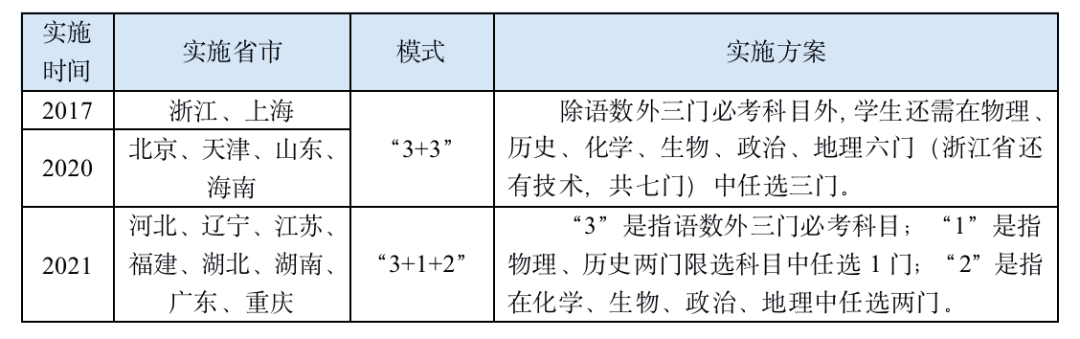

像孙玉华和其丈夫这样的家庭还有很多很多,根据卫生部《2010中国卫生统计年鉴》的数据推算,我国每年会产生约7.6万个失独家庭,这个数字相较于国外来说更为庞大。

丧失至亲至爱无疑是最痛苦的,丧亲者往往会出现一系列情绪上、认知和行为上的症状,身体健康可能会受到影响,从而增大了身心疾病的发病率(何丽等,2014)。而在不同的丧亲类型中,丧子者的哀伤反应最为严重(何丽等,2013)。失去唯一孩子的家庭,就像是失去了一点的三角形,原本稳固的生活彻底崩塌,面临许多困境。一项研究表明,失独家庭面临的困境主要有五个:家庭结构不稳、心理问题严重、养老保障不足、社会支持网络缺失和生活无人照料(李文文,2020)。而本文笔者认为,失独家庭面临的困境可以进一步简化为心理困境、社会困境和养老困境。首先就是失独家庭中的个体面临巨大悲痛与创伤,这种心理困境最为明显,也最为难熬。接着,心理困境可能会导致失独者无法再融入社会当中,家庭内部和外部的人际关系会受到影响,也就是面临着社会困境。最后,失独家庭可能还会面临经济和无人照料等问题,这些都更明显地体现在日后的养老中,特别是老年时失去唯一孩子的家庭面临的养老问题更为严重。

- 心理困境

孙玉华夫妇在2008年女儿去世后,患上了抑郁症。据他们的亲戚所说,孙玉华的丈夫整夜睡不着觉,“整个人就像是傻了”,“那件事是他们俩后来一系列疾病的根源”。

失独父母的心理通常会经历三个时期:否认事实阶段,敏感脆弱阶段,适应孤寂阶段(沈庆群,2014)。最开始,失独者可能会表现出不敢相信、不敢接受的状态;在认清事实后,失独父母有时候会将孩子的离去归因在自己身上或对方身上,不断自责,这更加重了心理负担。研究表明,失独父母常常出现不同程度的心理症状,抑郁症、焦虑症等心理疾病,甚至会出现自杀倾向(梁明辉等,2013)。一部分失独者对逝者的思念过长时间地弥漫在生活的各个方面,严重损害他们的社会功能,他们可能仍然不接受孩子死亡的事实,或是绝望、内疚、痛苦等情绪过于强烈,这是一种哀伤延长障碍(唐苏勤等,2014)。哀伤延长障碍的持续时间较长、难以自我恢复,对家庭生活有较大的损害。此外,对于失独家庭来说,独生子女的离去是一个最为重大的创伤,可能会使得失独父母进入应激状态,导致较为严重的创伤后应激障碍(PTSD),影响个体的身心健康以及家庭的生活质量。由于我国“养儿防老”、“不孝有三,无后为大”的传统文化理念,加重了失独父母的伤痛,对于未来养老等问题的担忧使得失独家庭面临更严重心理问题,对生活的各个方面都有影响。

图源网络

- 社会困境

失独家庭可能面临的首要社会困境就是婚姻危机,根据数据统计,在美国有近46%的夫妻在失去孩子后会经历婚姻危机(刘新宪,王建平,2018)。独生子女家庭本身就是一个高风险的家庭结构,因为类似三角形,三点互相支撑形成的稳固结构,一旦失去一点,稳定性便消失了。一些本身存在婚姻问题的夫妻,为了孩子才坚持在一起,孩子离去之后,自然就离婚了。还有一些人受到传统观念的影响,认为自己一定要“有后”,他们难以接受没有子嗣,就算婚姻有感情基础,可能也会选择重组家庭。此外,孩子离去后造成的一方或双方情绪失控,可能会因感情的宣泄,伤害到最亲近的人,导致感情的破裂。双方的差异也可能使得失独父母无法相互支持,例如其中一方选择回避一切有关孩子的话题,而另一方不断提起或者一遍遍重温和孩子的记忆;又例如其中一方不断调整自己,试图走出悲伤开始新的生活,仍然痛苦的另一方可能会抱怨对方“冷漠”、“你为什么不难过”等等。如果不能妥善处理丧子后婚姻出现的危机,可能会对失独家庭产生严重的二次伤害。

另一种社会困境则是与其他人的人际关系。部分失独家庭由于内心敏感和脆弱,不会选择寻求身边社会资源地支持,反而更多地选择逃避(何丽等,2014)。在孩子离世之前,失独家庭的社会资源很大一部分围绕着孩子,或是在与他人交往时不可避免地以孩子为中心话题。失去孩子后,旁人不经意的话语或是举动都有可能引起失独者对孩子的怀念和悲伤,或许善意的安慰在他们看来也只是会一次次揭开伤疤。因此,为了避免引起更大的痛苦,失独者往往会将自己封闭,减少与他人交流,缩小生活空间。除了主动的远离社交,失独家庭也有可能被动地受到疏远。一些失独者会出现类似“祥林嫂”的反应,不断提起自己死去的孩子,好像他们还活着,这种偏离现实的反应或极端情绪难免会让他人避开。同样是受到传统观念的影响,有些人认为失去孩子是“不吉利的”,尽量不要接触太多,因此失独家庭可能会被边缘化,受到疏远,这种现象在农村地区更为常见。

图源网络

- 养老困境

孙玉华夫妇在女儿去世后面临的最大困境就是养老中的经济困难,政府虽然对于失独家庭有特殊补贴,但是一旦需要治病,就远远不够了。孙玉华和丈夫的病辗转多地治疗,并且经常发作,手术和药费已经花光了他们的家底,还向亲友借了很多钱,这种经济压力也是压垮孙玉华的一根稻草。失去独生子女对父母而言,将或多或少产生一些经济方面的问题(许晶,黄楚薇,2020)。随着年龄的不断增长,个体劳动能力和自理能力会逐渐下降,退休后的经济收入更是不能得到保证;特别对患有疾病的失独者来说,高昂的医疗费用无疑也是雪上加霜。

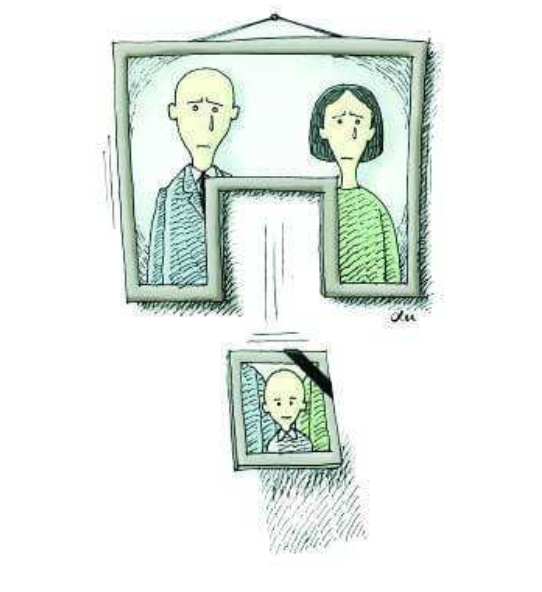

另外,“养儿防老”的传统观念不无道理,失独父母在步入老年后没有子女照顾,生活上和精神上都缺乏照料和慰藉(许晶,黄楚薇,2020)。失独家庭中的老人一切照料都需要靠自己,生活困难程度较大,加之部分失独老人不能顺利进入养老机构,或者其亲属由于各种原因而不能给予帮助,生活中的护理问题全部需要由失独者自己承担。精神上,晚年本应该享受天伦之乐,却只能靠独子生前的遗物来缅怀和思念。另一位失去独生子的潘老人夫妇希望自己临终后有人能帮忙扫扫墓,想预支费用,但是没有这项业务,因此他们感慨“生病没人管,养老没人收,临终没人关怀”。的确,潘老人的话道出了和几千万和他们一样、和孙玉华夫妇一样的心声,失独家庭的养老困境,让他们怀着对过去的怀念、对未来的担忧,在现实中痛苦地生存下去。

失独家庭虽然已经被越来越多的人所关注,但他们的困境仍真实而长久地存在着,如何走出困境是我们应当更为关注的问题。那么失独家庭该如何走出悲痛,找到新的健康生活的方式?又该如何迈出自封,重新融入社会当中?他们面临的诸多困境该怎样适应,在我们下一期的文章中,将为大家进行介绍。

参考文献:

刘新宪, 王建平.(2018). 丧子后婚姻危机的心理分析及应对建议. 心理与健康(12),22-24.

宋潮,李婉君,蒙晓晖,邢怡伦,符仲芳,王建平.(2018). 失独父母创伤后应激障碍的症状结构、特征及预测因素.心理学报,50(12):1400-1412.

何丽,唐信峰,朱志勇,王建平.殇痛:失独父母哀伤反应的质性研究.(2014).中国临床心理学杂志,22(05):792-798.

何丽,王建平,尉玮,谢秋媛,唐苏勤.(2013).301名丧亲者哀伤反应及其影响因素.中国临床心理学杂志,21(06):932-936.

新浪网新闻:59岁东北失独妇女自杀:夫妻俩身患多病负债十几万哭诉“活不起”

梁明辉,张黎,巩新鹏 & 张梦.(2013).失独者心理健康状况初探——以50例失独父母SSRS与K10的网络调查为例. 中国农村卫生事业管理(12),1393-1395.

唐苏勤,何丽,刘博,王建平.(2014).延长哀伤障碍的概念、流行病学和病理机制. 心理科学进展,22(6):1-11.

唐信峰,贾晓明. (2013).农村丧亲个体哀伤反应的质性研究. 中国临床心理学杂志,21(4):690-695.

许晶,黄楚薇.(2020).失独老人养老困境及对策分析.市场周刊,33(11):188-190.

李文文.(2020).失独家庭面临的困境及社会工作介入策略研究.社会与公益,11(08):20-21.

图源自网络

撰写 | 石佳霖

编辑 | 刘也行

策划 | 候贤睿