不能承受的生命之轻|如何及时发现青少年的自杀信号

作者:婚姻家庭研究咨询中心

北师大中国婚姻家庭研究小组

我们隶属于北京师范大学发展心理研究院,专注于中国婚姻与家庭研究,致力于将实用有趣的学术成果分享给大家。本期作者

苏娃浔

北京师范大学心理学专业生

中国婚姻家庭小组成员

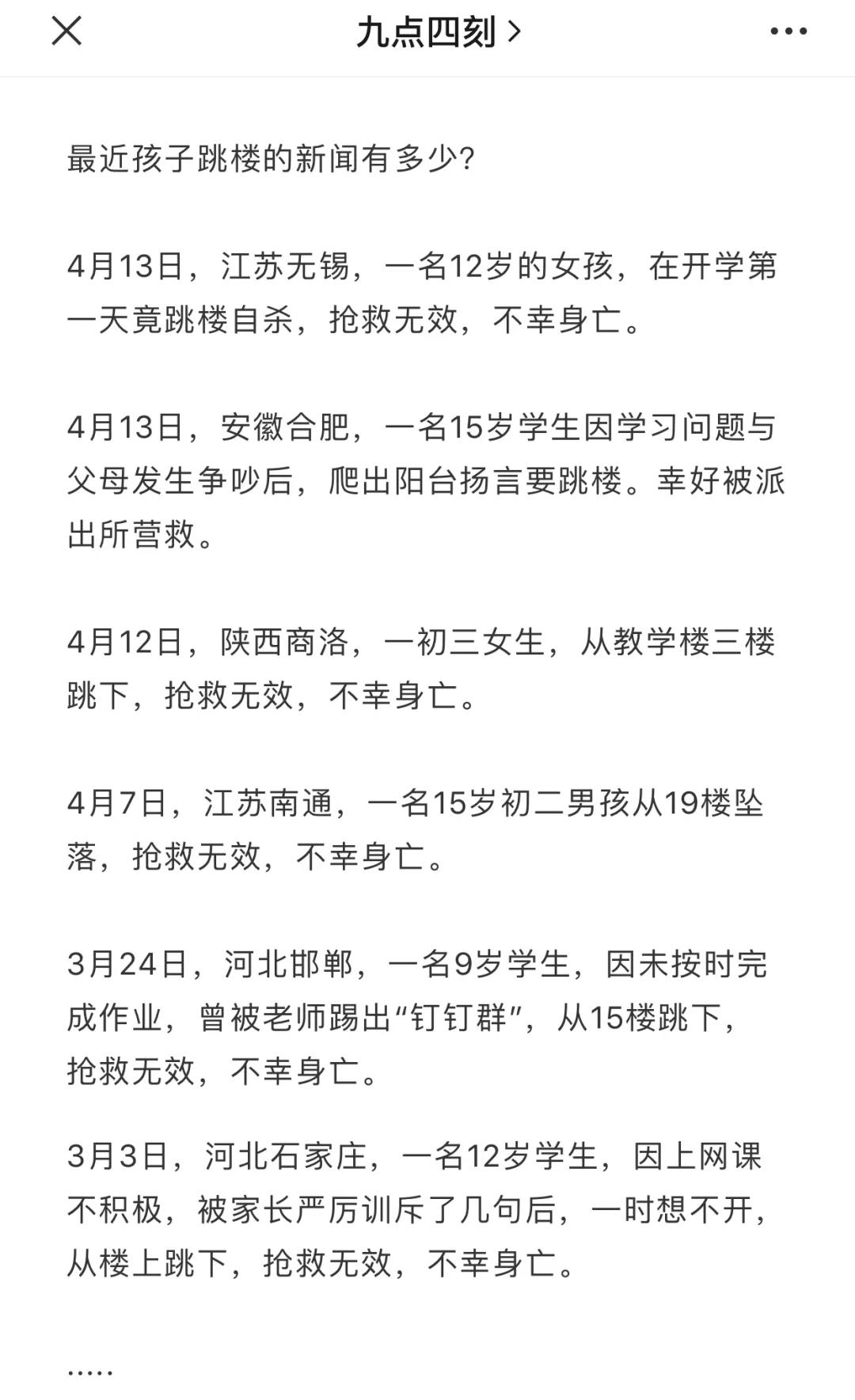

自杀已成为我国14~ 34岁群体的首位死因(Phillips, Li, & Zhang,2002)。中学生 5个人中就有 1人曾经考虑过自杀。男、 女生自杀 意念报告率为16.7%和 24.3%,自杀计划报告率为5.6%和7.7%,自杀行动报告率为 2 .9% 和 3.0%(季成叶 & 陈天娇,2009)。

自杀者在自杀之前都会经历矛盾和痛苦的心理,他们一方面想要结束生命,一方面想要求助,希望有人能够帮助他们。几乎所有自杀者在自杀之前都会因为矛盾和痛苦向身边的朋友、亲人等发出各种求救信号。他们寻求的是结束严重的痛苦,而不是真的想结束生命。

2020年5月16日下午一条微博惊动了不少网友

“这个世界,永别了”配上了割腕的照片

看到这条消息的网友开始紧急寻人

由于女孩资料所在地是上海,大家求助当地警方

与此同时

评论区还有一股暖流不断涌动

无数网友安慰这位女孩

当晚,女孩被救了回来,随后也发微博表示

“我被救回来了,看到你们的留言很感动,要不然就赖活着吧。”

如果能够及时发现这些信号,施以援手,自杀就是可以防止的。

那如何才能防止自杀呢?

一是要识别可能导致自杀的危险因素,尽早做一些预防工作,就可以防止把自杀想法付诸于自杀行为;二是要敏感地抓住自杀者自杀前发出的求救信号,采取适当的行为,也能起到挽救生命的作用。

一、自杀危险因素

2020年5月20日,江西赣州,一名11岁男孩站在高楼护栏外欲轻生。警方接警后将他拉回室内并暖心激励他。原来,男孩的父亲身患癌症,母亲在外地打工,一人承担医药费及家里所有开支。但妈妈的批评让他觉得内疚,认为自己是个负担,遂产生了自杀的念头“只要我死了,就不会生病花钱了……”面对孩子自责,民警鼓励他:“你不是负担!你是英雄!记住!你是英雄!”

青少年的认知、自我调节等功能还尚未成熟,不一定能够积极处理遇到的压力、负性事件。当生活中遇到巨大的变故时,如若青少年没有得到适当的引导,可能会让青少年踏上不归路。因此,当发现青少年正在经历以下危险因素时,老师、父母等应引起重视,关注青少年的心理状态,给予适当的引导,培养对待应激事件的积极态度和成熟的应对方式。

重大生活事件

比如丧亲、破产、家庭功能不佳与变化、人际冲突与孤立等

躯体疾病

严重的躯体疾病如残障、癌症等;

精神疾病

抑郁症、双相情感障碍、精神分裂症、物质滥用成瘾等;

个人或家族自杀史

家族中有自杀史或者个人曾自杀未遂;

二、求救信号

如果很不幸,我们没有阻止事情往自杀方向发展,我们还有其他机会。一般来说,很多自杀者在自杀前都会发出求救的信号,这些信号实际上是想引起父母、教师等周围人的注意,希望有人能够得到帮助。若老师和家长等周围人能够及时识别青少年自杀者发出的求救信号,给予适当的关注和引导,还能拯救其生命。

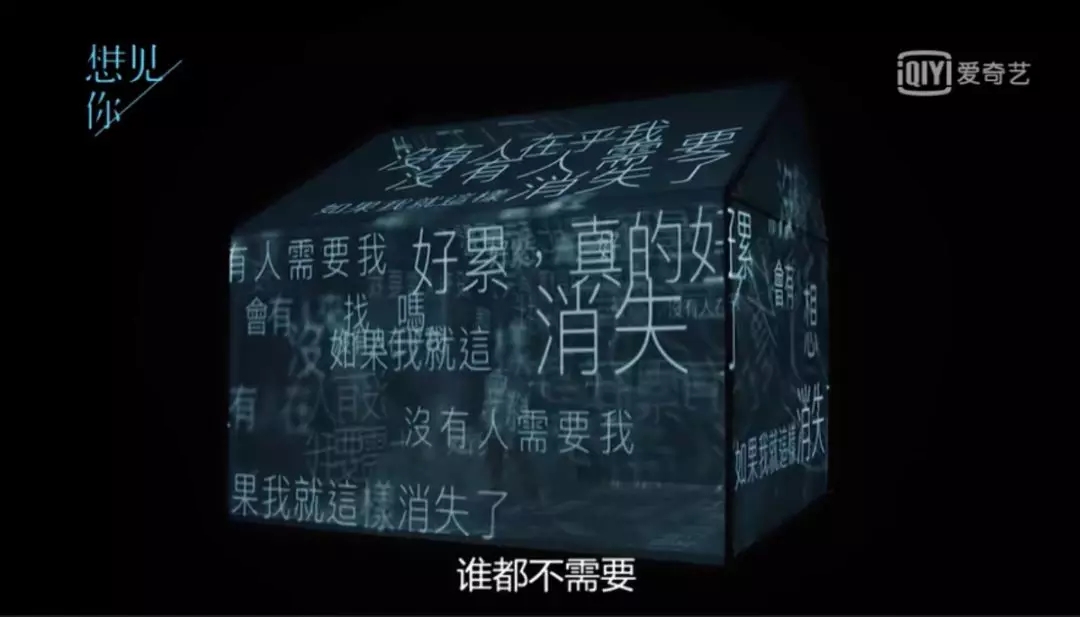

· 消极的情绪——我真的很难受

很多自杀者在自杀前一段时间都存在各种消极的情绪:悲观、抑郁、焦躁不安、无助、无望、无价值感、异常强烈而无法宣泄之愤怒或仇恨等等。

文章开头发微博的女孩,在实施自杀以前,也曾发过多条微博透露自己的消极情绪。

如果那几条微博能够像女孩与世界告别的微博一样引起注意,如果有人能早点注意到女孩的“求救信号”,也许这场自杀就不会发生。

当你注意到你身边有人沉浸在消极的情绪中无法缓解,请你多关注一下,也许这是他自杀前发出的最后的求救信号!

突然的改变——我的身体在求救

除了情绪以外,身体也会主动发出其他求救信号。

- 学习态度和方式的变化:突然对热爱的事物失去兴趣、学习态度和方式突然变得消极、无法专心等;

- 作息习惯的变化:睡眠质量下降、难以入睡、易醒等;

- 与人交往的变化:突然变得回避交往、突然非常主动进行社交等;

- 其他变化:严重抑郁后的突然平静、食欲下降、身体状态不佳等等。

当然,这些也可能只是身体状态不佳或者其他原因的表现,但我们谁也无法保证它不是危及生命的信号,所以请不要轻视它。

厌世的言语——我不只是说说而已

扬州一名14岁的男孩,因为厌倦父母争吵不断,从29楼跳下去,以最决绝的方式结束了自己的生命。他在自杀之前还曾经劝阻自己的父母:别吵了,再吵我就跳楼!可是正在气头上的夫妻二人没有顾及儿子的心情,也没有把儿子的话当真。最终儿子跳楼时,两人还在争吵,根本就没注意到精神崩溃、痛苦不已的孩子……

很多人总会把自杀者的一些厌世言论当作开玩笑,或者认为“真正想自杀的人是不会把自杀挂在嘴边的”、“天天把自杀挂在嘴边的人可惜命了”。这是错误的!

实际上,大部分自杀者由于其矛盾和痛苦的心理,在采取自杀行动之前,会与身边的人谈论与死亡相关的事情,比如轻生的念头:“没有我所有人都会更好”、“活着一点意义都没有”;自杀计划;自杀方法等等,希望引起注意得到帮助。

如果有人与你谈论自杀相关的事情,请不要掉以轻心,也许他在说救命。

也许有人会误以为他们在威胁,但是,请记住,即使是威胁,也可能成真。

奇怪的行为——我希望你能注意到我

有的自杀者也许没有在言语上直接表达与死亡相关的事情,但是他们可能会做出一些奇怪的行为:立遗嘱、将心爱之物分赠他人、清理自己所有的东西、写告别信、极端和不计后果的冲动行为……这些突如其来的交代后事的行为,也许是他们另外一种求救信号,希望能够得到注意,希望有人能阻止他们。

最后说两句

如果你身边有人正在发生以上的情况,请你:

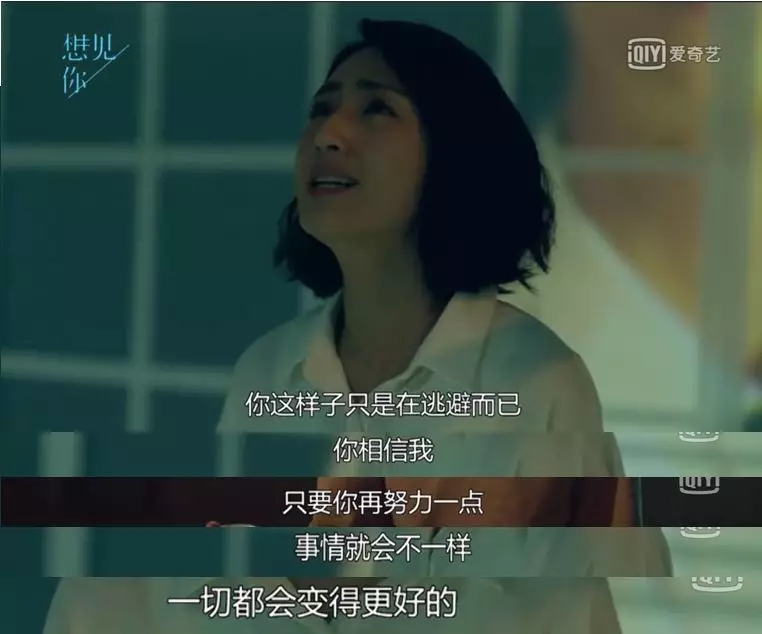

·不要批评、指责或者拒绝他们

·不要表现惊慌失措

·不要做出无法保证的承诺

·不要否认或者忽视他们的感受

·不要阻止他们用哭泣等方式宣泄情绪

·不要忽视或轻视他们的自杀想法

·不要答应为他们的自杀保密

·如果自杀危险系数很高,不要让其独处,并帮助其去除身边的自杀危险物品

·冷静、耐心地倾听与陪伴

·直接询问其自杀意念

·让他们相信可以得到帮助,并鼓励、帮助他们寻求帮助

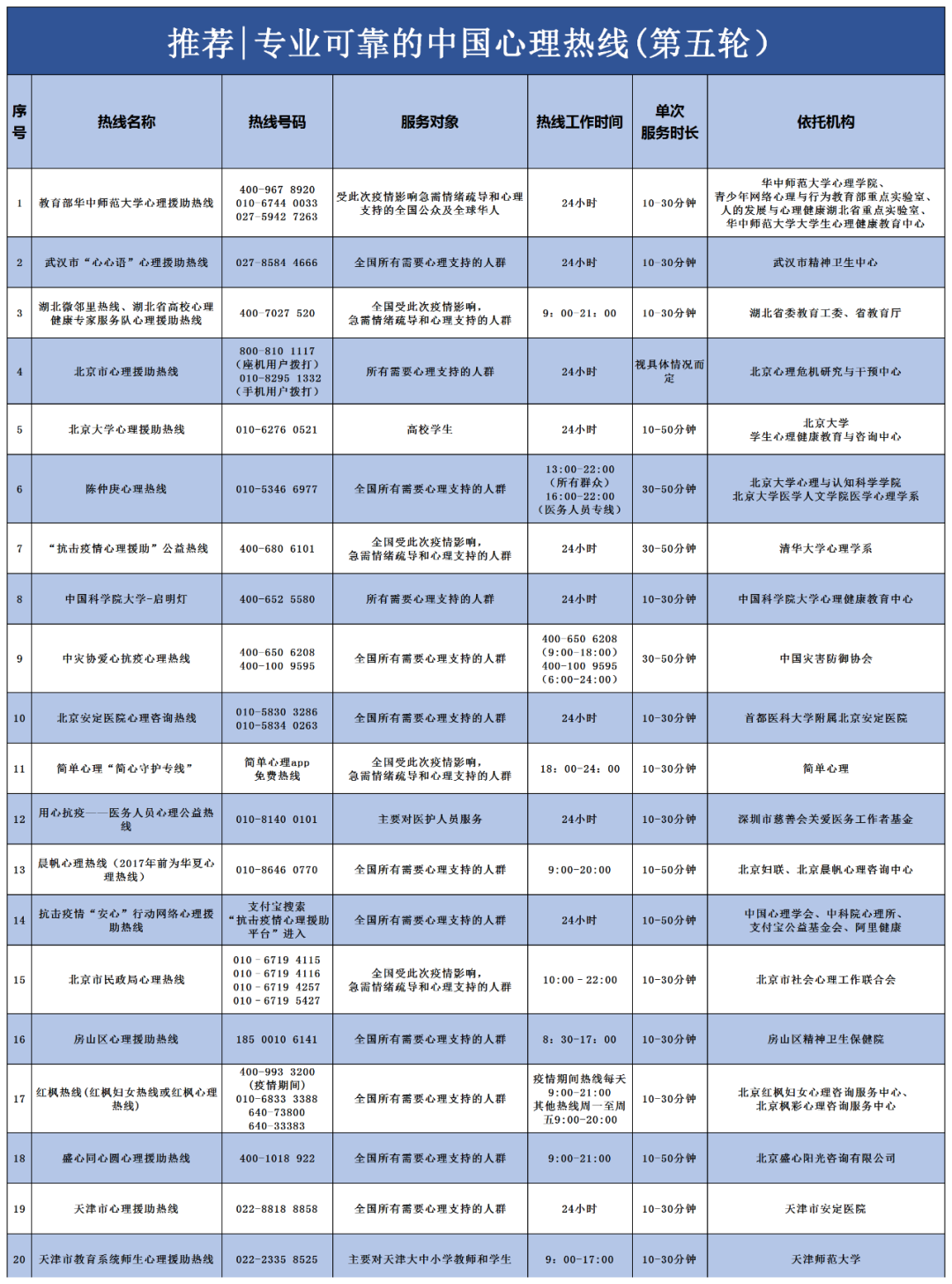

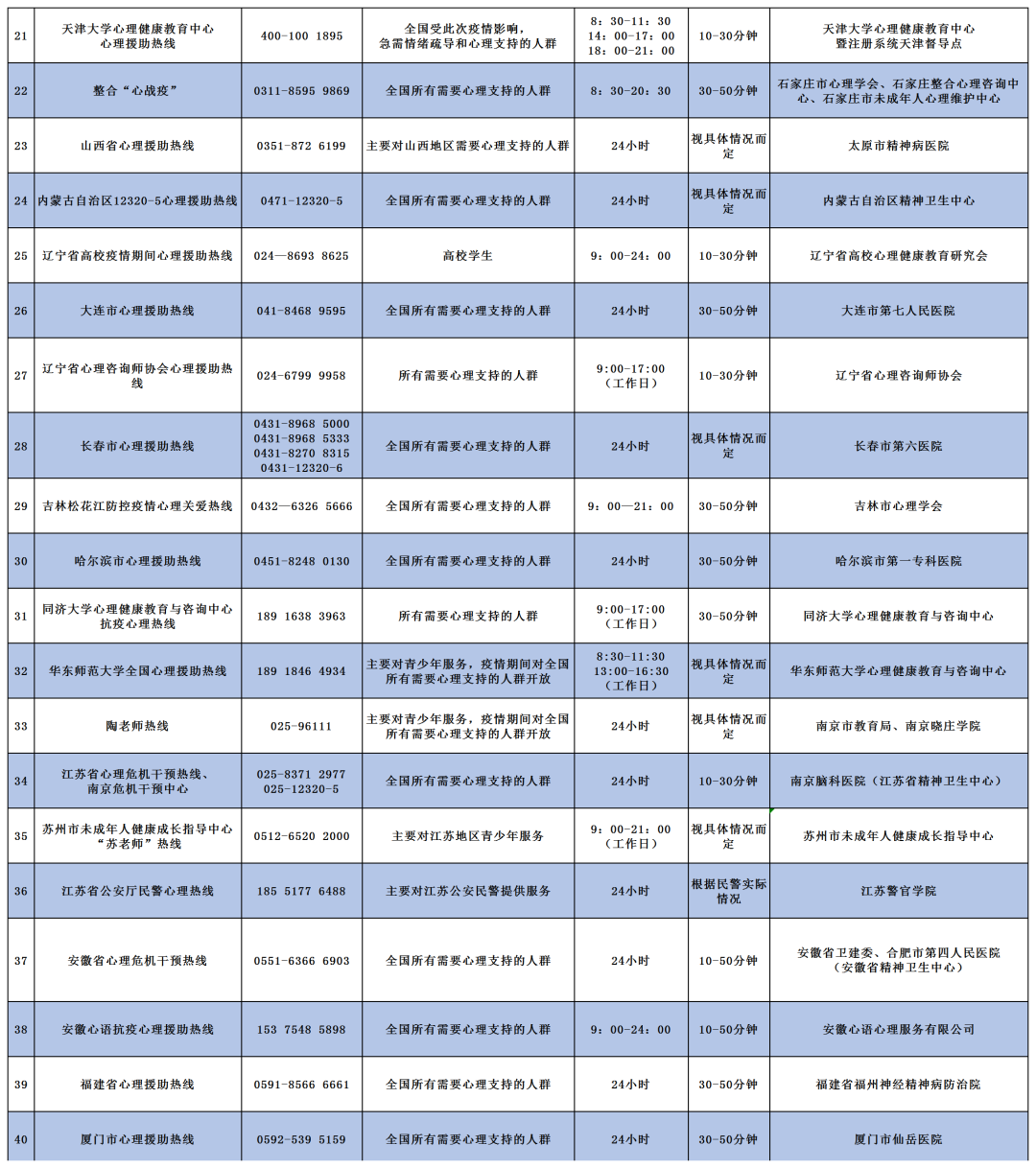

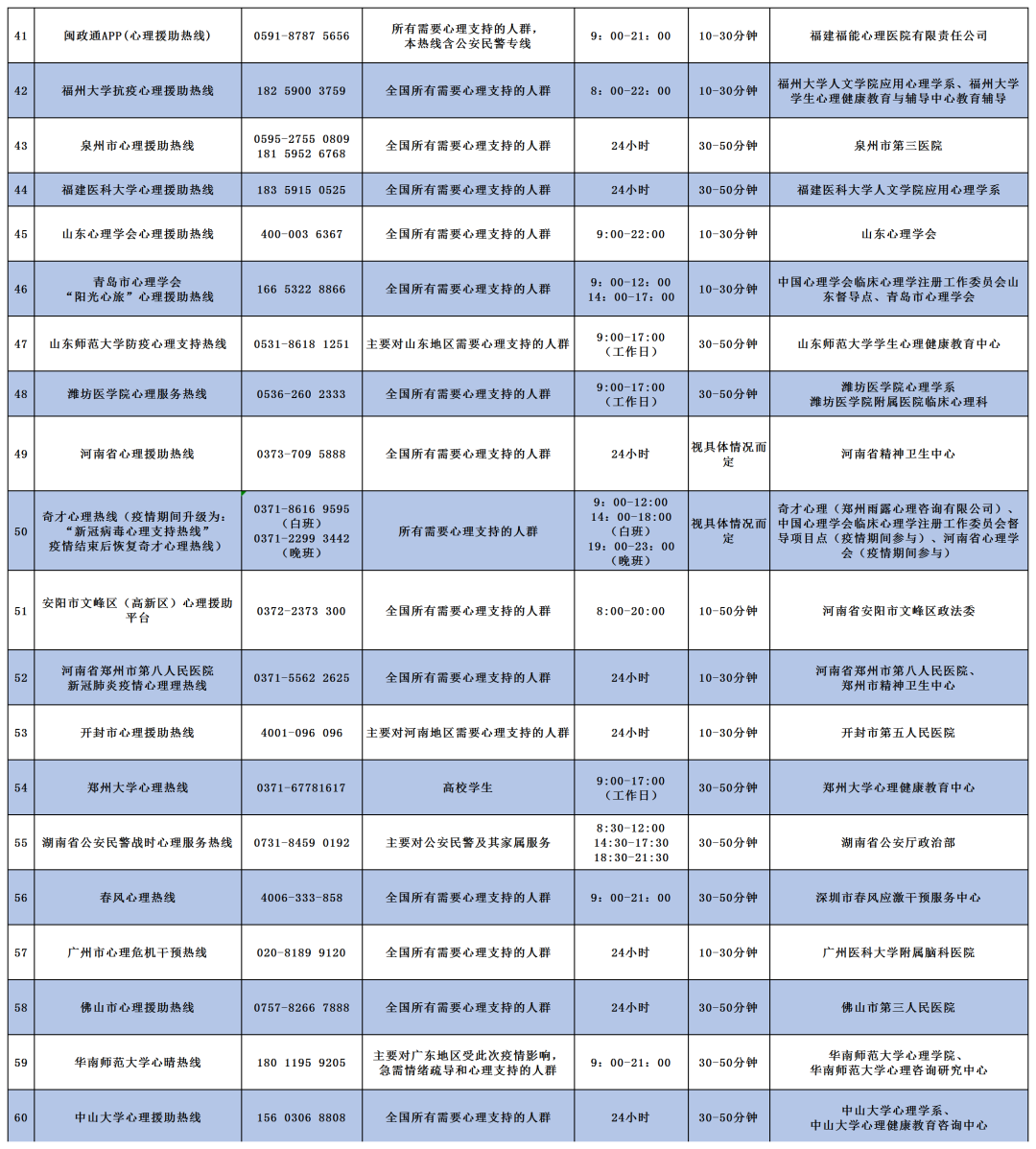

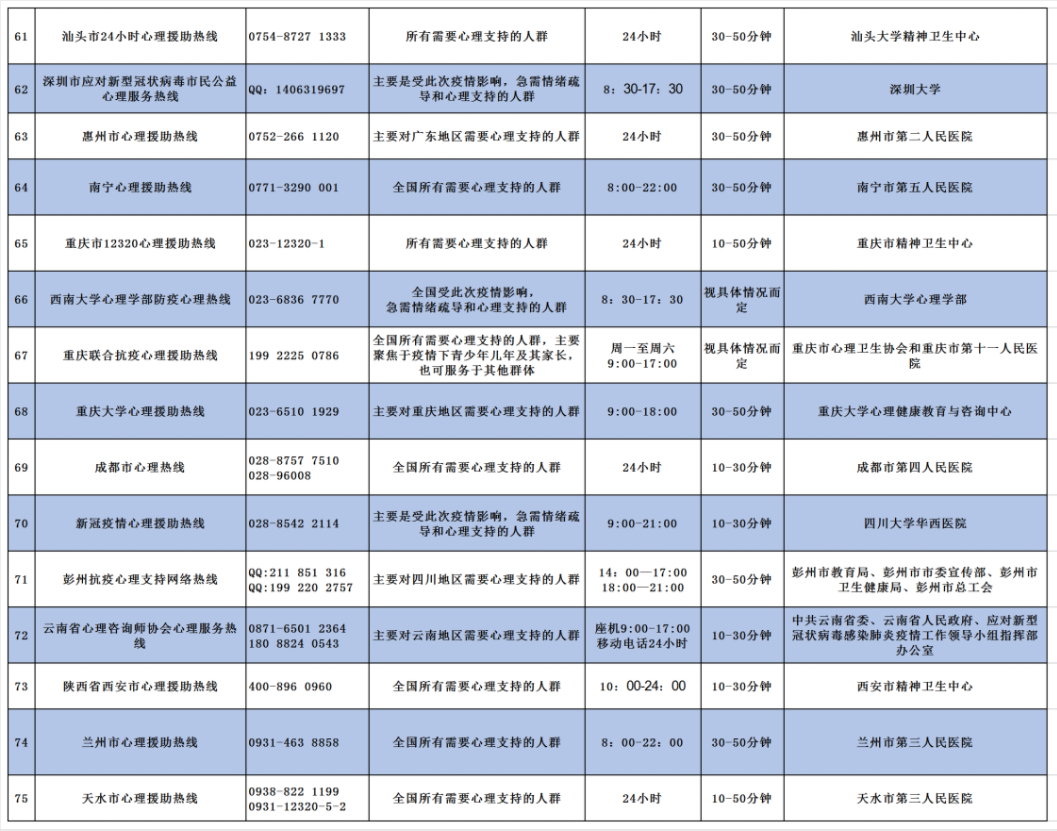

·求助专业人员

参考文献:

Phillips, M. R., Li, X., & Zhang, Y. (2002). Suicide rates in China, 1995-99. Lancet, 359(9309), 835-840

季成叶, & 陈天娇. (2009). 中学生自杀行为流行现状及其与心理-情绪障碍的关联. 中国学校卫生, 30(02), 112-115