作者 | 北师大心理学部防疫科普团队 熊珂伟

“什么?没有症状的人核酸检测也是阳性的?也是感染者?居然还能传染人?天呐,那我是不是也被感染了,只不过因为没症状,所以看不出来?可是医院的检测结果准吗?会不会我被感染了,检测结果反而是阴性,说我没事?如果是这样的话该怎么办呀?不行,我得再去趟医院!”

有许多人,总是会觉得自己的身体里得了一些仪器也检测不出来、医生也看不出来的病,总是都往医院跑,也总是不信医院给出的结果。现在,又因为新型肺炎的肆虐,再加上病毒看不见摸不着,还可能出现无症状的感染者,更是加重了自己的担心和焦虑。

我们的心理上究竟发生了什么?发生这些意味着我更敏感、更脆弱吗?又有哪些心理变化是值得我们注意的?

今天这篇文章会带大家来看看,我们在疫情中,可能会出现哪些心理问题,同时又有哪些信号是值得我们注意的。

在继续阅读之前,需要注意的是:当人们出现心理问题时,这并不意味着他们是脆弱的、无能的,因为一个人会出心理问题的原因是非常复杂的,这涉及到基因、孕期过程、成长环境、成长经历,以及过去或现在的特殊事件等。而我们的症状往往是一个提示:它意味着我们的心理健康出现了波动,如果放任不管的话,则有着心理健康变差的风险。

严正声明:本文会列举很多症状,但它们并不是严格的诊断标准,我们的目的也不是为了给大家贴上新的标签。根据《中华人民共和国精神卫生法》规定,本文不具备任何诊断的法律效力。若对自己的心理状态有所顾虑,请前往专业医疗机构进行相关诊断。

太长不看版

一、当疫情刚刚开始的时候

1.急性应激与替代性创伤:如果那些跟疫情或死伤有关的想法、画面和文字会在我们脑子里呆很久,我们可能会变得极度失控或极度麻木,而如果这影响到了我们的情绪、饮食、睡眠,并破坏了我们的生活、学习、工作或社交,就值得注意了。

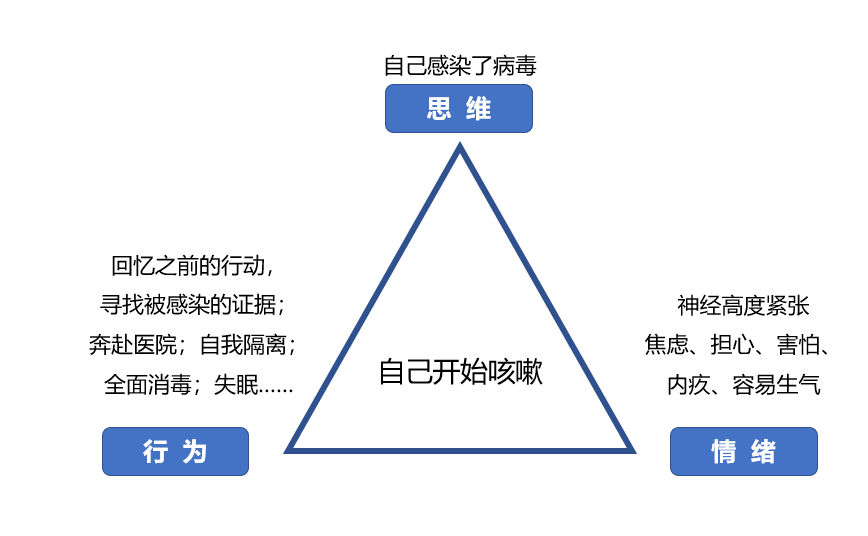

2.疑病:当我们对自己得病的怀疑变得根深蒂固,每天会花过多时间在检查身体健康或求医上,但又不相信医学检查结果的时候,就值得注意了。

3.焦虑与惊恐发作:如果我们感觉到,自己的焦虑像没了边一样,不停扩散和上升,甚至让我们出现了发抖、头晕、站不稳等生理反应和窒息感、濒死感,这就值得注意了。

4.强迫:如果我们觉得某些想法是没必要的,但又控制不住,一定要做一些事情才能缓解我们的想法给我们带来的担忧,同时这个过程又耗费了我们很多时间的话,例如一天内检测体温十几二十次,就值得注意了。

二、当疫情不断持续的时候

1.应激与衰竭:长期且严重的压力会慢慢消耗我们的能量。若我们在心理上感到疲劳、耗竭、失去动力了,生理上变得更容易生病了,就值得注意了。

2.抑郁:我们首先要做的是区分抑郁情绪与病理性的抑郁。若我们每天大部分时间的心情都很低落,对什么事都不感兴趣,出现了很多自责、内疚甚至自杀的想法,影响了饮食和睡眠,并且这种情况持续了很久,而靠自己的能力又无法好转的时候,就值得注意了。

三、总结

1.持续时间:如果我们长时间地处在巨大的心理变化里,并不随压力消失、自己适应或远离压力而缓解,那么这就是个值得注意的信号。

2.功能受损:如果我们在很长时间里,跟有压力以前比,无法再像以前一样生活、学习、工作、社交、娱乐了,那么这就是另外一个值得注意的信号。

一、当疫情刚刚开始的时候

我们谁也没有预料到,疫情来得这么快,这么汹涌。就像我们谁也没有预料到,自己在这疫情中,会受这么大的影响。

1.“我看了这些新闻好心痛、好难过。什么?整天刷刷新闻的我也会受伤?”——急性应激与替代性创伤

日常生活中是什么样的?

就像系列文章的前两篇所说,当我们面对压力时,会进入应激的状态,让我们身心都自动地发生改变,以帮助我们更好地应对压力和困难。

疫情中会有什么样的变化?

疫情有的时候离我们很远,因为它似乎只出现在网络上。疫情有的时候也离我们很近,因为即使是网络上的这些新闻和故事,也在重重地捶打着我们的心脏,更别说身边就有病患,或有病患的离世了。

在疫情中,这些会不停捶打着我们心脏的新闻和故事也好,我们亲眼目睹的悲伤之事也好,实际上都是压力或创伤,都会影响到我们。

亲眼目睹灾祸的人,和在网上看到疫情的人,可能会分别进入“急性应激(acute stress)”和“替代性创伤(vicarious traumatization)”的状态。这两种状态所表现出的症状是相似的,只不过替代性创伤的症状相对会比急性应激的症状轻一些。

当处在这两种状态里时,我们的脑子可能会像被“入侵”了一样。即使我们已经远离灾难,或已经放下手机时,那些耸人的画面、声音或字眼依然会在我们的脑海里挥之不去,有的时候就好像自己就正在经历一样,甚至做梦还会梦到它们。我们好像被“困”在了过去发生的事里。

而我们的情绪可能会陷入较大的波动里,变得极度警觉、易怒、富有攻击性,像火药一样,即使是面对生活琐事时也一点就着。而焦虑、抑郁和内疚等负面情绪也会是我们的常客。这是一种会被自己或他人看作是“极度失控”的状态。

除了“极度失控”,我们也可能在应激或创伤的影响下变得“极度麻木”。与时刻处在低落状态里的抑郁不同或时刻处在高涨状态里的亢奋不同,它们都是情绪波动的体现。而麻木意味着没有波动,就好像自己的身体还在,但灵魂已经离开了这个世界一样,如同平静的死水一般。我们可能会在很长时间里都感受不到快乐、满足等积极的情绪。

变得“极度麻木”的另一个风险在于,不像“极度失控”一样能吸引人们的注意。处在“极度麻木”中的人们更容易被人忽视,这增加了健康继续恶化的风险。失去了与自己的连接,也失去了与外在现实的连接——我们好像又被“困”在过去了。

我们的睡眠可能因此会变差,注意力也可能变得难以集中。我们还可能不再想去那些发生过灾祸的地方,或者直接卸载掉相关的APP。

整体上,若我们能够及时地远离这些让我们有压力的事件,及时休息,并且症状会随着疫情的缓解或自己的适应而缓解的话,则并无大碍。

哪些信号值得我们注意?

如果我们发觉自己处在这样的状态里已经很久了,并无法随着时间、压力的平息或自己的调整而得到缓解,并且这种状态还影响到了我们的生活、学习、工作或社交的质量,让我们无法再像以前一样做事了的话,那就得提高警惕多加注意了。

2.“我是不是已经被感染了,但是没查出来?”——疑病

日常生活中是什么样的?

我们在日常生活中会有许多小磕小碰、头疼脑热、发烧感冒的,这些变化大多都会引起我们对自己健康的关注。往往等身体自己恢复了,或我们认为没有那么严重,便也不那么在意了。

疫情中会有什么样的变化?

可是在疫情中,一切似乎都变得不一样了。随便一咳嗽,都会令我们感到警觉万分,立刻就让我们联想到自己是不是染上新型肺炎了。还有许多人,即使身上没什么不舒服的感觉,可心里总觉得不舒服,总担心自己在潜伏期没查出来,或自己是一个无症状的感染者。还有一部分人虽然脑子里知道自己应该没有问题,但是情绪上的担心和焦虑程度却不受控制,即便知道自己没事也还是寝食难安。

说实话,如此未知和严重的疫情确实会给我们带来许多焦虑、怀疑和不信任的感受——无论是对自己、对新闻还是对医学——并不是无中生有或无理取闹,而是有据(实际存在的风险)可依的。就像是第一篇文章里提到的,如果我们在这个时候依然感到淡定、无所谓,那这反而会招致风险。

如果随着疫情的缓和,上述的情况也渐渐得到了缓解,那并无大碍。

哪些信号值得我们注意?

但是,如果在超过半年的时间里,类似“我感觉自己生病了,但医生没查出来”或“我腿有点疼,这是不是肺炎的表现”这样令自己高度焦虑的想法,或“我腿疼,是不是得癌症了”这样的与实际情况离得太远的想法,一天到晚地都在我们的脑子里打转,即使是相反的医学检查结果也说服不了我们,并且这让我们每天花很多时间去搜索相关信息、检查自己的身体,或花很多时间不停地去医院看病、但医学检查结果又说服不了自己的话,这就是个值得我们注意的心理健康问题了。

3.“我刚刚心慌/焦虑得像快要死掉了!”——焦虑与惊恐发作

日常生活中是什么样的?

在生活中,我们会因为大大小小的令我们感到焦虑的事情,比如考试、面试、表白等,而感到悬着的心似乎永远都降不下来,而心里的那种焦灼与紧张感,也似乎无法被任何事物安抚。有的时候,我们还会感受到自己心跳和呼吸都更快了,手脚冰冰凉的,身体也安分不下来,四处走动,坐立难安。

疫情中会有什么样的变化?

随着疫情的不断发展,感染率与死亡率的不断升高,再加上“无症状感染者”的被发现,这些看不见摸不着的病毒,仿佛“恶魔”一般,悄无声息地钻入了我们的心中,在我们的心里肆意妄为,让我们不得安生,使我们的焦虑感也会比往常更高。

对于很多人而言,我们的焦虑似乎有个“天花板”,虽然令人难受,但好像也就到那了。并会随着时间或自己的调整慢慢平复。

哪些信号值得我们注意?

可是还有很多人,焦虑感就好像坐上了一艘比过山车还快的火箭一样,用快得吓人的速度,突破了这“天花板”,直冲云霄。

在这样一艘疾驰的“火箭”上,人们可能会感到突然间的心慌、发抖、头晕站不稳,全身也有很多的不适或窒息感、哽咽感,好像快喘不过气了,或感到自己快要脱离自己的身体了,好像要“疯”了,或好像要死过去了一样……虽然这些情况不一定会全部出现,虽然这种情况会在比较短的时间内恢复,但它的惊悚性与不可预知性,还是给人带来了极大的恐慌感和恐惧感。

如果这种情况多次发生,让你非常担心自己会再次出现,甚至对你而言不可预知,连安安静静的时候都会悄无声息地来临,打扰了你的学习、工作,降低了你的生活质量,那么就值得注意了。

4.“我知道没必要,但我就是洗得停不下来”——强迫

日常生活中是什么样的?

我们的脑子里每天都会有很多一闪而过的想法,比如刚吃完饭,突然想起:“我刚刚吃饭的时候手有点脏,会生病吗?”或刚出门不久,突然想到:“我刚刚出门的时候锁门没?进贼了怎么办?”

通常,这样的想法会是一闪而过的,即使停留在了我们的脑海里,也不会停留太久。我们或许会被这些想法引起焦虑的感觉,但很快会因为我们担心的结果没有发生,或我们再多洗几次或多做几次检查而如烟般消散。

疫情中会有什么样的变化?

我们中许多人似乎在疫情发生后进入了“一级戒备状态”:洗手更勤了,打扫卫生更细致了,消毒更严格了,并且每天都要检查好多次。这些改变确实很有理由,也确实能帮助我们预防感染。

需要注意的是,如果一个人在疫情之前就在精神专科医院被精神科医师确诊患了强迫症的话,那么ta的强迫症状可能会因为疫情的影响而加重。

哪些信号值得我们注意?

对于许多人而言,这样的想法就像是在脑子里安营扎寨一般,挥之不去,即使理性上告诉自己“脏了也没关系,不会生病的。”或“没锁也没关系,没人会经过我家门前的。”,即使心里很清楚这些想法和担心是过度的、没必要的,甚至自己根本不想去想这些,但是这些想法和那些对后果的担心仍让我们整天提心吊胆的,心就好像悬在了空中降不下来,焦虑无比。

同时,人们会去找一些方法让自己好受些,不这么焦虑,比如觉得心里不踏实就再洗几遍,或再检查几遍,或在心里面告诉自己“别想了别想了别想了,没那么脏没那么脏没那么脏……”。

然而,这些方法可能暂时有效,但下次上面说的情况依然会发生,或有的时候连这些方法都没用了。更严重的时候,我们每天会花很多时间在与这些想法的斗争上,或在为了缓解焦虑而做出的行动上,比如通常来说用洗手液洗手一次就干净了,但我们却会花上几个小时不停地去洗。

如果你的确发现你脑子里总有这些挥之不去的想法,让你提心吊胆十分焦虑,同时又让你每天花了很多时间在这些想法或做法上的话,那么就得认真注意一下了。

二、当疫情不断持续的时候

这场疫情,就像没有边一样,一直在持续,一直在扩散,究竟什么时候是个头?

1. “慢慢的压力,也慢慢让我顶不住了……”——应激与衰竭

日常生活中是什么样的?

我们在第一篇文章里谈到了应激和它的前两个阶段:警戒反应期和抵抗期。

人们在警戒反应期和抵抗期的时候,身心自发的变化能够增强我们对疫情压力的抵抗能力,我们能在一段时间内恢复自己的能量,让我们在适应的状态里以一个更好的状态生活、工作。即使因为疫情持续时间长而令我们处在慢性应激中,只要我们还处在前两个阶段,则大体上还是一个稳定的、平衡的状态。

疫情中会有什么样的变化?

人们会因为新冠状病毒肺炎疫情这一突发的巨大压力而进入到一种自我保护和自动应对的应激状态。我们或许会经历比平时时间更久的应激状态,感受更多的情绪、生理、思维和行动上的变化。

哪些信号值得注意?

如果疫情压力对许多人(比如一线医务工作者)而言是过大的,或持续时间过长,当人们身心的能量和资源被慢慢耗光的时候,我们便无法再和压力做对抗,便可能会进入应激的第三阶段——衰竭期。

这是一个充满风险的阶段。在这样一个阶段,心理上,人们会感到疲惫、耗竭、焦虑、抑郁、失去希望,仿佛自己身上的精力与能量被抽空,即使面对着困难,也不愿意再去做点什么了,或觉得,即使自己做些什么,也无济于事了。人们抵抗压力的能力会显著降低。生理上,人们的免疫力会因为身心能量的不断消耗而变弱,人们会因此变得更容易生病,甚至会伤及身体器官。

如果人们在这个阶段无法解决、适应或远离疫情带来的压力,则可能会出现很多身心健康问题,比如长时间处在抑郁之中。

2.“我感觉不会再好起来了。”——抑郁

日常生活中是什么样的?

或许很多人想直接跳过这段,因为我们很多人听说的“抑郁”都来自“抑郁症”这个词,仿佛抑郁是个洪水猛兽,只要碰上就难逃一劫,令人避之不及,因为它似乎和我们不太喜欢的“敏感”、“脆弱”、“矫情”之类的词汇联系在了一起。

但实际上,抑郁(depression)首先是人类的一种情绪,而不是一种疾病——只要人们还有着能感受到情绪的能力,就都能感受到抑郁这种情绪。人们在自己的日常生活中,经常会感受到抑郁情绪:那是一种相对低落、令人提不起精神的情绪。

当我们处在抑郁情绪中时,会感到心情非常地低落、糟糕(但有些儿童或青少年反而会变得更加暴躁、易怒),就好像自己沉在了海底、被压力笼罩一样。这个时候,可能我们平时很感兴趣的事情,比如看电影、玩游戏、打篮球,都难以吸引我们的注意力、提起我们的精神了。与平时比,我们在吃饭和睡觉上会变得更多或更少,这也可能会影响到我们的体重。

这会是一种疲惫、没精神的状态。我们会比以前更难打起精神集中注意来做事,在做决定上也可能变得犹豫不决。在这样的状态里,人们可能会出现很多批评自己、否定自己的想法,觉得自己一无是处,什么也干不好,不招人喜欢。偶尔的时候,我们还会出现想要伤害或杀死自己的想法。

很多人会时不时地处在这样的情绪状态里,或许上面有几点说中了我们的心坎。记住,这是我们人类众多情绪中的一种,有抑郁情绪并不意味着自己是病态的,抑郁就像开心和生气一样平常。

一般来说,我们会因为问题的解决,或觉得那些事情不再重要了,很快从抑郁的情绪中恢复,通常只要几个小时到几天。

疫情中会有什么样的变化?

疫情的爆发带来了太多的变化,无论是生活上的、学习上的、工作上的还是经济上的。这些变化打乱了我们原有的计划,让我们感到无能为力,感到自己没有想象中的好,甚至还让我们失去了很多……这些变化和影响,都会让我们感到长时间的缓慢的抑郁。

当我们因疫情而处在这种缓慢的抑郁中时,整体上,如果我们依然能靠自己的力量或其他方式让自己感到好起来,重拾精力去做事。而即使感到抑郁,那也是暂时的、波动的,能够被调整的,那这并无大碍。

哪些信号值得注意?

如果你体验到的抑郁持续(比如几乎每天或在每天的大部分时间里)、长期(通常大于两周)存在,而且我们无法再通过各种各样的方法,让自己感受好起来的时候,它就是个值得你心理健康问题了。

就像是下图所示一样,当我们处在病理性的抑郁中时,似乎失去了回复精力与能量、调节情绪的能力,任凭我们怎么努力,总是沉在海底一般。

三、总结

全文有两个关键词重复出现,一是持续时间,二是功能受损。

持续时间:我们通常都会因为环境的压力而出现心理或生理的变化,如果我们的变化能够在压力消失时缓解、随着自己的适应缓解或远离压力而缓解,那并无大碍。但是,如果我们处在巨大的变化里很长时间了,并不会因为上述原因而缓解的话,这就是个值得注意的信号了。

功能受损:如果我们因为压力而在生活、学习、工作、社交、娱乐等方面出了问题——特别是跟以前比,以前能做到的事现在无法做到了,并且持续了很长时间也未得到恢复,那这就意味着我们在某个特定领域的功能(比如社交)受到了损害,是功能受损的表现,也是十分值得注意的信号。

上面提到了许多症状,虽然被归在了许多类别里,但对于一个人而言,ta不一定会出现某一类别里的所有症状,ta也可能会出现不同类别里的不同症状。

我们并非一定要等到症状足够多了或足够严重了才能允许自己去寻求专业的心理帮助。只要我们体会到了明显的痛苦,让我们无法再像以前一样生活、学习、工作、社交,我们又无法通过自己的方式改善,甚至出现了想要死亡的想法或做法,你就有权利,通过寻求专业心理帮助的方式,让专业人士做出更权威、系统的判断,在他们的帮助下,让自己好起来。

因为这些都是十分值得注意的心理问题,寻求专业的心理帮助,能够即时地发现问题,并尽早地做出改善,使我们尽快地回归生活。记住,寻求专业的心理帮助,并不意味着你比其他人更脆弱、更“敏感”、更差劲。实际上,这是你作为一个健康的人,能够即时捕捉自己的变化、做出自己基于现实的客观判断,并调动自己的力量和能力改善自己的境况,让自己变得更好、更健康的表现,是十分值得肯定和鼓励的。

本文作者:熊珂伟,北京师范大学应用心理-临床与咨询心理硕士,国家三级心理咨询师,性与性别少数友善咨询师。长期、稳定接受专业系统培训与督导师的督导。