亲社会实验室 | 如何告别僵硬的母子关系?

热点评论

Coco有话说

最近,因为居家抗击疫情的原因,很多家庭的亲子关系都到了剑拔弩张的地步,原因是在母子真正朝夕相处的这段时间中,母亲对孩子的许多行为由于看不惯而横加指责,而孩子由于不满母亲的时时处处严加管理而常常大发脾气……

尽管许多妈妈认为自己是在爱孩子,但最终却造成了孩子对母亲的对抗,使亲子关系变得极为僵硬。那么这背后的原因是什么呢?

僵硬亲子关系的成因

母亲的心理控制

“我平时打你骂你是因为爱你,我这样都是为了你好。”

“我那么辛苦地把你拉扯大,你怎么能不听我的话?”

孩子在家呆得越久,可能会越频繁地听到妈妈说这样的话。这些话似乎拥有无形的力量使孩子承受了巨大的压力,最终迫使孩子接受了母亲的观点。这种以控制子女行为、情绪乃至内在心理为目的的消极教养方式,在心理学上被称为心理控制。

《小欢喜》台词截图

心理控制有多种具体的表现形式,最典型的就是家长利用自身权威来引发子女的内疚感,让子女背上沉重的情感包袱,比如英子妈最常对英子说的一句话就是“英子,你可是妈妈的一切”;此外,一旦子女没有达到自己的期望时,心理控制的父母就会收回自己对子女的爱,比如最近河南洛阳的一个12岁男孩因为考试没有达到95分而被妈妈扔在了高速路口上,致使这个男孩对母亲心生怨恨。这种有条件的爱使得孩子知道自己一旦没有达到妈妈的要求就会失去妈妈的爱,孩子总是处于不安全的状态中,母子关系因此也变得异常的脆弱。

以往研究还发现,母亲心理控制会使孩子产生一系列内外化问题并且极大地影响了母子关系。尽管心理控制当下会引起孩子的内疚感,使孩子顺从,看起来好像维持了母子关系的和谐,但从长远的角度来看,心理控制使孩子承受了巨大的负担和压力,母子关系缺少了真正的温暖和安全感。

《妈妈的遥控器》台词截图

孩子的自主性需要

孩子对母亲教养方式的反应也是影响亲子关系的重要原因。心理学理论指出,所有个体都有强烈的自主性需要,即个体能够控制自己的行为并在心理上有自由感。而母亲的心理控制则阻碍子女自主性需要的满足。儿童青少年正处在自主性需要不断增强的时期,母亲对孩子自主性需要的满足不仅能够促进孩子的积极发展,还能提高母子关系的质量。

自主性需要得不到满足的子女通常会放弃沟通协调,以此来应对母亲的心理控制。他们会通过对立违抗或者消极适应的方式来面对母亲的心理控制以达到新的“平衡”。而且,选择对立违抗的孩子会出现更多的叛逆行为,比如与母亲争吵,严重的还会结交不良同伴、吸烟酗酒、攻击他人和逃避学业等;选择消极适应的孩子会出现更多的心理健康问题,比如抑郁、焦虑和睡眠不良等。而这些问题又会导致亲子关系质量变得更差,使母子关系更加僵硬。

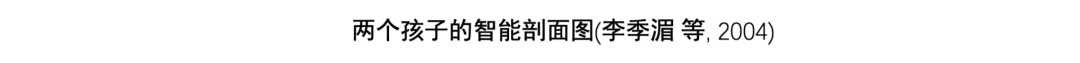

此外,值得注意的还有,亲子关系也是父母教养方式与子女行为方式交互作用的结果。当孩子处于不同年龄阶段时,母亲和孩子的行为对母子关系的影响不同。孩子年幼时,母亲的影响更大,年龄较小的孩子就像是一张白纸,此时母亲教养方式对孩子行为与母子关系的预测作用更明显。然而,随着孩子年龄的增长,其独立性与自主意识日益增强,孩子的行为反过来又影响着母亲的行为方式或教养方式。所以,僵硬的母子关系是母亲与子女共同造成的。

如何告别僵硬的亲子关系

那么母亲和孩子究竟应该怎么做来避免负面的教养方式,从而告别僵硬的母子关系呢?

妈妈怎么做?

转变教养观念。尽管孩子是母亲孕育和抚养长大的,但孩子是独立的个体,并不是妈妈的附属品,母亲应该尊重孩子的自主性需要。家长陪伴孩子成长的过程就像是栽种一棵树,这颗树就是孩子,家长为这棵树提供了必要的土壤跟水分,但真正决定这颗树成长的还是其自身内生的动力和成长规律。家长应该做的是支持这棵树成长的内在动力,而不是一味地扭曲、控制这棵树,让它朝着父母希冀的样子成长。

多用支持性话语。妈妈在平时与子女沟通交流的时候应少用控制式的话语,比如“你必须给我学钢琴,你不学钢琴就是辜负了妈妈的心意”;而多用支持式的话语,比如“你可以选择一个爱好来学”。总之,家长应该尊重孩子,倾听他们的心声,在有关孩子的决定上提供给他们更多的选择,让他们自己做决定,孩子其实比家长想象得更强大。

因年龄施教。当孩子年龄较小时,母亲最好制定清晰的规则,通过正确的引导以及温暖的支持来帮助他们习得社会化规则。而当孩子长大,渴望更多自主性时,母亲则最好更多地鼓励孩子进行恰当的探索,尊重孩子的决定,同时在与孩子相关的事情上多与孩子沟通交流。

孩子如何应对?

孩子也可以通过力所能及的行动来主动缓解僵硬的母子关系。

学会与母亲沟通。当孩子面临与母亲的冲突时,最重要的是要学会与母亲进行沟通。而不是采用消极、被动的方式(比如结交不良同伴等)来对抗或消极适应母亲的教养方式。尽管大部分母亲的心理控制都损害了孩子的发展,但也带着善意的成分,孩子可以尝试理解这种善意,同时坦诚地告诉妈妈自己并不喜欢这种表达爱的方式,自己更喜欢与妈妈一起沟通交流来给自己做决定。另外,孩子如果当面不好意思跟妈妈说,还可以通过书信、短信等方式来与母亲进行沟通。

学会更好地自我控制。青春期的孩子自制力差、情绪更容易波动,这个阶段的孩子经常因为一点点小事就对妈妈“暴跳如雷”。孩子在发脾气前可以尝试通过转移注意力来压制自己的情绪,用三秒钟的时间想想自己是不是一定要跟妈妈通过极端的方式沟通。而且,孩子的暴跳如雷和失控行为也容易引发母亲更严格的管控。

学会向外界求助。如果母子关系长期僵硬,已经对孩子的情绪、心理造成困扰,同时家庭内部的沟通交流也解决不了问题时,孩子也要学会勇敢地向外界求助,比如学校的心理老师、专业的心理咨询服务人员、社会机构或者自己的亲密好友等,通过寻求外界的支持来与母亲共同成长、缓和亲子关系,而不是自己默默地承担。

世上没有完美的妈妈,世上也没有一百分的孩子,多点沟通与支持,少点控制与愤怒,或许就能告别僵硬的母子关系。

作者:郭震,北京师范大学心理学博士生;寇彧,北京师范大学心理学部教授、博士生导师。

原文刊登于《大众健康》2020年5月刊总第419期80-81页。

推文作者:郭震 寇彧

插图:郭震

编辑:林靓

排版:董艺佳

本文由亲社会实验室原创,欢迎转发至朋友圈,如需转载请联系后台,征得作者同意后方可转载