生老二老三,要听大宝的意见吗?

作者介绍

李晚平:北师大心理学部MAP 2019级研究生

为积极应对人口老龄化,今年的5月31日,我国已经全面放开了三孩生育政策,7月20日,国务院又发布了《中共中央国务院关于优化生育政策促进人口长期均衡发展的决定》,提出了缓解群众生育后顾之忧的一揽子配套措施,比如推动建设托育机构、支持开展父母育儿假试点、研究将婴幼儿照护费用纳入个所税专项扣除等。在地方层面,一系列鼓励生育的政策也陆续出台。比如四川攀枝花宣布对按政策生育二、三孩的户籍家庭,给予每月每孩发放500元育儿补贴金,直至孩子3岁。

但夫妇们,特别是已经有了一个孩子夫妇们,会响应国家号召,积极追生二娃三娃吗?

(图片来源:摄图网)

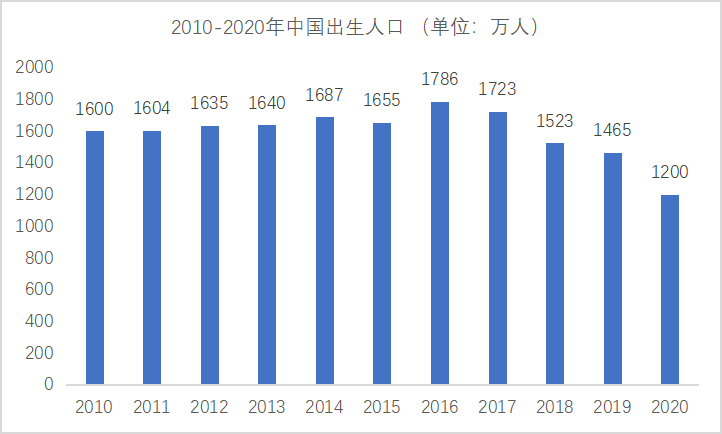

从目前的统计数据来看,情况并不乐观。自2016年初实施全面二孩生育政策后,我国的人口出生率曾经在2016年有小幅上升,但此后的2017年至2020年,我国经历了出生人口和人口出生率的四连跌。2020年全年出生人口仅1200万,人口出生率为1949年后的最低值。

(数据来源:国家统计局)

从数据来看,如今的生育率并不高,是不是代表大家都不想生娃呢?在预测某一地区的生育行为和人口变动时,人口学家通常采用意愿-行为模式,即通过了解育龄人口的生育意愿,来推测个人的生育行为和生育水平。

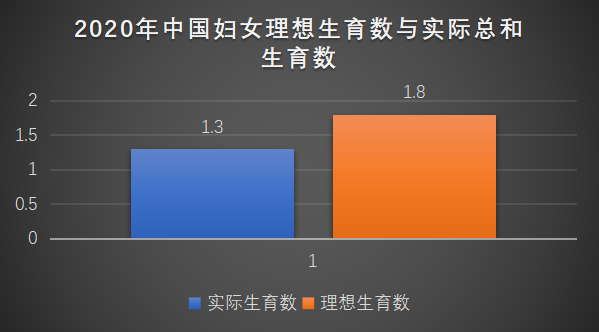

所谓生育意愿,即想要生几个孩子(意愿生育子女数量)、何时生(意愿生育时间),以及想生男娃还是女娃(意愿生育的性别偏好)。学者们通常使用“理想子女数”这一指标调查人们的意愿生育子女数量,2000年后对国内不同区域和人群的调查结果显示,近十年来国人的理想子女数在1.6-1.9间(侯佳伟,2014;贾志科,风笑天,2015;张晓晴,黄彩虹,2016 )。但我们会发现,2010年后我国育龄妇女的实际总和生育数已低于1.5 (2020年仅为1.3,即每个育龄妇女一生中平均生育1.3个孩子),这是因为生育意愿在转化为生育行为时还会有诸多的影响因素。

(数据来源:国家统计局相关调查以及第七次人口普查数据)

(图片来源:摄图网)

近年来的一些研究证实,经济因素对于生育头一个孩子其实并没有显著影响。大家生第一个娃时,更多考虑的是情感寄托等非经济因素(梁宏,2018)。但是生第二个娃时,经济因素和时间精力等现实因素就占了很大考量。近三年,两项分别在长三角和北京对已婚育人群的调研显示,六至七成的一孩父母都不想再生或者犹豫生第二个孩子,父母们提及的主要原因就包括育儿贵和自身精力不济(黎淑秀,2021;洪秀敏,朱文,2017)。而综合国内外文献,从家庭层面上来说,刨开经济、时间精力、孩子的照料等原因,阻碍独生子女父母将继续生育的意愿转化为生育行为的主要因素也包括第一个孩子的影响。

01 大宝如何影响父母的继续生育意愿

我们也许都听过,二胎生育放开后,大宝反对父母生育二孩的极端新闻。但你知道吗?大宝对父母生育二娃三娃的影响,其实要远远早于ta可以表明态度的童年期。

(图片来源:百度图片,侵删)

大宝是如何影响父母的家庭扩张计划呢? 这里有几个因素。

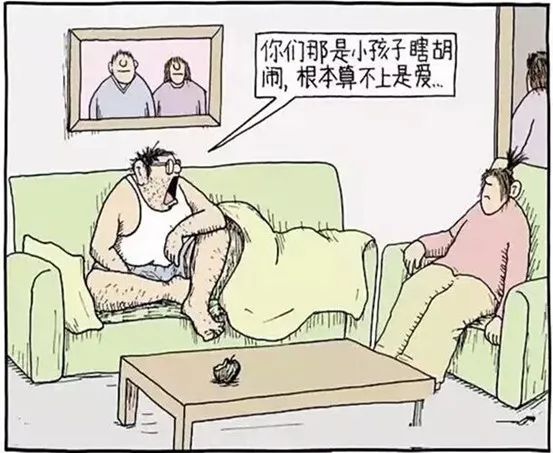

- 1 大宝性别

别怀疑,头胎是男宝还是女宝确实会影响中国父母们生不生二娃的决定。中国人固有儿女双全的理念,但数项对国内家庭的研究均发现,独生子女(第一胎)性别可以影响父母的二胎生育意愿,头胎是男孩的父母更不愿意生二胎,这种负向影响对城市家庭和父亲的影响更明显(马良,2016)。

而北京一项对独生子女父母的调查发现,大家在考虑二胎时对女孩的偏好逐步增强。在有明确的二孩性别偏好的独生父母家庭中,在头胎为男孩的情况下,理想二孩性别为男孩的家庭数量仅占总体比例的1.2 %(洪秀敏等,2017)。为啥先拆的盲盒是儿子,会容易使父母们止步一胎呢?这或许与下面的原因有关。

(图片来源:百度图片,侵删)

- 2 抚养大宝的经历(从孕期、分娩期到早期养育)

为什么人们会止步于只生一个孩子?德国的一项对2000多独生子女父母的追踪定量研究显示,如果以人们主观幸福感的变化来衡量,第一次生育的幸福感下降预示着再生一个娃的可能性降低(Margolis & Myrskylä,2015)。

研究者认为,父母们生第一个娃的经历会影响对再拆一个盲盒(生二娃)的看法,从而影响随后的生育行为(Ajzen & Klobas,2013) 。到底是鸡飞狗跳止步于此还是特别幸福想另开副本?今天要不要孩子的决定将取决于过去的经历如何影响现在的幸福感。如果大宝不省心,对于受过高等教育的以及等待更长时间才生第一个孩子的父母来说,就会比较容易放弃后续的家庭扩张计划(Margolis & Myrskylä,2015)。

而能影响父母调低生育计划的消极育儿经历,在澳洲的一项质性研究中包括受孕阶段的消极受孕经历,怀孕阶段的孕吐、工作冲突、对形体的担忧、疼痛,分娩阶段不愉快的分娩经历以及早期养育孩子阶段(0-2岁间)父母的精力耗竭、缺乏养育知识、疏远的夫妻关系、对家务的厌倦以及抚养孩子的困难经历(Newman, 2008)。

可以看到,怀大宝时容不容易,孕期产期是否顺利,大宝在婴儿期好不好带,都会影响父母的主观幸福感,从而让父母们决定要不要再来一个或几个娃。

(图片来源:百度图片)

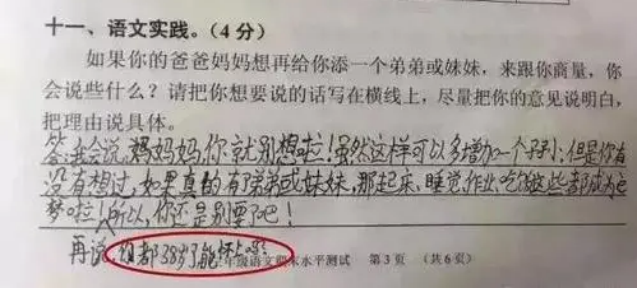

- 3 大宝对于弟妹的态度

如果大宝已经蹦蹦跳跳会打酱油了,ta对父母生育二娃三娃的态度会影响父母的生育计划吗?沈阳一项对800余名小学生们及其父母的调查研究表明,答案是肯定的,作为独生子女的小学生们对父母生育二孩的态度可以显著地预测父母要不要二孩的生育计划。这中间,女孩儿们对再来个弟弟妹妹的态度要比小男生们积极,中低年级的小学生对弟妹的欢迎程度也超过高年级的小学生(蒋瑞哲,2017),再次说明了,生二宝三宝要趁早。

当然,我们家庭是一个系统,系统的意思就是大宝的特质、抚养大宝的经历以及大宝对弟妹出生的态度固然可以影响父母后续的生育意愿和生育行为,同样,父母对大宝的态度、教养方式、亲子关系、夫妻关系也会深刻影响大宝是如何看待家庭中即将迎来新的宝宝这件事。

02 父母该如何告知大宝家中要迎来小宝宝

如果父母们已经决定好了,家中要迎来新的小生命了,该如何对大宝说呢?

- 1 态度:构筑大宝的安全感

父母首先要构筑大宝的安全感,告诉ta即便有了小宝宝,父母对他的爱不会变少。同时,告诉大宝,成为哥哥姐姐是一件骄傲和有趣的事,ta可以学习更加独立和成熟。家长们可以通过共同阅读绘本或者以讲故事的方式,让大宝了解自己当了哥哥或者姐姐后,生活会有哪些地方不变(比如爸爸妈妈的爱),以及哪些改变(比如跟弟弟妹妹的互动,家人的相处)。

参考绘本:《我想有个弟弟》,《汤姆的小妹妹》《瑞奇当大哥哥了》、《跟屁虫》等。

(图片来源:百度图片)

- 2 情绪: 坚定和包容,做好大宝可能会退行一阵的心理准备

退行:Regression,一种心理机制,即在焦虑和压力状态下暂时变得更幼稚、更像小孩子一样行事

很多研究均发现,二胎出生后,大宝容易出现消极表现,比如可能会表现出对新出生的弟妹的敌意和攻击、会着急寻求妈妈的关注、甚至出现怕黑、已经分床睡的要粘着妈妈睡、怕见外人等退行的行为;可能会爱哭,觉得自己没有原来幸福了,情绪上也容易出现焦虑、嫉妒等情绪问题 (邓林园等,2020)。

家长们自己要做好心理准备,在大宝因为弟妹出生在情绪和行为上出现波动时,意识到这是正常现象,安抚大宝的情绪。

- 3 行为:邀请大宝一起为弟妹的到来做准备

比如请大宝给即将到来的弟妹取小名,整理自己小时候的书籍玩具,一起挑选小宝宝的衣服(可以跟大宝买同款);同时如果大宝年龄还比较小,还要做好生活上的锻炼和分离,比如跟开始父母分房睡,如厕训练等。之前如果父亲参与育儿不多,此时也可以开始让爸爸开始独自带大宝出去玩半天、陪写作业等,为二宝出生后父母的家务育儿分工做好准备。

参考文献:

Newman,L.(2008). How Parenthood experiences influence desire for more children in Australia:A Qualitative Study. Journal of Population Research, (25),1.

Margolis, R & Myrskylä, M. (2015). Parental Well-being Surrounding First Birth as a Determinant of Further Parity Progression. Demography (52), 1147–1166.

蒋瑞哲. (2017). 小学生对父母生育二孩态度及其与父母再生育意愿的关系,(硕士). 沈阳师范大学.

洪秀敏, 朱文婷(2017). 二孩时代生还是不生?——独生父母家庭二孩生育意愿及影响因素探析 北京社会科学, (5),69-78.

严晓雨,张吕瑾(2021). 我国城镇居民生育意愿及其影响因素研究——基于近10年文献的调查分析.陕西学前师范学院学报 (37)1,9-16.

陈建新, 王莉君(2021). 个人因素对不同阶段生育意愿的影响——基于 CGSS2017 数据的实证分析.调研世界(6),58-64.

黎淑秀 (2021).长三角城市群的育儿困境及其对生育意愿的影响研究. 青年成长与发展研究. (233),88-98.

策 划:方晓义

撰 稿:李晚平

编 辑:代莹莹、罗 亚

美 编:仲 瑶

地 址:北京市海淀区学院南路12号北京师范大学南院京师科技大厦A座510

网 址:http://www.jiayinxinli.com

联系电话:(010)62279199

微信公众号:家姻心理

邮 箱:service@jiayinxinli.com