混乱界线导致的“三角关系”|家庭中的矛盾为什么会越变越复杂?

北师大中国婚姻家庭研究小组

我们隶属于北京师范大学发展心理研究院,专注于中国婚姻与家庭研究,致力于将实用有趣的学术成果分享给大家。

本期作者:刘雨童

北师大心理学部2018级本科生,希望用心理学帮助更多的人

我们是否都有这样的经历?当我们与配偶发生冲突而又无法在我们两个人之间解决的时候,就经常会把孩子或者原生家庭的父母,或者其他亲朋好友卷入到我们的冲突中来,让他们来帮我们解决问题。就像下面这个视频中,父母因为做家务的事吵架,并让儿子表态是谁的错。

图源网络

这个现象就是家庭治疗中所说的“三角关系”。回想一下,这样的情况是不是在我们身边很常见?你和配偶发生冲突时有没有卷入过第三方呢?

下面就让我们来了解一下家庭中的“三角关系”吧。

- 什么是“三角关系”?

“三角关系”最初是由精神科医生莫雷·鲍恩(Murry Bowen)提出的,鲍恩在治疗过程中发现:只要两人陷于无法解决的冲突中时,都会自动地卷入第三者,形成一个三角关系(Nichols, & Davis, 2018)。

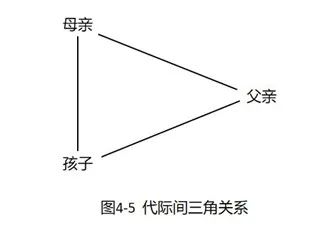

比如上面视频中的父母,当他们让孩子表态,想让孩子站在自己一方时,就把孩子卷入了他们的冲突,构成了三角关系。还比如,大部分父母可能在对彼此不满时,都会忍住不向孩子抱怨:“你妈妈总是迟到!”“你爸爸总是这么晚回家!”这实际上也形成了“三角关系”。由于这种三角关系涉及两代人,也称为代际间三角关系。

鲍恩还发现三角关系会扩散(Nichols, & Davis, 2018)。有时,三角关系会将家庭以外的人拉进来,形成更复杂的关系网,比如父母和孩子分别和他们的支持者形成三个团体。如果矛盾持续升级,三角关系无法包容时,就会扩散给其他人,卷入更多的人,变成连锁三角关系(徐汉明等,2010)。

- 三角关系的作用

形成三角关系是夫妻双方处理矛盾的一种方式。有研究发现,驱动三角关系的是焦虑(Nichols, & Davis, 2018),也就是说,三角关系的直接动机是减轻矛盾双方的焦虑和痛苦。当面对的是孩子时,父母可能就避免了面对彼此而导致的焦虑。

除此之外,鲍恩认为三角关系至少有以下几种作用,这些作用有好有坏(徐汉明等,2010)。

(1)原本平衡的两人关系因为增加一个人变得不稳定,如:原本夫妻关系比较稳定,但是如果夫妻因为某次矛盾卷入孩子之后,他们原本的关系可能会因为孩子的卷入而变得不稳定。

(2)原本稳定的两人关系因为第三者的离去而失去平衡。如:孩子上大学后离开家,使原本靠三角关系缓和的父母冲突再次出现。

(3)原本不稳定的两人关系因为增加一个人变得比较稳定。如:原本处于矛盾中的夫妻,因孩子的出生,他们的关系因为第三者(孩子)的卷入而变得缓和。

(4)原本不稳定的两人关系因为第三者的离开而变得稳定。如:如果夫妻的矛盾是与孩子有关的,当孩子上大学离开后,两人间的冲突会减少。

- 三角关系的负面影响

虽然三角关系表面上缓解了一方或冲突两方的焦虑和痛苦,但是从长期影响来看,这样的三角关系会遗留下一系列的问题。

(1)当时的矛盾并没有解决

你有没有发现,有时候我们在冲突中卷入第三方之后,可能因为第三方站在我们这边而出了一口气,但是最后问题还是没有解决?

妻子因为丈夫疏远而与丈夫产生了矛盾,妻子向孩子抱怨完之后,或许自己的心情更好了,但是却改变不了丈夫疏远的事实,这个没有解决的问题会一直伴随着他们,它可能就像一个随时存在的导火索,每当妻子想起来,可能都会为此而难过抱怨。

三角关系会释放一些能量,但却将矛盾冻结在了原处。并不是说抱怨或寻求安慰错了,而是三角关系变成了一种转移注意的方式,矛盾越来越大,最终会损害家庭关系(Nichols, & Davis, 2018)。

(2)对家庭关系的负面影响

当夫妻吵架让孩子表态时,可能因为孩子的选择甚至孩子的话认为孩子偏向自己或对方,而没有得到支持的一方可能会觉得自己受到了更大的伤害,与伴侣的关系更加疏远。因此然而事实上,这样做会降低夫妻之间分享兴趣的可能性(Nichols, & Davis, 2018)。这对夫妻关系以及父母和孩子的关系都造成了不良的影响。

(3)对孩子发展的负面影响

发展方面:独立性

三角关系会影响孩子的独立性。母亲可能会因为孩子的支持而与孩子更亲近,或因为孩子的不支持而对孩子进行更多的干涉。当母亲把重心聚焦在自己的孩子身上时,可能会不自觉地帮孩子做很多事,导致孩子没有掌握一些基本的生活技能,而孩子的这种不成熟又鼓励了母亲继续围绕在孩子身边(Nichols, & Davis, 2018)。

情绪方面:焦虑水平、孤独感

研究发现,被卷入的孩子会对父母的冲突有更多的自责感,未来会出现更多的情绪问题(Kerig, & Patricia, 1995),被卷入家庭纠纷的孩子在处理问题时也更容易受到情绪影响,更有可能出现慢性焦虑(Nichols, & Davis, 2018),在上大学后也会体验到更多的孤独感(Wilson, & Rohrbaugh, 1985)。

行为方面:成绩、问题行为

在生活中,处于三角关系中的孩子可能会出现更多的反抗行为和其他不良行为;还有研究发现,这样的孩子更倾向于把满足他人的想法当作行为的动机(Nichols, & Davis, 2018)。他们思考问题的思维也会受到限制,没有主见和自己的想法,在大学的学术表现也更不佳(Wilson, & Rohrbaugh, 1985)。

图源网络

- 如何建立良好的家庭三角关系?

(1)减轻父母的焦虑

焦虑是三角关系主要原因之一,父母可以增强自己控制焦虑或者控制情绪的能力(Nichols, & Davis, 2018)。

很多时候带来冲突的都是很小的事情,比如小的家务事,回到家的我们带着上了一天班的焦虑与疲惫,更容易因为一些小事而感到不满,发生冲突。因此控制情绪可以减少一些矛盾,有利于伴侣间和亲子间的相处。如果自己尝试的方法没有效果,还可以去进行家庭心理咨询,寻求咨询师的专业意见。

(2)孩子:把问题还给父母

去三角化的核心是避免选边站,以及避免推动任何一方去承担更多责任以让事情变得更好(Nichols, & Davis, 2018)。比如在一开始的视频中,当父母让孩子表态时,孩子可以表示:“这是你们之间的事情,希望你们可以通过和平的沟通方式解决。”父母可以把这个方法告诉孩子,这样在无意识卷入孩子时,孩子可以用这种方法让父母直面问题。

(3)积极建立和每位家庭成员的人际关系

只有尽可能多地与家庭中的每一个人发展人际关系,才能最好地成长、适应家庭的角色。如果面对面交流有困难的话,写信或者电话联系都可以帮助重新建立关系,尤其是当关系比较私密的时候(Nichols, & Davis, 2018)。

(4)增加自我聚焦。

对于家庭中的每个个体,看到自己在家庭关系中的角色的能力是改变的机制(Nichols, & Davis, 2018)。聚焦于自己可以让我们更高效地解决当下的问题,减少推卸责任和卷入他人等行为。

比如在一个家庭中,丈夫的角色是和妻子相互提供支持,照顾孩子成长,与家庭成员和谐沟通、共同协调家庭关系等等。当他疏远妻子时并和妻子发生矛盾时,他应该先聚焦于自己,分析自身行为,意识到自己没有做好一个丈夫的角色,而不是找其他原因或者在和妻子矛盾时卷入孩子。

- 总结

三个人的团体并不一定是三角关系。在一个健康的三人组合中,每两个人都可以独立地互动;每一个人都有他自己的行为主张;每个人都可以在不去改变其他两个人的情况下坚持自己的立场(Nichols, & Davis, 2018)。

父母处理好夫妻之间的问题,对孩子的发展至关重要。就像《奇葩说》里面冉高鸣说的那样:“一个人的全职,必然带来另一个人的失职,所以要做,就做全职的夫妻,兼职的父母。”希望每个家庭都可以温馨、稳定地发展,成为每个人幸福的港湾。

在生活中你有没有遇到过把第三方卷入冲突的情况呢?在这里分享你的经历和感受吧!

参考文献:

徐汉明, 盛晓春, 张建军, & 夏倩. (2010). 家庭治疗:理论与实践. 人民卫生出版社.

Nichols, M. P. , & Davis, S. . 方晓义婚姻家庭治疗课题组, 译. (2018). 家庭治疗:概念与方法(第11版). 北京师范大学出版社.

Kerig, & Patricia, K. . (1995). Triangles in the family circle: effects of family structure on marriage, parenting, and child adjustment. Journal of Family Psychology, 9(1), 28-43.

Wilson, R. J. , & Rohrbaugh, M. . (1985). Family Triangles and College Student Adjustment. academic achievement.

以上图源自网络,侵删

策划 | 万 宜

撰写 | 刘雨童

编辑 | 侯依依