感恩勿强求 & 内疚心理操纵

问:我知道我应该感谢,但我现在真的不想感谢,我是个白眼狼吗?

简短回答:不是。

如果你没听说过感恩可以为生活带来的种种益处,那你大概是个隐士。无数的精神领袖们极力推荐感恩之心,讲述感恩之心是如何改变了他们的生活。奥普拉有一本感恩日记,她每天会列出至少5种她感谢的事物,并表示她越持感恩之心,她的生活中就会源源不断涌入越多的好事。

我相信感恩很美妙,是一种奇妙的精神体验。但一次又一次,我看到感恩被滥用——对我们自己及我们的患者带来伤害。

感恩的3种被滥用方式

1.感恩不是万能灵丹妙药!

很多人将感恩视为一种“神奇”的灵丹妙药,认为它能够改变他们的思维,解决他们自己和他们生活中出现的各种问题。“想要解决你所有的问题、失望和难题:只需怀有感恩之心即可!”

但是,想要快乐或满足,并没有速效药。感恩只是我们用于营造更圆满人生的众多工具之一。例如,当生活变得艰难时,仅靠感恩,根本不会解决问题。

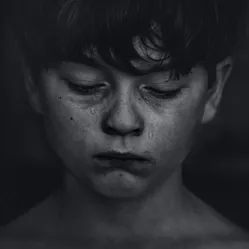

人们会背叛或令我们失望,我们会遇到经济困难,我们的孩子会让我们手足无措,我们所爱之人会生病或去世。

感恩只是众多帮助我们渡过上述艰难时刻的多种工具之一——但并不一定就是我们首先要用、或最有效的一个工具。

2.第二支箭

当我读到关于感恩的观点时,我经常感觉它被视为一种“应该”的事物。世界上某个地方正有有数百万的人饥肠辘辘,所以我们不应该感觉糟糕,我们应该将目光转向我们应感谢的一切事物。

但是,当我们实际上已经感觉很糟糕时,如果这时候告诉我们我们必须感恩,这就是佛教中所说的“第二支箭”。

第一支箭造成伤害,

**但之后,我们通过评判、批评自己或告诉自己“应该”怎样,向自己射出了第二支箭——让我们感觉进一步恶化。

感恩是美妙的,但当我们因自己的实际感受而自我批判时,我们就让我们的生活变得更加艰难**。

3.将感恩视为创可贴

**我曾看到人们当遇到困境时,他们一次又一次地直接冲向“感恩”,用它来回避他们的真实感受。

但是,当我们回避、忽略那些暴露实际问题的血淋淋的信息时,这种强求的感恩则会让事情恶化**。

没有这些信息,我们如何前行?如何知道该做出怎样的改变?如何寻求帮助?

“我很高兴我摔断了腿,丢了我的工作,现在我可以结识新的朋友,尝试一些新的事物!”这种视角,尽管可能很有帮助,

但同时使一个人回避了他可能正在感受到的愤怒、失望、不适、恐惧和不确定性。

当感恩阻止我们去面对我们的真实感受,它就阻止了我们去寻求帮助安慰、阻止我们做出改变和行动。而且,正因为这些负面感受没有被认可和疏散,它们会不断蚕食我们,损害我们快乐的能力。

感恩是一种感受,而不是一种态度!

感恩并非一种态度,而是当我们的思绪足够沉静,让我们看到事物真相时,内心自然产生的一种感激之感受。

但如果我们淹没于我们的失望感、伤痛感、沮丧感或愤怒感时,感谢之感受可能会很难突破这些漩涡般的情绪。

但我们可以训练自己去寻找令自己感到感谢的事物,让它成为我们的一种生活方式。

你在经历哪种感恩?

由内而发的真正感恩:当我们真的感谢生命中正在发生的事情时,我们所感受到的那种感恩。我相信你会想到你生命中某个时刻,感恩之感受席卷而来,你感到那是多么奇妙。当我们真正感恩时,我们感到内心轻盈、心旷神怡、妙不可言——那是一种真实的、令人满足的、给人活力的、令人镇静的,但又令人愉悦的感受。那才是我们想要的感恩。

逻辑感恩,即思维感恩。我们看到其真相,的确合乎道理,我们是如此幸运——但我们就是感受不到。当我们把感恩视为万能灵丹妙药,或创可贴时,这种逻辑感恩会让我们内心感到空落落。

应该怎么做:

1.培养真正的感恩

**如同其他任何情绪一样,感恩也是无法强求的。

我们能做的,是培训我们的大脑,让我们营造一种可以更易于产生感恩之心的环境**。

练习感恩,可以帮助我们建立一种聚焦于生活积极面的习惯——这种习惯是美好有益的。很多研究也已经证实感恩可以让我们生活更快乐、更健康。

但让我们不要再假装一切都很好。

当困难发生时,不要只是在上面贴一个笑脸,然后说“谢谢”,尽管实际上我们很糟糕。

当糟糕的事情发生时,当人们给我们带来阻碍——我(当时)并不感谢!

只有当我情绪稳定下来,有机会去处理我的情绪时,我才可以看到那一抹曙光——从困难中得到的教训或是益处。

2.感恩日记呢?

如果有人想要记感恩日记,我会积极赞成。但,只记录你真正感到感谢的事物。不要记录那些“应该”,不要强迫你(逻辑上)去感谢某种你并不感谢的事物。花时间去找到你真正感谢的事物——多加练习——慢慢地,你可能会发现让你感到感恩的事物会越来越多。

小提示:如果有人觉得很难,那么我建议先开始写下一些你不开心的事物。一旦你认可了这些不开心的事物,将它们倾泻出来,你就可以继续去写感恩的部分了。你很可能会从你第一个清单中找到你真正感恩的事物——但这次,这种感恩会让你前行!

3.面对真实感受,真正感恩!

当我们聚焦于真正感谢生活、真正感谢当下所拥有一切,而不是希望事情是另一番景象时,我们会更开心。但在我们准备好之前,不要强迫我们自己去感恩。感恩并不是我们精神成长的万能良方,也不是我们所有痛苦的灵丹妙药。

当我们还没有去面对我们真实感受时,就强迫自己感恩,会阻止我们去应对问题根源——这会让我们更难以去感受到美好的、真正的感恩。而且,当我们回避我们的负面感受时,我们也在内心留下了一个在恶化的伤口。

当我们将感恩视为一种感受——而且无法强求,那么我们就会真正的感恩开辟出一片生长净地。

用感恩进行内疚心理操纵,可能会被反噬

1.什么是内疚心理操纵?

内疚心理,是指一种内疚感或责任感,尤其是指别人所诱发的一种不公正的内疚心理。让人产生内疚心理可以被视为一种心理操纵,这种心理操纵以对错误行为的惩罚为形式。内疚心理操纵还可以被视为一种消极式攻击的形式。

操纵者会提醒受害者他们所犯的错误,并让他们为之内疚,然后给他们一个逃脱这种内疚的方法。这一逃脱方法则取决于操纵者想要让受害者做什么。人们往往感到为了获取其他人的认可肯定,他们不得不去满足这种内疚操纵者所提出的要求。

George K. Simon 将内疚心理操纵视为一种恐吓战术。操纵者会利用受害者的良心,暗示受害者他/她不够关心、过于自私或一切都得来的太容易。这通常会让受害者感觉糟糕,并始终处于自我质疑、焦虑和顺从状态。

2.谁是内疚心理操纵者?有何特征?

- 内疚心理操纵者会让你感到你需要为他们的行为、感受和痛苦负责。他们动辄小题大做,而且有时本性里会唠唠叨叨不停抱怨。

- 冷战、不搭理,也是另一种形式的内疚心理操纵。通常冷战一方期望你去挖空心思琢磨是不是自己做错了什么,并操纵你,让你产生内疚感和羞耻感。

- 一些人的父母毕生都在对他们进行内疚心理操纵。理由是他们不是足够好的儿子/女儿、学校成绩不够好,并拿他们和朋友的孩子们比较。当孩子成年后,父母可能会说:你怎么从来不帮助我?哪天我走了,你会后悔的!你为什么不来看我?当然还有最经典的一句:我为你牺牲了那么多。

- 一些操纵者可能无安全感,需求感太强。他们需要感到被需要、被爱、被珍视,因此采用内疚心理操纵这种形式来获得一种自我价值感。

- 一些人会扮演牺牲者的角色,总是会提醒你他/她为你做的事情。他们完全精通于如何通过让你感觉糟糕来得到他们想要的东西。

3.内疚操纵如何毒害最亲密的关系

在研究中,内疚心理操纵者们被要求列出这一行为的潜在后果,只有2%提到了怨恨。换言之,实施内疚心理操纵的人通常只是关注得到他们想要的结果,完全看不到这种方法所造成的伤害。

尽管大多数内疚心理操纵的毒害后果并不严重,但久而久之,这种毒害会不断累积,导致严重的压力和感情疏远。讽刺的是,家庭中内疚心理操纵活动的最常见主题就是关于相互之间的忽视,这意味着长期内疚心理操纵可能会事与愿违、适得其反。

4.有人一直在对你内疚心理操纵吗?

如果你一直是受害者,而且内心坚信你并没有做错什么,那么就要大胆反抗。他们的行为看起来可能并不那么具有攻击性,而且可能让人觉得无害,但相信我,事实并非如此!这个操纵者或是有意识地、或是潜意识地在利用情感勒索和操纵来主导你。

我们都曾经实施过内疚心理操纵,也曾经受到过内疚心理操纵。你必须记住只有你自己才对自己的感受负责。仰仗他人来衡量你的幸福水平,只会导致失望。另外还有重要的一点是,内疚心理操纵是一种不健康的心理虐待形式,可能会让人玩火自焚,可能最终会带来负面结果。

作者介绍

作者介绍