“有规矩未必成方圆” | 如何让家庭规则带来好的影响?

作者介绍

陈子源

刘祥宇

节假日的一个晚上,小A正在和同学吃宵夜,忽然瞥了一眼手机,惊呼道“糟了,十一点了我还没有回家,肯定要挨骂了!”,小B则不以为意,“才十一点急什么,我跟我妈说1点以前回去”。

小A和小B不同的反应体现的是双方不同的家庭规则:小A家的规则是晚上十一点以前必须回家,而小B家的规则却是只要跟父母说清楚几点回家即可。

早在1965年,学者Jackson就指出家庭是由规则管理的系统,特别强调了家庭规则的重要性(Ford & Herrick, 1974; Ford, 1983)。无规矩不成方圆。试想一下,如果一个家庭中,没有任何规则,会是什么样子?

家庭规则通过规定和塑造家庭成员的行为和交往模式,最终确保家庭在一个有序、可控的状态下正常运转。

尽管家庭规则如此重要,但却并不意味着所有的规则都是好的。不良的规则可能给家庭成员带来负面的困扰,最终破坏家庭的稳定性。

什么样的家庭规则是好的?

为了考察这个问题,我们在《家庭治疗》的课上,询问了在场的每位同学,让他们分别回答“你认为,最好的家庭规则是什么,最差的家庭规则是什么”。通过对同学们的回答进行编码,我们统计了同学们的答案中出现的高频词。

01

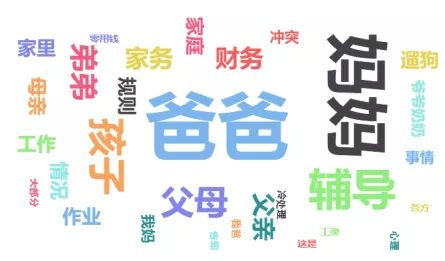

认为最差的家庭规则

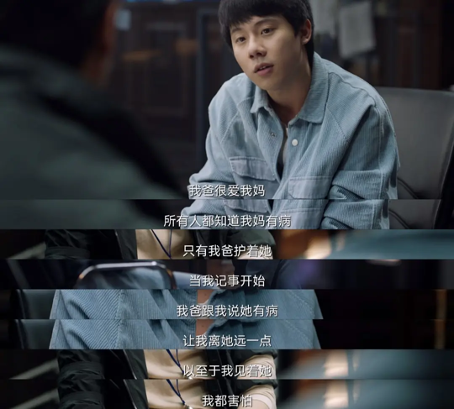

意想不到的是,对最差的家庭规则的回答中,出现的最高频率的词汇指向了家庭中的特定成员——“爸爸”。

从家庭中“孩子”的视角出发,似乎很多不好的家庭规则都与“爸爸”有关,例如,有很多同学曾这样描述与之相关的规则。

同学H:跟爸爸说话的时候,同样的事情不能重复太多次,否则他会发火。

同学I:爸爸说话一言九鼎,我和妈妈必须接受他的想法。在大事上,他的地位不可撼动。

同学J:在我家,爸爸可以只管赚钱,而可以不管我,他基本对我不闻不问。

此外,在反映家庭规则内容方面的高频词则主要围绕“作业”和“家务”,还有涉及“财务”,说明这些方面的规则难以达成一致,最终导致了家庭成员的不满。

02

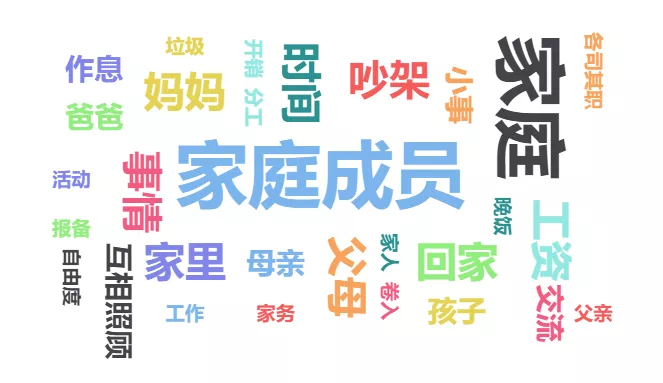

认为最好的家庭规则

我们也对最好的家庭规则的描述进行了统计。我们可以看到,“家庭成员”是出现频率最高的词语。

这一类词语反映出家庭规则的适用范围,说明有的规则是所有成员要遵守的,如:

同学A:家庭成员完成必须的工作学习后要尽快回家,彼此陪伴。

同学B:家庭里的每一个人都有对大事(如:买房)发表意见的权利,大事需要征得每一个人的同意。

另一方面,我们还可以看到,“吵架”,“交流”等词也有较高的出现频率,这些词语反映的是家庭规则的内容,由此可以看出,沟通交流是家庭规则中比较重要的一部分。具体的一些规则如下:

同学E:不管是父母还是孩子,出门去哪里、大概几点回家都会跟家里说一声。

同学F:吵架之后不能记仇,吵完架大家就恢复正常。

同学G:每天傍晚吃完晚饭时会出门散步聊天,有利于信息交流和增进日常联系。

对比上述大家描述的最好和最差的家庭规则的高频词汇,无论是好的规则还是不好的规则,似乎都紧密围绕着家庭的权力地位,界线以及沟通。

好的规则往往体现出相对平等的家庭权力(例如,规则的适用范围是普适性的,而不是只要求部分家庭成员做到),设置了比较清晰的界线(例如,不把第三方卷入两个人之间的冲突),并且能够督促家庭成员进行良好沟通(例如,设定家庭成员进行交流的时间点);

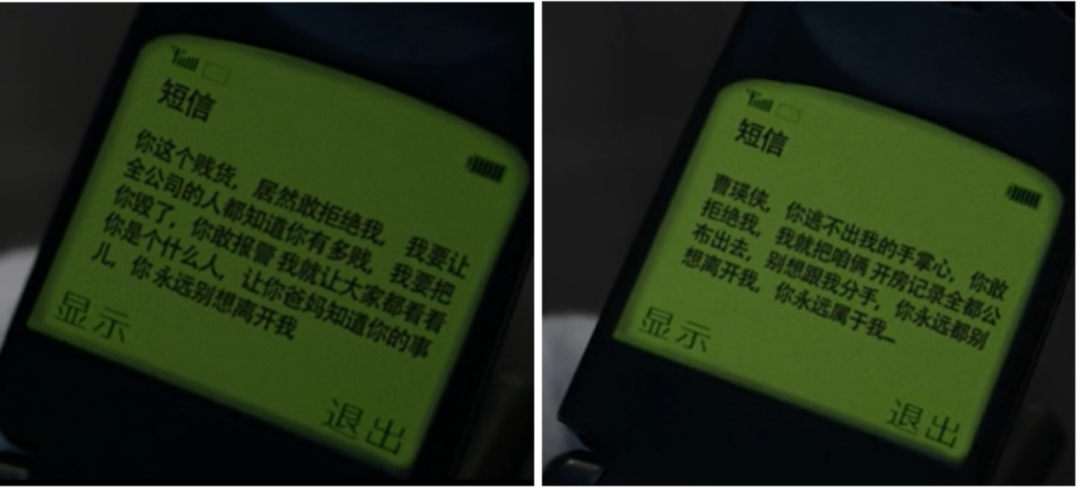

与之相反,不好的家庭规则则体现了不平等的权力地位(例如,某些家庭成员的独裁专断),僵硬/缠结的界线(例如,某个家庭成员缺乏与家庭的联系/过度干涉某位家庭成员的生活),拒绝/暴力沟通。

由此可见,当家庭规则不能带给成员更多的公平感、不能在所有成员之间达成共识时,就会带来一些负面的影响,相反,越是针对所有成员的公平的规则,越能达成共识,越有利于家庭成员之间积极情感的流动。

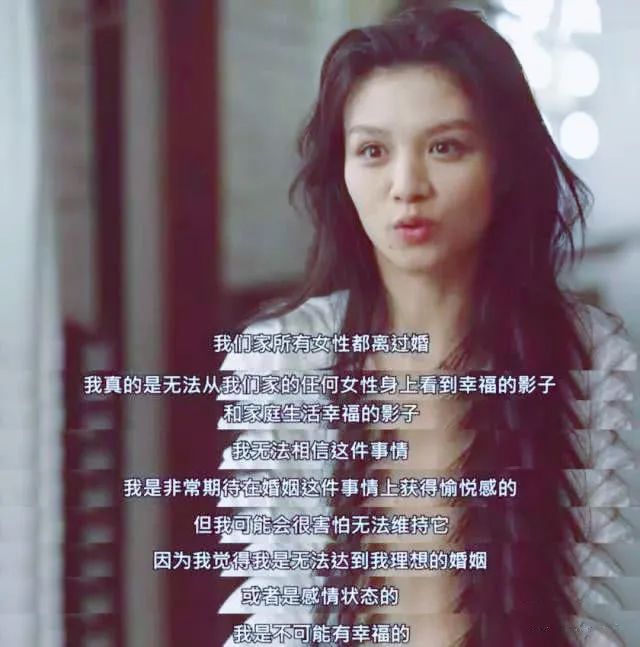

那些不易察觉的家庭“潜”规则

上述我们提到的是能言语化的规则,通过思考和表达,你能够把这些规则讲出来,晚上必须几点回家,吃饭不能发出声音,早上不能睡懒觉,所有人都要参与做家务……

然而,除了这些显性的规则,家庭中还存在着大量的“潜”规则,这类规则常常具有隐蔽性,甚至秘而不宣。这些“潜”规则是所有家庭成员在家观察和感受家庭关系的重复模式中逐渐形成的。

比如说,你身边可能遇到一些人,他们再怎么难过都很少哭泣,或者只会偷偷哭泣。这种行为背后就有可能蕴含了他们家庭中的一些潜规则——在父母面前,如果哭泣的话会遭到惩罚。

也就是说,在这类家庭里,哭泣是不被允许的。孩子在成长过程中,哭过几次就会学会这个潜规则,逐渐压抑自己,不哭或者偷偷哭。

发现这些潜规则,并将其言语化就尤为重要。当一个人能够意识到是他们家的这种潜规则剥夺了他用哭泣表达难过的权力时,他就更可能重拾这种权力,并由衷地同情自己,释放被压抑的内在感受。

一个规则很难用绝对的好或者坏来进行评判,因为家庭作为一个系统,是不断变化发展的。当一个看起来好的规则不适应当前的家庭发展状态时,它就需要被调整或者打破。

然而,对家长来说,作为家庭中的权威成员,打破某个规则并不是一件容易的事。

著名翻译家、作家傅雷曾在给他孩子的家书中写道:“昨夜一上床,又把你的童年温了一遍,怎么你的童年会跟我的那么相似……这几天特别在脑海中盘旋不去,像噩梦一般,可怜过了四十五岁,父性才真正觉醒……跟着你痛苦的童年一起过去的,是我不懂做爸爸的艺术的壮年。孩子,孩子,我要怎样拥抱你才能表示我的悔恨和热爱呢?”

每一个父亲在孩子面前都曾是权威的,“家长不会犯错”“家长不需要承认错误”是我们中国家庭中常见的家庭“潜规则”,而傅雷却勇敢并坦诚地表达了自己的歉意,那一刻,随着这种潜规则的打破,他们的关系得到了和解与升华。

在你的家庭中,有哪些好的规则,不良的规则,哪些是难以言说的“潜规则”,哪些又需要调整或改善呢?把这篇文章转发给你的家人,一起参与讨论吧!

参考文献

Jackson, D. D. (1965). The study of the family. Family Process, 4, 1–20.

Ford, F. R., & Herrick, J. (1974). Family rules: Family life styles. American Journal of Orthopsychiatry, 44(1), 61.

Ford, F. R. (1983). Rules: The invisible family. Family Process, 22(2), 135-145.

策 划:刘祥宇

撰 稿:陈子源 刘祥宇

编 辑:李宇昕

美 编:何文宣