家庭问题越「确定」,改变越难发生 |《大师的手艺与绝活》

本期作者 高文洁&刘祥宇

一个孩子拒绝去学校上学,她的父母强迫把她带来咨询室:

“她现在好说歹说就是不去学校,每天早上6点到8点是固定时间在家里又哭又闹,搞得我们几乎每天上班都迟到,也没办法一天到晚盯着她,实在不知道该怎么办了,你给看看吧,我们现在就是希望她能回学校,安安稳稳地把书读了……”

如果你是一位咨询师,或者是一位被求助的人,你会怎么办呢?

如果你也同意他们的诉求:“对啊,现在就是要改变他们的孩子,让她赶紧回到学校。”那么你或许就成了这个家庭中让孩子拒绝上学的因素+1,你成为了家庭的一份子,和他们一起维持了孩子现有的症状。

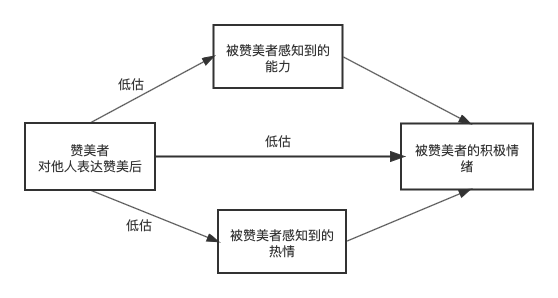

结构派家庭治疗大师Minuchin认为,家庭治疗师应该有一个理念叫作所有家庭的假设都是“错的”,不管家庭带着什么样的问题走进咨询室:一个妻子认为她的丈夫情感冷漠,一个母亲认为她的孩子难以管教,这些家庭“已确定的问题”都只是拼图的一小块,家庭治疗师需要以它们为线索,揭示出整个家庭关系的全貌。

具体要怎么做呢?Minuchin将他家庭治疗的精髓写成了一本《大师的手艺与绝活》,如果你是一位专业的家庭治疗师,这本书将是你与来访者一起工作的指南;如果你只是一位普通的读者,这本书也会让你与你的家庭受益。

大师的手艺包括四个部分——外化症状、扩展身份、探索子系统和自我的运用,接下来就让我们跟随大师的脚步,看看一个家庭如何走上改变的路程。

01

改变发生的四个手艺

● 外化症状:挑战问题属于一个人的观念

当一个家庭来到咨询室,他们往往对家里发生了什么事拥有很「确定」的看法,这种确定的看法一般都是家里的「某个人」出了问题。

而作为一个家庭治疗师,你会清楚地知道这是“错的”。家庭越是对他们的问题抱有一种确定的态度,就越坚持这种唯一的、僵化的看法,就越不可能尝试用一些其他的视角看待问题,也越不可能改变他们彼此交流相处的方式。

治疗师不会同意家庭最初带到咨询室中的假设,相比于顺应,治疗师可能会采取一种既有支持又有挑战的态度,如果你觉得这太困难了,Minuchin的这段话或许能给你一点参考:

「这儿有一个谜,你们四人每一个都是好人(支持),却总是用这样一种方式互动,使每个人的生活都变得很悲惨(挑战),这真是一个谜。」

● 扩展身份:体验另一种家庭位置

如果要让一个家庭发生改变,每一位家庭成员自身都是可利用的资源,治疗师会邀请他们跳出自己在家庭里固有的“标签”,去体验另一种身份、另一种家庭位置。

一个母亲可能是家里的“闹钟”,管理着每个孩子的时间表,也可能是家里的“记忆库”,不管谁遇到什么问题第一时间都要“找妈”。那么,她有可能成为家里需要被照顾的那个人吗?

一个父亲可能是“有经验的领导”,但他也可能是一位“没经验的父亲”;他可能是“权威”,也可能是母亲口中的“犯人”,那么,他有可能成为家里养育孩子的那个人吗?

这样的一些关于身份与位置的困惑,正是在挑战家庭的确定性,也正是开始治愈的时刻。当家庭成员意识到“在家庭中我的位置在哪里”,他们才有可能开始探索其他新的可能。

● 探索子系统:失调的模式是什么

家庭是一个复杂的系统,它包括很多子系统,例如夫妻系统、母子系统、父子系统、兄弟姐妹系统等等,每个子系统与其他的周围环境之间,都存在着看不见的“边界”,人们通常不理解他们是如何相互影响的。

在家庭治疗中,治疗师将会解构整个家庭的复杂系统,这其中隐含着很多隐秘的信息,例如从属关系,父母对子女的控制,既可以是支持的力量,也可以是压力的来源;母亲与某个子女之间的过度亲密,可能让被排除在系统之外的人心生怨恨。

再例如联盟关系,一些家庭成员可能会联合起来对抗或者攻击另外一些家庭成员。基于对子系统的探索,我们才能发现一个家庭是怎样组织起来的,他们之间的互动又是如何通过历久经年的日常生活,卡在了一个失调的状态。

因此,要帮助一个家庭解决问题,就需要跟不同的子系统工作,打破或者维持它们的平衡。这是家庭治疗师与来访者工作秉持的理念,也是一门治疗的艺术——治疗师的目的在于创造许多不同的情境,以帮助家庭成员们在不同的子系统中重新调整他们的互动。

● 自我的运用:你是参与改变的一部分

对于治疗师或者助人者来说,自我都是能够使用的最好工具。当你尝试着帮助一个家庭,你不仅是仿佛开启了“上帝视角”的观察者,你还会成为“整个家庭的一部分”。

因此,在治疗进程中,治疗师需要清醒地意识到自己与家庭之间的距离,在不同成员的对话中穿梭,利用自己这个核心工具,让家庭做出回应。

如何运用自我开展工作,这似乎是一个非常抽象的概念,Minuchin在书中给我们分享了一个非常具象的描述:

「高效的治疗师在进入治疗时,在他/她的左肩之上随身带来一位看不见的伙伴,请将它想象成“小矮人”——它看治疗师之所看、想治疗师之所想,对干预过程进行实时观察和反思。」治疗师是治疗的专家,但也必须意识到自己的风格和偏见。

02

案例分析:一个厌食症孩子的家庭

当然,光是了解理论似乎有些不够,你可能会问:那这四个方面是如何在咨询室里发生、融合与运作的呢?

下面我们以书中的一个家庭为案例,从中体验一下大师在治疗过程中的思路和途径。

来寻求Minuchin帮助的是一个意大利裔的美国工薪家庭,他们经由医生推荐来到咨询室参与治疗,因为家里最大的孩子被儿科医生和精神科大夫诊断为厌食症,她是一位16岁的女孩,名叫洛丽塔。

在被确诊厌食症的两年里,洛丽塔多次住院,体重最低的时候仅仅60多斤,每次治疗都收效甚微,她的母亲反映,洛丽塔拒绝吃饭,好几次都到了去医院向胃里导入流食的地步。

家庭里看似确定的问题——神经性厌食症,到了Minuchin的家庭系统视角下,却有着不同的看法:他觉得无论是儿科医生还是精神科大夫,都从来没有关注过这个病人在家庭里是一个怎样的人。

甚至在所有人看来,只要这个孩子的厌食症好了,那么家里的一切问题都会得到解决,而事实上,这个孩子只是症状的携带者,所有的家庭成员都积极参与了这场悲剧之舞。

因此,在治疗一开始,当家里所有的成员都来描述洛丽塔患有厌食症带来的各种问题时,Minuchin就试图松动这样的想法,尝试减弱洛丽塔作为家庭中病人的身份,当洛丽塔表达自己住院检查时一直打点滴,导致没胃口时,Minuchin立刻回应她:

“你知道有很多人都会这样吗?如果两三天不吃东西,我们就没胃口了,所以就是那时候你开始不吃东西了吗?那是什么时候?”

在对洛丽塔住院细节的回顾中,有一件事引起了Minuchin的注意,洛丽塔的母亲讲述自己曾经因为放心不下洛丽塔一个人在医院,而违反医院规定,不顾丈夫的反对,半夜从家里返回医院去守着女儿。

这让Minuchin意识到,这位母亲对女儿的过度卷入是破坏性的。询问过家里所有的孩子,以及父亲后,这个家庭权力部分的特征也显现出来:母亲在家里充当着最高的权威,父亲的权力不够且不愿意质疑妻子的做法,所有的孩子都不敢直接反抗母亲的意志。

最终,家庭里对洛丽塔的厌食症的讨论,被Minuchin从生理层面的关注引向了人际层面的关注:妈妈在用施加保护的方式控制着洛丽塔和整个家庭,而洛丽塔也在用食物的方式控制着她的母亲和家庭,洛丽塔的感觉是被控制的、无助的。

Minuchin针对这样的家庭状况,她通过鼓励洛丽塔在非食物的领域跟自己的母亲直接冲突,尤其是在日常生活中的自主权方面做一些对抗,来使洛丽塔通过更健康的方式体验不同的家庭位置和身份。

相应的,Minuchin跟家庭做了一个约定,不再强迫给洛丽塔称体重,而是由Minuchin来给洛丽塔称体重,但对体重保密,确保洛丽塔的安全,只有在体重下降后才会告知家长,同时鼓励洛丽塔自己选择吃饭的方式,是单独吃饭还是跟家里人一起吃饭、吃多少饭。

最终,这个家庭经过四个月的治疗,洛丽塔在前三个月里增重将近20斤,治疗结束时体重稳定在了95斤。一年半后的回访中,洛丽塔重新回到了学校,尽管仍然与父母保持狂风暴雨般的关系,但她一边做着服务生的工作,还有了很多新的朋友,她计划读完高中。

现在,让我们再回来看大师的四个手艺——外化症状、扩展身份、探索子系统和自我的运用,你会发现Minuchin并没有回避与家庭成员之间的短兵相接,解构家庭成员们对问题的「确定」,才能真正推动一个家庭朝向好的方面转变。

我们每个人的家庭可能或多或少都有一些问题和困扰,在你的工作或者日常生活中,可能也会有家庭向你求助,这个时候,或许你可以借由这本书中的理念想一想:你是怎样看待家庭问题的呢?那个「确定」的问题背后隐藏着什么样的线索?希望大师的手艺有给你带来一些新的启发。

编辑推荐

这是一本对家庭治疗感兴趣的读者不能错过的作品,《大师的手艺与绝活》是家庭治疗开山鼻祖Minuchin所写的“治疗师的百宝袋”,书中不仅有结构派家庭治疗的重要理念,还讲述了这些理念是怎样在治疗过程中融会贯通、最终发生作用的。

除此之外,书中还有大量丰富的家庭案例,让读者对「关系」、对「家庭系统」的理解不再停留在理论层面,而是能够真正深入生活的细节,看到不同家庭成员之间的互动过程,以及他们最终的改变的发生。翻开这本书,将是一段神奇的旅程,一段欣赏大师治疗手艺与绝活的艺术之旅。

策 划:高文洁

撰 稿:高文洁刘祥宇

编 辑:崔 琪

美 编:何文宣