科研成果 | 支配型人格的人真的幸福吗?

Coco有话说

有的人认为世界大同,人们在社会中应该相互平等;而有的人却认为社会如竞争丛林,人亦有高下之分,有的人生来就高人一等,拥有更大的支配权。

可是,在现实生活中,那些自认为高高在上、颐指气使的人就一定会过得更幸福吗?人怎样才能获得幸福呢?

人类社会由不同的群体构成,但是对于群体间或个体间的关系,不同的人却持有不同的态度。有些人认为应该依据群体或个体掌控资源的多少,将社会中的群体或个体划分出高低不同的地位;而另一些人觉得人类应当追求平等,要努力为不同的群体或个体创造平等的机会。

对此,心理学家们提出了社会支配倾向(social dominance orientation)这一概念,用于描述个体对不同群体之间的关系是否应该平等所持有的一般性偏好。

社会支配倾向是一种较为稳定的个人特质,对群际态度和行为具有强大的解释力。社会支配倾向高的个体相信社会本来就是一个自由竞争的丛林,人与人之间、群体与群体之间理应高低有别,因此往往表现出对低地位群体成员(如贫困人群)和少数人群体(如性少数群体)更强烈的敌意态度,更明显的歧视行为,并且反对促进群体平等的政策(如平权法案、再分配政策等)。

与此相关、但仍未解决的一个科学问题是:这种拥有支配倾向的人,他们自己的生活过得怎么样,他们幸福吗?

北京师范大学心理学部亲社会实验室与美国密苏里大学的Kennon M. Sheldon教授开展合作研究,在中国青少年群体中考察了社会支配倾向与其主观幸福感的关系及机制。研究报告于2018年在线发表,今年6月正式发表于International Journal of Psychology。

以往基于西方样本的研究发现,社会支配倾向与个体的幸福感没有明显的关系。也就是说,认同支配不会让人变得更幸福,也不会让人变得不幸福。

然而,寇彧教授团队的这一研究从价值观与环境匹配的视角出发,认为西方文化强调自由主义,鼓励个人竞争,个体持有的支配倾向与其所在文化提倡的社会规范是一致的,因而不会影响其心理健康。但东方文化强调集体利益、注重社会和谐,在这样的环境下,持有支配观念的个体与其所在文化强调的社会规范并不匹配,这常常会导致人们在相应文化中产生“不适感”,因此对其心理健康是有害的。

拥有或认同支配倾向的青少年受到竞争观念的影响,通常更不愿意实施亲社会行为,在社会生活中会表现得更利己、更吝啬,这使得他们难以与周围的同伴、教师、他人建立良好的人际关系,也不符合东方文化对青少年的期望,进而会体验到更低的幸福感。

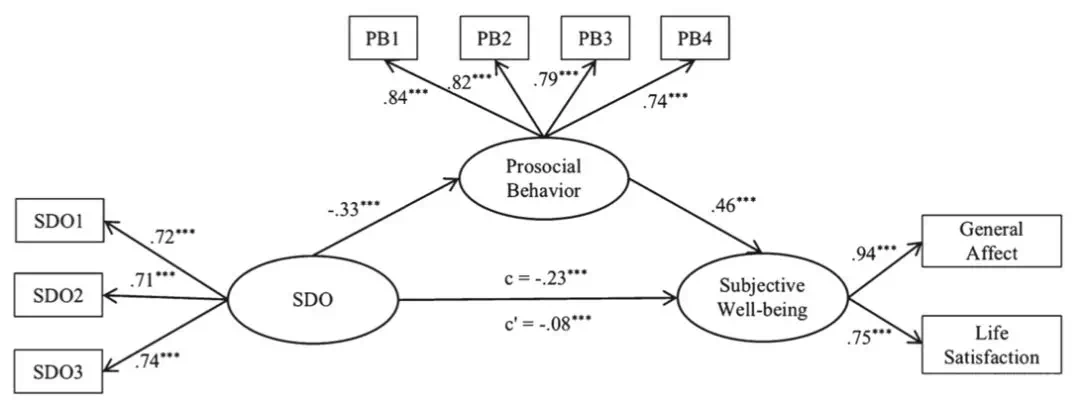

为了验证这一推论,亲社会实验室在北京市18所学校对4000余名中学生进行了调查。研究发现,社会支配倾向高的青少年亲社会行为确实更少,而较少的亲社会行为不利于他们获得对生活的满意感和积极情绪(研究结果见下图所示)。

社会支配倾向与主观幸福感的中介模型

这一研究表明,在强调集体利益、注重人际和谐的文化背景下,支配型人格既不利于青少年良性人际关系的形成,也不利于其自身主观幸福感的提升。因此,在我国中小学开展平等主义教育,有助于培育青少年的亲社会行为,而亲社会行为有利于其心理健康的发展。

该研究第一作者杨莹现为华东师范大学认知与心理学院讲师;第二作者李文岐现为北京师范大学在读博士研究生。

原文网址链接:

Yang, Y., Li, W., Sheldon, K. M., & Kou, Y*. (2019). Chinese adolescents with higher social dominance orientation are less prosocial and less happy: A value‐environment fit analysis. International Journal of Psychology, 54(3), 325–332.

doi:10.1002/ijop.12474

推文作者:李文岐,杨莹

插图:郭震

编辑:林靓

排版:董艺佳