家庭研究理论 | 差别易感性模型

整理者

殷锦绣

主修psychology,常写 popular science,喜欢photography,痴迷 Potter(Harry)

在知乎「木棉959」也可以找到我理论提出者及其生平

杰伊贝·贝尔斯基(Jay Belsky)

杰伊贝·贝尔斯基(Jay Belsky),1978年在康奈尔大学(Cornell

University)获得人类发展和家庭研究博士学位,后任宾夕法尼亚州立大学(The Pennsylvania State

University)的人类发展学教授,当前国际上儿童心理研究领域的公认专家、主要代表人物之一,在2013年的统计中位居美国儿童心理研究领域中心性首位(杨淑萍, 邸燕鸣, 魏新岗, 刘文, 2013)。2007年,他被授予美国心理学会居里·布朗芬布伦纳(Urie Bronfenbrenner)奖,以表彰他在科学与社会服务中对发展心理学的终身贡献。Belsky主要从事儿童发展与家庭研究,由他提出的父母教养方式模型被广泛运用于对儿童教养方式的研究,具体研究领域包括:托育照顾、婴儿期和儿童早期亲子关系、婴幼儿期父母角色扮演、亲子功能的演化基础、婴幼儿安全依恋关系的起源等,发起了宾夕法尼亚州婴儿和家庭发展计划并担任主持者。

理论发展历程

在差别易感性模型出现之前,素质压力理论已经被应用到了儿童发展与家庭领域,认为一些儿童由于自身具有的“脆弱性”而对环境中的压力事件更易感,这些“脆弱性”可能是个性特征中的行为或气质因素、生理因素、基因因素(Belsky & Pluess, 2009), 还有一些弹性个体由于缺乏这些脆弱性因素而不易受到不利环境的影响(Cicchetti & Garmezy, 1993)。

但素质压力理论主要关注的是消极环境对脆弱性个体的不利影响,并未说明个体对积极环境的反应差异问题,实际上该模型暗含着弹性个体和脆弱性个体对积极环境或非逆境环境的影响没有差异 (Ellis, Boyce, Belsky, Bakermans-Kranenburg, & van IJzendoorn, 2011)。然而,有证据表明某些个体在消极环境和积极环境中都具有发展可塑性,而这种情形并不符合素质压力模型。

在这一背景下,1997年,Belsky 首次提出了差别易感性模型(Differential Susceptibility Model),认为高易感性的个体所具有的“脆弱性”其实是“发展可塑性”,它一方面会使个体在易受消极环境的不利影响,另一方面也会易受到积极环境的积极影响。总之,环境是以一种更好或更差的方式在影响着个体的发展(Belsky et al., 2007)。

后来,与Belsky合作的研究者进一步发展了差别易感性模型,将Belsky提到这种“发展可塑性”与“环境敏感性(Environmental Sensitivity)”这一概念相结合,用以衡量个体对外界刺激感知和处理的能力(Pluess et al, 2017)。

代表性著作Kopp, C. B., & Belsky, J. (1982). The child development in a social context. Addison-Wesley.

Belsky, J., Bakermanskranenburg, M. J., & Van Ijzendoorn, M. H. (2007). For better and for worse: Differential susceptibility to environmental influences. Current Directions in Psychological Science, 16(6), 300-304.

理论观点

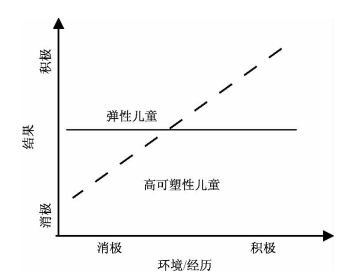

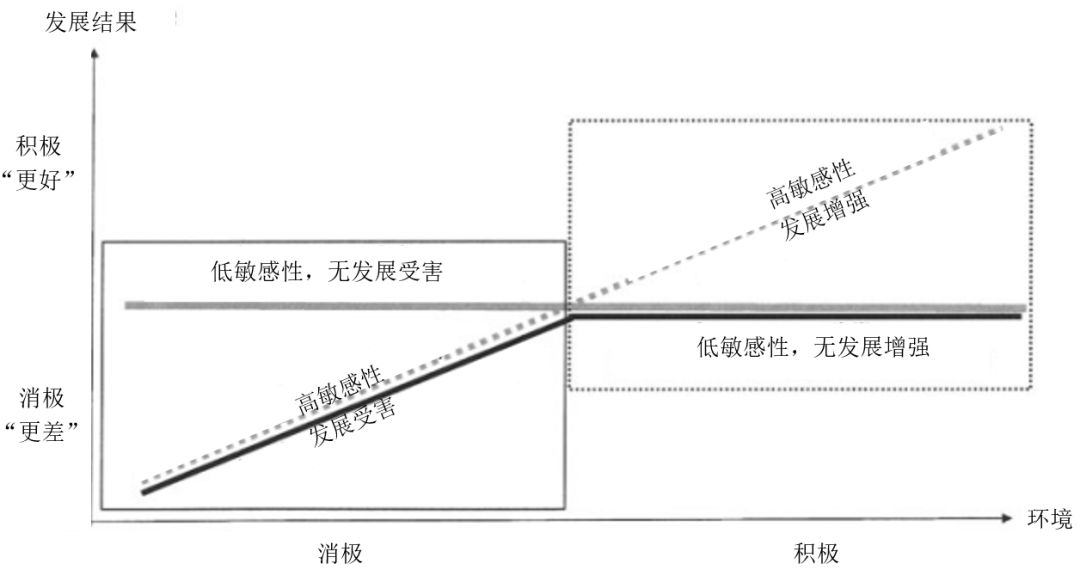

简单来说,差别易感性的模型可以归纳如下图:

图 1 差别易感性模型(高鑫, 丁碧蕾, 冯姝慧, 邢淑芬, 2018)

差别易感性模型认为,儿童自身具有“环境敏感性”,不同儿童的可塑性并不相同,高敏感性(高可塑性)儿童对环境的敏感性更高,在消极环境下更容易表现出不良发展结果;而低敏感性(弹性)儿童则无论在哪种环境下,自身的发展结果受到的影响都更少。

这一说法可以用兰花-郁金香-蒲公英隐喻来描述,兰花代表少数较敏感的人,在理想环境中非常出色,而在不良环境中非常衰败;而蒲公英则代表大多数对环境不太敏感的人,耐受性非常强,在任何地方都能生长;属于中间敏感性群体的个体被称为郁金香型,没有兰花敏感,但比蒲公英敏感。

成人环境敏感性研究表明,根据环境敏感性可将人群划分为三个团体,31%的群体属于高敏感性团体,40%属于中等群体,剩下29%属于低敏感性群体(Lionetti et al., 2018)。而在儿童中,探究这一分布比例的研究还很少,Pluess等人在一项招募了334位来自多个民族的青少年研究中发现,其中20-35%的人为高敏感性群体,41-47%的人为中等敏感性团体,25-35%的人为低敏感性团体。

评估工具

为了将差别易感性从其他交互作用中区分出来,Belsky, Bakermans-Kranenburg 和 Van Ijzendoorn (2007) 提出了差别易感性模型的具体检验步骤。

图 2 差别易感性模型和素质-压力模型对比(Ellis, Boyce, Belsky, Bakermanskranenburg, & Van Ijzendoorn, 2011)

第一,检验易感性因素与环境因素之间是否存在交互作用(Belsky et al., 2007);

第二,检验易感性因素和环境因素之间没有相关,这是检验差别易感性的关键步骤。例如,如果消极情绪性和父母的教养方式之间相关,则不能证明父母教养方式对于高消极情绪性婴儿具有更大的预测力度(Belsky et al., 2007);

第三,检验易感性因素和行为结果之间的相关关系。如果其相关不等于0,那么差别易感性模型不成立。这一步的目的是为了把差别易感性模型从素质压力或双重风险模型中分离出来;

第四,将回归图与差别易感性经典图形进行比较。只有符合上图中黑色虚线和灰色实线部分才证明是差别易感性模型,并且要求高易感性群体的斜率显著不等于0,同时其绝对值显著大于低(非)易感性群体斜率的绝对值;若符合上图黑色实线和灰色实线部分, 则证明是素质压力或双重风险模型(Ellis et al., 2011);

最后, 替换易感性因素和行为结果, 检验模型的特异性。

后来,因为受到统计方法上的质疑,Belsky等人(2015)又概括出了几种诊断差别易感性的更严格的标准:第一, 使用显著性域(RoS)检验来决定易感性因素 M (如困难气质)的值域,并且结果变量 Y对预测变量 X 的回归在易感性因素的值域上是统计显著的,预测变量的范围应界定为 X±2SD;第二,使用交互效应比例(PoI)和受影响比例(PA)两个新标准。

如果直接衡量模型中的敏感性,可以使用儿童版高敏感性量表(Highly Sensitive Child (HSC) Scale)(Pluess et al., 2017),这一量表改编自Aron等人1997年编制使用的成人高敏感性量表(Highly Sensitive Person scale),包含了38道自我报告题目,如“我不喜欢令人不悦的气味”“我喜欢优美的声音”“喝可乐让我不舒服”;修订简短版有12道题目。虽然是新编量表,一经出版便受到了研究者的关注和应用。

研究证据

在差别易感性行为因素的研究中,研究者关注最多的就是儿童自身的困难气质。

有关儿童气质与养育环境的交互作用的研究为差别易感性模型提供了强有力的证据,这些研究既包括儿童的消极情绪性或困难气质与父母教养的交互作用,也涉及儿童气质对儿童保育经历的调节作用。研究表明儿童的气质和情绪特征改变着后天养育环境或经历对儿童发展的影响(Belsky et al., 2007);困难气质的儿童如果早期经历了严厉的父母教养则会表现出更多外化问题, 如果经历的是积极的父母教养方式, 则会得到相反的研究结果(Poehlmann et al., 2012);高消极情绪性的儿童不仅更易受积极同胞关系的有利影响,同时也更易受消极同胞关系的不利影响,这种结果也支持差别易感性模型( Morgan, Shaw, & Olino, 2012) 。

从生理角度看,也有支持差别易感性模型的研究。交感神经系统(sympathetic nervous system, SNS)引起的某些生理反应能够调节环境和个体外化问题之间的关系,Wolff, Wadsworth, Wilhelm 和 Mauss (2012)对 4~5 岁儿童的研究发现,相对于迷走神经监管能力低的儿童, 高迷走神经监管力儿童在支持性的社会环境中有较低的 SNS 压力反应, 而在非支持环境中的 SNS 压力反应则会较高;副交感神经系统(PNS)引起的生理反应也作为调节因素发挥着作用,有研究者使用迷走神经张力和迷走神经抑制来调查副交感神经系统是否以及如何调节家庭中婚姻冲突与童年中期儿童的适应能力的关系,发现相比于高迷走神经张力的儿童,那些生长在较少婚姻冲突的家庭中的低迷走神经张力的儿童会出现更低的焦虑,而当处于高婚姻冲突的家庭中时则会表现出更高的焦虑;对迷走神经抑制的研究也出现了相似的证据 (El-Sheikh, Harger, &Whitson, 2001) 。

参考文献:

Belsky, J. (1997). Theory testing, effect-size evaluation, and differential susceptibility to rearing influence: The case of mothering and attachment. Child Development, 68(4), 598-600.Belsky, J. (1997). Variation in susceptibility to environmental influence: An evolutionary argument. Psychological Inquiry, 8(3), 182-186.

Belsky, J., & Pluess, M. (2009). Beyond diathesis stress: Differential susceptibility to environmental influences. Psychological Bulletin, 135(6), 885-908.

Belsky, J., Newman, D. A., Widaman, K. F., Rodkin, P., Pluess, M., & Fraley, R. C., et al. (2015). Differential susceptibility to effects of maternal sensitivity? A study of candidate plasticity genes. Development and Psychopathology, 27(3), 725-46.

El-Sheikh, M., Harger, J., & Whitson, S. M. (2010). Exposure to interparental conflict and children's adjustment and physical health: The moderating role of vagal tone. Child Development, 72(6), 1617-1636.

Ellis, B. J., Boyce, W. T., Belsky, J., Bakermanskranenburg, M. J., & Van Ijzendoorn, M. H. (2011). Differential susceptibility to the environment: An evolutionary–neurodevelopmental theory. Development and Psychopathology, 23(1), 7-28.

Pluess, M., Assary, E., Lionetti, F., Lester, K. J., Krapohl, E., & Aron, E. N., et al. (2017). Environmental sensitivity in children: Development of the highly sensitive child scale and identification of sensitivity groups. Developmental Psychology, 54(1), 51-70.

图片源自网络,侵删!

欢迎转载,转载需注明出处!公众媒体转载需授权,谢谢!