热点评论 | “熊孩子”与好孩子

作者:张梦圆 郭震 寇彧 亲社会实验室

Coco有话说

“熊孩子”是近年来广泛传播的用于形容调皮捣蛋、破坏力强的儿童的词语。被称为“熊孩子”的儿童通常精力充沛、行为冲动、难以管教,有时还带有攻击性。面对“熊孩子”,旁观者常常大呼头疼,家长也感到疲于应付。那么,为什么有的孩子“熊”,而有的孩子不“熊”?父母如何教养才能使孩子不“熊”呢?

孩子为什么会“熊”

- 儿童特征的影响

儿童既不是什么都不懂的“白纸”,也不是什么都明白的“小大人”。他们的行为表现具有明显的年龄特征。“熊孩子”之所以“熊”,与他们所处年龄阶段的生理、心理发展特点相关。

- 自控力差

儿童的生理仍处在发育阶段,他们的身高、体重、外貌等都在不断地成长和变化。同时,他们的大脑也在发育。与成人相比,儿童大脑中的神经元之间的联结非常多,也不稳定,就像还没有形成河道的山间溪流,弯弯曲曲地把溪水引得四处流淌。所以,当儿童遇到新异刺激时就会非常兴奋。由于大脑皮层与抑制功能相关的脑区尚未发育成熟,儿童一旦兴奋起来就很难停下来。这种自我控制能力差的现象表现在“熊孩子”身上,就是不分场合地做出过激行为和发出超大的声音。

此外,儿童的延迟满足能力也尚未成熟。发展心理学的研究表明,与年长的孩子相比,年幼的孩子更没有耐心,他们宁愿吃更少的糖果,也不愿意多等待一会儿以换取更多的糖果,他们难以做到安静等待或者顾及场合。这就是为什么人们经常会在各种公共场所听到“熊孩子”的号啕大哭。其实,或许是因为他们肚子饿了而父母没有立刻给他们想吃的东西,或许是因为他们想要另外一个小朋友手中的玩具而得不到。

- 自我中心

儿童的心理发展会经历一个“自我中心”阶段,此时,他们难以识别他人的观点和想法,认为别人的想法和愿望与自己的是一样的,只要自己开心了别人也应该开心。所以,当“熊孩子”们用彩笔在家中白净的墙上画了一幅“大作”的时候,他们以为其他人也会喜欢这幅“艺术品”。

处于自我中心阶段的“熊孩子”,共情能力也不足,他们难以站在他人的立场上体会对方的情绪。因此常常会做出撕毁他人心爱的书籍,拿走别人精心收藏的玩具等令人伤心、失望或者愤怒的事,而他们自己并不会意识到自己的行动给他人造成了伤害。

- 注意力不持久

年幼的孩子很难专心在某项特定活动上,他们总是一会儿要这样、一会儿又要那样,好像对什么活动都感兴趣,又都不能坚持长久。这是因为他们大脑中负责调节注意力的区域——网状结构尚未完全髓鞘化,使得他们的注意力不稳定,无法像成年人一样较长久地专注于一项活动。所以,人们经常会看到“熊孩子”在公共场所到处乱跑,指手画脚。

但并不是所有处于发展阶段的儿童都是“熊孩子”。一方面,不同儿童之间的自控力、自我中心程度以及注意力等发展水平并不均衡,比如容易型气质的儿童就比较随和,情绪也比较积极,也更容易控制自己;而困难型的儿童就非常活跃,情绪表达强度高,也更容易被激怒。另一方面,家庭教育也影响着孩子的成长。

- 家庭环境的影响

家庭环境是儿童成长的最直接的环境。父母的教养方式影响着孩子“熊不熊”。

- “护犊子”的溺爱

大多数“熊孩子”的背后,都会有爱说“他还是个孩子”的“熊家长”。不顾规则,一味迁就孩子,对孩子过度保护就是溺爱型的教养方式。

研究发现,溺爱型家庭中成长的儿童,自我控制与延迟满足的能力都比较差。溺爱孩子的家长经常因为孩子的哭闹而妥协于他们的无理要求,使孩子在这一过程中习得了只要“熊”就能达到目的的经验;溺爱型家长也更可能无视他人的存在、纵容孩子的违规行为,比如在高铁车厢里、饭店等公共场合,大声与孩子嬉笑打闹,觉得这样做是对孩子的关爱。要知道,无原则地满足孩子的任何需求或过分以孩子为中心,都不利于孩子形成较好的自控能力和共情能力。

- 粗暴的拒绝

与溺爱型家长相反,有些家长对于孩子的需求总是不加区分地拒绝,错误地将不沟通、不答应当作不溺爱。其实无论是成人还是儿童,都有基本的生理与心理需要。孩子会饿会渴、会觉得害怕、会有好奇心、会需要被尊重,这些都是合理的需要。家长要充分关注儿童的需要,能够甄别并及时满足合理需要。儿童有时出现激烈的行为也许就是起初的需求未得到满足而变本加厉的后果。当然,家长对于孩子那些“不合时宜”的需要则应耐心沟通解释、提出替代的解决方案、鼓励他们等待或忍耐,而不该简单粗暴地拒绝。

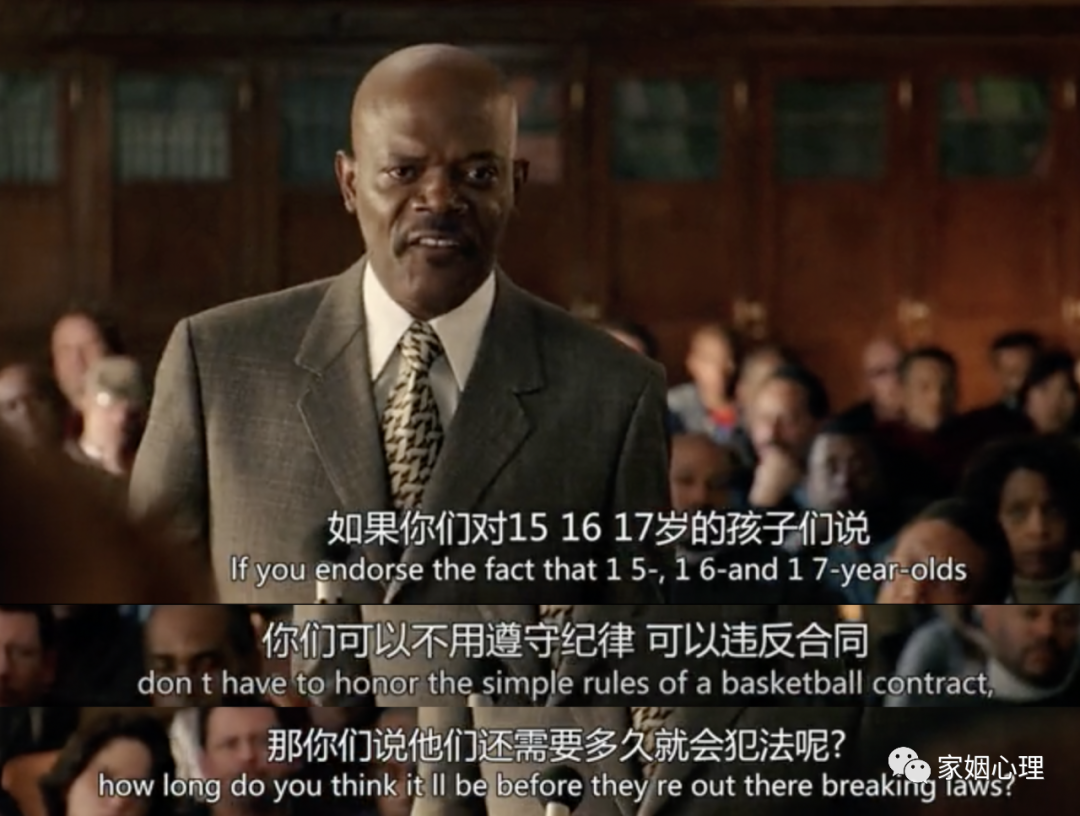

- 规则不明确

父母在教育过程中应为孩子提供清晰、明确的指导。3至10岁的儿童正处于道德发展的他律阶段,他们的行为主要受成人制定的规则影响。如果家长没有向儿童提供明确的规则,或者家长自己没有遵守规则,又或者家长制定的规则前后不一,儿童的道德判断就会出现混乱,从而无法形成稳定的是非观念。

家长应该怎么做

儿童尚处于发展变化之中,他们的行为表现也不是一成不变的,如果教育培养得当,“熊孩子”就不会“熊”。那么,家长们应该怎么做呢?

- 好的教养方式促成孩子的好习惯

家长要有正确的教育理念,既要了解孩子的成长规律和正当合理的需求,尊重孩子;也要明白孩子时刻都在从成人的行为中学习,家长可以对孩子的行为进行引导和培养。

- 将好的教育理念落实在行为上

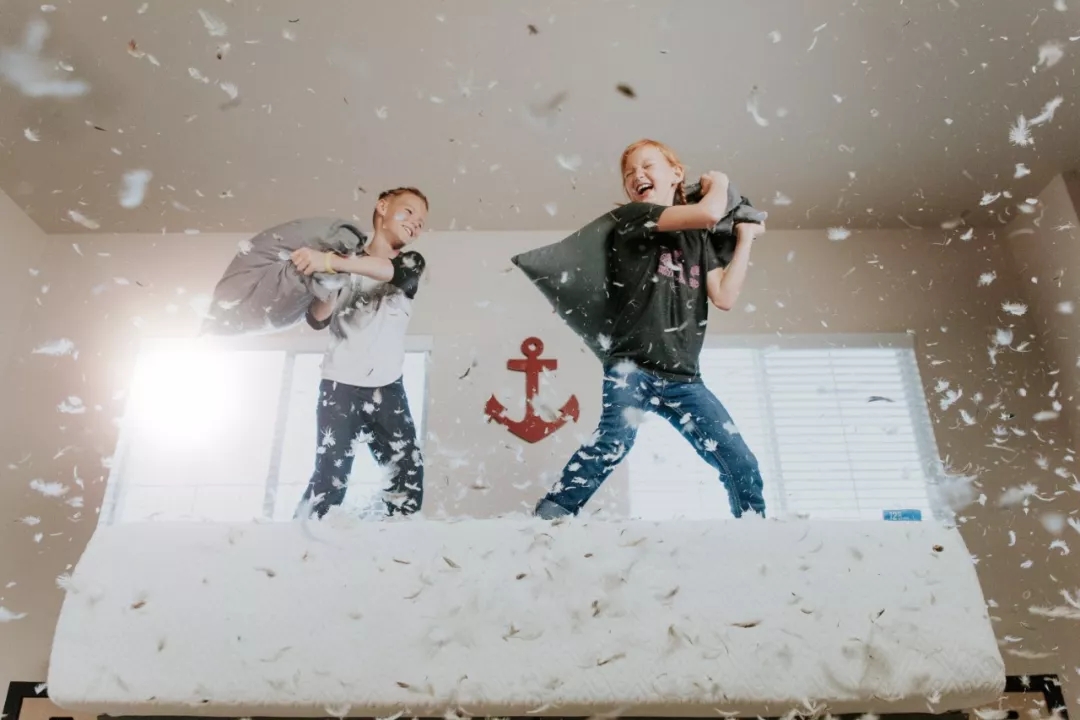

给孩子充分的关注和应答,孩子呼唤家长的时候,如果家长都能及时应答,孩子就不必一遍遍大声叫喊了;注意观察孩子的行为及反馈,根据孩子的不同特点与之沟通,如果孩子发脾气时能得到家长的耐心对待和关爱指导,允许他生气、拍枕头,使紧张情绪得以缓解,而不是摔东西、打人,孩子就能逐渐学会正确表达情绪的方式,同时学习自我控制。当然,也要为孩子创设与其年龄相适应的环境。如果总让孩子憋着,他们不“熊”又能怎么办呢?

- 为孩子制定行为规则并一起遵守

父母要为孩子制定清晰合理、前后一致的行为规则,并要与孩子一起遵守规则。研究表明,只有成人以身作则,并且父母行为一致,孩子才更有可能习得良好的行为方式,养成自信、自立、自控的品格和尊重他人、爱护公共财物的道德品质。

- 外出之前一定要做好充分准备

“熊孩子”被关注更多的是在公共场所。家长带孩子外出时,一定要多加注意,行前做好充分的准备。

小酒窝(5岁)在高铁上安静地画画

1.尽量安排与孩子身心发展水平相适应的活动

有些家长只顾自己的需求而不考虑孩子的特点,比如带着孩子在商场长时间购物,这对于儿童来说是一件超级无聊的事情,难免出现厌烦、哭闹等行为。亲子乐园、儿童游乐场和博物馆,可能才是孩子更感兴趣的地方。

2.不把孩子当成什么都不懂的附属品

家长应与孩子一同商量活动内容,告知他们出行目的、计划以及规则。家长也可以尝试给外出活动赋予孩子感兴趣的意义。例如,带领孩子去自然科学博物馆,安排“寻找恐龙之旅”“蝴蝶的一生”等寓教于乐而非走马观花的活动。海洋馆、动物园、名胜古迹其实都是丰富的世界,如果家长花一点时间做功课,就能让孩子在活动中有期待、有事做、有收获。

3.给予选择空间,发掘自主性,培养自我管理能力

例如在去玩具店前告知孩子今天可以花费200元钱,至于买什么,可以由他自己决定;或者在点餐前告知孩子今天可以吃一种甜食,让孩子自己选择是冰激凌还是小蛋糕。当孩子对于自己的生活有更多的参与感、更强的主人公意识以及更高的自主性时,他们也就能更好地自我管理、享受美好的出行时光了。

经过指导的睿睿(5岁)专注地玩拼图游戏

对于父母来说,最重要的就是尊重每一个儿童独特的发展特点,找到适合孩子特点的教养方式,不要让好孩子成为“熊孩子”,而是帮助孩子成长为真正意义上独立自主、健康自信的人。

原文刊登于《教育家》2019年10月刊第三期25-26页