国庆孩子给谁带?隔代教养 VS 父母教养

作者: 婚姻家庭研究咨询中心

北师大中国婚姻家庭研究小组

我们隶属于北京师范大学发展心理研究院,专注于中国婚姻与家庭研究,致力于将实用有趣的学术成果分享给大家。本期作者

郝雨丝

北京师范大学心理学部2017级本科生

中国婚姻家庭小组成员

国庆中秋双节长假,不少爸妈们遇到一个难题,是夫妻甜蜜双人游还是把宝宝带上“负重”出行呢?要不,把孩子先丢给自己爸妈带带?

当然,回到工作中也面临着一个选择,是父母一方辞职带娃,还是索性让孩子跟ta姥姥姥爷过几年?今天我们就从心理学角度分析,孩子到底应该让谁带。

这种由祖辈家长对孙辈进行看护和养育的教养方式被称为隔代教养 (孔屏, 王玉香, 2013)。事实上,我国约60%的儿童的教养有祖辈参与 (张小梅, 2015)。有调查显示,我国三到五岁的幼儿有一半生活在三代家庭(与父母和祖辈共同生活)中,而在北京,接受隔代抚养的儿童有70% (郭筱琳, 2014)。中国教育学会家庭教育专业委员会于2017年进行的《中国城市家庭教养中的祖辈参与问题调查报告》数据显示,有近八成的家庭,是祖辈参与教养的。在中国,隔代教养已经越来越“风靡”。而它不是“中国特色”, 隔代教养已在世界普遍存在。来自美国国家家庭调查的资料表明,10.9%的祖父母曾有至少半年时间作为主要照看者照顾一个甚至多个孙子女(Fuller-Thomson, Minkler, &Driver, 1997)。在欧洲,有研究显示,44%的祖母定期或偶尔帮助照顾孙辈,42%的祖父也在扮演着相似的角色 (Buchanan, Rotkirch, 2018)。

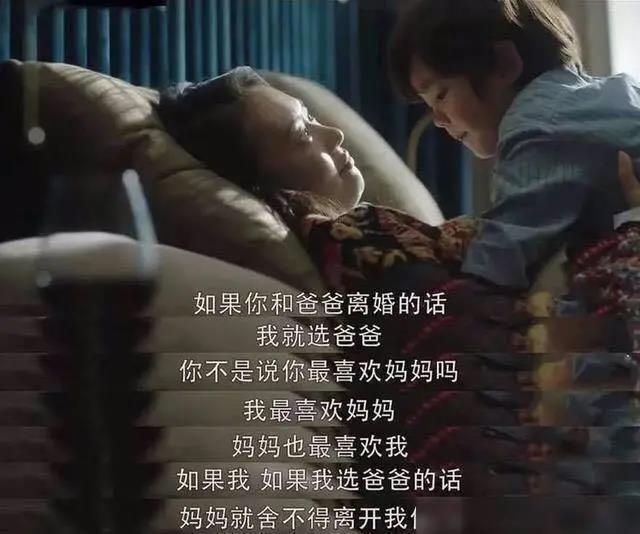

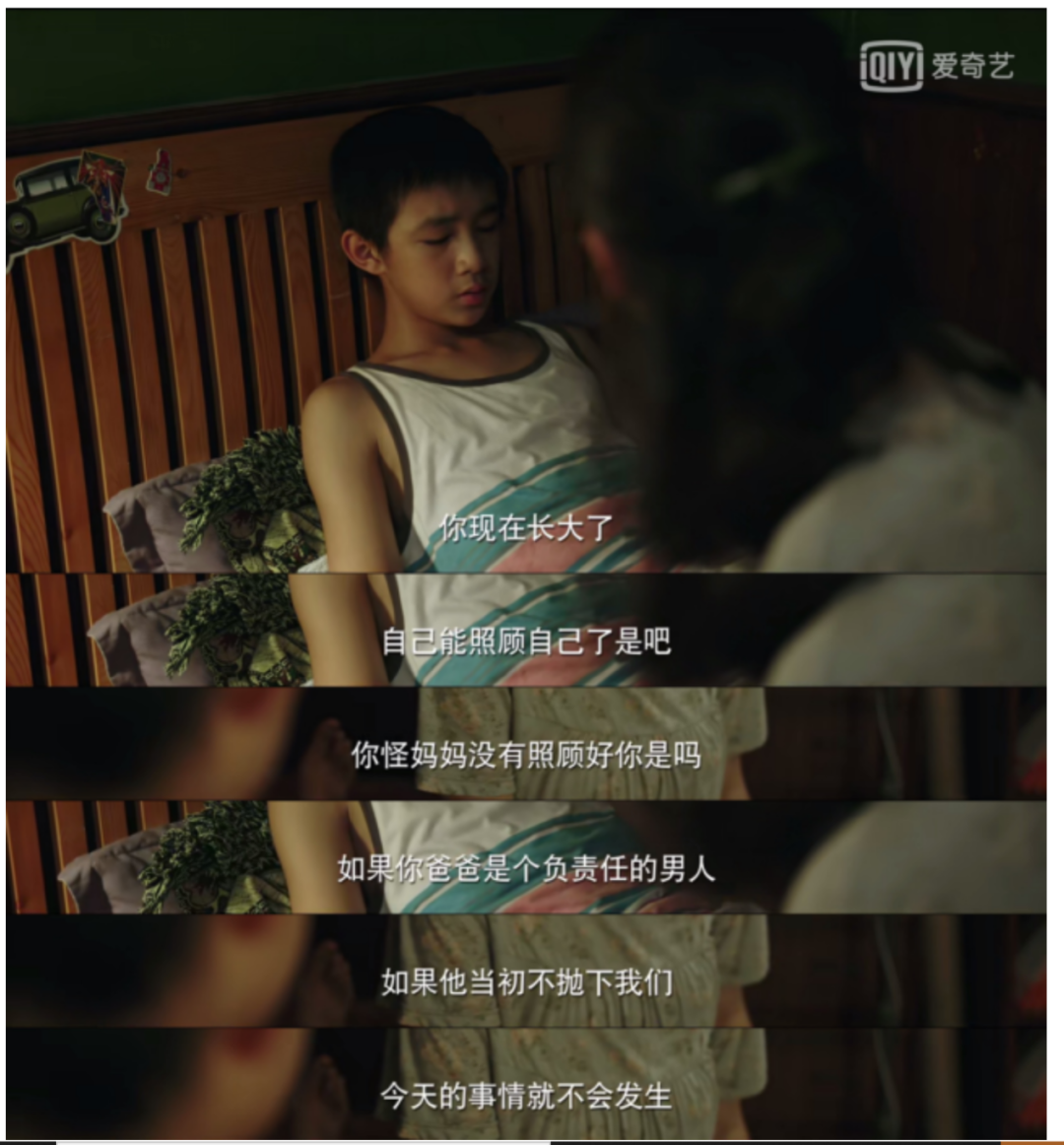

这么多人的选择,会是稳妥和正确的吗?就像之前的热播剧《小欢喜》中的季杨杨,因为父母长年忙碌的工作,他从小就和姥姥姥爷生活在一起,由经验丰富的他们照顾起居、进行养育,身体倍儿棒,吃嘛嘛香,还是一个颇有人格魅力的小伙子。这样不挺好吗?

但我们也从剧里人物关系来看,这样由姥姥姥爷隔代教养的季杨杨似乎在父母“回归家庭”后显得与他们疏离、叛逆,而和姥姥姥爷更显亲密;在学校生活也不太理想,成绩较差,无心学习。这样真的好吗?

从教养方式来看

国内外学者根据对儿童的控制是否合理、程度高低,以及儿童的接受程度,将教养方式分为几类。比如Baumrind (1971)曾提出四种类型:

权威型的父母对儿童加以严格而合理的控制,同时给儿童提供支持,表达爱和赞许,对他们的需要及时反馈;

专制型的父母对儿童加以无目的、不合理甚至惩罚性的控制,较少表达爱和赞许;

放纵型的父母对儿童控制较少,很少批评与惩罚;

忽视型的父母较少出现,他们对儿童很少关注、也很少控制。

对于隔代教养方式,国内学者也提出了四种类型(段飞艳, 李静, 2012):

过分关注型的祖辈对孙辈呵护备至,代为其劳。孩子们本能在正常环境下锻炼自己的能力,而过于溺爱“心肝宝贝”的祖辈们却不忍心让他们伸一下手,捧在手里怕摔了,含在嘴里怕化了;

过分监督型的祖辈对孙辈的任何事情都要监督催促。睡觉、学习、衣着、玩耍……无一不在祖辈的监督和催促之下;

严厉惩罚型的祖辈对孙辈一味地责罚与批评。所谓“棍棒底下出孝子”,这样的祖辈们常常采用责罚、批评的手段来教育孙辈;

民主理解型的祖辈对孙辈给予适当的温暖和理解。

由此看来,祖辈与父辈的教养方式类型大体相似,有过分溺爱的、有过分严格的,也有民主、温暖、理解的。

通过了解不同的教养方式来看,如果对儿童过多的溺爱,事事代为其劳,不加以合理的控制,会导致其自理能力差、独立解决问题能力弱,容易以自我为中心 (于涛,王舒雅,马征宇, 2018)。就像刚刚和父母重聚时的季杨杨,无法适应更严格的家庭环境,从而对父母感情疏远、产生隔阂。而如果一味地对儿童提出不合理的要求,进行控制,会对儿童的社会化起到负面作用;相反,如果对儿童的要求合理,是民主型的教养,会对儿童的社会化发展有积极作用 (夏利, 1994) 。

那具体到实际家庭中,隔代教养和父母教养有什么异同呢

有研究显示,祖母和母亲的教养行为在惩罚等这类消极教养方式上很相似,这说明消极教养方式更容易被学习和模仿(Chase-Lansdale, Brooks-Gunn, Zamsky, 1994)。也有研究显示,祖母比母亲有更丰富的教养知识,对儿童更敏感、细心,更多给予和宽容,更少惩罚 (孔屏, 王玉香, 2013)。对中国家庭的研究则显示,在教养观念上,祖父母更注重遗传和自然成熟,首要强调儿童的身体健康,比如年年秋天奶奶都会提醒你穿秋裤,生怕你冻着;而父母则更注重环境和严格要求在儿童发展中的作用,注重儿童学习和大胆创新,比如年年妈妈都会给你报各式各样的课外班,生怕你落下 。在教养方式上,祖父母比父母更溺爱孩子,父母比祖父母更严厉,也较多采用民主的教养方式 (林晓雯, 1999)。

因此,隔代教养和父母教养有不同的侧重点和方式,那实际的教养效果孰优孰劣呢?

从教养质量上看

从现有的研究来看,多数学者认为隔代教养对儿童的影响弊大于利,甚至还容易增加家庭矛盾 (于涛,王舒雅,马征宇, 2018)。

对于父母教养,隔代教养的优势在于以下三方面:

1.祖辈有更多的时间能更耐心地教育孩子。

有研究发现,祖母在对孩子需要的敏感性、避免孩子受到伤害上,比母亲有明显的优势。这可能是因为父母面临工作生活等多方压力,会在一定程度上忽略孩子的需要,不能细心体察、及时满足孩子的需求 (沈卫华, 2001)。但也有研究指出,祖母尽管在年龄、经验上占优势,但并没有比母亲更有效的教养方式(Chase-Lansdale, Brooks-Gunn, Zamsky, 1994; 沈卫华, 2001)。

2.祖辈有丰富的育儿经验。

如果祖父母能给父母传递一些经验和具体的指导,将会有益于儿童的发展 (沈卫华, 2001)。

3.祖辈对孙辈的期望更低、要求更少。

有研究显示,三代人家庭较两代人家庭更重视养育而不是教育。而当家长的期望水平超过子女的实际能力时,会使孩子的精神状态经常处于高度紧张和焦虑中,对他们的发展和成长有消极影响。因此,老人平和、宽容的心态可以缓解孩子的压力,使他们轻松地成长 (沈卫华, 2001)。

但同时,隔代教养的负面影响更大:

1.有研究显示,在儿童发展最重要的前几年,父母的陪伴和照料有助于儿童与父母形成安全型依恋,有助于日后人际交往和亲密关系的建立(于涛,王舒雅,马征宇, 2018)。而隔代教养的儿童更容易产生焦虑、不安全的情感问题,以及发展迟缓及行为分裂问题,还有注意力不集中等 (段飞艳, 李静, 2012)。

2.也许是由于祖辈受教育程度偏低,他们对幼儿教育干预的接受性差,相比于父母教养,隔代教养下儿童行为问题检出率更高,行为控制力、卫生习惯等普遍较差;缺少关怀,集体观念淡漠;缺乏正确的学习目的等 (段飞艳, 李静, 2012)。

3.有的祖辈年龄较大,体质较差,通常没有太多的精力指导儿童学习、帮助儿童解决各种问题。因此,这类祖辈通常不能提供最佳的照料,从而使由于种种原因必须与祖辈一起生活的儿童体验到各种不适情绪情感,进而影响他们的学校适应、人际交往和社会性发展 (孔屏, 王玉香, 2013)。

父母该怎么做呢?

经过以上的分析,不难发现,如果把孩子全权交给祖辈来教养、父母和孩子长期分离,消极影响是很大的。因此,如果没有极其特殊的实在不得已的情况,请不要将孩子长期地完全交给祖辈养育。孩子,尤其是幼儿,更需要父母的关心与教养,才可能更健康地成长和发展。

但这并不表明,祖辈就不能参与教养了。事实上,隔代教养还有另一种分类 (Neugarten, Weinstein, 1964):

1.正式型:祖辈对孙辈十分关心、爱护,但不干预亲子关系,只在父母需要的时候才提供帮助;

2.寻乐型:祖辈将孙辈看作是自己寻找乐趣、消除孤独感的对象,而且由于他们不摆架子,使祖孙在交往的过程中都能得到快乐;

3.智慧型:祖辈不厌其烦地将知识传授给孙辈,他们使孩子知识的重要来源;

4.代替父母型:祖辈承担了养育孙辈的重担,照顾他们的日常生活学习;

5.保持距离型:祖辈和孙辈一般不接触,只有在家庭成员必须聚在一起时才偶尔相见。

可见,除了完全参与教养的代替父母型和几乎不参与教养的保持距离型,祖辈可以在维持父母主导教养的情况下,于适当的时候参与教养。这样,父母主导教养可以帮助儿童形成安全型依恋(依恋是个体的人对某一特定个体的长久持续强烈的情感联系。在婴儿期,儿童通过与主要照料者持续不断地交往,逐渐形成依恋关系及其内部工作模式。所以儿童早期的依恋特指儿童与成人(父母或其他看护人)所形成的情感联结。安全型依恋的儿童能够在陌生环境,依恋对象(父母或其他看护人)在场时,将依恋对象作为自由探索的安全基地;在他们离开时表现出一定的忧伤;在恐惧、焦虑时将他们作为安全的避难所;与他们团聚时很兴奋,寻求接近。他们相信依恋对象能够对他们的要求做出反应,相信他们有能力做自己的安全基地。安全型依恋的个体对他人和自己的认知都是正面的,能够合理地应对压力、面对困境进行良好的调节 (梁熙, 王争艳, 2014),更好地进行身心发展。与此同时,祖辈依然可以辅助父母,分享他们的育儿经验、提供智慧和帮助。在工作日,祖辈有更多的时间为孙辈提供日常的照料,父母则可以在晚上和周末多陪伴子女,这样的联合教养也是一个不错的选择。

而当祖辈参与教养时,也要注意与父辈教养观念的一致性问题,就像前面的文章中提到的夫妻共同养育需要注意的问题一样,当教养者的观念和方式出现分歧时,不要当着孩子的面争执,这样会增加孩子的心理压力;也不要各执己见,一边告诉孩子这样做,另一边又说那样做,这样会让孩子陷入迷茫,抵消掉教养力量,容易形成双面性格 (阙攀, 2011)。更好的做法是,祖辈与父辈私下进行积极有效的沟通,统一教养方式和观念,祖辈可以更新一下教育思想,父辈也可以多学习祖辈的教养经验,双方都积极进行学习和沟通,提升自己的素养,共同为孩子创造一个更好的未来。

最后说两句

在最后,在教养中最重要的还是把握对儿童控制、要求的程度。值得高兴的是,有研究显示,越年轻一代的父母在教养儿童时所提供的支持和赞扬越多,而这很有利于儿童的自我发展 (Zhou, Yiu, Wu, & Greenfield, 2018)。而不论是祖辈还是父辈,如果能不断更新自己的教养观念,学习更科学的、更适合孩子的教养方式,既不无目的地提出过分严格的要求,也不无原则地溺爱,让孩子在适合其程度的合理要求与支持温暖下自由成长,才是最利于他们发展的教养方式。

祝您的宝贝可以在全家人的温暖支持下幸福长大!

参考文献:

李强,韩丁.(2004).中学生偶像崇拜特征及其与自我评

Baumrind, D. (1971). Current patterns of parental authority. Developmental Psychology, 4(1), 1-103.

Buchanan, A., & Rotkirch, A. (2018). Twenty-first century grandparents: global perspectives on changing roles and consequences. Contemporary Social Science, 13(2): 131-144.

Chase-Lansdale, P.L., Brooks-Gunn, J., & Zamsky, E.S. (1994). Young African-American multigenerational families in poverty: quality of mothering and grandmothering. Child Development, (65), 373-393.

Fuller-Thomson, E., & Minkler, M. (2001). American Grandparents providing extensive child care to their grandchildren: prevalence and profile. The gerontologist, 41(2), 201-209.

Neugarten, B.L., & Weinstein, K. (1964). The Changing American Grandparent. Journal of Marriage and the Family, 26: 199-204.

Smith, P.K. Introuction: the study of grandparenthood. In Smith, P.K. (ed.), The psychology of grandparenthood: an international perspective. New York: Routledge, 1991.

Zhou, C., Yiu, W., Wu, M., & Greenfield, P. (2018). Perception of Cross-Generational Differences in Child Behavior and Parent Socialization: A Mixed-Method Interview Study With Grandmothers in China. Journal of Cross-Cultural Psychology, 49(1), 62-81.

段飞艳, 李静. (2012). 近十年国内外隔代教养研究综述. 上海教育科研, 000(004), 13-16.

郭筱琳. (2014). 隔代抚养对儿童言语能力、执行功能、心理理论发展的影响: 一年追踪研究.中国临床心理学杂志, 22(06): 1072-1076+1081.

孔屏, 王玉香. (2013). 隔代教养与父母教养的比较研究. 当代教育科学, (11), 55-56.

梁熙, 王争艳. (2014). 依恋关系的形成:保护情境中母亲和婴儿的作用. 心理科学进展, 22(12):1911-1923.

林晓雯. (1999). 核心家庭和三代家庭教养环境的比较研究.

阙攀. (2011). 隔代教育的不良影响及解决对策.盐城师范学院学报(人文社会科学版), 31(02):122-124.

沈卫华. (2001). 论祖孙关系在幼儿家庭教育中的作用. 湖州师范学院学报, 23 (5), 82-87.

夏利民. (1994). 家庭教养方式与儿童社会化研究综述. 山东师大学报 (社科版 ) , (5).

于涛,王舒雅,马征宇. (2018). 隔代教养对儿童心理发展的影响分析. 心理月刊, (02):10-11.

张璐斐,吴培冠. (2001). 祖辈管教问题初探. 山东教育科研. (5), 14-16.

张小梅. (2015) .不同抚养方式下3-6岁儿童心理理论发展的比较研究 (硕士学位论文) .云南师范大学, 昆明.

策划 | 候贤睿

撰写 | 郝雨丝

编辑 | 刘也行