通过家庭会议培养青少年领导力

Family meetings play an important role in cultivating youngleaders.

家庭会议对青少年领导力的培养有重要作用

Developing youth leadership skills during middle and highschool most often makes us think of after-school group activities and specialprograms designed to train emerging young leaders. But parents can also fosterleadership in their children at home by using a simple tool—the family meeting.

谈及中学生的领导力培养,我们总是会想到课余小组活动或是一些专门的年轻领导人培训项目。但家长们在家里也可以培养孩子的领导力,而且方法很简单——家庭会议。

The concept of the family meeting has been popular forseveral decades and is often recommended by psychologists and family therapiststo build positive relationships. Regular weekly meetings are a formalopportunity for families to discuss important issues, plan, problem solve, andhave fun together.

家庭会议这一概念的流行已有数十年,常被心理学家和家庭心理治疗师推荐用于建立良好关系。每周定期举办家庭会议,为家庭成员讨论重要事项、计划、解决问题和度过美好时光提供了一个正式的机会。

Much has been written about the benefits of family meetings,how to develop a family meeting agenda, and habits that make family meetingssuccessful. If you have never held family meetings or would like to learn moreabout them, read “Family Meetings Can Be Fun, Productive, and Meaningful.

关于家庭会议的益处、如何制定家庭会议议程、使家庭会议成功举办的一些习惯等,都已有连篇累牍的资料。如果你从未举办过家庭会议,或想要了解更多,可查看《家庭会议可以富有趣味、富有成效、富有意义》。

This article looks at family meeting through a new lens—witha focus on youth leadership development. It’s a topic not often associated withfamily meetings. But there is good evidence that children can learncore leadership skills in their home environments by taking a lead role infamily meetings.

本文以全新角度审视家庭会议—主要着眼于青少年领导力开发。这一话题很少和家庭会议联系在一起。但有有力证据证明,通过在家庭会议中担任领导角色,孩子们在家庭环境中即可学到核心领导技能。

Youth Leadership Begins with Practice

青少年的领导力培养始于练习

As children transition into and through adolescence, theyneed to practice skills that will teach them how to exercise positive influenceover themselves and others. These skills do not come naturally to many childrenbecause they have not been in situations where leadership skills are easilydeveloped. In fact, to become comfortable as a leader, it is helpful to learnand practice new skills in a safe, nurturing environment.

当孩子进入、处于青春期时,他们需要练习一些让他们对己对人都能产生积极影响的技能。很多孩子并非天生就拥有这些技能,因为他们并非处于易于培养领导力的成长环境。实际上,想要成为自然而然的领导者,在一个安全、支持的环境中学习并练习新的技能,这是很有帮助的。

What are youth leadership skills? How can they be nurturedby families?

什么是青少年领导力技能?如何在家庭中培养这些技能?

You will find many listings of youth leadership skills.Here, we’ll focus on the skills that parents can best nurture at home withinthe structure of family meetings. These meetings provide a formal opportunityfor kids to learn and practice.

你会发现有很多的青少年领导力技能清单。这里我们将集中探讨那些最适合父母在家庭会议中培养的技能。家庭会议为孩子学习和练习,提供了一个正式的机会。

Youth leadership skills include:

青少年领导力技能包括:

**• Decision-making/决策制定

• Goal setting/设定目标

• Problem-solving/问题解决

• Relationship-building/关系建设

• Communicating/沟通传达

• Listening/聆听

• Self-awareness/自我意识

• Empathy/同理心**

How Family Meetings Can Inspire Youth Leadership

家庭会议如何激发青少年领导力?

Family meetings are built around agendas, much likeafter-school clubs, organizations, or business meetings. When parents decide tostart regular meetings with children, there is a certain amount of ongoingpreparation required, like learning what agenda topics work best, experimentingwith new ideas, adapting to change, facilitating problem-solving, etc. Likemost groups that seek consensus and strive to work together, family meetingscan be messy.

家庭会议与课后俱乐部、团体或公司会议很像,都是围绕议程展开的。当父母决定与孩子定期举办家庭会议时,就会需要一定的准备工作,像是选择最佳会议主题、试验新的想法、适应变化、推进问题解决进程等。同大多数想要达成一致、努力达成合作的群体一样,家庭会议也可能会一团乱。

At first, parents are the role models. They show children away of learning together that is not always perfect. They learn from mistakes.They make sure everyone has a voice in problem-solving and decision-making.They are the major cheerleaders for making family meetings work!

首先,父母先给孩子亲身示范。他们向孩子展示一种共同学习的方式,这种方式并非总是完美。但他们从错误中不断学习。他们确保每个人都参与问题解决和决策制定。他们是让家庭会议成功举办的啦啦队主力。

Once family meetings because a mainstay in your household,leadership should shift.

一旦固定下来,那么父母就需要“让位”了。

Elementary-school-age children can contribute to leadingdifferent parts of the agenda, like creating a meeting opening, picking a topic for discovery time, or planning the fun family activity. As children matureinto middle and high school, giving them more responsibility in leading familymeetings continues to build youth leadership skills.

小学学龄的孩子可以参与负责一些不同的会议主题,比如规划会议开场、为“发现时间”选择一个主题,或规划家庭休闲活动等。当孩子进入初中和高中后,给予他们更多的家庭会议领导责任,能够继续培养他们的领导能力。

Youth Leadership Requires the Ability to Set and AchieveGoals

青少年领导力需要“目标设定与达成能力”

Planning and goal-setting are important aspects of familymeetings. They are opportunities for families to plan trips and outingstogether, organize family service projects, manage chores, learn to budget,etc.

规划和设定目标是家庭会议中的重要活动。家庭成员们通过这一活动,规划旅游出行、组织家庭志愿服务活动、管理家务、学习预算等。

We know from research, that goal setters often become peakperformers。

我们通过调查发现,会设定目标的人,通常会成为极其优秀的人。

Goal setting is a skill that is highly associated with thosewho excel in school, work, and life. Research has uncovered many key aspects ofgoal setting theory and its link to success (Kleingeld, et al, 2011). Settinggoals is linked with self-confidence, motivation, and autonomy (Locke &Lathan, 2006). One study showed when people wrote down their goals,they were 33% more successful in achieving them than those who formulatedoutcomes in their heads.

目标设定能力与学校、工作和生活中的“赢家”们密切相关。调查已揭示了关于目标设定理论的多个重要方面,以及这一能力与成功之间的关系(Kleingeld等,2011)。目标设定能力与自信、自我激励和自治能力等也有关联(Locke &Lathan, 2006)。一项研究显示,当一个人把目标写下来,他们比只是在大脑中规划结果的人,达成目标的可能性要高33%。

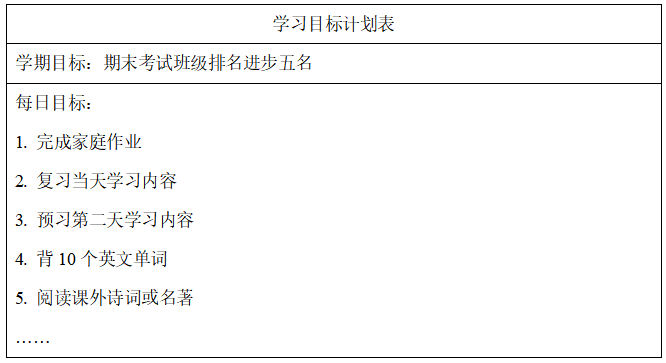

Family meetings not only give children a voice ingoal-setting but also the ability to play an active role with keeping minutes and tracking goals. These are tasks that are easily shared with children asthey mature into their teen years.

家庭会议不仅给了孩子们在目标设定中发声的机会,而且还让孩子能够通过记录会议纪要和追踪目标达成情况,积极参与其中。这些都是10岁以后的孩子们能够很轻松分担的工作。

Children who learn to set and achieve goals with theirfamilies become intimately familiar with the process. They understand thatachievement takes perseverance and determination. They learn that problems andchallenges arise along the path to success that must be overcome. They acquirethe ability to work with others and communicate clearly. Instead of expectingparents to have the answers or make all of the decisions, they begin to seethemselves as part of creating solutions that work for everyone.

学会与家人一起设定和达成目标的孩子们对这一流程会熟稔于心。他们明白达成目标需要意志坚定,需要契而不舍、他们明白通往成功路上所出现的问题和挑战必须予以克服、他们习得了与他人合作、清晰沟通的能力。他们不再仰仗父母给出答案或制定所有决策,而是开始将自己视为问题解决者之一,制定一个适合所有人的解决方案。

Problem-Solving and Consensus-Building: A Vital Skill forYouth Leaders

问题解决与推动一致意见的达成:青少年领导的重要技能

Youth leadership outside of the home requires children tosolve problems by building consensus among groups of people. These are some ofthe most important skills required to successfully lead community engagementand service efforts as well as after-school clubs and organizations.

在家庭之外的情形中,青少年领导力要求孩子们能够通过推动多人达成一致意见来解决问题。而这些都是成功领导社区志愿服务活动、课后俱乐部和团体的所必须的最重要技能。

Not surprisingly, problem-solving within families ischallenging, just as it is in the world beyond families. Since problem-solvingis almost always part of the agenda of family meetings, it presents a uniqueopportunity to give your teenager some experience in facilitating this processwith other family members. Of course, before they jump in, they’ll need someguidance, role modeling, and your assurance that failure is an acceptableoption because that’s how we learn. Parents must be there to support theirteens, ready to show understanding and love.

正如我们所想,在家庭中,同家庭之外的世界中一样,解决问题都是一项具有挑战性的任务。由于解决问题几乎总是家庭会议议程的一部分,因此这为孩子提供了一个独一无二的机会,让孩子能够获得与家人共同推进问题解决进程的经验。当然,在他们开始进入这一角色之前,他们需要一些指导,一些榜样,需要你告诉他们失败是可以接受的一个选项,因为我们正是通过失败来学习的。家长们必须始终为孩子提供支持,给予理解、给予爱。

Teens who learn to handle various parts of the familymeeting agenda become confident in their abilities to perform similar tasksoutside of home. In the process, they learn other valuable skills, like how tolisten to others, build consensus, put themselves in other people’s shoes.

在家庭会议中学习了负责各种活动的青少年,当在家庭之外遇到类似的任务时,就会对自己的能力很有信心。在这个过程中,他们还学到了其他宝贵的技能,比如如何倾听他人,如何推动一致意见的达成,如何站在别人的角度考虑问题等。