原创 北师婚家咨询中心 婚姻家庭研究与咨询中心

北师大家庭与儿童发展实验室

我们隶属于北京师范大学发展心理研究院,专注于中国婚姻与家庭研究,致力于将实用有趣的学术成果分享给大家。

• 本期作者 •

张文睿

北京师范大学心理学部2021级博士研究生

荐序

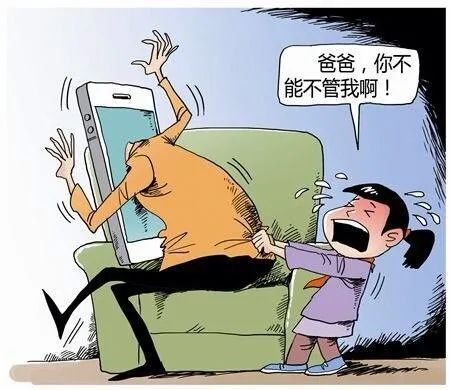

互联网时代,人们已经做不到“无手机”的生活。在使用手机过程中,未成年人更容易过度沉迷。避免未成年人在纷杂丰富的信息中变得简单化,不妨一起阅读“如何应对孩子手机依赖”吧!

你的孩子是否也是这样?一到放学回家后,孩子就缠着你要手机玩;到了要睡觉的时间,也不愿意把手机放下;在周末和寒暑假,比平时花费更多的时间在手机上……在孩子的眼中,似乎手机比一切都重要。有时会忍不住想对孩子说:“你和手机过去吧!”

儿童青少年“爱玩”手机已成为了世界性难题

随着互联网与我们日常生活的联系愈加紧密,手机成为了人们最常用的上网设备。据《2020年全国未成年人互联网使用情况研究报告》显示,智能手机是未成年网民的首要上网设备,其使用比例高达92.2%。在新冠疫情肆虐全球的当下,手机无疑给孩子们的线上教育、同伴交往、娱乐放松带来了便利,与此同时越来越多的孩子过度使用手机,无法克制手机给他们带来的诱惑,有些孩子甚至发展成为了手机依赖。

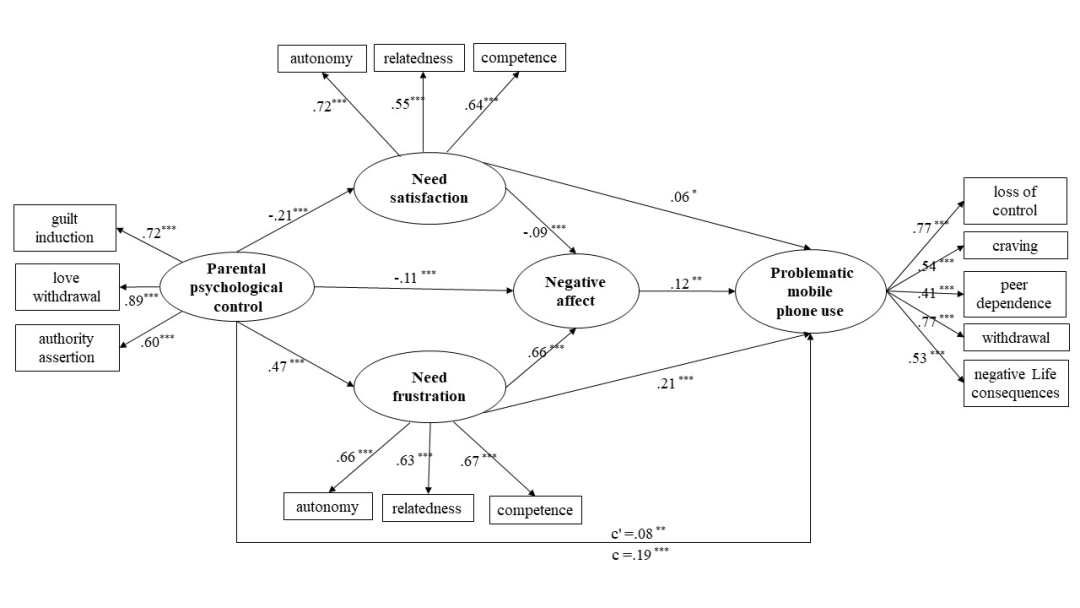

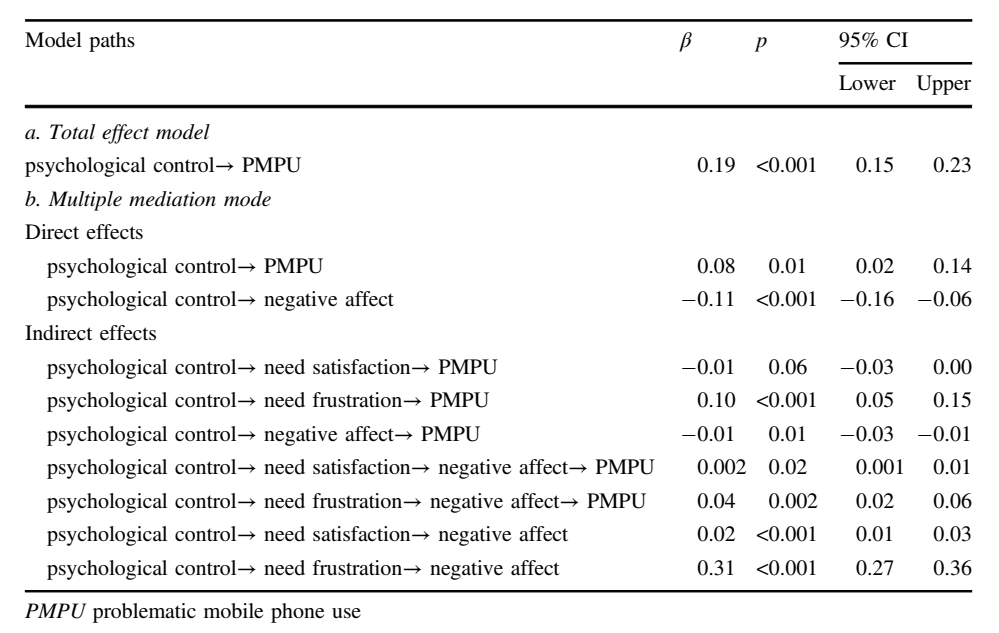

手机依赖(mobile phone dependence)也被称之为手机成瘾(mobile phone addiction)或问题性手机使用(problematic mobile phone use)。

世界卫生组织在2015年已经将手机依赖视为一个重要的公共卫生问题。2019年全世界多个国家的研究显示,每四个儿童青少年中,就有一个儿童青少年可能存在手机依赖的问题 (Sohn et al., 2019; 贺金波等, 2012)。由此可见,儿童、青少年的手机依赖已经成为了世界性难题,有哪些原因导致了孩子对手机的过度依赖呢?

是什么导致了孩子“爱玩”手机?

01

儿童期孩子的心理特点:自我控制未完全发展

不同发展阶段孩子的心理特点与需求是影响其手机使用行为的关键因素。但必须要注意的是,青春期前的儿童与青春期后的青少年在手机依赖的原因上可能存在不同。儿童心理学家皮亚杰认为,青春期前的儿童“自律”能力尚未形成,缺乏规则意识与自觉性。

因此,这一阶段的孩子无法有效地进行自我控制,通常无法意识到自己使用手机的时间,需要家长进行监督与提醒。此外有研究还发现,过度的手机使用也会使孩子的自我控制能力下降,但随着孩子长大影响会逐渐消失(Kim et al., 2018)。对大脑的研究发现,与动机和情绪相关的皮层下连接比支持控制能力的前额叶连接发展得更早。这种大脑发育的不平衡可能导致孩子在面对手机时,无法进行有效的自我控制(Casey & Caudle, 2013)。

02

青春期孩子的心理特点:抵制诱惑能力不足

青春期的孩子开始走向成熟,希望表现出独立自主,却也缺乏抵制诱惑的能力。一方面,孩子希望在手机的使用上拥有更多的时间与隐私,从而满足独立需要和社交需要。另一方面,孩子缺乏足够的辨识力与自制力,容易被网络上的不良信息所吸引与欺骗。已有的研究也已证明,缺乏幸福感、自尊和自我控制能力的青少年更有可能产生网络成瘾(梅松丽 , 2015). 而对大脑的研究也发现,存在手机使用问题的青少年在获得社会奖励时,会产生比正常青少年更强的大脑活动(Deng et al., 2021)。这可能意味着,如果孩子缺少朋友、家人的支持,就可能会希望通过手机获得来自网络的社会支持,从而导致手机使用问题的产生。

03

家庭的监管缺失:父母做好榜样

家长对孩子的监管是影响其手机使用行为的直接因素。家长的积极监管、良好的家庭教育以及和谐的亲子关系是防止孩子手机依赖的“保护伞”。家长对孩子的关注不足,甚至家长自己也是“低头族”时,孩子通过观察学习也会形成手机依赖的问题(Hong et al., 2019)。此外,Li & Hao (2019)在研究中发现,如果孩子与父母关系不佳,没有建立良好的依恋关系,那么孩子日常生活与学习积攒的情绪就只能通过手机进行宣泄,长此以往就会对手机过度依赖。

04

同伴的作用:同伴压力影响大

随着孩子们待在学校的时间逐渐增长,与同伴的交往也逐渐增加,此时学校和同伴就成为了影响孩子成瘾行为的重要途径。学校中存在手机依赖的同伴不仅给孩子树立了“坏榜样”,也会使得孩子在同伴交往中找不到共同话题,并感受到较大的同伴压力,从而也希望更多地使用手机(张锦涛 等,2012)。

综上所述,孩子的手机依赖行为是多种因素共同作用的结果(刘胜枝, 2021)。通过对前人研究总结并结合最新的研究成果,不难发现影响孩子手机依赖的核心因素是自我控制、亲子关系和同伴压力(Huang et al., 2021)。

如何应对孩子手机依赖?

01

根据孩子发展特征制定手机使用规则

对于2岁以下孩子,应该避免让他们接触手机等电子产品。

对于学龄前和上小学的孩子,应该限制他们在手机上的娱乐时间在每天1到2小时之内。同时,家长需要及时监督尚未形成自律能力的孩子。家长可以通过关注孩子通常登录、浏览的网站,以及孩子使用的社交软件(Strasburger et al., 2013)来保护孩子,及时规避掉对孩子的成长造成不利影响的内容。

对于上初中以后的青少年,应该结合实际需要,和孩子共同制定娱乐时长。处于青春期的青少年对自由存在强烈的渴望,并对来自家长和学校的限制具有很强的心理抗拒。所以家长一方面要对孩子的网络时间保持警惕,另一方面避免激起孩子的逆反心理。如果父母对手机使用监控力度的过大,甚至可能起到反作用(Fu et al., 2020),使得青少年的手机使用行为也会增加,最终导致手机依赖的形成。父母应该与孩子进行协商,避免激起青少年的逆反心理。

02

父母减少手机使用成为孩子学习榜样

社会认知理论的观点认为,儿童会通过观察周围其他人的行为进行社会学习,并且尤其倾向于观察和模仿父母的行为(Bandura, 1978)。因此,如果在日常生活中,父母在与孩子的交流过程中常常低头看自己的手机,会使儿童产生“玩手机是正常行为”的观点。这不仅会影响孩子自我控制手机使用的态度,还会加剧孩子的手机依赖问题(Hefner et al., 2019)。因此,家长要想达到有效的监控效果,就应该控制自己的手机使用行为。

03

建立良好亲子关系成为孩子倾诉对象

经常时不时拿手机出来看一下,担心错过了什么重要信息的这种现象被称之为错失恐惧(Fear of Missing Out)。Santana-Vega et al. (2019)在研究中发现,手机依赖越严重的孩子,错失恐惧的程度越高。这些孩子相比于父母,更愿意与手机建立联结。这是因为他们不仅害怕错过来自手机的联系,更害怕错过手机媒体提供给他们的积极体验。因此,孩子就形成了“害怕错过信息-手机依赖-害怕错过信息-手机依赖”的负性循环,并且难以从中逃脱,与父母沟通的次数越来越少。而手机使用时间少的孩子,不存在错失恐惧,与父母的沟通也更加频繁。

04

增加同伴室外活动取代手机使用时间

即使孩子达到了每日应有的运动量,长时间看屏幕也会增加肥胖、心血管疾病、儿童睡眠和注意力下降的风险(Wang et al., 2020)。因此,家长有必要采用户外活动时间取代孩子的手机使用时间。目前的研究发现,拥有更多现实社会交往活动、体育活动的青少年,使用手机的频率和时间更低(Auhuber et al., 2019)。这提示家长们,支持孩子结交现实中的朋友,鼓励孩子与朋友进行户外活动,将有效减少孩子手机使用时间,并促进身体的健康发展。此外,也有研究也发现,定期与孩子一起进行家庭活动可以有效降低孩子手机依赖的风险,例如家长可以每个周末带孩子一起进行户外活动(Gingold et al., 2014)。

参考文献

Auhuber, L., Vogel, M., Grafe, N., Kiess, W., & Poulain, T. (2019). Leisure Activities of Healthy Children and Adolescents. International Journal of Environmental Research and Public Health, 16(12), 2078. https://doi.org/10.3390/ijerph16122078

Bandura, A. (1978). Social Learning Theory of Aggression. Journal of Communication, 28(3), 12–29. https://doi.org/10.1111/j.1460-2466.1978.tb01621.x

Casey, B. J., & Caudle, K. (2013). The Teenage Brain. Current Directions in Psychological Science, 22(2), 82–87. https://doi.org/10.1177/0963721413480170

Deng, X., Gao, Q., Hu, L., Zhang, L., Li, Y., & Bu, X. (2021). Differences in Reward Sensitivity between High and Low Problematic Smartphone Use Adolescents: An ERP Study. International Journal of Environmental Research and Public Health, 18(18), 9603. https://doi.org/10.3390/ijerph18189603

Fu, X., Liu, J., Liu, R.-D., Ding, Y., Wang, J., Zhen, R., & Jin, F. (2020). Parental Monitoring and Adolescent Problematic Mobile Phone Use: The Mediating Role of Escape Motivation and the Moderating Role of Shyness. International Journal of Environmental Research and Public Health, 17(5), 1487. https://doi.org/10.3390/ijerph17051487

Gingold, J. A., Simon, A. E., & Schoendorf, K. C. (2014). Excess Screen Time in US Children. Clinical Pediatrics, 53(1), 41–50. https://doi.org/10.1177/0009922813498152

Hefner, D., Knop, K., Schmitt, S., & Vorderer, P. (2019). Rules? Role Model? Relationship? The Impact of Parents on Their Children’s Problematic Mobile Phone Involvement. Media Psychology, 22(1), 82–108. https://doi.org/10.1080/15213269.2018.1433544

Hong, W., Liu, R.-D., Ding, Y., Oei, T. P., Zhen, R., & Jiang, S. (2019). Parents’ Phubbing and Problematic Mobile Phone Use: The Roles of the Parent–Child Relationship and Children’s Self-Esteem. Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking, 22(12), 779–786. https://doi.org/10.1089/cyber.2019.0179

Huang, S., Lai, X., Li, Y., Luo, Y., & Wang, Y. (2021). Understanding juveniles’ problematic smartphone use and related influencing factors: A network perspective. Journal of Behavioral Addictions. https://doi.org/10.1556/2006.2021.00048

Kim, J., Oh, G., & Siennick, S. E. (2018). Unravelling the effect of cell phone reliance on adolescent self-control. Children and Youth Services Review, 87, 78–85. https://doi.org/10.1016/j.childyouth.2018.02.022

Li, X., & Hao, C. (2019). The Relationship Between Parental Attachment and Mobile Phone Dependence Among Chinese Rural Adolescents: The Role of Alexithymia and Mindfulness. Frontiers in Psychology, 10. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2019.00598

Sohn, S. Y., Rees, P., Wildridge, B., Kalk, N. J., & Carter, B. (2019). Prevalence of problematic smartphone usage and associated mental health outcomes amongst children and young people: a systematic review, meta-analysis and GRADE of the evidence. BMC Psychiatry, 19(1), 356. https://doi.org/10.1186/s12888-019-2350-x

Strasburger, V. C., Hogan, M. J., Mulligan, D. A., Ameenuddin, N., Christakis, D. A., Cross, C., Fagbuyi, D. B., Hill, D. L., Levine, A. E., McCarthy, C., Moreno, M. A., & Swanson, W. S. L. (2013). Children, Adolescents, and the Media. Pediatrics, 132(5), 958–961. https://doi.org/10.1542/peds.2013-2656

Wang, Q., Ma, J., Maehashi, A., & Kim, H. (2020). The Associations between Outdoor Playtime, Screen-Viewing Time, and Environmental Factors in Chinese Young Children: The “Eat, Be Active and Sleep Well” Study. International Journal of Environmental Research and Public Health, 17(13), 4867. https://doi.org/10.3390/ijerph17134867

刘胜枝. (2021). 哪些因素在影响青少年的手机使用行为及效果. 人民教育, 08, 37–40.

梅松丽, 柴晶鑫, & 郭金花. (2015). 青少年主观幸福感与网络成瘾:自尊及自我控制的中介作用. 心理发展与教育, 31(05), 603–609. https://doi.org/10.16187/j.cnki.issn1001-4918.2015.05.12.

贺金波, 陈昌润, 鲍远纯, & 雷玉菊. (2012). 青少年手机依赖的测量、危害和发生机制. 中国临床心理学杂志, 20(06), 822–825. https://doi.org/10.16128/j.cnki.1005-3611.2012.06.013

策划 | 蔺秀云

撰写 | 张文睿

编辑 | 韩思思

排版 | 王雪迪

图片来源于网络,侵删