分享欲是最高级的浪漫?| 与爱人绘制真实世界

北师大家庭与儿童发展实验室

我们隶属于北京师范大学发展心理研究院,专注于中国婚姻与家庭研究,致力于将实用有趣的学术成果分享给大家。本期作者:走肖睿又

北京师范大学心理学部2019级本科生

荐序

在百度的搜索框中输入“分享欲”,诸如“分享欲是最高级的浪漫”、“为什么说分享欲很重要”的语句,逐次映入眼帘。在人们表达欲爆棚的年代,分享和表达变得容易:你只需要在聊天框中输入几行字,或者点击“转发”键,天涯海角,信息也可以传递到爱人眼中。

在亲密关系中,分享欲扮演怎样的角色?

为什么有些人热衷分享?

如何找到合适的尺度?

这篇文章,或许可以给我们提供一个视角。

哪一项最符合你的当前状态?(单选)

A.热恋中,我和TA每天有说不完的话,会把自己的生活点滴分享给对方。

B.恋爱中,我更喜欢把生活分享给TA,TA却很少给我分享TA的生活。

C.恋爱中,TA每天“信息轰炸”,各种小事都要讲给我,有点疲惫。

D.老夫老妻,平平淡淡才是真,哪有那么多分享的?

E.同楼上,老夫老妻平平淡淡,但我们依然每天说个不停(撒糖撒糖)

F.有心动对象,总想把我的每天分享给TA!

G.智者不入爱河,××××××……

H.其他,欢迎评论区补充~

“这个世界的现实,是借由与重要他人的对话而构建的。”人类需要对话,就像兔子需要青草。

在恋爱中,人们常常分欲爆棚,甚至恨不得把自己的生活实时播报给手机另一端的爱人。在分享时,我们都在想些什么?我们为什么要分享呢?

这篇文章,为你提供一个我的视角。

01

“把我的一切都讲给你听”

问:

分享欲爆棚时,我们都在分享些什么呢?

答:

今天中午,我在食堂吃了白米饭、山药木耳、胡辣连白、咖喱鸦肉、辣子猪、草莓咕咾肉、烤五花驴、郁金香火烧……还有,敬文讲堂明晚有场讲座,是关于火山爆发与海洋软体动物的进食行为……

——你在陈述事实

火山爆发与海洋软体动物的进食行为

问:

分享欲爆棚时,我们都在分享些什么呢?

答:

刚才和室友吵了一架,因为她把我的凳子踩塌了,还满不在乎,那可是陪伴了我两年的可爱铁凳子啊!我好生气啊!

——你在分享情绪

你确定这是凳子?

问:

分享欲爆棚时,我们都在分享些什么呢?

答:

浪费纸张不可容忍,浪费纸张有悖于普拉拉夫斯基主义精神。依我看,可以采用劳动代偿制,每浪费五张纸,就去山里种一棵树,还要每天陪树说说话,保证其健康茁壮成长……

——你在表达思想

保证其茁壮成长

跟爱人在一起时,我们似乎有无穷无尽的表达欲和分享欲。上到日月星辰,下到柴米油盐,都可以成为我们的分享话题。分享的类型包括但不限于信息分享、情绪分享、思想分享。

我们通过这种方式,尝试着与爱人构建一个私密而默契的共享空间。这个空间让我们感到被倾听、被关注、被认同、被需要、被爱。

02

分享时,我们到底在想什么?

答:

构建共享现实

在对爱人分享时,我们很少在单纯地分享信息和客观事实:分享的内容以及“分享”这个过程本身就携带着情绪信息,即使是客观事实,也多少带有我们的主观性。我们与爱人分享喜悦,向爱人寻求安慰,或是为爱人提供支持、表达爱意。

属于爱人的私密共享空间

因此,我们分享的大多是主观经验,甚至对于爱人回应的判断往往也是主观的。我们对客观世界形成主观经验,而当这种主观经验与他人共享、被他人承认时,就不再是充满不确定性、短暂性的主观经验,而成为客观现实。

在与爱人分享主观经验的过程中,通过人际沟通,我们获得了对共同经验的感知,这就是共享现实(shared reality; 陶塑, 许燕, 2014)。分享欲,某种程度上就是对构建共享现实的渴望。

然而,感同身受过于困难,我们也不可能与他人拥有完全一致的观点和感受。比如说,你给你的暗恋对象分享了一张黄昏海景。你眼中是夕阳落在海面上的残破浮影,她眼中是闲适惬意的游人。你看到的是彷徨和忧伤,她看到了凉爽和舒畅。看到你的照片,她回复“好美”,你以为她和你一样体会到了夕阳的残缺之美,于是你瞬间感受到情绪的共鸣和灵魂的共振……

所以说,感受和观点是主观的。

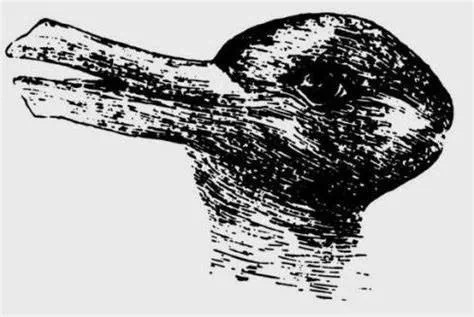

兔子?鸟?

鸟喙兔?兔枕骨鸟?

完全相通的心灵常常是美丽的误会,完全一致的主观经验来源于自作多情的主观臆断。

我们不能和别人共享完全一致的情绪体验和思想观念。因此,共享现实只是我们感知到别人与我们有同样的观点。

尽管如此,共享现实仍然可以给我们提供多方面好处:它满足了认知需求和关系需求,提升了认知确定感和人际亲密度(Higgins et al., 2021)。

答:

认知:获得对环境的认知确定感

通过分享自己的主观体验、获得共享现实,人们能确认自己对外部环境的感知和理解是否正确。当你感觉到,你的爱人与你一样认为螺蛳粉非常美味、《甄嬛传》比《纯洁心灵·逐梦演艺圈》更好看、弗洛伊德的胡须很英俊时,你会获得一种确定感:“我的感受是正确的,螺蛳粉就是美味,《甄嬛传》确实好看,弗洛伊德(的胡须)非常英俊,因为TA和我有同样的想法。”

一直都很英俊的弗洛伊德(的胡子)

这种认知确定感可以针对事件,比如对各种新闻、社会议题的看法;可以针对具体事物,比如食物、风景;也可以针对人,比如你的朋友、导师、老板是个怎样的人,等等。当我们确定了自己对世界的感知与理解是正确的时,我们会感到更加安全。

答:

关系:维持和促进人际亲密度

感受到更多重合的态度(如音乐和价值观),有助于提高陌生人之间的亲密感(Launay & Dunbar. 2015),当两个人拥有对事件共同的理解与看法时,他们往往感到彼此更加亲切,关系更加牢固(Rossignac-Milon & Higgins, 2018)。分享情感也在人际吸引力中扮演重要角色,更多的自我表达与亲密谈话有助于提高关系亲密度(Fehr, 1996)。此外,也有研究发现,讲述个人亲身经历的事件,可以增加与对方的亲密度和温暖度(Alea & Bluck, 2007)。

人际关系的建立,在一定程度上依赖于共同的认知确定感。所以说,我们如果拥有更多的共同经验,就更可能建立友谊,甚至更亲密的关系。

共享现实促进人际亲密

03

现代人爱情中的分享欲:

亲密还是羁绊?

答:

“这个世界的现实,是借由与重要他人的对话而构建的。”(Berger & Kellner, 1964)

每天打开互联网,无数光影和信息涌入我们的大脑:南极的高温、全国各地的疫情新动态,关注的博主发了什么、b站首页推荐,以及公司安排了什么工作、近期有哪些DDL……我们需要筛选信息,并试图在海量的信息中构建出这个世界的现实。然后,获得确定感和安全感。

而满足认知需求,本身就让关系更加亲密。

我们试着与爱人构筑共享现实,就是在共同构建一个属于两个人的现实世界。爱人们在他们构建的小世界里寻找意义、感受真实。

而更深层次的情感与思想流露,让关系更加亲密。在深层次的自我表露(self-disclosure)中,我们将真实的、动态的自己泄露给信赖的人,自我表露表现出更大的深度和广度(Fehr, 1996)。情感和信任在爱人之间流动,支持系统被构建,共同对抗来自现代生活的孤独感和焦虑感。

如果我真的不爱分享呢?

好了,读者,感谢您一直看到这里!笔者在前面唠叨了这么多,分享欲如何如何有意义、如何如何促进亲密、如何如何帮助焦虑孤独的现代人对抗来自现代社会的焦虑和孤独……

可是现实生活中,总是有一部分人不喜欢分享。在与伴侣互动时,你可能会发现,似乎永远都是你在说,永远都是你在挑起话题,而TA很少主动给你讲些什么。

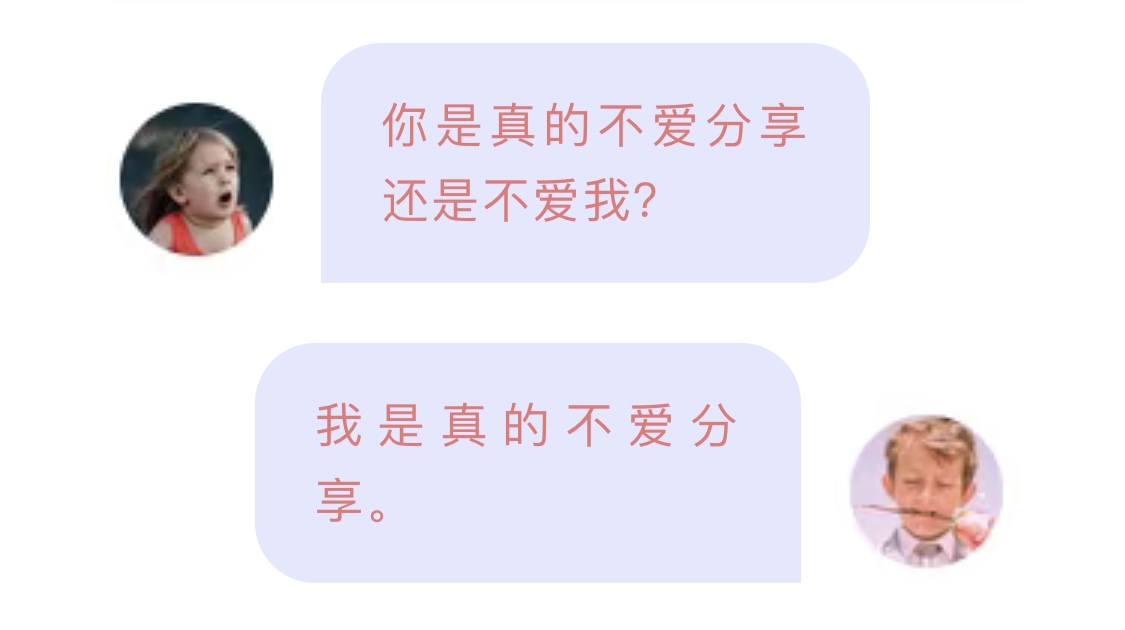

可能你和对方不禁产生下列对话🤔️。

其实,分享并不是表达爱意的唯一方式。Chapman(1992)曾提出五种表达和传递爱的语言,包括身体的接触、肯定的言语、精心的时刻、精心的礼物、服务的行动。

比如说,你的爱人喜欢与你牵手、拥抱、亲吻,这不仅仅是在表达爱意,也有助于你们彼此传递和交流情感。再比如,TA虽然话不多说,但在你遇到难题时二话不说,主动帮忙,行动力满满。或者说,TA会送你各种东西,吃的用的好看的,在纪念日陪你哪怕是做些很无聊的事情,愿意为你付出时间……

愿你能拥抱你的爱人

你的爱人在言语上不愿分享可能并不是不爱你,只是TA们生性如此。

有些人可能不擅长分享:研究表明,一些人不善于表达情绪,这可能与他们的情绪识别能力有关(Elfenbein et al., 2010)。有些人性格上不喜欢表达:比如,在大五人格的模型下,那些外倾性水平比较低的个体,没那么喜欢表达,没那么健谈 (Goldgerg, 1990)。

这些个人特质可能难以改变,事实上也无需刻意去改变,正是这些特质构成了独特的人,内倾的人或许不会通过言语来表达爱意,但要知道,行为表达也是一种爱与需要的表达方式。如果你们彼此相爱,如果你相信TA爱你,那你大可以尊重TA的习惯,并且把你对分享和交流的需求表达给TA。请相信,你的爱人不是不爱你,TA只是不擅长或不喜欢表达。

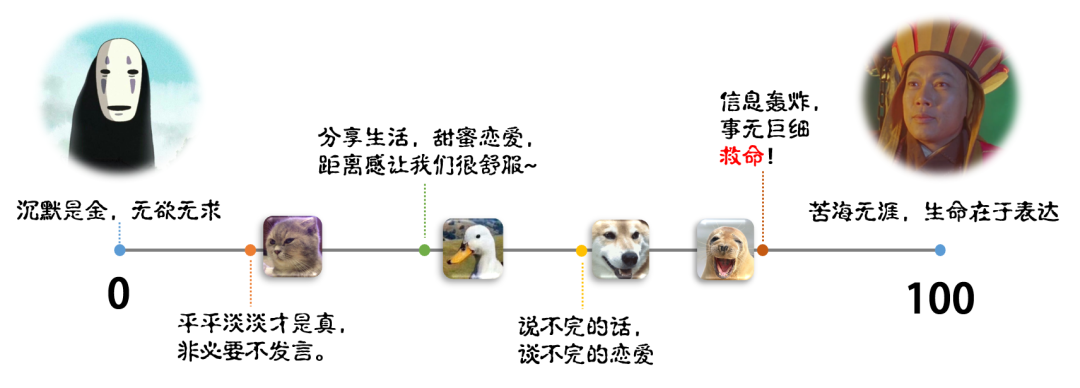

因此,分享很重要,但分享也不是表达爱意和验证爱意的唯一方式。喋喋不休、事无巨细的报备可能不是爱而是控制,沉默寡言、惜字如金也不是不爱的衡量标准,走极端从来都不是爱TA心切的证明。两个相爱的人,彼此坦诚,彼此理解,在从0到100的连续的分享欲坐标轴中找到于双方而言都合适的节奏才是体验分享欲浪漫的终极密码。

0~100,你给自己多少分?

作者说

最后,我想送给读者们一句话:“人类是真理的绘图师,他们寻找伙伴,与自己共同绘制现实的边界。”(Rossignac-Milon & Higgins, 2018)。

愿你与你的爱人共同建构你们的现实世界。

参考文献:

Alea, N., & Bluck, S. (2007). I'll keep you in mind: The intimacy function of autobiographical memory. Applied Cognitive Psychology: The Official Journal of the Society for Applied Research in Memory and Cognition, 21(8), 1091–1111.

Berger, P., & Kellner, H. (1964). Marriage and the construction of reality: An exercise in the microsociology of knowledge. Diogenes, 12(46), 1–24.

Chapman, G. (1992). The five love languages: The secret to love that lasts. Northfield Publishing, Chicago.

Elfenbein, H. A., Der Foo, M., Mandal, M., Biswal, R., Eisenkraft, N., Lim, A., & Sharma, S. (2010). Individual differences in the accuracy of expressing and perceiving nonverbal cues: New data on an old question. Journal of Research in Personality, 44(2), 199–206.

Fehr, B. (1996). Friendship processes (Vol. 12). Sage.

Goldberg, L. R. (1990). An alternative "description of personality": The Big-Five factor structure. Journal of Personality and Social Psychology, 59(6), 1216–1229.

Higgins, E. T., Rossignac-Milon, M., & Echterhoff, G. (2021). Shared reality: From sharing-is-believing to merging minds. Current Directions in Psychological Science, 30(2), 103–110.

Launay, J., & Dunbar, R. I. M. (2015). Playing with strangers: Which shared traits attract us most to new people? PLoS ONE, 10(6), 1–17.

Rossignac-Milon, M., & Higgins, E. T.. (2018). Epistemic companions: Shared reality development in close relationships. Current Opinion in Psychology, 23, 66–71.

陶塑, 许燕.(2014). 共享现实理论: 社会认知研究的新视角. 学习与探索(03), 32–36.

策划 | 蔺秀云

撰写 | 走肖睿又

编辑 | 王婉睿

排版 | 韩思思