本期作者:荀梦钰 刘祥宇

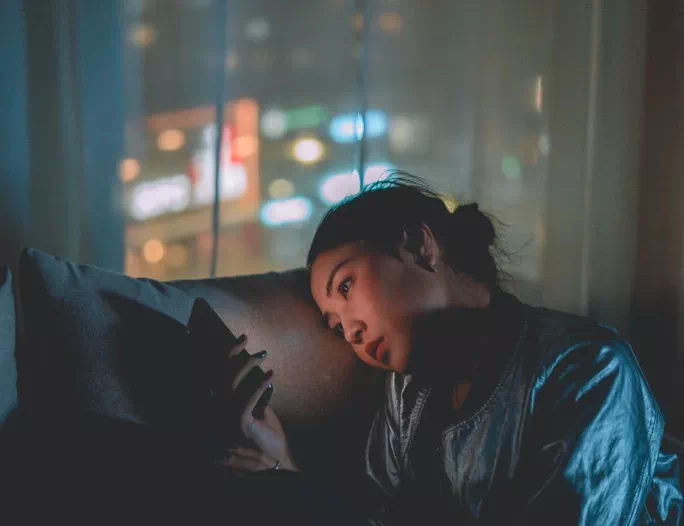

“我分手了,一个星期前他还是跟我最亲密的人,这种感觉好像做梦一般,恍如隔世。这两天我没有一天是平静的,我劝自己,既然结束了就好好过自己的日子,但是我做不到,我忍不住看他的朋友圈,翻看以前拍的照片,然后不受控制地崩溃大哭……”

这是一位女生失恋后的内心独白。分手是一种关系的丧失,这意味着我们失去了曾经那个亲近的人,也意味着失去了彼此共同设想的未来,因而很多人在分手后感觉生活失去了方向。

当我们越是处在这种失控中,相应的,想要重新获得掌控感的欲望也会越强,所以我们常常希望自己身上有一个可以控制情感的开关,在分手后立刻走出痛苦,迎接新的关系、新的生活,殊不知这几乎是不可能的事,相反,越是想要控制,反而会更加失控。

研究发现,大学生在失恋3个月后,对自己和前任的愤怒、攻击会减少;失恋12个月后才会有明显的行动去认识新的人、探索新的关系(肖友琴,2019)。

也就是说,走出失恋不可避免地要经历一个自然的过程。

失恋后的四个阶段

1970年,心理学家约翰·鲍尔比提出了著名的“哀伤阶段”,主要包括4个阶段。

阶段1:麻木、震惊

有学者访谈了失恋1年以上、且经历过严重心理痛苦的人在分手的第一个阶段情绪最为强烈(颜笑&贾晓明,2018)。

在分手后,所有的愤怒、悲伤都会无法掩饰地喷涌而出,当情绪过于强烈时还可能会痛苦到麻木。如果你在没有准备的情况下“被分手”了,这种痛苦感将会更加剧烈,甚至会伴随持续的崩溃,严重者还可能发生肢体和言语暴力。

阶段2:寻找、渴望

当强烈的情绪暴风雨过去之后,你会非常渴望与失去的人重新建立连接。也许每天会有无数个瞬间回想到过去,也许会敏感于分手后的变化,早上起来发现少了“早安”,微信置顶的位置不再有那个熟悉的头像,双人餐变成单人餐……

关系结束后依然有潜在的修复可能,这个阶段“希望仍存”,一个人可能会用直接、间接的方式不断确认这段关系是否真的结束了。

例如,你可能会在分手后依然跟对方保持联系,或者频繁追踪对方的社交状态、特别想知道ta过得如何,或者不断思考“如果我当初怎样是不是就不会分手”。显然,这个阶段是充满矛盾和挣扎的时期。

阶段3:沮丧、抑郁

当复合的希望彻底破灭后,你就会开始沮丧。弗洛伊德对“抑郁”的状态做了仔细的描述,那是一种“深刻而痛苦的沮丧感、对外部世界失去兴趣、能力全面受限、爱的能力丧失,个体明显偏离了自身的生活常态”。

曾经亲密的人早已变成自我的一部分,恋人的丧失也是一定程度上自我的丧失,所以它必然会影响到生活的方方面面,一个人的自我价值感也会有所波动。

阶段4:重组、恢复

当经过上面三个阶段痛苦的洗礼后,随着时间的推移,某一天你也许会真的豁然开朗,在呼喊了一次次的“我要放下”之后,真的放下。不会期待再期待与前任复合、不会再想要时刻关注对方的生活,而是开始重新经营自己的生活。

如果这个阶段顺利,你会发展出新的智慧:你能记住过去这段关系带来的笑声,你也能坦然面对与之相伴的泪水,你或许还会反思自己过去的言行、并积极构想下一段关系应该有何不同。

当然,也有人会困在前三个阶段里出不来,他们难以重组和恢复,如果你在失恋后,陷入了长时间的痛苦中,始终没办法走出来,面对新生活,那就一定要寻求专业人士的帮助。

值得注意的是,也有其他理论对丧失的阶段做了不同划分,你不需要把它们当作金圭玉臬套在自己身上,只是有所了解,从而更能接纳自己的某些反应。

分手后,如何更快地成长?

1、建设性的反刍

在分手后,如果你体会到很多难以控制的、不想要的想法,是很正常的,比如看到旧物件就想起某段跟前任的过往。这种反复沉浸在过去的消极事件的现象就叫做反刍。

显然,这种被动的反刍会带来更高的抑郁水平。但你也不必纠结于此,可以在它发生后加入主动性,创造建设性的反刍。

什么样的反刍是建设性的?你只要知道,当你又被迫陷入过去的沉思中时,主动问自己以下一些问题即可:

1)我会思考是否能从这次经历里获得意义

2)我会努力让自己思考我对这次经历的感受、并处理这些感受

3)我会思考我从中学到了什么

4)我会思考这次经历对我的未来会有何影响,包括我与他人的关系、我对世界的看法(Cann et al.,2011)

当你重新解读和定义失恋这件事时,你就会有新的发现。有研究表明,在“分手后成长”上,失恋后的认知加工更为重要(del Palacio-González et al.,2017)。如果你能从主动的反刍中发现积极的意义,你会更有可能降低抑郁水平、发展出新的智慧。

2、灵活应用调节策略

当一件消极的事情发生,通常有两种应对策略,一种是关注问题的策略,一种是关注情绪的策略。前者是指直接处理压力的来源,后者是指处理因压力而产生的情绪(Studley,& Chung,M. C.,2015)。

当我们能灵活运用这两种策略时,就能起到很好的调节作用。一个简单的例子是,如果看到某件外套能让你持续想起前任,产生难以控制的情绪,你可以努力去体验、表达、处理这样的情绪(关注情绪的应对策略),但如果它反复发生,也许你可以直接把这件外套收起来(关注问题的应对策略)。

这也是为什么在分手后,我会一如既往地劝大家要跟前任断联,最好删掉对方的手机号码,微信等,因为这种断联的方式本身就是一种指向问题的应对策略,比起调节情绪,采取一些行动可能见效更快。

总的来说,走出失恋的痛苦是一个过程,它需要你接纳一些、也改变一些。如果你发现自己在某个阶段被卡住,可以及时寻求专业服务的帮助。

有时候,分手也不见得是一件坏事,相反,它可以促使你将注意力回到自己身上,反思过去的关系模式中存在的问题。成长总是会伴随着阵痛,但只要挺过去,终会迎来破茧成蝶的一天。

参考文献:

肖友琴.大学生失恋应对方式及其与爱情价值观的关系研究 【D】.重庆:西南大学。2009.

颜笑;贾晓明. (2018). 大学生失恋哀伤过程的定性研究. Zhongguo Xin Li Wei Sheng Za Zhi, 32(3), 233–238.

陈静. (2015). 哀伤还是抑郁——解读弗洛伊德的《哀伤与抑郁》. Yi xue yu zhe xue, 36(15), 38–41.

Cann, Calhoun, L. G., Tedeschi, R. G., Triplett, K. N., Vishnevsky, T., & Lindstrom, C. M. (2011). Assessing posttraumatic cognitive processes: the Event Related Rumination Inventory. Anxiety, Stress, and Coping, 24(2), 137–156.

del Palacio-González, Clark, D. A., & O’Sullivan, L. F. (2017). Cognitive processing in the aftermath of relationship dissolution: Associations with concurrent and prospective distress and posttraumatic growth: COGNITIVE PROCESSING & POST-DISSOLUTION ADJUSTMENT. Stress and Health, 33(5), 540–548.

Studley, & Chung, M. C. (2015). Posttraumatic Stress and Well-Being Following Relationship Dissolution: Coping, Posttraumatic Stress Disorder Symptoms From Past Trauma, and Traumatic Growth. Journal of Loss & Trauma, 20(4), 317–335.

RHOADES, KAMP DUSH, C. M., ATKINS, D. C., STANLEY, S. M., & MARKMAN, H. J. (2011). Breaking Up Is Hard to Do: The Impact of Unmarried Relationship Dissolution on Mental Health and Life Satisfaction. Journal of Family Psychology, 25(3), 366–374.

策 划:方晓义

撰 稿:荀梦钰 刘祥宇

编 辑:李宇昕

美 编:何文宣