远得要命的爱情——亲密关系中的“追”与“逃” | 七夕特辑

作者:婚姻家庭研究咨询中心 婚姻家庭研究与咨询中心

北师大中国婚姻家庭研究小组

我们隶属于北京师范大学发展心理研究院,专注于中国婚姻与家庭研究,致力于将实用有趣的学术成果分享给大家。本期作者

木 笔

北京师范大学心理学部2018级本科生

中国婚姻家庭小组成员

在朋友圈一片“孤寡”的蛙声和“不孤”的布谷鸟叫声中,热闹的七夕终于到了,每年都会有许多单身男女凑热闹,而真正在一起的伴侣愿意过七夕节的人却很少,其中就包括互动模式中存在“追”“逃”模式的伴侣们。

一、什么是“追与逃”的互动模式

我们且从下面一段简短的对话说起。

W(妻子):“今天七夕,我们出去逛逛街吧。”

H(丈夫):“我累了,想看会儿电视。街哪天都能逛,改天再去吧。”

W:“你电视哪天不能看?趁今天是七夕,我们正好出去走走。”

H:“我真的不想去。”

W:“好吧,那我们就在小区随便逛逛,说说话总行了吧?”

H:“我真挺累的,没心情。”

不知道各位读者代入感怎么样,特别是女性朋友们,是不是已经开始生气了?别着急,我们先不对这个对话中的关系做评价,先来看“追”和“逃”的定义:当一方努力寻求亲近、交流的情感联结时,另一方却冷淡回应甚至回避、拒绝——一方拼命地“追”,而另一方则努力地“逃”。这种追-逃的沟通模式最终往往使得谈话的二人不欢而散,追的一方想着“为什么你总是躲着我”,逃的一方认为“为什么你不能给我一点自己的时间”,两人各自闷闷不乐(Wile, 2013)。

看到这里我们会奇怪,这是为什么,这难道不是伴侣交往过程中很正常的一面吗?为什么会被称为“追”和“逃”的模式,不是每对夫妻都有这样的时候吗?

我们需要强调的是,这种互动模式也许是我们有心的,也许是无意间采取的,会有一些夫妻在沟通中是这样的模式,也会有夫妻有多种沟通模式,“追”“逃”仅仅是其中一种。以《三十而已》中的钟晓芹和陈屿为例,前期钟晓芹在家看剧,陈屿在家养鱼,二人在家几乎互不打扰,而当晓芹对陈屿有所要求时,陈屿几乎也很偶然地每次都会有工作,有应酬,当然这里我们就暂且默认这种戏剧效果;我们需要看到的是,当晓芹愤怒于陈屿打电话不接、微信不回,从不把自己说“换门把手”这种小事放心上时,陈屿的工作几乎都快丢了;工作压力是一方面,陈屿回到家中同时还要受到妻子的一顿质问,作为一个不善于表达情感的人,陈屿选择沉默,但陈屿越是沉默,越是闭口不谈,晓芹就越是生气,越是沉浸在自己的控诉之中。

从不问丈夫经历什么,只关心自己需求的钟晓芹,和不说自己为家里做了什么,默默抗下所有指责的陈屿二人身上,我们可以看到追-逃的沟通模式往往会逐步演化成为更易危害亲密关系的沟通方式,形成追-逃→攻击-回避→攻击-攻击→回避-回避的恶性循环(Wile, 2013)。例如文章开头的对话中,一方寻求共处时间的提议被另一方回避时:

W(妻子):“你总是没心情,你永远都不会有心情和我待在一起。”

H(丈夫):(沉默)

W:“连话都不想说了?你就是不想和我一起做任何事,就像你爸对待你妈那样!”

H:“能不能不要一吵架就说到我爸妈?你能不能不要这么咄咄逼人!”

W:“因为这就是事实!你就是跟你爸那德性一样”

H:“住口!我们总是待在一起,做很多事,还不够吗?你不能给我一点自己的时间吗?”

W:“总是在一起?你总是和手机、电视、工作在一起吧?你眼里还有我的存在吗?”

H:“(叹气)我累了,不想和你吵。”

W: “我才不想和你吵。”

H:“我也不想和你吵。”

攻击——攻击

一个很有趣的点在于,我们会发现对话结尾两个人说自己不想和对方吵架,但是两个人吵架的时候却比谁都厉害,最终,双方都采取回避的策略结束了对话。在冲突过后,追的一方可能会想“我刚才确实不该把他/她逼的太紧”,而逃的一方则想到“我不能总是回避他/她、拒绝他/她的提议”。因此,在接下来一段时间里,两人可能会试着多满足一些对方的需求,然而为了互相迁就而做出的努力往往是暂时的,且并不足以满足对方,最后,追的一方仍然会因为感受不到足够的情感联结而再次开启新一轮“追逃”。

另外,追-逃的规律除了出现在沟通方式中,还会深入在双方的肢体语言、语气和表情里。希望回避的人往往不会直面另一方的眼神,语气淡漠,他们撇嘴、转头、做其他事情的举动会使得追的一方采用更激烈的语气和更多的肢体动作,以引起他们的注意。

攻击——回避

二、追-逃模式的影响及其存在现状

追-逃的沟通模式一旦形成,双方可能会在上述的循环中兜兜转转无数次。正是因此,这样的沟通方式被认为是一种负性婚姻行为,甚至被当做区分幸福和不幸婚姻的标签(曾红, 2012)。大量研究也证明,追-逃的消极沟通模式与婚姻满意度、主观幸福感均有负相关关系,甚至与离婚行为也有关,越多采用这种沟通方式的夫妻,其体验到的婚姻满意度越低(石占菊, 2018; 曾红, 2012; Gottman & Notarius, 2000)。

目前研究发现,夫妻间追-逃沟通模式表现出明显的性别差异,女性会更多地追,男性则更多地逃。因为在性别角色塑造的过程中,受社会因素影响,女性更注重表达、更依赖亲密关系,因而更容易成为追的一方;男性偏好理性、独立,害怕过度的亲密和依恋,因而更容易成为逃的一方(何莞婷, 寇彧, 2010; Eldridge, Sevier, Jones, & Atkins, 2007)。

曾红(2012)对珠三角地区已婚人群的调查发现,在几种主要的婚姻沟通模式中,积极的建设性沟通方式被使用的频率最高,而追-逃模式被使用的频率仅次于建设性沟通,其中妻子追-丈夫逃的模式显著多于妻子逃-丈夫追。因此,追-逃模式被认为是婚姻冲突中最基本的沟通方式。

三、追-逃模式如何形成

在婴儿与养育者间形成的情感联结被称为依恋情绪。Ainsworth, Blehar, Waters和Wall(1978)发现,大多数婴儿会将依恋对象(即养育者)作为“安全基地”,当依恋对象在场时可以自由探索陌生的环境,当突然与依恋对象分离时则表现出焦虑情绪。

在成人的亲密关系中,依恋情绪仍然扮演着重要的角色。成人在亲密关系中也会产生分离焦虑,并表现出将对方作为安全庇护所和自由探索的安全基地等依恋行为。Crowell, Fraley和Shaver(1999)提出成人依恋关系中存在焦虑和回避两种行为方式。

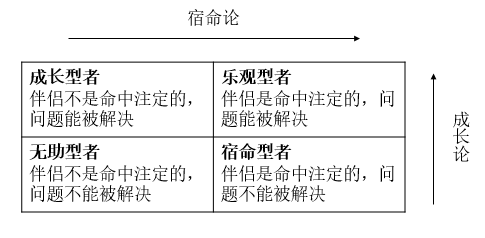

而在追-逃的关系中,追的一方往往焦虑程度较高、回避程度较低,当自己寻求亲密的愿望不被满足时,就倾向于“过度激活”并不断表达自己的情绪,更加强烈地想要依附于对方或要求对方接受自己的给予,被拒绝时反而更加焦虑与绝望,造成一次次冲突的加剧。

逃的一方往往回避程度较高、焦虑程度较低,倾向于将内心的情绪压抑,甚至自我否定依恋的需求、避免亲密和亲近,从认知、情感、以及行为上最大化的和其他人保持距离。因为他们不期待能在关系中满足自己的依恋需求,所以否认自己的脆弱和对他人的需要,从而降低心理的紧张和焦虑。他们会表现得更为被动,但这种被动容易被追的一方解释为冷漠和敌意(Johnson, 2004)。

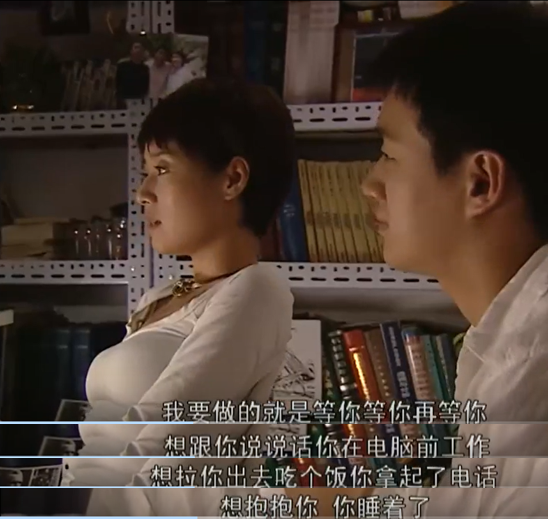

在追-逃过程中,双方的依恋焦虑和依恋回避都属于深层情绪,源于依恋的需求和恐惧,但深层情绪较少被个体意识到。在沟通中直接表现出来的往往是表层情绪,例如,追的一方常常倾诉自己的愤怒、孤独、受伤和沮丧;逃的一方看似冷静、没有情绪体验,实际上他们的内心深处可能是麻木、不知所措的,或者难以找到词语来形容自己的感受(Harvey, 2019)。

关系中双方追与逃的恶性循环,实则是情绪的恶性循环。当追的一方感到越来越被抛弃、被疏离,依恋焦虑便会过度激活,情绪压力增大,从而加强对亲密感的追求。而逃的一方此时则会感到个人空间更多地被侵入,麻木或不知所措的反应强度增加,导致其更多地逃避、远离对方,这反过来又增加了对方的焦虑感和恐惧感。

由此可见,不安全的依恋模式和消极情绪的压抑、隐藏、积累使得追-逃的恶性循环不断轮回下去。那么,陷入怪圈的双方要如何意识到这个恶性循环呢?又如何让追的人停止追,逃的人停止逃?

首先,不妨填写下方的问卷来了解自己和配偶的沟通模式吧。

夫妻沟通模式量表

请根据您和您配偶在日常互动中的实际情况对以下陈述进行评定,其中,1代表“最不可能”,9代表“最可能”,中间的数字表示强度递增。

第2、6、8题的分数相加为相互建设性沟通的得分,第3、4、9、10、11、12、13、14、16题的分数相加为要求/回避沟通的得分,第1、5、7、15题得分相加为相互回避沟通的得分。得分越高说明你们更多地采取这种沟通方式。更多运用建设性沟通方式的夫妻能更有效地解决冲突问题,增进相互的理解,从而提高婚姻质量和夫妻双方的主观幸福感(曾红, 2012);而过多使用消极的沟通方式通常会降低婚姻质量和主观幸福感,且此类夫妻的离婚率也更高(申瑞娟, 2012)。具体应该如何摆脱消极的沟通模式呢?请关注我们的下一篇文章。

做完问卷,你和配偶的沟通模式是哪种类型?你们之间的沟通方式有什么特点呢

参考文献:

Ainsworth, M. D. S., Blehar, M. C., Waters, E., & Wall, S. (1978). Patterns of attachment:A psychological study of the stranger situation. Hillsdale, NJ: Erbaum.

Crowell J A, Fraley R C, & Shaver P R. (1999). Measurement of Individual Differences in Adolescent and Adult Attachment. In: Cassidy J, Shaver P R ed. Handbook of Attachment: Theory, Research, and Clinical Application. New York: Guilford Press, 434~468

Gottman, J. M, & Notarius,C.I. (2000). Decade review: observing marital interaction. Journal of Marriage & Fanuily: 62(4), 927-947.

Harvey A.M. (2019). Secondary Emotions in Emotionally Focused Therapy. In: Lebow J.L., Chambers A.L., Breunlin D.C. (eds) Encyclopedia of Couple and Family Therapy. Springer, Cham.

Johnson, S. M. (2004). The practice of emotionally focused couple therapy: Creating connection (2nd ed.). New York: Brunner-Routledge.

Wile, D. B. (2013). Opening the Circle of Pursuit and Distance. Family Process, 52(1), 19–32.

何莞婷, 寇彧. (2010). 西方婚姻沟通研究进展述评. 心理科学进展, 18(11): 1808-1813.

申瑞娟. (2012). 婚姻沟通对婚姻质量及离婚的影响研究. 西南大学.

石占菊. (2018). 工作家庭冲突与婚姻满意度:夫妻沟通模式的中介作用和人际情绪调节的调节作用. 西北师范大学.

曾红. (2012). 婚姻沟通模式、主观幸福感及其关系的研究.西北师大学报(社会科学版), 49(01): 123-127.

撰写 | 木笔

策划 | 刘也行

编辑 | 候贤睿、王思懿