“独立与亲密”丨婚姻中的自我分化问题

北师大中国婚姻家庭研究小组

我们隶属于北京师范大学发展心理研究院,专注于中国婚姻与家庭研究,致力于将实用有趣的学术成果分享给大家。

本期作者

石佳霖

北京师范大学心理学部2018级本科生

“我妈下周要过来长住,给咱们做家务”、“以前都是我爸妈帮我弄的”、“我妈说上次咱们吵架就是你的错,你得听她的”……

“亲爱的没有你我就活不下去!我不能没有你……”

“你要我怎样都可以,我都可以改……”

上面的对话你是否熟悉?在你与伴侣间或是在身边的人当中有没有出现过呢?人们常困扰的另一半“过于黏人”、“妈宝”、“不独立”,可能是由于他们自我分化水平较低造成的。

什么是自我分化

在莫雷.鲍恩(Murry Bowen)的跨代家庭治疗理论中,他认为人们的关系是由个性(Individuality)和归属(Togetherness)这两种互相平衡的生命力量所驱动的,我们每个人都既需要陪伴,也需要独立。而如何协调这两种力量、让我们独立的同时体会到亲密,以及平衡理智与情感,取决于鲍恩理论中的核心概念——自我分化。自我分化(differentiation of self)是一种区分情绪与理智,并且将自我独立于他人的能力,我们可以从两个层面进行定义:内心层面和人际关系层面。

在内心层面,自我分化指个体使情绪与思想分离的能力,自我分化水平较高的个体能够根据理性的判断来弹性运用情感和理智,例如在遇到问题时能将事件与情感分离开,冷静而独立地思考而不被紧张的情绪所左右。

在人际关系层面,自我分化指个体在与重要他人的亲密关系中,能够维持个人的独立和坚定的自我信念,不会丧失自我而去迎合对方,也不会过度卷入对方、将对方的事当作自己的事。而这两层含义之间的关系,个体内心层面的分化程度决定了其人际关系层面的分化状况,因为无法区分理智和情感的人,只能依据外界变化做出情绪反应,与他人毫无界线,完全融合在一起,或者与他人冷漠、疏离,形成情感上的阻断。

自我分化水平较低的表现

首先,自我分化水平较低的个体因为不能较好地分离情感与理智,因此很容易情绪化、失去自我控制,难以客观冷静地看待事物,可能总是因为激烈的情绪与冲动做出不理智的决定。其次,由于无法分离自我与他人,自我分化水平低的人在人际关系中可能会出现两种极端的状态:情感隔离或情感缠结。前者是一种刻意的疏离,回避与他人产生联系,也很难获得归属感,他们会否认关系的重要性以减轻自己的焦虑。后者则是与他人过度纠缠的状态,在面对父母、伴侣等重要他人时,自我分化程度较低的人在关系中没有边界,他们的情绪每时每刻都受到他人的影响,分不清是自己还是他人的情绪。在这种缠结的状态中,他们可能会过度迎合他人以求关系的维持,或是强迫他人和自己保持一致。

当自我分化较低的问题体现在婚姻当中,主要有两种具体表现。第一种就是与原生家庭的无法分离,在新组成的家庭生活当中,无法脱离原生家庭,或是经常受到来自原生家庭的影响。例如电视剧《三十而已》里的钟晓芹,在与丈夫的矛盾当中,她被指责“就是个没长大的孩子”,她的母亲经常来到她和丈夫的家里做饭、洗衣服,分担本来应该是她作为妻子的家庭责任。在与丈夫的争吵中,钟晓芹始终不明白:“我妈来给我们做饭有什么问题?”又如同《都挺好》的苏明成,受到母亲的宠爱,在经济上和情感上都无比依赖母亲,让他的妻子抱怨“就是个妈宝”。第二种表现就是与伴侣之间的过度依赖、过度缠结。许多人在亲密关系中会失去自我,生活全部围绕着另一半。而当对方感到喘不过气,想要离开时,他们又会反应过度,甚至采用极端、过激的方式以挽留对方,“一哭二闹三上吊”、表现出“我不能没有你,没有你我就活不了”的语言和行为。

(图源网络)

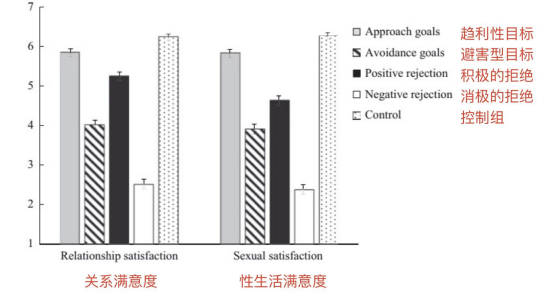

我们可以看到,自我分化较低不利于夫妻关系的发展,同样,也有研究证明,高自我分化个体更能感受到婚姻的幸福感和协调性(Bowen,1988)。那么,这种自我分化是如何发展而来的呢?

鲍恩指出 ,一个人的自我水平发展,离不开其原生家庭,而家庭的其中一个重要功能就是帮助成员个体化,找到自我。因此,原生家庭对于个体自我分化水平的发展格外重要。父母会将其自身的分化水平传递给孩子,父母的分化程度较低,孩子在家庭中也就无法得到较好的自我发展。下面我们一起来看看,自我分化是如何在原生家庭中传递的。

来自原生家庭的自我分化水平

鲍恩的理论指出,两个分化水平不高的人结合而构成的新家庭会不稳定,在问题出现时会带来带过度的情绪反应,产生焦虑。当焦虑增强时,人们会对情绪亲密性有更大的需求,而当这种需求在对方身上得不到满足时,其中一方可能会从家庭中的其他人那里寻求情感上的联结,以得到帮助,这时三个人就形成了“三角关系”。我们在之前的文章《混乱界线导致的“三角关系”丨家庭中的矛盾为什么会越变越复杂?》为大家介绍了这个同样是由鲍恩提出的概念,即“只要两人陷于无法解决的冲突中时,都会自动地卷入第三者,形成一个三角关系”。因此,当原生家庭中的父母因为自我分化水平较低而产生问题时,会选择他们认为最需要关心的孩子,将其卷入到三角关系当中,此时,这个孩子将成为家中最为依赖父母、分化水平最低的一个,与家庭分离的难度最大。

让我们来看一个例子,妻子非常依赖丈夫,自我分化水平比丈夫而言更低一些。妻子总是抱怨得不到足够的关心,导致他们经常发生冲突,而丈夫总是选择回避,疏离妻子。这使得妻子选择将关注转移到孩子身上,以满足自己情感上的需求,进而对孩子产生依赖,甚至出现使孩子配偶化的现象。丈夫在逃避后,缓解了他自己的焦虑,因此他能够接受妻子和孩子的过度卷入,这进一步强化了妻子与孩子间的依赖,以及妻子与丈夫间的疏离。

这就是自我分化水平在家庭中的传递机制,被过度关注的孩子在这种“被需要”下,不能得到较好的成长,例如生活上不能独立、需要照顾,从而促进了家长对孩子的关注,这种循环的模式使得孩子的自我分化没有得到较好的发展。

(图源网络)

如何提高自我分化水平

当我们了解了自我分化水平会在家庭当中传递下去,那么当我们的伴侣或是自身表现出分化较低时,应该怎样去改善呢?

首先,基于家庭治疗的理论,我们从家庭角度来寻找问题的根源是尤为重要的。鲍恩认为,家庭中的自我分化问题是多代传递的,个体可以通过父母的互动模式,以及他们各自原生家庭中的互动模式来探索。当我们发现在自己的原生家庭中出现上述所说的自我分化传递机制、或类似现象时,我们可以改变自己与家人的互动,跳出三角关系以减轻自己对家庭的依赖。而当观察到自己的家庭中存在自我分化较低的行为时,我们可以在与伴侣的相处中,尽可能避免出现同样的表现与互动。

其次,当伴侣指出或是自己发现过度依赖自己的原生家庭,比如在小家庭的生活中经常需要父母的帮助,或是需要他们的介入时,此时要有意识地从原生家庭中分离出来,意识到家庭的界线,更多考虑伴侣的感受,小家的成员解决小家的问题。

从个人角度,要提高自理能力,从生活上独立,例如学习做家务,在离家后努力尝试经济独立,拥有独自生活的能力,减少对伴侣或是对家庭的依赖;接着从精神上独立,锻炼自己独立思考和解决问题,遇到事情首先独立解决而非立即求助。坚定“我值得被尊重”,以及“别人的情绪不是我的错”的信念,在与他人的关系中保持自己的独立性,不盲目讨好、迎合他人的要求,首先满足自己,再满足他人。

最后,就是有孩子的夫妻如何教养,使孩子发展较好的自我分化水平。首先,要坚定家庭界线,避免病态的三角关系形成。父母要与孩子“分离”,发生在夫妻间的矛盾不要寻求孩子评理或是调解矛盾;而在孩子离家后,父母需要重新调整整个家庭的人际距离,不要过度干涉孩子的生活。此外,有研究表明,父母冲突频率越高、强度越大、解决情况越差,孩子的自我分化水平越低(邓林园, 2015),因此,如何解决冲突、减少冲突对孩子的发展是很重要的。

(图源网络)

愿我们每个人即体会感性又拥有理智,享有亲密又独立,成为最好的自己。

参考文献:

Nichols, M. P. , & Davis, S. . 方晓义婚姻家庭治疗课题组, 译. (2018). 家庭治疗:概念与方法(第11版). 北京L师范大学出版社.

Irene Goldenburg & Herbert Goldenburg. 李正云等,译. (2005).家庭治疗概论(第六版). 陕西师范大学出版社

Kerr, M., & Bowen, M. (1988). Family evaluation: An approach based on Bowen theory. New York, 235-257.

邓林园. (2015). 父母冲突与大学生恋爱冲突及其解决的关系:大学生自我分化的中介作用. 中国特殊教育,11.

王艳,安芹.(2014).大学生安全感、自我分化和人际关系的关系. 中国临床心理学杂志(05), 877-880.

黄思思. (2015). 大学生压力知觉、应对方式和自我分化的关系及对抑郁的作用(硕士学位论文, 四川师范大学).

王春荣.(2012).大学生心理逆反与自我分化、心理健康的关系(硕士学位论文,西北师范大学).

吴倩.(2011).自我分化、应对方式及婚姻满意度的关系研究(硕士学位论文,河南大学).

图片来源于网络

撰写丨石佳霖

策划丨侯依依

编辑丨侯依依