咨询师会把我的秘密说出去吗? | 心理咨询基本伦理设置与意义

原创 来访者说 来访者说

有一次我和中学时的数学老师聊天,聊到以后的职业方向,我说想做一名心理咨询师,他带着善意的调侃与好奇问出了一些问题:

“那以后我去找你咨询可以给我打折吗?”

“会把听到的故事告诉别人吗?”

“不能说?那不是自己的情绪也会受到很大影响吗?”

其实现在看来,当时让我有些哭笑不得的这些问题,正和心理咨询中的一些伦理设置相关,也是在这些问题被不断提出之后,我开始意识到:这些对于对心理咨询稍有点了解的人来说还算容易回答的问题,却是不甚了解咨询伦理的朋友们的真实疑惑。

有时候,这样的疑惑也可能成为一种阻碍,让人“不敢”对着一位不熟悉的人吐露心声,或是觉得“不应该”因自己的痛苦影响另一个人的情绪……

事实上,如果没有咨询伦理的限制,这些担忧确实有可能成为事实。人和人之间的互动,不只会有帮助,也同样可能存在伤害,咨询伦理存在的意义,就是要建立一个适当的规则,以减少这样一段助人关系中可能出现的伤害,从而保护来访者,也保护咨询师。

咨询伦理有诸多设置,要想在一篇文章中全部讲清楚是不太现实的,而现实的咨询过程中遇到的伦理问题又可能复杂得多。在这里我将仅围绕开篇我提到的、也是我最常遇到的几个问题来展开叙述,希望能够给有同样疑虑的你一些帮助~

[目录]01-保密原则 | 咨询师会把我的秘密说出去吗?

02- 双重关系 | 我的朋友是咨询师,我可以找TA做咨询吗?

03- 职业责任 | 咨询师在咨询工作中积累的疲惫如何纾解?

01- 保密原则 | 咨询师会把我的秘密说出去吗?

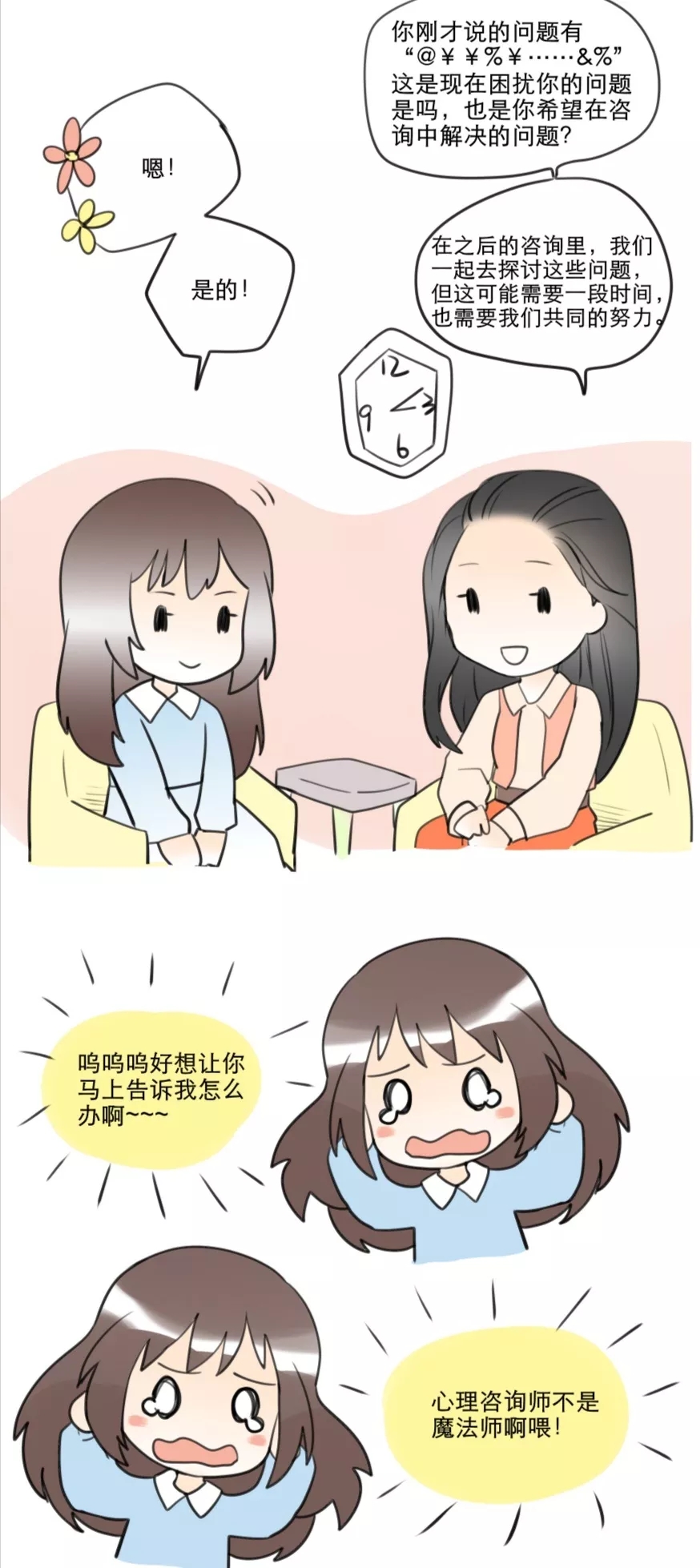

在首次咨询之前,专业的咨询师会同你签订一份知情同意书(如果TA没有这样做,你可以对此提出质疑),内容可能包括时间、收费,以及这里要提到的重点:保密原则。

“心理师有责任保护寻求专业服务者的隐私权,同时认识到隐私权在内容和范围上受到国家法律和专业伦理规范的保护和约束。”

——《中国心理学会临床与咨询心理学工作伦理守则》2. 隐私权与保密性

在心理咨询这样一个可能涉及到个人隐私与脆弱的行业中,保密显得尤其重要。不论心理咨询的形式、对象如何,保密原则都是心理咨询行业的一条红线。任何一个人都不希望自己敞开心扉诉说的话语,转头就被当作茶余饭后的谈资。

因此,在专业的咨询师面前,一般情况下,我们的隐私不会在未经允许的情况下泄露出去。

我在这里用的措辞是“一般情况下”,也就是说,保密之外,也有例外。当来访者有危及自己或他人生命的意图、甚至是行动时(例如,自杀或伤人),或有其他法律规定需要披露的行为(例如,来访者是一位遭遇家暴的未成年人时),心理咨询师会在最低程度打破保密原则的前提下,进行一定程度的披露,例如在来访有高自杀风险时,对监护人提出预警等等。但在打破保密原则之前,咨询师通常需要说明该举措的用意,并尽量征求来访者的同意、与来访者商量这样做的方式和程度等。

另外,不论是在咨询过程中录音录像,还是咨询结束后希望以这段咨询为材料进行文学创作、教学工作等可能侵犯来访隐私权的行为,都需要事先征得来访的同意。

当然,伦理守则只是提供了一个最基本的框架给咨询师们,在不同的背景下,保密原则可能会发生一些变化,譬如在团体治疗中,不只是咨询师,团体中的成员们也可能担负着为彼此经历保密的责任;在一些高校中,也可能会有咨询师需要将精神疾病诊断个案上报给辅导员(或家长)的情况存在,但每个学校在这个方面的规定可能有出入,如果在意学校的上报制度,也可以在了解清楚情况之后再决定是否要在校内进行咨询。

如果你在开始一段咨询之前对保密方面的设置心存疑虑,不妨向你的咨询师坦陈你的顾虑,或许在这一步中你的感受会帮助你进一步确认:你是否适合在这里、与这位咨询师进行咨询?

02- 双重关系 | 我的朋友是咨询师,我可以找TA做咨询吗?

自从我在高二的时候说出“想要学心理,想要学心理咨询”之后,身边许多人都问过我这样的问题:“以后能找你做咨询吗?/找你做咨询可以便宜点吗?”

当然啦,这样的询问多少带点善意的调侃意味,日后如果朋友们需要帮助,又对我有足够的信任,我想更常见的情况,应该不是“考虑找她做个咨询”,而是直接来找我聊聊天吧XD

即便开玩笑的成分更多,在这个问题之下依然藏着一个严肃的伦理问题:

“我可以找我的咨询师朋友/亲戚……做咨询吗?”

“我可以和我的咨询师成为朋友/谈恋爱/发展成商业合作伙伴……吗?”

“心理师要清楚地了解双重关系(例如与寻求专业帮助者发展家庭的、社交的、经济的、商业的或者亲密的个人关系)对专业判断力的不利影响及其伤害寻求专业服务者的潜在危险性,避免与寻求专业服务者发生双重关系。”

——《中国心理学会临床与咨询心理学工作伦理守则》第1.7条

当咨询师与来访者之间除了咨访关系之外,还有其他的关系,如上面提到的,朋友、亲戚、合作伙伴……这样的情况就被称为是“双重关系”甚至是“多重关系”,这是不被允许的。

一段专业设置下的咨访关系,与我们日常生活中的其他关系是有区别的,这是由于心理咨询师需要保持一定的“价值中立”,需要尽量避免为来访作决定或将自己的观念强加在来访身上,很多时候他们并不能像朋友、家人那样直接地出谋划策。

当咨询师对面坐的是自己的朋友,双方其实都很难跳脱出原有的关系而进入到咨访关系当中,咨询甚至可能变成“朋友唠家常”,而朋友在日常生活中能够相互联系的特性,又可能打破咨询所设置的、定期进行的规则。

而如果咨访双方有经济上的牵扯,也有可能影响到咨询的效果、甚至是造成伤害。想象一下这个情境:你的咨询师是你在某项业务中的合作伙伴,你负责资金供给,为了业务能够顺利进行,你觉得你的咨询师表现会与平时有什么不同?

为了让来访者获得更好的咨询效果,伦理守则要求心理咨询要“避免双(多)重关系”,除了前文提到的情形,咨访双方也不能有(或有过)任何形式的亲密关系和性关系,直到结束咨询后的三年内也不能发展性和亲密关系。

※所以,如果你的咨询师有无故在咨询室以外的地方频繁联系你、打破咨询设置、甚至是对你表露爱意等等打破咨访关系边界的举动,你可以对TA的专业性提出质疑,可以及时中止这段咨询关系,也可以在TA所在的平台、单位对TA进行举报。

值得一提的是,高校中的心理咨询师常兼有教学工作、或是兼职辅导员,在这种情形下想要最大程度地避免双重关系,在预约阶段咨询师可以根据来访者登记的身份信息进行规避,在第一次进行咨询时,咨询师也可以与来访者做一些约定,如在咨询室外的场合偶然相遇时,是可以打招呼还是要装作相互不认识等。

如果你有心理咨询的需求,又恰好有一位咨询师朋友,虽然你不能直接找TA做咨询,但你依然可以请TA推荐一些可以寻求帮助的渠道和平台给你,也可以问问TA如何去挑选适合自己的咨询师等等~

03- 职业责任 | 咨询师在咨询工作中积累的疲惫如何纾解?

一开始,当我有一些自发的助人行为时,我总感觉到情感耗竭很大、有时还有些力不从心,那时候的这种“精疲力竭”感甚至在一定程度上让我怀疑,我是否真的适合朝咨询师的方向努力?

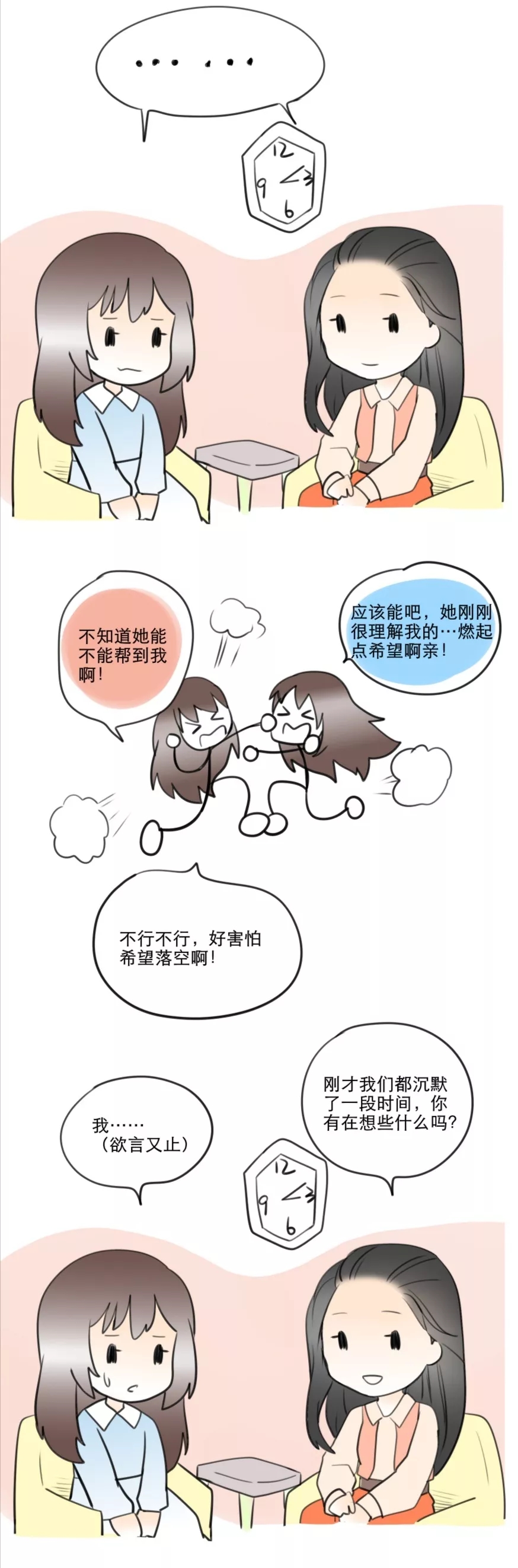

直到我让自己成为一个需要帮助的来访者,向我的咨询师谈起这一点,他带着我花了很长的时间去探索和领悟,我才终于明白并且能逐渐做到——助人者的助人行为与自我照顾是不矛盾的。而且,正是助人者,或者说咨询师,对自己的状态保有觉察和照顾,才会有多余的力量更好地照顾和帮助他人。

“心理咨询师应关注自我保健,当意识到个人的生理或心理问题可能会对来访者造成伤害时,应寻求督导或其他专业人员的帮助,必要时应限制、中断或终止临床专业服务。”

——《中国心理学会临床与咨询心理学工作伦理守则》第3.4条

一位对自己、对来访负责的咨询师,在对面前的人的状态保持敏感的同时,也会对自身的状态进行觉察。咨询是一项人面对人开展的工作,咨询师的个人状态也因此或多或少地影响到咨询过程的某些部分。由此,咨询师的自我照顾和自我保健不仅是为了自身的健全和充盈,也是为了有更好的状态去推进咨询的进行。

如果你要问咨询师会不会在咨询的过程中受到来自来访的情绪影响,我想作为普通人的他们,或多或少是会的,但他们同时也拥有自我保健的意识和方式,例如(在不打破保密原则的前提下)找同事聊聊天,或是自己寻求督导或心理咨询的帮助等等。

所以,不用担心,被来访影响可能是咨询师的宿命(笑),但咨询师会——且应该——在一次次的“被影响”中,学会怎么调适自己、保护自己,从而更好地与你交流。如果你真的很担心自己对咨询师的影响,甚至对此感到有些愧疚,或许你也可以试着向咨询师表达一下你在这方面的不安。

作者后记:咨询伦理当然不只是我在这篇文章中写到的这点内容,它有一系列限制又保护着咨询师们的规定。而在现实的咨询工作中,虽然有这些已规定好的条框,更复杂的伦理困境却依然存在着——因为这是一项人与人之间的工作。我们无法完全预测人——作为复杂的个体会做出什么样的举动、面临什么样两难的情境。因此,就像法律条文一样,伦理守则也是可以不断更新和进步的,但不论如何,它的核心、以及它想要提醒咨询师们时刻记在心中的,依然是“不伤害”。它是限制,也是保护,它保护着满含期待和信任的来访者,也保护着怀揣热情与责任的咨询师。

作者:章鱼。北师大心理学部学生,“生命必须有裂缝,阳光才能照进来。”