家庭治疗科普 | 素质-压力模型理论(Diathesis-stress Theories)

整理者

唐莹莹

不擅长发展心理学的发展心理学学生|直觉型|预言家|八卦小分队队长

理论提出者及其生平

曼弗雷德·布洛伊勒(Manfred Bleuler)、大卫·罗森塔尔(David Rosenthal)。

曼弗雷德·布洛伊勒(Manfred Bleuler)

曼弗雷德·布洛伊勒(Manfred Bleuler,1903-1994),医生、精神病学家。Manfred Bleuler追随着父亲(也是他的博士生导师)尤金·布鲁勒(Eugen Bleuler)的研究方向,主要致力于精神分裂症的研究和治疗,并获得了1970年的斯坦利·迪恩(Stanley R. Dean)奖和1972年的马塞尔·本努瓦(Marcel Benoist Prize)。

Bleuler曾在苏黎世大学(University of Zurich)、利斯塔尔医院(Liestal hospital)和波士顿精神病理医院(Boston Psychopathic Hospital)等地学习医学、接受培训。1933年,他被任命为普费弗斯圣皮尔明斯堡精神病学部门(psychiatric departments at St. Pirminsberg, Pfäfers)和巴赛尔大学诊所(University Clinic, Basel)的主任医师。1942年,Bleuler成为苏黎世大学的精神病学教授和波克罗次立大学精神病诊所(University Psychiatric Clinic at Burghölzli)的主任,直至1969年退休。

Manfred Bleuler被誉为Bleuler学派最重要的学者,不仅因为他为他父亲提出的关于早发性痴呆和精神分裂症的理论提供了有价值的见解,Bleuler本身的研究也做出了巨大贡献,他最先详细地评估了环境变量对精神分裂症的发展和结果的影响,并且他关于晚发性精神分裂症、慢性和急性精神分裂症以及预后评估的课题有着重大的意义。

大卫·罗森塔尔(David Rosenthal)

大卫·罗森塔尔(David Rosenthal,1919-1996),医生,精神病学家。Rosenthal在乔治华盛顿大学取得心理学硕士学位,并且芝加哥大学获得心理学博士学位。他自1955年起为国立卫生院工作,直至1981年退休。1963年,David Rosenthal的研究首次获得了专业的认可,随后,他出版了《基因理论与异常行为》(Genetic Theory and Abnormal Behavior)和《精神分裂症的传播》(The Transmission of Schizophrenia)两书来记录他对精神分裂症的遗传学研究。

理论发展历程

素质‒压力模型最初由Bleuler (1963)和 Rosenthal (1963) 于 20 世纪 60 年代在有关精神分裂症的理论中提出,即精神分裂症是个体遗传素质与环境中的压力因素相互作用的结果。模型中的素质(Diathesis)源于希腊语中的倾向(disposition)一词,指个体先天的生物或遗传特征,如气质、神经系统的敏感性、基因、认知和人格等(Sigelman & Rider, 2009)。

随后,素质‒压力模型也被发展心理学家用来解释那些处于消极环境中的脆弱性个体的发展问题。由于该模型认为心理问题的产生是由个体的风险素质和消极环境经历共同作用的结果,因此也被称为双重风险模型(dual-risk model)。Rosenthal(1963)认为,素质‒压力模型能够从真正意义上描述遗传和环境的交互作用。然而根据此模型提出的公式都比较模糊,因此该理论与模型也受到了一些批评,例如Belsky和Pluess (2009) 认为该模型“无论从理论上还是从实证上来说都是徒劳的。”

该模型与长期以来居心理学主导地位的消极研究取向(与积极心理学相对)一脉相承,将个体区分为易受性个体(vulnerability individual)和有韧性或者耐挫的个体(resilient individual),忽略了在积极环境条件下携带不同基因型个体的心理与行为表现的差异。

1997 年, Belsky 首次提出了差别易感性模型(Differential Susceptibility Model)。差别易感性模型强调个体受环境影响的差异性并不仅仅局限于逆境造成的负面影响,个体受积极经历或体验的影响也存在着差异性。

代表性著作

Manfred Bleuler

Bleuler, M. (1978). The schizophrenic disorders: Long-term patient and family studies. Yale University Press.

Bleuler, M., & Bleuler, R. (1986). Dementia praecox oder die Gruppe der Schizophrenien: Eugen Bleuler. The British Journal of Psychiatry, 149(5), 661-664.(德语书)

David Rosenthal

Rosenthal, D. (1970). Genetic theory and abnormal behavior. McGraw-Hill.

Rosenthal, D. (1971). Genetics of psychopathology. Genetics of psychopathology /. McGraw-Hill.

理论观点

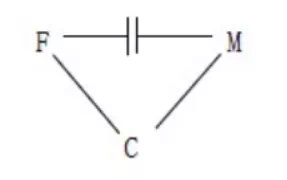

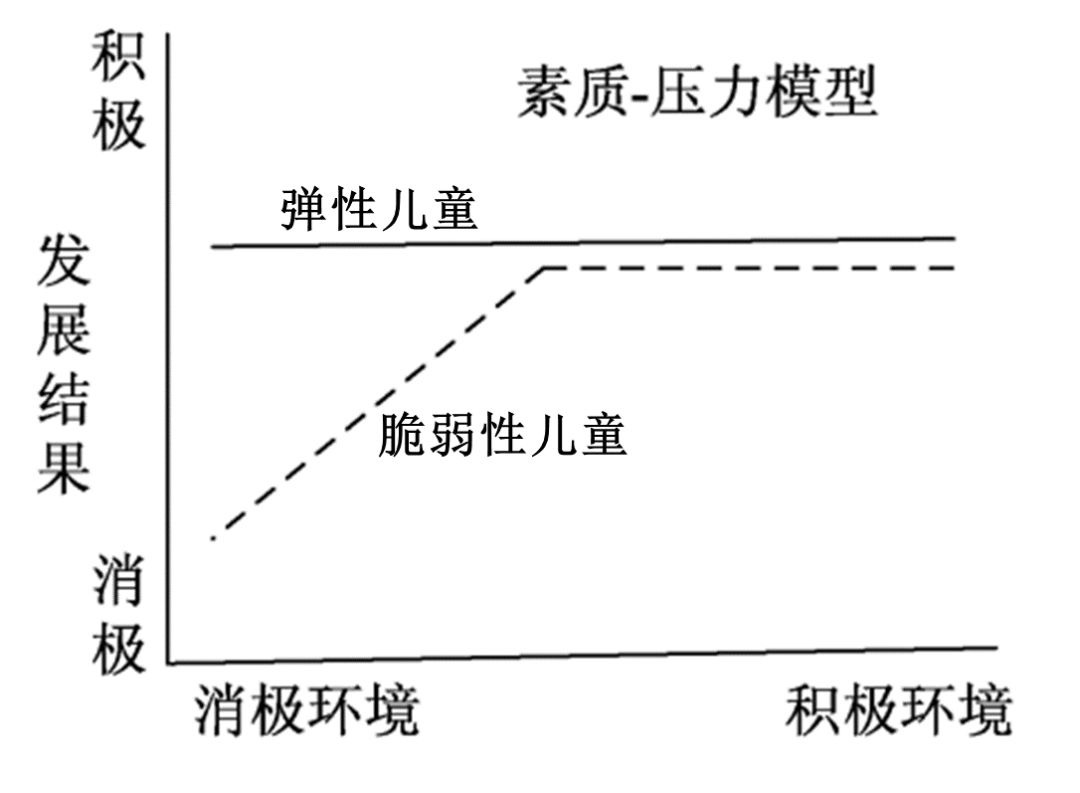

素质‒压力模型的核心观点是携带某种“风险” (risk)或者“易受” (vulnerability)基因的个体更容易受到不良环境因素的影响而产生心理或行为问题(Monroe & Simons, 1991; Zuckerman, 1999),如图1所示。

这里的素质是“脆弱性”的同义词,“脆弱性”可能是个性特征中的行为或气质因素(如困难气质)、本质上的生理或内表型因素(如高生理反应)以及基因因素(如5-HTTLPR 短等位基因) (Belsky & Pluess, 2009)。

图1 素质-压力模型(高鑫, 丁碧蕾, 冯姝慧, 邢淑芬, 2018; 王美萍, 2015)

该模型认为,个体对特定心理障碍的素质倾向可以由生活中的压力事件激发,如果个体是弹性的,也就是有韧性或者耐挫的个体,那么只有较高的生活压力才能使个体患病;相反,如果个体的脆弱性很高,即易受性个体,那么即使较低的压力也会使个体患病(Goforth, Pham, & Carlson, 2011)。

在个体发展过程中既有来自环境中的风险,也有来自于自身特性的风险,所以该模型也被研究者们称为双重风险模型(dual-risk model)(Belsky & Pluess, 2009)。

评估工具

素质‒压力模型属于基因‒环境交互作用模型,可以采用检验基因和环境交互作用的方式进行检验。

常用的、传统的检验方法主要包括两种:分组回归和包含交互项的分层回归,其中分层回归法是应用最为广泛的方法,它根据一定的标准将基因型或者环境变量分为不同的组别,然后分别考察不同组别中环境或者基因效应是否存在差别,如果存在则表明基因与环境存在交互效应,反之则不存在(王美萍,张文新,2010,2014)。分层回归通常是构建基因型(一般依据携带“风险”或者“敏感性”基因的数量而分为三类或者两类)与环境变量的交互项(即乘积项),然后依次将环境(X1)与基因型(D2)的主效应、交互项(X1D2)纳入方程(Y = B0 + B1X1 +B2D2 + B3X1D2 + E)中,如果交互项能够显著预测因变量(即所考察的心理或行为变量),即存在交互作用,进行进一步的检验(follow-up analysis),常为简单斜率检验(simple slope analysis),以探明交互作用的具体表现形式。

包含交互项的分层回归法一般以距离平均数正负一个标准差为标准,将连续计分的环境变量分为高(高于平均数一个标准差)、低(低于平均数一个标准差)两组,然后考察不同环境条件下携带不同基因型个体的心理或行为变量的差异(Caspi et al., 2002, Belsky & Beaver, 2011;Benjet, Thompson, & Gotlib, 2010; van IJzendoorn, Bakermans-Kranenburg, & Mesman, 2008)。

然而,采用传统检验方法并不能很好地区分素质‒压力模型和差异易感性模型。因此,Roisman等人(2012)提出了显著性区域(region of significance, RoS)分析法,考察了自变量与因变量关联显著时调节变量所有的取值,假如某基因与因变量在环境变量的低分端区域即消极环境,而不是高分端区域即消极环境缺失或积极环境显著关联时, 则支持素质‒压力模型, 如果在两端区域均显著关联, 则支持差异易感性模型。

除此之外,Widaman等人(2012)提出了新参数回归模型(Re-parameterized regression model)法,以回归线的交叉点(crosspoint)为标准进行中心化[Y = A0 + B1(X1 ‒ C) + B3(X1 ‒ C) D2 + E],不仅能够直接计算交叉点的值, 而且能够估计出其区间范围,假如基因和环境的交互作用呈按序型(ordinal),且两条回归线的交叉点位于或接近于积极环境的一端(横坐标的右端), 则该交互作用符合素质‒压力模型,若交互作用呈非按序型(disordinal), 且两条回归线的交叉点位于或接近于横坐标的中间, 则该交互作用支持不同易感性模型。

研究证据

尽管素质‒压力模型仅仅考虑到了消极环境,但仍然得到了很多实证研究的支持,它们分别从不同“素质”,即个性特征中的行为或气质因素、本质上的生理或内表型因素(指与基因成分和神经精神疾患临床症状相关的生物指标)以及基因因素的角度为该模型提供了证据。

Belsky,Hsieh和Crnic(1998)探讨了婴幼儿不良情绪和对抚养影响的敏感性对3岁男孩外化行为问题和抑制(inhibition)的影响,结果发现,对于婴儿时期高度消极的个体来说,父母教养方式能够较好地预测他们的外化行为问题和抑制。

Cummings,El-Sheikh,Kouros和Keller(2007)对157名儿童进行了两次评估,观察他们在成年人争论和问题解决情境下的皮肤传导水平反应性(Skin Conductance Level Reactivity, SCLR),结果发现,SCLR能够纵向预测儿童的内化、外化和社会适应问题,拥有更高的SCLR的个体更容易受到父母抑郁症状的影响。

Caspi等人(2002)的研究考察了单胺氧化酶 A 基因上游可变串联重复序列(monoamine oxidase A gene-upstream variable number of tandem repeat, MAOA-uVNTR)多态性与儿童期虐待对反社会行为的交互作用, 结果发现,携带低活性基因型并且童年期遭受过虐待的个体比那些没有受虐经历的个体更可能表现出反社会行为, 但对于携带高活性基因型的个体来说, 受虐经历对反社会行为并无显著影响。

参考文献:

Bleuler, M. (1963). Conception of schizophrenia within the last fifty years and today. Proceedings of the Royal Society of Medicine, 56(10), 945–952.

Goforth, A. N., Pham, A. V., & Carlson, J. S. (2011). Diathesis-stress model. In encyclopedia of child behavior and development (pp. 502-503). Springer, Boston, MA.

Rosenthal, D. (1963). Theoretical overview: A suggested conceptual framework. In D. Rosenthal (Ed.), The Genain quadruplets: A case study and theoretical analysis of heredity and environment in schizophrenia (pp. 505–516). New York: Basic Books Inc.

Sigelman, C. K., & Rider, E. A. (2009). Developmental psychopathology. Life-span human development, 468-495.

Zuckerman, M. (1999). Diathesis-stress models. In M. Zuckerman, Vulnerability to psychopathology: A biosocial model (pp. 3-23). Washington, DC, US: American Psychological Association.

策划|李玉莲

编辑|杨烁