研究发现|面对丧失,家庭会怎样?

作者介绍

申新兰

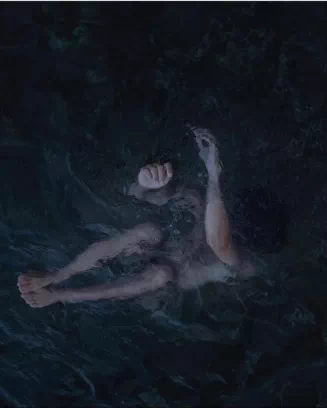

疫情的影响、全球经济的动荡以及威胁到和平的各类冲突,都会让我们体验到一种潜在的丧失感。在这些各类丧失中,丧子事件对个体和家庭来说都是毁灭性的打击,也是所有丧亲中最严重、最痛苦的一种丧失类型。

它既是个人事件,会影响夫妻双方作为个体各自的身心健康。同时,也是家庭事件,会影响夫妻二人的亲密关系,以及家庭结构未来的走向。

在个体的层面,经历过子女丧失的父母在心理健康、身体状况等各个方面都更令人担忧,他们会感知到更高水平的压力、人际敏感度、及孤独感。

抑郁、创伤后应激障碍、延长哀伤障碍等的流行率也高于一般丧亲群体,同时,丧子父母慢性疾病的共病率更高,他们到医院就诊的频次显著高于非丧子人群,死亡率也高于一般人群的平均水平 (Zhang et al., 2020; Zhou et al., 2020)。

亲密关系的层面,一些研究发现个体的哀伤水平与夫妻间的关系满意度存在负相关关系。即个体的哀伤水平越高,亲密关系的满意度越低。同时,丧子父母对关系的满意度,会随着时间的推移而下降,离婚率也比一般家庭更高。

也有研究认为,失去孩子的哀伤是夫妻之间固有的人际关系过程。有些父母在经历丧子事件后会更加重视夫妻之间的情感互动,强调陪伴,在精神上彼此支持,在身体上相互关照,亲密关系的满意度并没有受到影响 (Rogers et al., 2008; 周宁宁, 2020)。

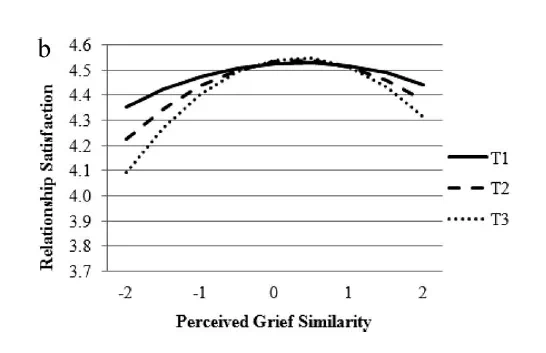

在一项研究针对 229 对丧子父母开展了追踪研究,分别在丧失发生后6个月、13个月、及20个月三个时间点进行了问卷的收集。结果表明,丧子父母感知到伴侣的哀伤强度与自己哀伤强度的相似性,与他们亲密关系的满意度呈现二次方效应 (Joronen et al., 2016)。

也就是说,当丧子父母认为伴侣的哀伤强度与自己相似时,他们对亲密关系的满意度最高;而无论他们感知到的伴侣的哀伤强度比自己高或是低,都会导致关系满意度的下降。

随着时间的推移,感知到伴侣与自己哀伤强度相似性的差异对关系满意度的负向影响会逐渐增强。如下图所显示的,在丧失刚刚发生时,伴侣与自己哀伤强度的不同似乎是相对可以接受的,但时间越长,这种感觉会变得越发痛苦。

图1:T1代表丧失发生后6个月,T2代表丧失发生后13个月,T3代表丧失发生后20个月。横坐标为感知到的哀伤水平的相似度。“-2”及“-1”代表感知到自己的哀伤强度比伴侣低;“0”代表感知到自己的哀伤强度和伴侣相似;“1”及“2”代表感知到自己的哀伤强度比伴侣高。纵坐标为关系的满意度。

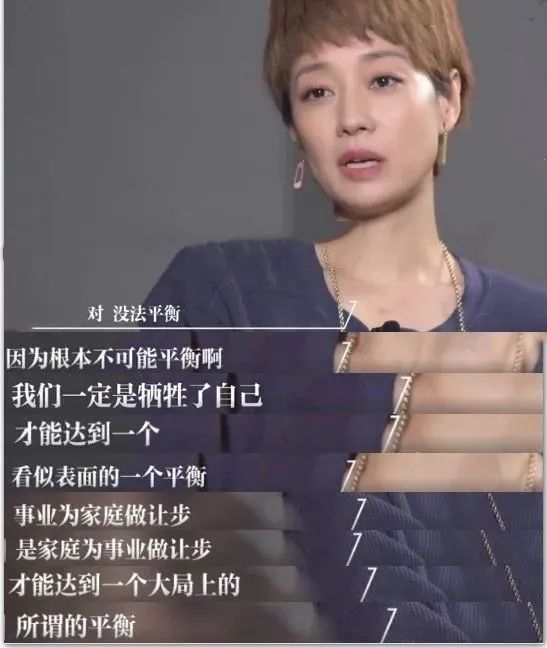

对此,一种可能的解释是,一方面,伴侣之间在多个层面(如人格特征、情感、态度和兴趣等)的相似性本身就与亲密关系的满意度呈正相关。对于几乎所有的父母来说,失去孩子是一种陌生的情况,是重大的家庭压力事件。

在丧失的适应过程中,父母并不知道应该要如何反应和感受才是对的,对自身的反应也有很多的怀疑。而这时,如果伴侣的哀伤反应和自己相似,说明自己是正常的,哀伤的适应过程有可能会变得更加可预测及可被理解。

另外,感知到亲密关系中的伴侣与自己在情感上是相似的,表明伴侣是理解自己的,自己的感觉是可以被认可的。在面对如此大的丧失时,知道自己并不孤单,作为命运共同体的伴侣可以和自己共同应对,对亲密关系的满意度也会产生积极的影响。

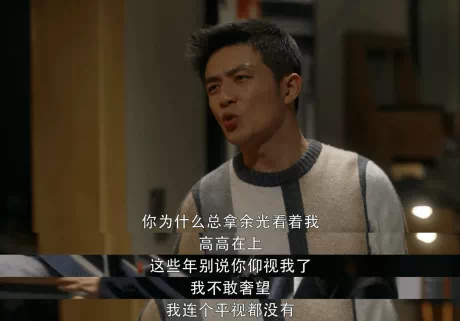

另一方面,如果个体感知到伴侣的哀伤强度不如自己,他们可能会认为自己的伴侣并不依恋他们的孩子,或者伴侣不像自己那样在乎失去孩子这件事。

这样的看法可能会引起自己对伴侣的愤怒和责备。同时,感知到伴侣已经从创伤事件中走出来了,而自己却一直沉溺其中,也会产生自责或自己成为了负担等想法。

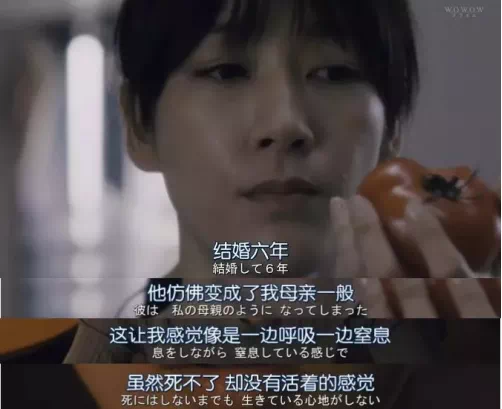

如果个体感知到伴侣的哀伤强度比自己高,他们可能会担心伴侣对自己的负面评价,并为自己没有那么强烈的哀伤情绪而感到内疚。此外,他们可能会觉得有义务为伴侣提供更多的支持。

在刚刚失去孩子时,丧亲父母可能会更多地关注自己的痛苦和哀伤,而无暇顾及夫妻双方的关系质量。随着时间的推移,情感强度的不同频,提供和接受支持之间长期的不平衡等,会使丧子父母产生疲惫和彼此消耗的感觉,继而对亲密关系的满意度产生负面影响。

这时,婚姻治疗也许是一个恰当的选择,帮助经历过丧子事件的夫妻双方更好地进行沟通,交流情感,提高亲密关系的满意度,继而支持到彼此。

综上所述,察觉到另一个人有类似的情绪对人们有一种安慰作用,特别是当他们处于压力之下。丧子父母如果意识到他们和伴侣经历了类似的哀伤强度,可能会更好地感受到伴侣的理解和认可,在他们的关系中感到较少的孤立或孤独感,并受益于与伴侣有相似程度的情感的安慰作用,体验到更大的关系满意度。

参考文献

Joronen, K., Kaunonen, M., & Aho, A. L. (2016). Parental relationship satisfaction after the death of a child. Scand J Caring Sci, 30(3), 499-506. https://doi.org/10.1111/scs.12270

Rogers, C. H., Floyd, F. J., Seltzer, M. M., Greenberg, J., & Hong, J. (2008). Long-term effects of the death of a child on parents' adjustment in midlife. J Fam Psychol, 22(2), 203-211. https://doi.org/10.1037/0893-3200.22.2.203

Zhang, H., Shang, Z., Wu, L., Sun, Z., Zhang, F., Sun, L., Zhou, Y., Wang, Y., & Liu, W. (2020). Prolonged grief disorder in Chinese Shidu parents who have lost their only child. Eur J Psychotraumatol, 11(1), 1726071. https://doi.org/10.1080/20008198.2020.1726071

Zhou, N., Wen, J., Stelzer, E. M., Killikelly, C., Yu, W., Xu, X., Shi, G., Luo, H., Wang, J., & Maercker, A. (2020). Prevalence and associated factors of prolonged grief disorder in Chinese parents bereaved by losing their only child. Psychiatry Res, 284, 112766. https://doi.org/10.1016/j.psychres.2020.112766

周宁宁. (2020). 失独父母的同命人支持对哀伤反应的作用. (北京师范大学)

策 划:刘祥宇

撰 稿:申新兰

编 辑:李宇昕

美 编:何文宣