探究亲密关系中的互动模式,我们发现了这些

作者介绍:高彩鑫 安伟

[场景重现]

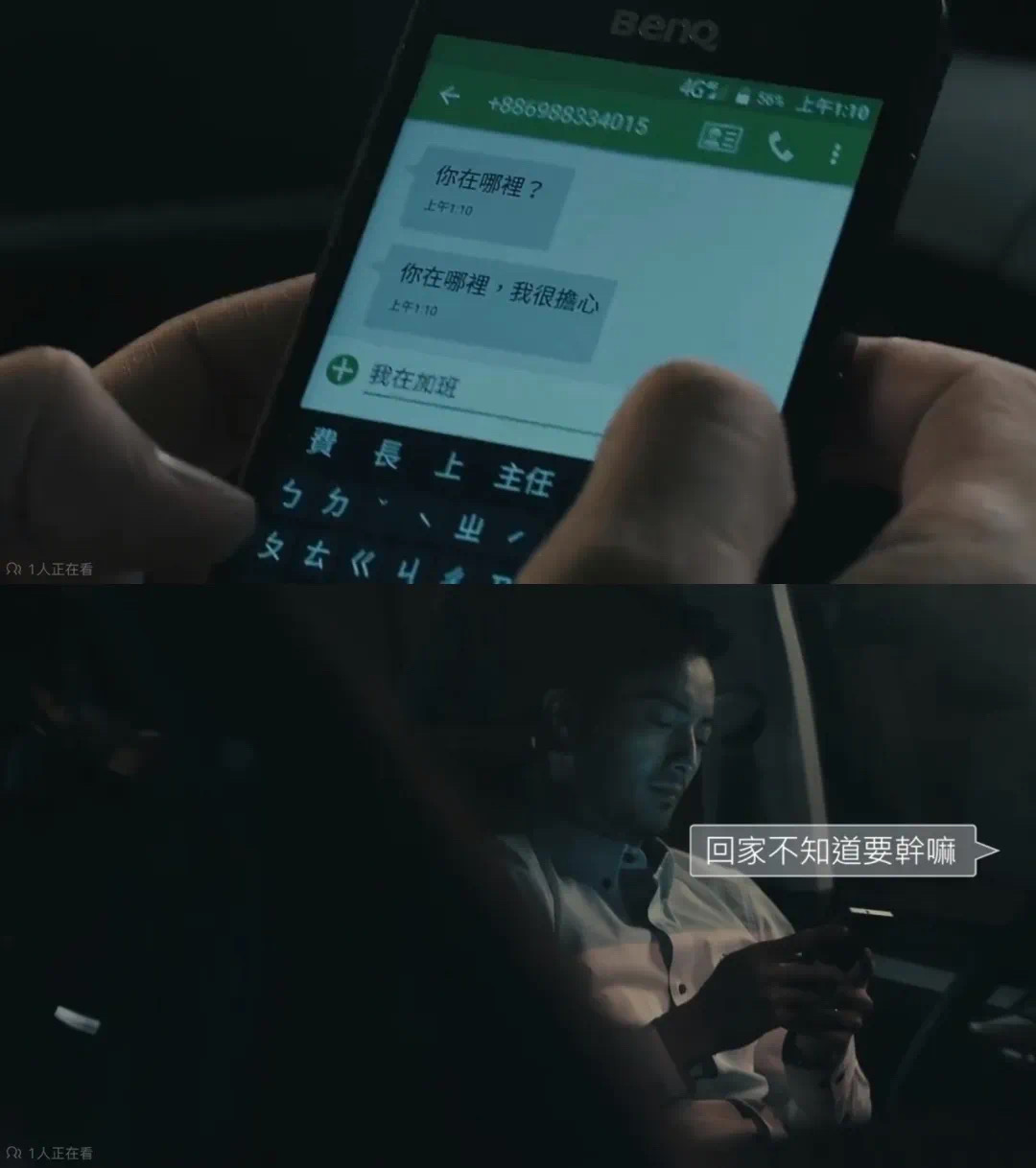

傍晚,怒气冲冲的妻子大声指责丈夫“你怎么又忘记刷碗了?”,丈夫沉默不语,“你怎么回事,跟你说过多少遍了,你怎么就是记不住!”,妻子越说越生气,内心的火气肉眼可见地不断上窜,旁边的丈夫仍旧一言不发,宛如没有听到,妻子看到丈夫不说话而更加恼怒,声音更加急切,在“火山爆发”的前夕,丈夫仍旧保持沉默,两人就这样陷入了“僵局”。

这个场景可能很多人都不会感到陌生,要么是自己经历过,要么是曾经看到过别人经历过。

如果你和伴侣之间也用这样的方式沟通,那么这种不恰当的互动模式可能正在严重损害着你们之间的亲密关系。

01

互动模式是什么

研究表明,在影响婚姻质量的关键因素中,夫妻之间的[互动模式]被认为是影响婚姻质量的关键因素(Karney & Bradbury, 1995)。

互动模式指的是夫妻双方互相表达感受和信息的方式和过程,包含言语和非言语信息,未经察觉时会成为一种惯用的模式。比如你和伴侣如何说话,在饭桌上如何交换眼神都是你们互动模式的体现。

Satir家庭治疗理论也强调了互动的重要性,她认为互动是人应对环境的方式,不适应的互动会导致家庭功能的失调(Satir,1983)。

另外,早期婚姻生活冲突中的不良互动是婚姻质量下降以及离婚的重要预测源(Lavner & Bradbury, 2010)。你们共同塑造的互动模式的重要性可见一斑。

02

我们总结了这些常见的夫妻互动模式

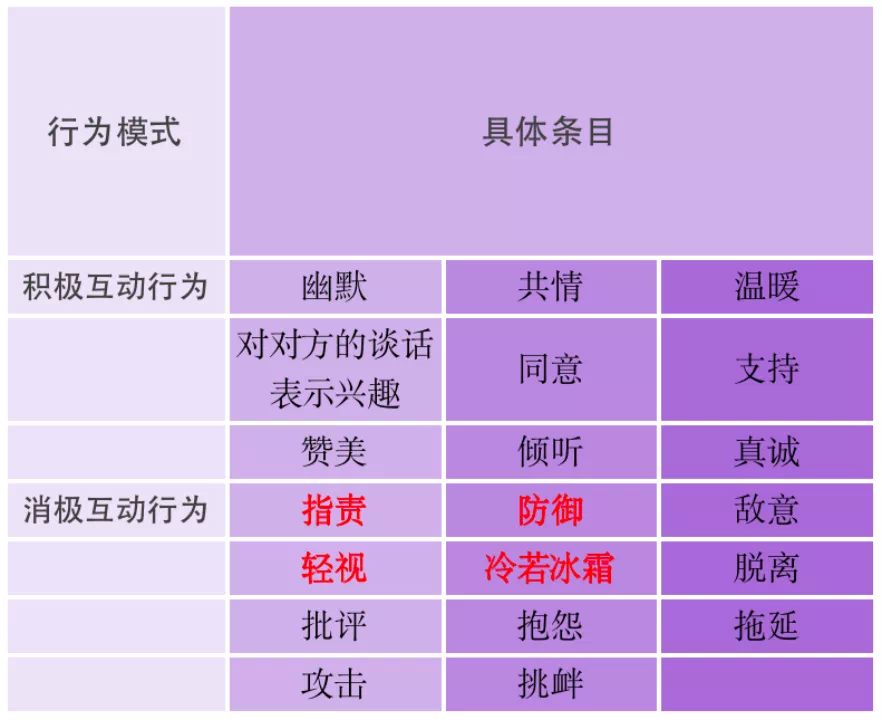

我们总结了以下两大类夫妻互动的行为:

在消极互动行为中,“指责、防御、轻视、冷若冰霜”被Gottman称为婚姻的“四大预警”行为(Gottman, 1994)。

按照消极行为和积极行为的比例,Gottman将夫妻关系划分为5类,包括:激烈型、温暖型、回避型、敌意型和敌意/分离型。其中,前三类夫妻总体积极行为多于消极行为;后两类夫妻的消极行为多于积极行为。

敌意型夫妻有积极行为,但消极行为远多于积极行为,比如常见通过防御、指责来应对对方的不满;敌意/分离型夫妻的积极行为较少,而消极行为较多,比如可能因为较小的事情便会大加指责对方。

接下来,

请大家猜一下哪种类别的夫妻的婚姻会更加稳定呢?

答案是前三类!

相比之下,后两类夫妻关系极不稳定。

另外,Christensen 和 Sullaway也对夫妻互动模式进行了研究,并将夫妻互动模式分三类:

建设性沟通

双方均能以积极的方式面对、协商解决问题,比如随着孩子长大,夫妻在教养孩子上感受到了新的困难,同时积极协商应对如何抚养青春期孩子的挑战。

要求/回避沟通(Demand-Withdraw Pattern)

指的是一方积极寻找解决问题的可能性,同时另一方选择回避的方式;这种模式普遍存在于夫妻互动中,特别是妻子要求-丈夫回避的模式,而且在不同文化背景下都一致存在(Christensen et al., 2006)。

双方回避沟通

双方均以回避的方式应对问题,比如伴侣双方对回谁家过年产生了矛盾,但彼此都没有对此发起沟通直接面对问题,而是选择了冷战,回避冲突也是夫妻沟通中最普遍的无效模式(陈玉英等,2010)。

03

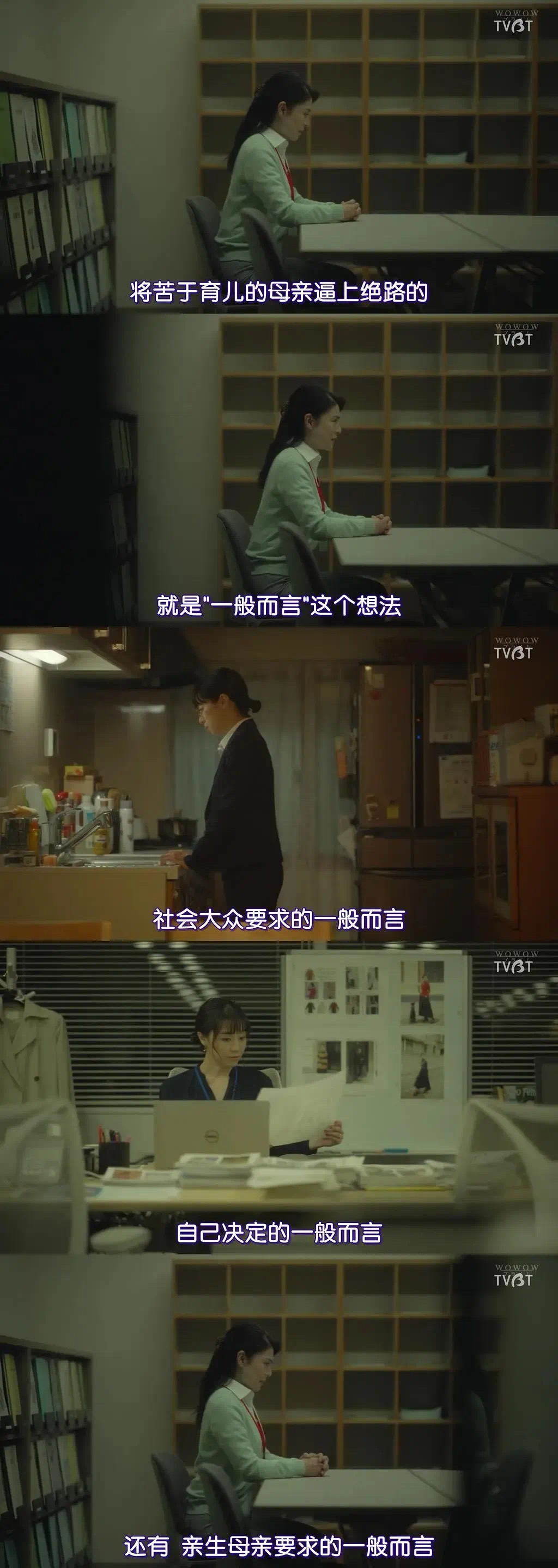

不良互动模式可能是这样发生的

我们也很好奇,开始阶段甜如蜜糖的亲密关系究竟是如何走向崩溃的呢?我们翻看了很多心理学领域的专业资料,发现了这些:

只是出于自我保护

从个体的角度而言,回避沟通或许是一种自我保护策略,试想一下,当一个妻子怒气冲冲地指责伴侣又一次忘记了洗碗,这很可能会唤起丈夫被攻击的体验。

出于自我保护,他选择进入防御状态,回避沟通以自我安抚(Baker, 1980),所以下一次当你的伴侣采用让你难以理解的回应方式时,你可以提醒自己:对方或许只是在进行自我保护。

因为我们的依恋风格不同

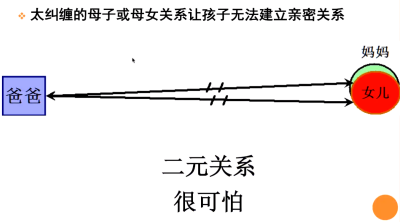

现代依恋理论将成人依恋分为四种类型:安全型、迷恋型、冷漠型、恐惧型(Bartholomew, 1991)。从依恋关系的角度而言,亲密关系里令人痛苦的互动行为可能是对方不安全依恋类型的表现。

比如常见的是妻子作为迷恋型依恋类型,而丈夫是恐惧型依恋类型,在相处中往往容易出现前面提到的普遍的妻子要求-丈夫回避的模式(Christensen et al., 2006),即我们通俗说的“妻子追,丈夫逃”的追逃模式。

并且,不同依恋风格的成人在沟通方式上具有差异性。比如安全型依恋风格的个体更倾向于运用问题解决策略,而迷恋型依恋的个体更倾向于强迫和控制自己的伴侣(Pistole, 1989)。

由此可见,如果下一次你和伴侣在沟通模式上有分歧,或许你可以理解为这和彼此不同的依恋类型相关,并从这个角度出发尝试去解决。

04

有办法改变自己和伴侣的互动模式么?

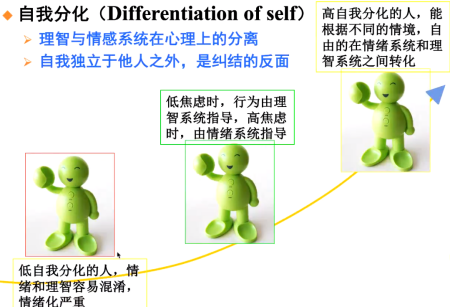

觉察自己的情绪

在夫妻互动中往往因为情绪张力过大且尚未觉察,而容易采取令双方都追悔莫及的互动行为,然后日复一日构成让双方都感到痛苦的互动模式。这时候,最关键的是如何在反应之前能够暂停下来重新选择!而暂停的前提就是我们能够觉察自己那时那刻地感受和想法。

尝试发展积极的互动行为

在能够自我觉察的基础上,夫妻双方可以尝试采取更多的积极互动行为,逐步发展出令双方都感到舒服的互动模式。

值得提出的是,Gottman提出了平衡理论,认为夫妻之间有消极互动行为本身并不可怕,如果能与积极行为达到1:5的比例时,婚姻关系较为稳定(Gottman,1993)。

也就是说:你和伴侣的消极互动行为并不是亲密关系的全部,超量的积极互动行为仍然可以让你们的关系稳固。

寻求专业心理咨询的帮助

如果你和伴侣的互动模式令你们饱受困扰,多次努力调节后仍然效果甚微,或许你们可以考虑寻求专业心理咨询师的帮助,伴侣咨询或家庭咨询可以帮助你们更好地看到彼此的互动模式,进而获得关系的改善,共同迈向建设性沟通的互动模式。

看了这么多/你有什么想说的吗?

参考文献

Baker, W. H. (1980). Defensiveness in Communication: Its Causes, Effects, and Cures. Journal of Business Communication, 17(3), 33–43. doi: 10.1177/002194368001700304

Bartholomew, K., & Horowitz, L. M. (1991). Attachment styles among young adults: a test of a four-category model. Journal of personality and social psychology, 61(2), 226.

Christensen, A., Eldridge, K., Catta Preta, A. B., Lim, V. R., & Santagata, R. ( 2006) . Cross Cultural Con sistency of the Demand/Withdraw Interaction Pattern in Couples. Journal of Marriage and Family, 68 (4) , 1029-1044.

Gottman, J. M. ( 1994) . What predicts divorce? The relationship between marital process and marital outcomes. Mahwah, NJ: Erlbaum.

Gottman, & Krokoff, L. J. (1989). Marital Interaction and Satisfaction: A Longitudinal View. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 57(1), 47–52.

Graber EC, Laurenceau J- P, Miga E, et al. Conflict and love: Predicting newlywed marital outcomes from two interaction contexts. Journal of Family Psychology, 2011, 25(4): 541.

Kanter, J. B., Lavner, J. A., Lannin, D. G., Hilgard, J., & Monk, J. K. (2022). Does couple

communication predict later relationship quality and dissolution? A meta-analysis. Journal of Marriage and Family, 84(2), 533-551. https://doi.org/10.1111/jomf.12804

Karney, B. R., & Bradbury, T. N. (1995) . The Longitudinal Course of Marital quality and stability: A review of theory method and research. Psychological Bulletin, 118 (1) , 3-34.

Lavner JA, Bradbury TN. Patterns of change in marital satisfaction over the newlywed years. Journal of Marriage and Family, 2010, 72(5): 1171-1187 16

Satir, V. (1983). Conjoint Family Therapy. California: Science and Behavior Books.

Sullaway, M., & Christensen, A. (1983). Assessment of dysfunctional interaction patterns in couples. Journal of Marriage and the Family, 45(3), 653-660. https://doi.org/10.2307/351670

陈玉英,耿文秀 & 张磊.(2010).女性视角下的婚姻满意感影响因素——上海报告. 上海精神医学(S1),413-415.

策 划:安 伟

撰 稿:高彩鑫 安 伟

编 辑:崔 琪

美 编:郭雨馨

图源网络 |侵删