异地婚姻的挑战与维系——相信便有意义

婚姻家庭研究咨询中心

北师大中国婚姻家庭研究小组

我们隶属于北京师范大学发展心理研究院,专注于中国婚姻与家庭研究,致力于将实用有趣的学术成果分享给大家。本期作者

张天瑶

北京师范大学心理学部2018级本科生

由于工作安排、移民、服兵役等原因,婚姻关系中夫妻异地而居的情况并不少见。

2010年,上海市民政局发布的婚姻状况统计结果显示,2009年上海市民政部门办理国内结婚登记147413对,其中异地婚姻56217对,占总数的近四成。同年中国青年报社会调查中心通过民意中国网和搜狐新闻中心,对3317人进行的一项调查显示,99.5%的人表示身边存在异地婚姻,其中64%的人表示这样的婚姻“很多”。

异地而居的家庭大致上有一些共同的特点:一是夫妻双方共同生活的时间比较少,聚少离多。随着城市发展,现代人生活节奏加快,“周末夫妻”或“月度夫妻”越来越多。夫妻因为工作,分离于城市和城市之间,只有在周末或节假日才有机会相见。

二是如果有孩子,那么和孩子一起生活的一方似乎要担负起大部分的家庭事务责任,尤其是养育孩子的责任。

异地夫妻真的如大部分人所认为的那样,相比夫妻居住在一起的模式维系感情更加艰难,婚姻生活困难重重吗?如果是的话,为什么会出现这种情况呢?异地夫妻又该如何做以维持夫妻感情呢?

- 异地婚姻的挑战

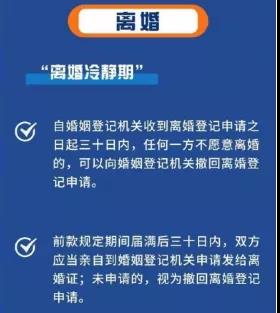

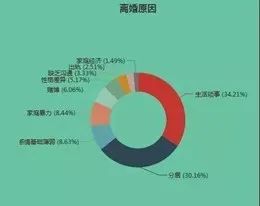

相比同居而住的婚姻模式,异地婚姻中夫妻的见面少、接触少,沟通更有限,可获得的即时支持更少,并且对于维系夫妻关系很重要的性行为也更少。这些异地婚姻的特点增加了夫妻关系的不稳定因素。2018年,浙江省高级人民法院发布的浙江省离婚纠纷司法大数据显示,在全省法院近 5 万(49804)起离婚纠纷案件中有30.16%的离婚因分居造成,分居成为离婚的第二大原因。

根据社会融合理论 (Social integration theory)(Park, 1928),夫妻关系存在于一个由亲人、朋友、同事等熟人组成的社会网络中。生活在这个网络中,夫妻的行为受到传统道德的约束,减少了越轨行为发生的机率。此外夫妻双方可以从这个网络当中获取维持夫妻关系的必要支持。夫妻融合于这个网络的程度越高,夫妻关系越稳定、越和谐(Glenn, Norval, Shelton, Beth, & Ann,1985; Trovato, 1986)。

一方面,从成本与收益的角度来分析出轨的问题(周素伟,2015),在熟人社会环境中,一个人出轨更容易被发现,且相比非熟人社会网络的处境,他被发现后会遭遇更严重的道德压力,简而言之,从理论上来看出轨的风险更高,成本更大,因此会减少出轨的发生概率。

另一方面,中国一直有“宁拆十座庙,不毁一门亲”的劝和不劝分传统。夫妻吵架时,两个人身边的家人、亲戚、朋友通常都会充当调解员的角色,而这些看法对我们的决定常有着重要的影响。因此,脱离了彼此社交网络的异地夫妻的关系可能更加不稳定。

因此,夫妻异地而居可能使双方的行为不再受到传统的社会网络监控,滋生了个人主义和越轨行为的产生,破坏夫妻关系稳定,降低婚姻满意度。此外如果夫妻一方的流动是从经济落后、传统观念较强的欠发达地区向经济相对发达、就业机会多,现代观念强的较发达地区流动,典型例子是农村地区的外出务工人员(杨立军,2014)。这种流动趋势增加了流动一方接触现代婚恋观和性行为的几率,增加了越轨行为发生的机率。再者,由于异地夫妻的性生活可能难以满足,这就更增加了婚姻生活的不稳定(张雯和李英健. 2014)。

其次,异地夫妻中家庭事务的责任分配通常是非常不均的,尤其是有孩子后,其中一方必定要付出更大的责任来养育孩子,而另一方在家庭事务的参与特别是孩子的抚育中常常是一种缺席的状态。研究表明,参与家庭事务会增加个体的婚姻角色意识,从而对婚姻关系有促进作用(尤鑫,2014)。反之,异地夫妻的家庭事务参与程度有较大差别的这一特点会对婚姻关系有负面影响。

当然,异地夫妻之间“小别胜新婚”的甜蜜也是特有的。除此之外他们在沟通有限的同时,冲突也会随之减少。社会学专家林教授认为,“周末夫妻”这种生活方式,使得生活不再一味向单方面发展,它的存在为夫妻提供最大限度的自由空间。双方不仅可以在经济独立的基础上寻求感情的独立,还可以拥有许多异性方面的朋友而不用担心自己另一半的感觉。同时还避免了在各自状态不好、心情不佳、工作繁忙的时候,因为家庭琐事而产生一些不必要的矛盾冲突。这种有张有弛的生活方式可以成为婚姻生活的调节剂。

- 异地婚姻中影响婚姻质量的因素

针对异地婚姻的研究表明,夫妻双方的婚姻满意度总的来说受到家庭婚姻观念、原生家庭认同和分居时间三个因素的影响(楼玮群, & 陈丽云,2004)。

(1)家庭婚姻观念

家庭婚姻观念(包括对家庭的承诺、夫妻平等观念和性别角色平等观念)越积极,异地夫妻的婚姻满意度越高(楼玮群, & 陈丽云,2004)。当异地而居的妻子认为婚姻应该是长久的,应当做到忠诚、信任,并愿意承担家庭责任的时候,她会对异地而居这种安排有较积极的感受:为了将来能更好的在一起,眼前的分离只是一种暂时的牺牲,是可以接受的。对家庭的承诺也能激发夫妻选择积极的应付策略来应对生活中可能出现的困难以及分居两地的孤独感。

(2)原生家庭的认同

原生家庭对婚姻的认同度越高,则婚姻满意度越高。双方原生家庭对于婚姻的认同度越高,则越倾向于有较高的婚姻满意度。尤其是在中国人的观念中,自己组建家庭是对父母尽孝的一部分,得不到父母祝福的婚姻是不完美的。另外,原生家庭的亲戚也可以帮助异地夫妻解决很多生活上的实际困难,例如在紧急情况下照顾孩子、搬重物等。研究表明,社会支持越高,婚姻质量越高(Blum, 1985),而原生家庭是异地夫妻社会支持的主要来源。

(3)分居时间

分居对婚姻满意度有显著的负面影响,这个“常识”也在研究中得到了验证。韩国一项针对分居时长与夫妻关系的研究显示,无论是哪个年龄组,分居的影响一直是负面的,但不是分居时间越长,婚姻满意度越低,而是呈倒U型关系。即随着分居时间的增长,其对夫妻关系的负面影响先降低再升高(Seul-Ki, Kim, Hyung-Jai, & Choi,2016)。

最后,虽然婚姻中的异地而居要求夫妻双方都要在日常生活的各个方面(包括经济、住房、探亲、人际交往以及子女照顾)有特殊的安排(Chandler, 1991; Blum, 1985),比如买哪儿的房子,什么时候见面,去谁的城市见面,孩子和谁住,因此面临的婚姻不稳定因素更多。但研究指出,中国人婚后的异地而居如果是为了家庭好,仍然不失为一个好选择,例如,为了出国深造、或是去大城市另谋发展等等(Abbot, Zhi, &Meredith, 1993)。

- 维系良好婚姻的几点建议

首先双方对于婚姻家庭的信念是基础。双方需要对异地的决定以及原因达成共识,彼此明确两个人现在不在一起是为了更加美好的家庭未来。双方对婚姻家庭的承诺和责任感将极大的有利于当事人对于异地婚姻的正面感受。

其次是取得双方家庭和亲属朋友对异地婚姻的支持。有了适当的观念,还要有适时的支持,才能在情绪和日常生活中得到基本满足。夫妻双方对异地婚姻的认同可以为异地夫妻提供主要来源的社会支持,帮助以维持良好的婚姻质量。

另外,夫妻可以多分享自己的生活。“自我暴露(Self-diSclosure)”指一个人自发地、有意识地向另一个人暴露自己真实且重要的信息,也就是个体把有关自己个人的信息告诉他人,与他人分享自己的感受和信念。这被认为是建立亲密关系的前提条件(Jourand, 2005)。婚姻作为亲密关系的最深层次,对于“自我暴露”也有着较高的需求。

电视剧《周末夫妻》中,姚瑶和丈夫赵一凯分居上海和杭州,赵一凯突然的“神神秘秘”让二人甚至无法坦诚交流,关系陷入僵局。而韩国综艺节目《同床异梦2》中的柳承修夫妇,结婚7年,一直都是异地生活的周末夫妻模式。但二人的夫妻关系有爱又稳定。这跟他们善于沟通不无关系,二人同框的画面都是在聊天、分享,从当下的小事到过往的回忆到对未来的担忧,他们认真倾听、认真分享,相处舒适而温馨。

需要注意的是,妻子和丈夫的自我暴露水平应该有良好的一致性。因为我们希望得到对方的积极反馈,如果双方的表露在内容、强度或稳定性上不匹配,可能会引起对方的不愉快(Derlega, & Berg,1987)。

下面分享几条具体的小建议期望异地夫妻能更好的相处:

两地分居的时候你们可以

- 制定规则,做好约定,增加彼此安全感。比如,不可以单独与异性看电影、游玩,不可以使用交友软件(如soul,陌陌)与异性交流,每隔一段时间要见一次面。

- 利用现代通讯工具增加沟通。可以在微信上随时与对方分享自己的所见所感,伴侣注意要对此有所回应;可以每天在固定的时间段视频聊天;多关心对方的生活、情绪;善于表达自己的思念之情,增加自我暴露。

- 记住重要的日子,多制造惊喜。在对方生日那天送一个精心挑选的礼物,偶尔写封爱意满满的信邮寄给对方,在平常的日子送一束鲜花给他/她……

团聚的时候你们可以

1.突然去找对方,制造惊喜。

2.一起做一些对方喜欢的事情,创造美好瞬间。一起去游乐场玩,一起做手工,一起听喜欢的明星的演唱会。

3.敞开心扉聊天。难过了就钻进对方怀里,开心了就一起哈哈笑,在对方面前卸下所有防备,做最真实的自己。

4.每次相聚时,都做一些不一样的事情,保持新鲜感。这次一起看电影,下次一起做手工,再下次一起去野餐……

结语

随着城市的发展,人口流动越来越普遍,“周末夫妻”的异地婚姻模式也越来越多。不可否认,相比同居而住的婚姻模式,异地婚姻确实面临着更多的挑战与潜在危机,但是“两情若在长久时,又岂在朝朝暮暮”的说法也是正确的。别离是为了更好的重逢——许多异地婚姻的夫妻都持有这样的信念,实际上,它不仅给予了自己心理安慰,也实实在在的对个人的行为和想法产生了正面影响,对异地婚姻的维持功不可没。正如谭咏麟《相信便可以》所唱“能相信,方有着意义”。

参考文献:

楼玮群, & 陈丽云. (2004). 影响跨地婚姻中异地而居妇女婚姻满意度的因素研究. 社会工作(03), 26-29.

杨立军. (2014). 婚姻特点与婚姻满意度:留守妇女与非留守妇女的比较研究. 云南民族大学学报(哲学社会科学版), 31(005), 95-99.

尤鑫. (2014). 从私领域到公领域有多远?——影响城镇女性经济参与的微观因素分析. 2014年中国社会学年会"社会性别视角下的社会治理现代化" 论坛.

周秋蓉, 凌辉, & 张建人. (2008). 大学生人格障碍症状与早期亲子依恋的相关研究. 中國臨床心理學雜誌, 16.

周素伟. (2015). 论男性出轨者的囚徒困境. 西昌学院学报(社会科学版)(01), 108-110.

张雯 李英健. (2014). 婚姻不忠:美国近六十年的研究成果和走向. Zhongguo Lin Chuang Xin Li Xue Za Zhi, 22(2), 362-366.

Blum, R. B. T. C. . (1985). Commuter marriage: a study of work and family. Journal of Marriage & Family, 47(4), 1077.

Derlega, V. J. , & Berg, J. H. . (1987). Self-disclosure: theory, research, and therapy. Personality & Individual Differences, 10(6).

Glenn, Norval, D., Shelton, Beth, & Ann. (1985). Regional differences in divorce in the united states. Journal of Marriage & the Family.

Trovato, F. (1986)The Relationship between Migration and Provincial Divorce Rate in Canada,1971 and 1978 A Reassessment. Journal of Marriage and the Family .

Abbott , D. A., Zhi. Z, Meredith , W. H. ( 1993). Married but living apart: Chinese couples seeking a better life. International Journal of Sociology of the Family,23(1),J-10.

Blum, R. B. T. C. . (1985). Commuter marriage: a study of work and family. Journal of Marriage & Family, 47(4), 1077.

Chandler.J.(1991).Women without husband: An exploration of the margins of marriage. Basingstoke: MacmilIan Edu-cation.

Johnson, D. R. , & Alan, B. . (0). Marital quality: a product of the dyadic environment or individual factors?. Social Forces(3), 883-904.

Park, R. E. . (1928). Human Migration and the Marginal Man. University of Chicago Press.

Seul-Ki, Kim, Hyung-Jai, & Choi. (2016). The effect of living apart on the satisfaction in the spousal relationship. Korea Journal of Population Studies, 39(2), 97-124.

Jourard, S. M. . (2005). Self-disclosure: an experimental analysis of the transparent self. Revista Espaola De Cardiología, 63(12), 1438–1443.

图片来自网络

撰写 | 张天瑶

编辑 | 万 宜

策划 | 侯依依