一位心理学教授的忠告,送给所有夫妻:你是“依恋型”还是“依赖型”伴侣?决定了一生是否幸福

被采访者:蔺秀云教授 撰文:贾方方

来源:婚姻与家庭杂志

ID:hunyinyujiating99

在分享今天的主题之前,我想先和大家做一个小互动。

深夜12点,北京首都机场,妻子只身一人出差归来。机场离家有点儿远,公交和地铁都停了,此刻的她非常希望丈夫能来接自己。结果,丈夫并没有来。如果你是这位妻子,对于丈夫的行为,会有怎样的反应呢?先把答案藏在心里,我们来看看其他人的反应。

A:有点儿小失落,但并不生气,拿起手机叫了网约车,排队等车。对她来说,虽然我很期待你来,但你做不到的话,我也能理解你。也许当时忙得走不开,也许明早有很重要的事必须早睡,也许睡眠不太好,或者就是不想来,都没问题。

B:非常生气,打着电话就和丈夫吵了起来。她觉得,我这么晚回来,就算有工作、要睡觉,你也应该克服一切困难来接我。你不来就说明我在你心里一点儿都不重要,不如你的工作重要,也不如你自己重要,我还要你这个丈夫干什么!

对照心中的答案,看看你是以上哪一位。

如果是A,那么恭喜你,送你一枚“自我情感独立”勋章。

如果是B,那么要注意了,你可能对伴侣产生了情感依赖,婚姻也因此可能会出现一些问题。

不过,同样也要恭喜你,因为这篇文章也许能帮你解决一些困扰。这就是我要分享的主题——自我情感独立是维护好各种关系的基础,今天我们着重讲婚姻关系。

1.依恋和依赖一字之差,关系从舒适到紧张

如果用心理学来给亲密关系的互动给个界定,我会使用两个词:情感依恋(A)、情感依赖(B)。

一、“情感依恋”

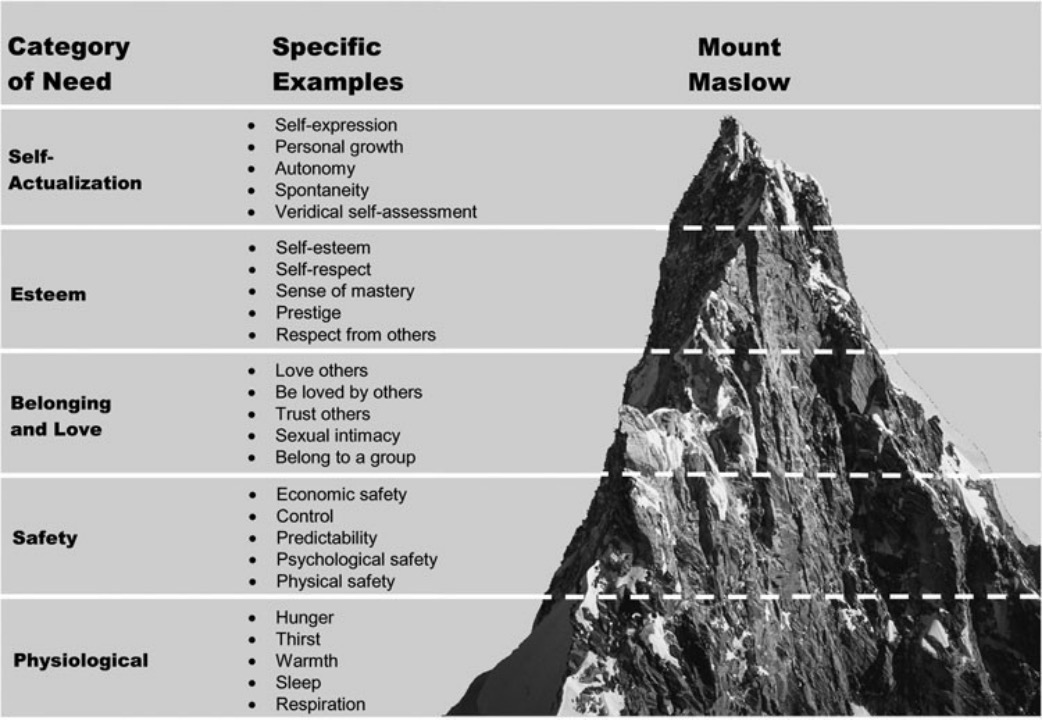

情感依恋是非常正常的需求,是人类成长和发展的必经阶段。我们都知道,婴儿是没办法独立生存的,必须和主要抚养者尤其是母亲形成依恋关系,这样他才会有生存下去的希望。

除了生存需要外,人还有情感需求,依恋可以让我们不那么孤独。所以,在成长过程中我们一直在寻找依恋对象:小时候依恋父母,中学阶段依恋同伴,长大后依恋朋友,结婚后依恋伴侣。

这里着重讲下亲密关系中情感依恋的特征。

- 相互性:夫妻能够满足彼此的一些需要,包括生活、工作、情感等的需要。妻子在工作,丈夫在读书,妻子为丈夫提供更多经济上的支持,丈夫为妻子提供更多时间上的支持。

- 不会损害彼此的自我:丈夫不会觉得被老婆养是丢人现眼、没有自我价值的表现,自己也能满足妻子的需要;妻子不会觉得支持丈夫就是自我牺牲,而是实现自己价值,为情感账户存款。

- 有弹性:丈夫来接我,我很开心;他不能来,我也能够站在他的角度去思考,理解他有做不到的地方,他有他的事情要忙。我不会因为他的“不负责任”而情绪失控,也不会因为没有他的帮助而失去自我负责的能力,更不会因此指责对方。

二、“情感依赖”

依赖和依恋只差一个字,内涵却大不同。

- 缺乏弹性:当事人看待事情非黑即白,觉得对方必须怎样、应该如何,否则,就是不爱、不好等等。当事人习惯从自己的角度出发,消极地看待问题,看到的更多是对方做不到、达不到自己要求的部分。

- 单向性和不对等性:一个人要得到另一个人更多的支持,一方的情绪、价值、行为、发展等都靠对方来决定。但很多时候,当事人并不觉得自己是在依赖对方。很多丈夫或妻子会觉得自己之所以不幸福,都是另一半造成的,比如他赚钱太少、她脾气太差等等。

就像他没来接我,我很生气,所以才会和他吵架。你看,我生气、不幸福不就是他一手造成的吗?乍一听好像挺有道理,但仔细思考就会发现,这是极大的情感依赖。对方随便一句“我不来接你”就让我感觉很生气,感觉自己是不被爱的;只有对方来接我,我才会觉得自己是被在意的、是幸福的……

正如系统家庭治疗创始人鲍恩说过的,在情感生活中,人们的自主性比我们所设想的更少,大多数人比我们所想的对另一个人有更多的依赖和反应。

因为过于依赖对方,我们会对他充满期待,希望不断改变对方,但常常徒劳无功。改变别人谈何容易?让别人帮自己实现愿望哪儿那么容易?当期待落空,痛苦也就来了。冲突不断,关系越发紧张。

2.小事件大情绪,破坏的不只是婚姻

情感依赖导致的婚姻问题不在少数,很多引发冲突的点可能并不大,但当事人却会因为所谓的小事闹到离婚。这期间到底发生了什么?和大家分享3个小故事。

第一个是暖瓶的故事。妻子很爱干净,为了保持家里的整洁,经常会把暖瓶放在门后。先生回到家看到后,随手就把暖瓶提到了桌子上,结果妻子大发雷霆。其实,我们都能理解丈夫为什么动暖瓶,是为了安全。

但妻子不能理解,她觉得这是对她的否定和不认可。她把对自己的认可建立在了丈夫对她认可不认可上。丈夫不动暖瓶,就是认可她,她就是有价值的。反之,丈夫动了暖瓶,就是否定她,她就是没有价值的。

第二个是送花的故事。女朋友和男朋友有一个最大的冲突,就是男朋友每个节日都会给女朋友买花,而一收到花女朋友就很愤怒。买花明明是好事,是每个人都盼望的事情,但这个女孩为什么会愤怒呢?

她说:“蔺老师,买花是最不经过大脑的行为,人家买什么他就买什么,说明他根本就不在意我需要什么。”可在男朋友看来,买花恰恰是因为在意,而且大大小小的节日他都会买。结果,他次次买,她次次生气,他都不知道问题到底出在了哪儿。

我说,既然不希望男朋友买花,那你可不可以告诉他你需要什么?她说那不行。我问为什么不行呢?她说,人家心里根本就不在意你,你还求着人家在意你,那怎么行?我说那你怎么让人家知道你需要什么呢?她说他可以观察呀。

只有当男朋友主动观察并满足她的需求时,她才觉得自己是被在意的,她才会高兴。否则,她就不开心,就要和男朋友吵架。女朋友的喜怒哀乐全都建立在男朋友的行为上,而不是她自己。

第三个是坏话的故事。别人说了一句丈夫的坏话(其实是不足,被妻子认定为坏话),妻子二话不说就和人家扭打在了一起。如此维护丈夫,和丈夫的关系一定很好吧。然而,事实并非如此。她在外打别人,在家打丈夫。

你可能会疑惑:这和情感依赖有什么关系呢?一般情况下,当别人说我们爱人的不是时,我们也会不舒服,但不会不思考个中缘由与利弊就妄自行动。

可这个妻子却非常情绪化,为什么?因为她把丈夫当成了自己,她的情绪和价值全部附着在了丈夫身上。她和丈夫是一体的:丈夫就代表我,他开心我就开心,他有价值我就有价值,别人攻击他就是攻击我。

这是更加严重的情感依赖,心理学上又叫作自我分化得不好。因为自我分化得不好,妻子不能将自己和丈夫分开,否认差异的存在,认为两个人必须时刻保持一致。但很显然,这是不现实的。所以,一旦不能保持一致,妻子就会对丈夫发起攻击。

通过这几个小故事,不难看出情感依赖对婚姻的破坏力有多强,常见的表现有以下几种。

- 攻击伴侣——一方很希望另一半认可自己,如果给不到,他就会觉得自我价值受到了影响。自我价值受到影响,他就会有情绪,就会像暖瓶故事里的妻子一样攻击另一半。

- 逃避交流——因为害怕给我的反馈是不好的,所以我干脆不和你沟通,就像花的故事里的妻子那样什么都不说。还有人会回避内心层面的沟通,只和伴侣聊孩子或父母。

不只是对婚姻,情感依赖对当事人的伤害也很大。

- 攻击自己:一个人的情绪、价值等都依赖另一个人,就意味着一方离不开另一方。那么,他就必须压抑很多情绪,通过讨好对方来维持关系,很容易患上胃病、抑郁等身心疾病。

- 失去自我——把自我建立在另一个人身上,也意味着这个人自我的退化甚至消失。就像坏话故事里的妻子,假如离婚或者丈夫去世,她的生活又该如何继续呢?

3.觉察情感依赖,保持情感独立

情感依赖的表现有很多,但底层逻辑是一样的——你爱不爱我、你对我好不好决定着我的一切。按照依恋理论的观点,这取决于在小时候安全依恋和自我认可有没有建立起来。

暖瓶故事中的妻子是家中老大,父亲常年在外工作,别的小孩总欺负她和弟弟妹妹。虽然她也反抗过,但力量有限。回去跟妈妈讲,妈妈没有做出任何回应。这种被欺负的感觉深深刻在了她的身体里。当丈夫动了暖瓶后,她觉得自己又被欺负了,立刻要做出反击。

送花的故事里的女朋友从小生活在重男轻女的家庭,妈妈当着她的面给弟弟很贵重的东西,爸爸给她买的东西还不如给亲戚买的好。她从小就不被在意、不被重视,希望在婚姻里加倍得到。虽然丈夫做了很多,但因为内心匮乏,她感觉没有得到重视,又因为怕被拒绝,一直不敢表达。

此外,父母的教养方式也有很大影响。如果父母经常指责、否定孩子,孩子的自尊、自信就会受到打击,很容易发展出固定性思维。遇到难题时缺乏弹性,会觉得太糟糕了,完全没办法解决,认为这件事就是在打击我,就是为了让我丢人现眼。

如果父母经常鼓励、接纳孩子,孩子则更容易建立正确的自我认知,发展出成长性思维。遇到难题时会认为,这是来考验我的,虽然现在不好,但肯定能帮我增进经验,未来一定会更好。

寻根究源不是为了追责,而是为了预防问题和走出困境。一方面提醒父母更好地教育孩子,培养他们成为情感独立的人,为未来进入亲密关系创造更好的条件;另一方面提醒已经进入关系的夫妻看到自己的问题,有意识地觉察,增强情感独立性,减少情感依赖。

那么,我们该怎么做呢?

- 认可自我。处于什么样的状态,对这个状态满意不满意,是由你自己决定的,不用为了让别人重视你而折腾出各种事来。你的现状就表示了你的存在,你要认可自己作为一个重要人物的存在,认识到自己是重要的,别人也能够看到你、在意到你。

- 强大自己的内心,增强自我价值。判断自己怎么样,要从事实出发,而不是想法,即把想法和事实分开。举个例子。我考上了一所不错的大学,这是事实。我不够好,我很差劲,这是想法。事实是你已经超过了很多人,足以证明你是个学习能力不错的人。

- 分化自我与他人。分化的目的是,我可以承认我跟你是不一样的人,我们的观点不一样,我们的做法不同,甚至可以各做各的。我跟你不一样不意味着我差劲,你跟我不一样也不意味着你不爱我。

面对丈夫挪暖瓶的行为,妻子要承认丈夫可以和自己的做法不一样,然后学着分清事实和想法。事实是丈夫为了安全挪了暖瓶,想法是挪了暖瓶就是不爱我、否定我,不要把差异和对个人的评价、对关系的影响联系在一起。

意识到自己的情绪来自于自己的想法,而不是对方的行为。在对方做了某件事到你有情绪和自我评价之间,是加了你的想法的,而这个想法通常是不合理的。

再举个暖瓶的例子。妻子回到家要先看暖瓶里有没有水,如果没有,她就很生气。为什么?她觉得丈夫没有给她一个温暖的家,而父母家的暖瓶一直有水,就是温暖和家的象征。所以,在丈夫不烧水到妻子有情绪之间,妻子加了一个你不够爱我的负性读心术。所以,要区分究竟是自己的想法还是对方的做法,让自己不舒服。

互动时,一定要“听到”对方的话。发现暖瓶没水,不要急着用自己的想法去套,而要先听听丈夫怎么说。他可能会说,哎呀,我没有注意到暖瓶没水。注意,对方说的是没有注意到,并没有说我不爱你。只有真正听到对方的话,才能走出自己的世界,打破不合理的想法。

事实上,行为也是由想法决定的。当你意识到自己的情绪、行为以及自我价值等不是由对方引起的,也不是对方来决定的,那么,有了跟对方有关的情绪、行为后,你要能够有意识地进行自我处理,而不是非要依靠对方。比如对方不理我,我可以去理对方啊;对方不会沟通,我可以去沟通啊。总之,关于我们的关系,我是有主动权的。

愿每一个人都能够不依赖他人的情感,通过自我价值的增强、自我认可以及自我与他人的分化等方式,让自己保持情感独立,收获幸福婚姻。

采访对象:蔺秀云,北京师范大学心理学部教授,博士生导师,教育部青年长江学者,资深家庭治疗师,注册督导师。中国心理学会婚姻家庭心理与咨询心理专业委员会(筹)副主任委员兼秘书,中国社会心理学会婚姻家庭委员会常委兼副秘书长,中国教育学会学校教育心理学分会理事兼副秘书长,中国心理卫生协会咨询师委员会常委。

主要研究方向:家庭与儿童心理健康、婚姻与家庭治疗、儿童发展心理病理学等。主持20项国家级、省部级课题,参与10多项国际、国内课题,出版了10多部心理咨询领域的书。