儿童家庭支持系列-父母如何有效掌控自己的情绪

教师简介:蔺秀云 北师大心理学部教授、博士生导师

教师简介:蔺秀云 北师大心理学部教授、博士生导师

作者:婚姻家庭研究咨询中心 婚姻家庭研究与咨询中心

北师大中国婚姻家庭研究小组

我们隶属于北京师范大学发展心理研究院,专注于中国婚姻与家庭研究,致力于将实用有趣的学术成果分享给大家。本期作者

丁昕冉

北京师范大学心理学部2019级本科生

中国婚姻家庭小组成员

“离婚”这个话题经常被谈及,也有很多相关的影视作品。电视剧《隐秘的角落》里的朱朝阳由于父母离婚,性格产生了巨大的变化;《小欢喜》里的英子的父母离婚之后,她也因学习压力、家庭问题等多重原因的影响下得了抑郁症。

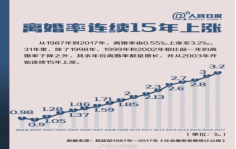

根据国家统计局数据,从2003年起,我国离婚率连续15年上涨,由1987年的0.55%上升为2017年的3.2‰。2018年离婚率继续保持3.2%,这意味着平均每天有12000多个家庭解散,也意味着每天都有12000多家庭的子女面临父母离异的“家庭动荡”,他们的心理健康、日后行为会受到什么样的影响?有多少孩子正在筑起隐秘角落的高墙?

很多夫妻在离婚时犹豫不决的一个主要原因就是孩子,他们担心离婚会对孩子产生不好影响,有些夫妻还会专门就离婚是否会影响到孩子来做心理咨询,希望能够从咨询师那里得到答案。那答案是什么呢?我们来看看心理学的研究结果:

父母离婚会对孩子产生什么负面影响呢?

林崇德先生1992年的研究结果表明离婚家庭子女在心理、行为等方面的表现明显不及完好家庭子女。我们来具体看看吧。

【情绪问题】

离婚家庭子女比完好家庭子女情绪不稳定、更压抑。林崇德先生(1992)研究发现离婚家庭子女比完好家庭子女更容易出现情绪低落、压抑、好孤独等问题,而完好家庭子女往往更为乐观。更具体些,与完好家庭子女相比,离婚家庭子女经常情绪激动、无故愤怒、烦躁不安、对周围事物采取猜忌蔑视态度,遇到困难时他们更容易惊慌失措、情绪消沉,他们常常少动、沮丧、失望、不自信等。(黄新春,2000)

【同伴关系问题】

离婚子女的同伴关系均明显不及完好家庭子女。被同学(伴)接纳程度高的和较高的学生中, 完好家庭子女占64.6% , 离婚家庭子女只占26.4 % ; 同伴关系差的和较差的学生中 , 完好家庭子女占3.3% , 离婚家庭子女却占22.6%。(林崇德,1992)

【品德问题】

离婚家庭子女在品德方面表现出问题行为的人数比例高出完好家庭子女。例如在不尊重教师、欺负同学、撒谎欺骗、做错事不感到羞愧、吹牛自夸五个方面离婚家庭子女比例均高出完好家庭子女(林崇德,1992)

【学业问题】

离婚家庭子女的自觉性和考试成绩差于完好家庭子女。例如在旷课迟到、扰乱课堂秩序、贪玩、作业不能保质保量完成等方面离婚家庭子女人数比例均高出完好家庭子女,而且教师普遍反映绝大部分离婚家庭子女成绩急剧下降的时间是在父母离婚前后,追溯根源,父母离异后子女无人过问管教是造成上述差异的根本原因(林崇德,1992)

【价值观问题】

离婚家庭的子女更容易出现价值观念畸形与精神空虚的问题。尤其是青少年时期的离婚家庭子女,在其价值观、人生观等逐步培养形成的重要时期,父母的疼爱、欣赏、表扬在父母离婚后可能减少, 这会使他们缺少精神寄托。而且如果要这个年纪的孩子靠自己的力量建立起丰富的精神家园是几乎不可能的,这样一来,他们可能放任自己, 甚至自暴自弃(黄新春,2020)

【犯罪率】

还有一个引人关注的话题便是“离婚家庭子女犯罪”,离婚家庭未成年子女犯罪心理演变过程包括失落、混乱、觉醒、报复四个阶段,在四个阶段中离婚家庭孩子的负面情绪长期得不到缓解,精神和物质需求均得不到满足,他们常常会将自己的处境归咎于父母的离异,会把怨气转嫁给社会,并采取各种手段来实施报复社会的行为(黄新春,2000)。

林崇德先生还指出不管父母离婚时子女的年龄大小 ,子女心理发展都受到一定消极影响 ,且孩子们在短时期内尤其难以克服在认知水平和亲子关系方面受到的负面影响。离婚对不同年龄子女心理发展的消极影响的方面和程度可以有不同的表现,例如幼儿在行为上退缩不勇敢、 小学生的情绪低落或产生问题行为、初中生焦虑压抑等,这些都应该看作是他们不适应父母婚变环境的具体例证。

其实,离婚家庭的孩子也可以很幸福

尽管夫妻之间感情破裂,但家长总是不希望孩子因此失去幸福感。其实对于孩子来说,比起失去完整的家庭,他们更害怕的是失去父母的关爱,是父母之间的冲突无法缓和而自己无所适从——研究表明,父母离婚前后孩子会暴露在频繁、强烈、难以解决的父母冲突中,这使孩子出现焦虑、抑郁、认知和学习功能下降等多方面问题(Lucas-Thompson R G, Seiter N S, et al,2020);且父母经常吵架会使子女的学习和休息环境恶化,从而影响孩子学业;甚至有些父母因深陷婚姻矛盾的痛苦之中而不能很好履行教育和抚养义务,父母关爱减少的情况下孩子更多出现心理问题。(徐安琪&叶文振,2001)。对孩子造成影响的往往不是离婚本身,而是以上提到的问题。但是,如果父母在这里下功夫,这里也可以诞生给孩子幸福感的途径。

其实,除了父母,祖辈也可以给孩子带来关爱和力量,让他们沐浴在爱的阳光下成长。

现实生活中也不乏再婚重组家庭,比如《家有儿女》中的夏东海、刘梅一家。我们在看电视的时候常常被他们一家和谐温暖的氛围所吸引,甚至羡慕三个小孩有通情达理且有趣的爸爸妈妈:姐姐小雪找人扮演男朋友试探新妈妈态度并让父母知道她需要自己的空间,得知真相后,爸爸立刻带妈妈保证一定会尊重小雪自由;老二刘星最调皮,爸爸却会在他犯错时帮他逃掉妈妈的训斥 ,之后像朋友一样同他交流……三个孩子更像在幸福的原生家庭中快乐成长。

当然,作为一名离婚家庭子女,自己也需要不断成长,也有责任“自助”、“自强”。

不论是父母、祖辈、继父母抑或是离婚家庭孩子自身,大家都有着对美好幸福生活的向往,至于是否能摆脱“离婚”的羁绊,主要看是否有积极的态度,是否有“将婚姻危机转化为发展机遇”的眼光(田国秀,2015)。如果大人可以积极地面对婚姻矛盾、积极引导孩子,孩子也努力成长、继续前进,这样以来孩子便有可能最小限度受伤害,即使受到影响,也可以逐渐摆脱。

最后说两句

我们总担心离婚会对孩子不利的影响,其实父母之间的冲突、离婚时候的错误做法才是伤害孩子的根源,后续我们还会具体介绍影响离婚家庭孩子心理适应的因素和父母等各角色为减少对孩子的负面影响可以采取的方法,敬请关注。

参考文献:

林崇德.(1992).离异家庭子女心理的特点[J].北京师范大学学报, (01):54-61.

徐安琪,&叶文振 .(2001).父母离婚对子女的影响及其制约因素—来自上海的调查[J]. 中国社会科学,(6):137-207 .

黄新春.(2000).离婚家庭未成年子女犯罪心理演变及家庭预防[J].云南公安高等专科学校学报, (04):54-56.

田国秀.(2015).离婚危害最小化:美国推行离婚教育的做法与借鉴[J].社会科学战线, (01):201-208.

Lucas-Thompson R G, Seiter N S, et al.(2020). Mindfulness Interventions to Reduce Impact of Interparental Conflict on Adolescents [J] . Journal of Child and Family Studies . Vol.29(3):392-402.

策划 | 方晓义

撰写 | 丁昕冉

编辑 | 刘也行 候贤睿 王思懿

作者:婚姻家庭研究与咨询中心

道歉声明:

作者声明:

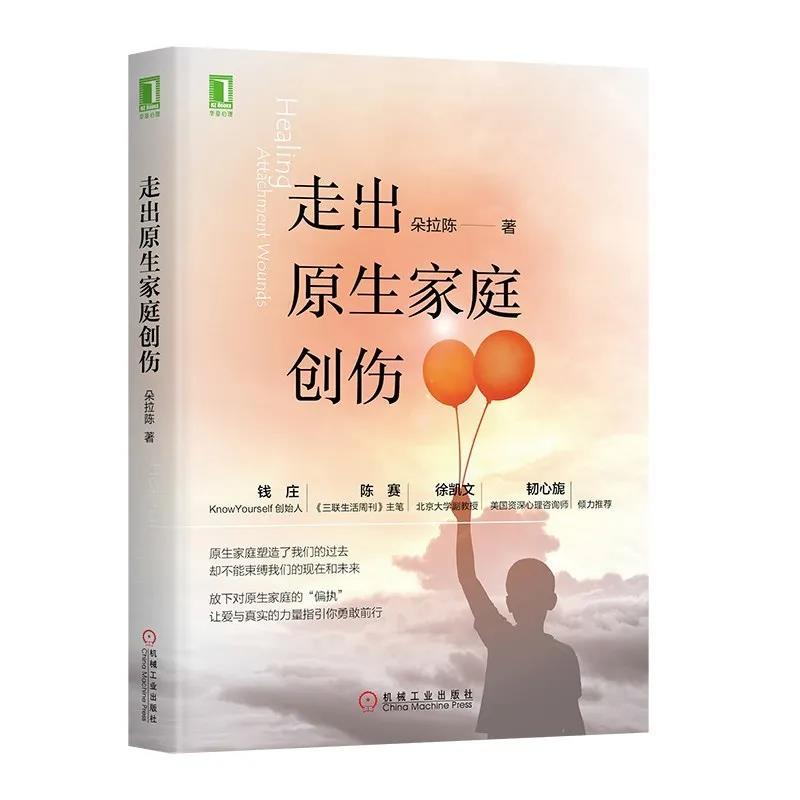

我是三篇系列文章《原生家庭自我干预》的作者张寅冰,本系列中的八个练习和五个观点以及四个表格(三个表格在练习部分)摘抄自陈兑老师(朵拉陈)所著的《走出原生家庭创伤》一书,虽有更改,但申请了原创。以上操作事先并未征得陈兑老师的同意,也没有正确的标注文献引用格式,因此侵犯了陈兑老师的著作权。我现在深刻地认识到了自己在撰写和发表公众号文章中的不严谨性,对文献引用格式把握的不准确性,后续工作中我会努力提升和改进。在次诚恳地公开地向陈兑老师道歉!

公众号声明:

我婚姻家庭研究与咨询中心公众号发布的《原生家庭创伤干预》三篇系列文章中的八个练习和五个观点以及四个表格(三个表格在练习部分)摘抄自陈兑老师(朵拉陈)所著的《走出原生家庭创伤》一书,但由于我们公众号审核不严,错误的开了原创声明,侵犯了陈兑老师的著作权,特此公开道歉!我们尊重每一位原著作者,之后会提高审查标准,加大审查力度,杜绝此类事件再次发生。

我们公众号自成立5年以来,以读者受益为宗旨,积极宣传婚姻家庭治疗领域的理论与实践知识,希望大家多督促多监督!

婚姻家庭研究与咨询中心

2020.8.9

《走出原生家庭创伤》导读

借此机会,我们要想把《走出原生家庭创伤》这本书介绍给大家。

《走出原生家庭创伤》一书出版于 2018年10月,作者为美国加州执业心理咨询师陈兑(朵拉陈)。本书旨在帮助受原生家庭伤害的人们,给予他们贴心的指导,从而踏上治愈的道路,值得拟要探索、改变原生家庭对自己影响的朋友阅读。

本书基于创伤研究成果和家庭系统理论,探讨了原生家庭对成年子女的影响、家庭成长周期的变化、家庭中权力结构的变化等,为读者剖析原生家庭创伤的根源,并提供了干预和自我疗愈的方法。

为了帮助读者直面原生家庭,作者通过练习指导读者梳理自己的过往经历(练习:我的人生故事),找到父母给自己带来伤害的事情(练习:我希望父母没有做过/说过的事情),在读者能够直面原生家庭后,帮助读者释放在意识到原生家庭给自己带来伤害后出现的愤怒(练习:承认和释放愤怒)。由于原生家庭之伤具有代际传递的特点,作者通过指导读者制作原生家庭关系图(练习:制作家庭关系图),从而帮助其找到创伤的根源。找到创伤后应该如何自我疗愈呢?作者首先指导读者学会安抚自己的情绪(练习:自我安抚情绪和用心感受接纳),之后帮助其找到创伤激活点(练习:寻找创伤认知的激活点和五指呼吸法),找出脑海中不合理的认知并加以纠正(练习:与自我批判之声交谈和用温柔而坚定之声替代自我批判之声)。同时帮助读者找到自己的能量与力量(练习:来自爱与滋养能量的一封信、生活中对自己的爱与滋养,和我的力量),处理父母给自己带来伤害的事件(重新处理 我希望父母没有做过/说过的事情),并继续书写自己的人生故事(练习:继续梳理我的人生故事)。

全书共有六章,分别为:

本章用事例引入,强调认识和直面原生家庭带来的伤害的重要性,对原生家庭之伤进行了定义,并且介绍了原生家庭会给人们带来伤害的原因以及四种伤害的类型:身体之伤、言语之伤、性之伤、情感之伤。

本章阐述了原生家庭对人们的影响以及人们对原生家庭认识不清楚的原因;还阐述了面对家庭伤害的情绪管理,如当人们意识到原生家庭对自己的伤害后感到愤怒时是否合理,以及在对父母的吐槽中人们的获得与失去。

本章系统介绍了家庭的六个阶段与各个阶段的主要任务,分析家庭成长的停滞带来的伤害,并且介绍了“毒性羞耻感”的来源与危害。在这样的理论基础上向读者说明原生家庭创伤的代际传递,引导人们寻找创伤的根源。

本章首先介绍原生家庭创伤带来的永恒情感丧失,用具体练习帮助人们重启自我成长,用爱与滋养的能量与创伤对抗。引导人们抛开面具,去感悟真我的力量,走出“永恒受害者”模式。

本章阐述了受创伤的人与原生家庭相处的有效方式。指导人们如何告知父母他们对自己的伤害,重新界定“原谅”。也讲述了与原生家庭平等相处、与父母进行有效沟通的方法。

本章在开启新的家庭成长周期的背景下,介绍了人们如何建立健康的亲密关系,打破创伤传递的魔咒。

阅读感受:

本书不仅有扎实的理论基础,也有实用的自我干预技巧。通过阅读,读者可以在作者温柔的帮助下,逐渐走出原生家庭的阴影,有痛苦,但更多的是释然。在本书的阅读过程中,专业的读者们不仅能在学术方面有所收获,同时也学到了很多自我疗愈的实用方法。

陈兑老师的《走出原生家庭创伤》一书深入浅出,文字温柔细腻,抱紧每一个被原生家庭伤害过的人。推荐者在阅读本书的三天时间内,既有因为陈老师的一语中的而崩溃大哭,同时也有练习后的释然与平静,交替下来得到的领悟远超预期。本书非常值得受原生家庭困扰的朋友们一读,特此推荐!

推荐者:张寅冰

作者:婚姻家庭研究咨询中心 婚姻家庭研究与咨询中心

北师大中国婚姻家庭研究小组

我们隶属于北京师范大学发展心理研究院,专注于中国婚姻与家庭研究,致力于将实用有趣的学术成果分享给大家。本期作者

李可心

北京师范大学心理学部2017级本科生

中国婚姻家庭小组成员

我国离婚率持续上升, 随之而来的是一个不断扩大的特殊群体———离异家庭儿童。离异家庭儿童已经成为现代社会“处境不利儿童“的重要组成部分, 他们能否健康、和谐地发展与其是否能顺利适应父母离异有着紧密的联系(王永丽,俞国良, 2005)。

热剧《三十而已》中也给我们呈现了一位离异家庭儿童的形象——许子言。许子言长相甜美可爱,既会跟爸爸出去疯玩一顿,也会给受伤的妈妈温暖的抱抱。可是孩子是很难影响成年人的抉择的,子言一会儿是学马术读双语幼儿园的出国预备役,一会儿是随母亲转入茶园的大山儿童。我们很难去评说哪样的教育方式、环境更好,但我们可以肯定的是,生活环境的突然更换势必会对孩子的成长有影响,而许子言这次还“丢”了个父亲。

对于离婚的个人和他们的孩子而言,离婚是一个极具挑战性的生活事件,因为它涉及到适应新的生活状况和家庭的转变,失去了许多家庭、经济或有形的支持。(Beisert, 2000; Coleman, Ganong, & Leon, 2006)。那么为了应对和适应这样的生活事件,有哪些积极或消极的因素会具体影响他们的心理适应?又有哪些方法可以帮助他们更好地生活呢?以下是基于实验研究和相关文献总结出来的几点:

父母离婚前后的冲突

在我们离婚系列的上一篇文章中也有写到,父母离婚前后孩子会暴露在频繁、强烈、难以解决的父母冲突中,这使孩子出现焦虑、抑郁、认知和学习功能下降等多方面问题(Lucas-Thompson R G, Seiter N S, et al,2020);且父母经常吵架会使子女的学习和休息环境恶化,从而影响孩子学业(徐安琪&叶文振,2001)。由此可见,即使不离婚,父母之间的冲突会对孩子造成非常大的不利影响,而离婚前后经历的父母冲突更会加大孩子对离婚后的适应不良。

客厅里的争吵,房间里的啜泣 | 父母离异与冲突对儿童的影响一文中,有详细的阐述父母冲突对孩子的影响,并提到了如果孩子能得到关爱、可靠和持续的养育,免受父母冲突的伤害,他们就能幸福地成长(罗兰·米勒,王伟平 译,2011)。

那么为了孩子的成长。父母应该如何应对呢?

【1.直面冲突】

直接面对双方的冲突,而不是采取逃避的方式来冷处理。

【2.控制情绪】

在情绪非常激动时可以暂停沟通,冷静之后再进行进一步的沟通。

【3.学会倾听】

婚姻专家提出了发言者-倾听者技术,即夫妻双方必须轮流发言,到哪一方发言时,必须发言,但是没轮到时不允许说话,只能听对方说话。

【4.改善认知】

在冲突时,我们会放大对方的缺点,可能会觉得对方一无是处,改善我们对对方的认知以及对事情的归因,可以有效的缓解冲突。

婚姻冲突 :如何平息婚姻弥漫的硝烟?一文中有针对夫妻如何解决冲突的详细阐述。

监护人的教养方式不当

离异家庭儿童的心理适应问题,很有可能是离异后监护人错误的教养方式造成的。许多时候,离异家庭的监护人(大多是母亲)会对孩子进行过度保护,把自己的感情和爱全部倾注到孩子身上,但是这样无微不至的照顾会导致孩子的依赖性增加,往往会比较脆弱、缺乏主见,同时生活自理能力差。这样全部的心血倾注,也会导致家长对于儿童的期望过高,从而增添孩子肩上的责任压力,加重他们的心理负担,进而加重他们的婚后不适应。

《隐秘的角落》中周春红是朱朝阳的单亲母亲,在丈夫朱永平恋上其他女孩之后果断的和他离了婚,独自抚养儿子。但同时周春红是一个极其强势的母亲,她把全部的感情和期望放在儿子身上,认为孩子就是要以学习为重,甚至不需要交朋友。在她的眼里孩子就是自己生命的延续,要让孩子成为自己希望成为的那种人。自己遭遇了不公平待遇后,很多父母都会想把遗憾在孩子身上找回来,但那样却使孩子在无形中承担了不属于他这个年纪应该承担的巨大压力。

面对这样的情况,我们可以:

【采用关怀、支持的教养方式】

其实,作为监护人的一方有义务积极调整心态,努力改善生活,创造有利条件为孩子提供必要的和必需的生活空间与情感氛围,与孩子建立彼此信任、相互支持、共同担当、陪伴成长的同盟与伙伴关系。父母采用关怀型的教养方式,同时,离异后保持与父母的良好关系,儿童就可能获得更多的社会支持,从而加强亲子关系,并增强儿童对自我和外部世界的控制感,促进儿童对单亲生活的良好适应(董奇,夏勇,1993)。

除此之外,监护人还可以积极寻找亲戚朋友、老师同学、社区伙伴中的人际资源,避免孩子因父母的某一方的缺位而出现一些成长缺陷。比如充分利用祖父、外祖父的人生经验,帮助单亲母亲抚养的男孩,学习与效仿成熟男性所具有的人格与特征;利用姑姑、姨妈的陪伴,帮助离异家庭女孩与成年女性相处,学习与理解女性成长的经验与智慧;利用老师同学的爱护,帮助离婚家庭子女学习与人为善、相互尊重,形成健康友善的人际关系。

监护人采取关怀、支持的教养方式,不给孩子过多限制,孩子便可以在温馨且自由的环境中发展自我。

【缺失对孩子共同抚养】

离异家庭儿童一般跟随母亲生活,与父亲的联系就会减少,许多家庭一度忽视了父亲在离异家庭儿童适应中的地位和作用,甚至许多母亲会拒绝另一方接触或陪伴儿童,缺少了一方的形象榜样,这会使孩子由于缺少父爱或母爱,在性格成长和塑造过程中产生消极影响。

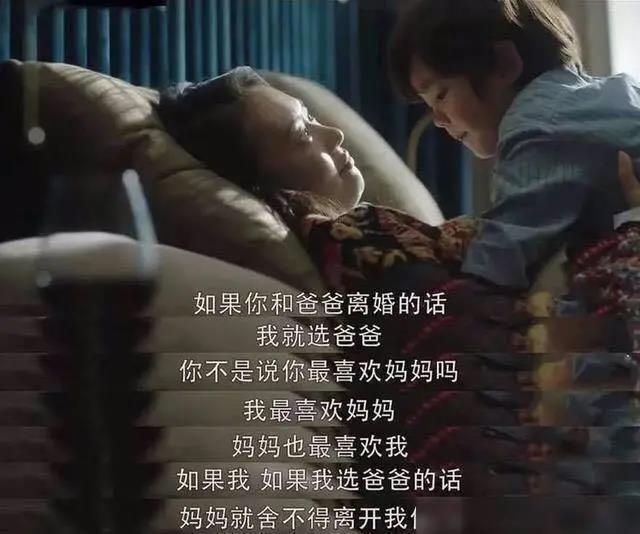

《小欢喜》剧中沙溢和陶虹是一对离异夫妻,陶虹规定沙溢一月才能看女儿英子一次。陶虹饰演的宋倩,是一个金牌物理老师,有着严格的管理方法,尤其是对女儿要求的更严,而英子只有跟父亲在一起的时候才会放松。所以激发了英子的叛逆心理,最后的矛盾愈演愈烈,英子甚至走上大桥试图自杀。

父母需要明白父母间冲突导致的是夫妻关系的结束,并不意味着亲子关系的终结,父母应该做好“保持、优化亲子关系”的工作。无论夫妻双方谁做监护人,都要主动保证孩子与另一方的联系与相处,在探望时间、共同居住、经济资助、责任分担、情感支持等环节做好协调与配合,同时也要避免对另一方和孩子恶语相向——这是降低与减少离婚危害的关键所在。

研究表明,父母共同抚养的儿童的适应状况会显著好于一方父母(通常是母亲)抚养的儿童,这会表现在儿童的情绪、行为、学业领域等各个方面。总之,共同抚养意味着离异家庭儿童仍会与父亲、母亲都有紧密的联系(Bauserman, 2002)。实际上,和完整家庭的儿童相比,离异家庭的儿童如果由父母共同抚养,他们在以后的适应上并没有表现出差别,这说明了共同抚养的重要作用。

离异家庭的儿童与父亲(非监护人)关系亲密,以及能够接受父亲权威式的教养,这对儿童的行为、情绪适应和学业成绩都是有着极大益处的(Amato, Gilbreth, 1999)。这说明非监护人父亲在儿童教养角色中与母亲同样重要,多与父亲进行互动使离异家庭的儿童能够从中受益,这也突出了非监护人父亲在儿童发展中的重要地位。

如果离婚父母双方都非常爱孩子,都愿意花时间养育孩子,其实可以协商一些“规则”,来确保对孩子的共同养育,比如:非监护人每周(具体的事件间隔)到家中探望孩子一次( N次);孩子可以每个月(具体的事件间隔)到非监护人的家中居住一周(N天),或者轮流在监护人和非监护人的家中居住;非监护人可以每周(具体的事件间隔)带孩子出去玩,每个假期(具体的事件间隔)带孩子出去旅行一周(N天);在孩子重要的场合,比如生日会、毕业典礼等,父母双方一起到场等。

这些“规则”是可以共同协商的,如果父母能做到离婚之后都有时间陪伴孩子,让孩子仍然感受到整个家的感觉,孩子对离婚后的适应会更快且更好。

一方对另一方的诋毁与丑化

父母冲突为孩子提供了一个反面教材,父母可以利用这些来引导孩子认识父母婚姻危机的原因所在,对父母的行为方式进行批判性思考,学会以与父母不同的方式对待矛盾、处理冲突、化解纠纷,这样孩子往往更懂得珍惜、更愿意独立成长、自信面对生活和承担人生责任。

很多夫妻在离婚前反复争吵,闹离婚后反目成仇,并且会急切地希望孩子站在自己的这一边,因此会经常性的在孩子面前诋毁对方,将无辜的孩子牵扯进在大人们的争吵矛盾中,这样不仅影响亲子关系,会让孩子心生怨念,更不利于孩子的心理健康成长。

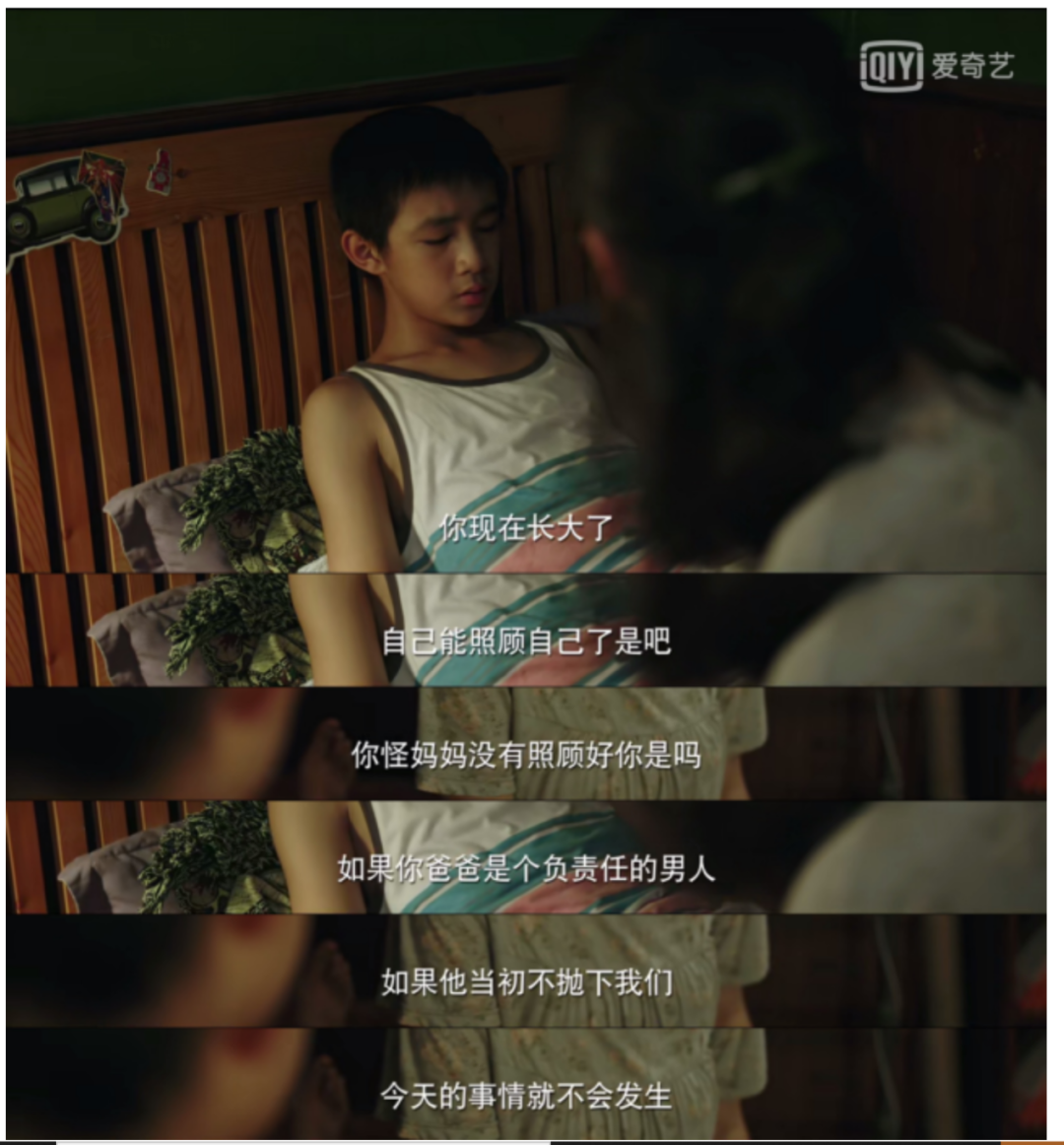

《隐秘的角落》中周春红对朱朝阳大吼着“如果你爸爸是个负责任的男人,如果他当初不抛下我们,今天的事情就不会发生!”

母亲将过错与不幸全部加于父亲的头上,并将这种怨气注入孩子的内心,激起孩子对另一方的敌对情绪,只会加重孩子在父母离婚后的不适应。我们可以这样处理:

【坦诚、客观地告诉孩子离婚这件事】

为了保护儿童的心理健康,一方面要维持和扩展儿童的各项资源,比如社会支持、与父母的沟通交流、朋友社交等等,另一方面也要纠正儿童对于离婚这一情况的错误认知,比如说“父母是因为我才离婚的”、“我要是再听话一些或许父母就不会离婚”等想法……要及时纠正儿童的这些错误的归因想法,根据孩子的性格、年龄等具体因素,以孩子可以接受的方式,平静、坦诚地解释说明父母分开的真正原因,并且要尽量争取孩子地理解,不要对与离婚的原因进行隐瞒,就如同朱朝阳平静地回复周春红“妈,其实你可以告诉我的。”儿童也有一颗七窍玲珑心,隐瞒事实的真相永远不是解决问题的方法。同时离异后的父母双方也要保护好孩子的自信心,并且用实际行动向孩子证明,父母不会因为家庭变故减少对他的爱。

最后说两句

当越来越多的人不再相信爱情,而选择结束关系,各奔东西,却很少有人能够注意到这段关系中,最无助、最需要关心的孩子怎么样了。犹如雏鸟般的儿童,在失去了庇护的森林,甚至被迫离开原先温暖舒适的巢穴后,忙乱得焦头烂额的离异父母往往忽视了给予儿童正确地引导,帮助他们更快地走出阴霾,恢复正常健康的心理和行为,是每一位监护父母应当关心并着重注意的事情。

参考文献:

罗兰, 米勒, 丹尼尔, 珀尔曼, & 王伟平. (2011). 《亲密关系》. 人民邮电出版社.

王永丽,俞国良. (2005). 离异家庭儿童的适应性问题. 心理科学进展, 13(3): 276-282.

董奇, 夏勇. (1993). 离异家庭儿童心理健康研究. 中国心理卫生杂志, 05:218-220+239.

徐安琪,&叶文振 .(2001).父母离婚对子女的影响及其制约因素—来自上海的调查. 中国社会科学,(6):137-207 .

Lucas-Thompson R G, Seiter N S, et al.(2020). Mindfulness Interventions to Reduce

Amato P R, Gilbreth J G. Nonresident fathers and children’s well-being: a meta-analysis. Journal of Marriage and the Family, 1999, 61(3): 557~573

Bauserman R. (2002). Child adjustment in joint-custody versus sole-custody arrangements: A meta-analytic review. Journal of Family Psychology, 16(1): 91~10.

Beisert, M. (2000). Rozwód. Proces zmagania się z kryzysem [Divorce. The process of confronting crisis]. Poznań: Wydawnictwo Fundacji Humaniora.

Coleman, M., Ganong, L., & Leon, K. (2006). Divorce and postdivorce relationships. In A. L. Vangelisti & D. Perlman (eds.), The Cambridge handbook of personal relationship (pp. 157–173). Cambridge: University Press.

策划 | 方晓义

撰写 | 李可心

编辑 | 刘也行 候贤睿

作者:家姻心理 家姻心理作者介绍

曹明勋

北京师范大学心理学部本科韩国留学生

想做一个给社会带来积极影响的人鲸鱼

北京师范大学心理学部本科生

追求真理,向往真实

今年夏天,“现象级”的传奇综艺《乘风破浪的姐姐》一炮而红!

有人评论,《浪姐》最神奇的一点,就是姐姐们的人设会反复横跳。

也许你还记得第一次公演的时候,被全网黑的黄圣依和伊能静吗?

出人意料的是,几期之后依依子变得没那么讨厌,伊能静情商也逐渐上线了。

带大家简单回顾一下名场面——

依依子强势分台词

伊能静否定打压两位妹妹

拜托,黄圣依、伊能静她们可是在娱乐圈打拼这么多年的老将!连这么简单的雷区也不会避吗??

最近几期,依依子没有再对张萌的海豚音指手画脚,伊能静姐姐也情商上线,开始热心安慰大家,发掘其他妹妹们的优点。

伊能静安慰“硬邦邦的”蓝盈莹

怎么,是她们变了吗?

不!!!很有可能是前几期的她们累了!

请注意,当天初评结束是凌晨三点,回去搬行李入住、收拾房间,等睡觉的时候天都快亮了吧!

姐姐们回房间之后甚至还坐在一起吃了个火锅?

请大家回想一下,截止目前,三次公演,七次正片,火药味儿最浓的就是第一次公演之前!姐姐们的性格短板暴露得淋漓尽致!

她们分歌词之前,经历了七八个小时的初评录制,可能只睡了不到五个小时,一醒来就是舟车劳顿,一进排练厅就是通知现场分词当天小考,这谁受得了?

到了录制的后期,姐姐们逐渐适应了这样的工作强度和压力,逐渐能够管理自己的情绪和行为,慢慢注意到了他人的感受和需要,情商自然就上来了呀!

1想解决冲突,先补充精力!

众所周知,我们的日常生活会消耗掉大量精力,而当精力不足时情绪也会跟着不稳定,耐心更小,忍受力更低,易燃易爆炸。

此外,人在精力不足的时候,更多会以自我为中心,较少照顾他人的感受,自然容易引发冲突。“疲惫时最见人心”说的就是这个道理。

上篇文章我们介绍了如何解决亲子冲突。

产生冲突,解决冲突,是亡羊补牢;冲突发生前,防患于未然,才是根本!

作为家长,试想一下,你是否有过这样的经历:

上了一天班很累,艰难通勤回家,看到孩子没有好好学习,一直拉着你聊天不写作业,你会忍不住大发雷霆?孩子回家垂头丧气,一头钻进自己的房间,你跟他/她说话也爱答不理,你会不会心烦意乱气急攻心?

本文将根据DISC理论回答你以下几个问题:

本文进而帮助家长了解分析不同类型孩子在学校的精力现状,举例帮助家长了解具体应该如何调整亲子冲突~

(如果你还不了解孩子和自己的天性,进入家姻心理应激自助平台,首页点击心理测评,选择家长/孩子天性评估量表,测了都说好👍🏻)

2不同类型人高耗电场景&电量不足信号

a) 以任务为中心的人(D或C型)参加与人有关的社交活动;

b) 以人事为中心的人(I或S型)被迫要求完成任务;

c) 慢节奏的人(S或C型)被要求加快速度;

d) 快节奏的人(D或I型)被要求放慢节奏;

总而言之,逆着天性来的事儿都会大量消耗你的精力。电池条一旦亮了红灯,就会出现以下信号:

a) D或I型:没有耐心、大喊大叫

b) S型:一言不发、疲倦、退缩

c) C型:吹毛求疵、钻牛角尖

我们来看文章开头所举的杨雨辰的例子,杨爸爸的反应就可能让孩子感觉到“冷漠”——爸爸并不关心他的难过和委屈,而是以嘲笑和否定的态度,与他的情绪保持距离。

3不同类型的人补充精力的方式

a) D型:体力运动

b) I型:聚会聊天,开party

c) S型:绝对放松,泡澡、钓鱼、和好朋友散步聊天

d) C型:独处,读书,听古典音乐,思考问题

4了解孩子的精力现状

对于孩子而言,如果他们精力充沛,往往会表现较好;一旦他们精力不足,就会表现出自我中心,难以应付;

孩子在学校一整天,与许多老师同学有交往,更多时候是坐在课桌前,完成很多事情;如果意识不到孩子需要补充精力,则迟早会发生冲突;

不同类型孩子有如下特点:

5具体应用

一位C型妈妈日常工作就是和各种人打交道,回家就想一个人安安静静呆一会,但是她的两个孩子都是I型,孩子们一踏进家门就开始讲述自己在学校一天的经历,所以妈妈就常常无法控制地情绪失控,对孩子发脾气;

后来妈妈意识到,孩子在学校大部分时间都是坐着听讲,而I型孩子需要在放学后需要找人聊天,给自己充电,但是不妙的是自己属于C型,也需要独处充电;

经过妈妈的调整,现在的情况是:放学后一起吃点点心,聊个二十分钟,之后他们去找小朋友玩,晚饭之前妈妈可以享受独处的时间啦~

总结

一旦明白自己和孩子分别需要什么活动来恢复精力,就可以对养育方式进行一些调整;当孩子表现出行为问题的时候,先想想她们的精力状况,看她们是否需要一些恢复精力的活动?

但重中之重是——只有先照顾好自己,才能照顾好你的孩子!不要让自己的电池消耗太多能量,这样就没有精力来关注你最关心的人啦!

策 划:方晓义

撰 稿:曹明勋、申净旖

编 辑:申净旖

美 编:罗 亚