孩子沉迷于网络,竟是因为?! | 网络沉迷背后的原因

作者:家姻心理 家姻心理作者介绍

魏怡冉

北京师范大学心理学部2017级本科生

最爱师大的乌鸦和黄昏的天空

现如今,孩子的上网问题已经成为了很多家庭正在面临的难题。孩子沉迷游戏、刷抖音、看网络小说,并因此荒废了学业、影响了生活,而家长想要约束孩子,可无奈效果总是不理想,有时候甚至还激发了孩子的逆反心理。

其实,青春期阶段的青少年在生理和心理发展上都具有一定的特殊性,这些特殊性可能导致他们更容易产生网络沉迷,也更不愿意听从父母的建议或要求,从而产生网络沉迷问题,并进一步引发家庭矛盾。因此,要想更好地帮助孩子远离网络沉迷,还需要先了解一下——究竟是什么原因导致了青少年的网络沉迷?

在本系列上一篇文章中,我们已经介绍了网瘾的概念和表现(我的孩子是不是网络成瘾了?|网络成瘾的概念与识别),想要了解自己和孩子是否存在网络成瘾的情况,欢迎点击进入家姻心理应激自助平台进行测评。今天,我们就从个人因素、网络因素和环境因素三个方面来细说一下,网瘾究竟是如何产生的。

1

个人因素

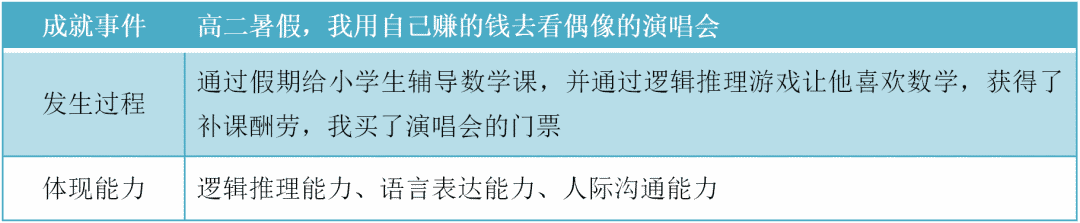

1 需求满足

根据心理需求网络满足补偿理论,当一个人的心理需求在现实生活中得不到满足时,就会去寻找其他的满足途径和方法,而网络就是一种替代性的满足方式(邓林园, 方晓义, 万晶晶, 张锦涛, 夏翠翠, 2012)。具体来说,以下的几种需求就可能是儿童需要通过网络来满足的。

- A. 社交需求

当儿童进入青春期时,他们的心理会发生一系列的变化。在社会交往方面,他们会拥有更强烈的自我意识、更高的自尊、并且更容易羞怯,这时,面对面的社会交往可能会给某些儿童带来一定的焦虑和压力。在这种情况下,为了满足自己的社交需求,具有匿名性的网络就成为了青少年交流和发展人际关系的重要平台。(儿童青少年网络健康使用指导手册-家长版, 2017)

- B. 成就和影响力需求

可以轻松获得成就感和权力感也是网络的好处之一。在网络游戏中,玩家通过不断的探索、完成一个个具有挑战性的难题,这一不断升级、在游戏世界不断成长的体验就能够带来成就感。而随着自己在游戏中越来越强大,成为游戏中的“大佬”、“前辈”时,玩家在游戏这个小圈子中的影响力也会随即增大。

虽然,在现实生活中也可以获得成就感和影响力,但相比之下,在游戏中满足这种需求要比现实生活中容易得多。这也是为什么很多人沉迷在网络游戏中无法自拔的原因之一。(才源源, 2007)

- C. 情绪发泄

每个人在生活中都会有一些无处发泄负面情绪,同时也有一些不能被社会规范所接受的本能欲望(例如攻击)。蒙尼格的游戏宣泄说认为,游戏给这些无法被社会接受的情绪和本能提供了一个安全发泄的场所。一些青少年,尤其是男孩,喜欢玩动作、战斗类的游戏,这就是一种情绪发泄的方式(才源源, 2007)。

- D. 逃避现实

传统的游戏理论认为,当人的生存需求得到满足的时候,就需要把剩余的能量消耗掉,而网络游戏就是一种消耗剩余能量的方式。当学生的自由时间较为充裕,同时自己又没有什么兴趣爱好或明确的发展目标时,上网或网络游戏就成为了他们打发空余时间、弥补生活的无趣和空虚的方式(才源源, 2007)。

2 生理因素

除了满足各种各样的需求,青少年自身的生理发展也可能是产生网络沉迷的原因之一。在青春期阶段,儿童大脑中负责计划、决策、冲动控制的前额叶区域发展尚不完善,因此,青少年的计划性和自我控制能力也较为薄弱。他们更容易冲动行事,也更容易受到外界环境的影响,从而做出不利于长远发展的决定(儿童青少年网络健康使用指导手册-家长版, 2017)。

2

网络因素

1 游戏、APP的设计

除了儿童自身的因素之外,其实网络本身所具有的一些特点,也是一个重要的影响因素。

例如网络游戏,每个游戏背后其实都有一个心理学团队,他们专门研究如何让用户对自己的游戏产生依赖。除了网络游戏自身内容的娱乐性与吸引性外,研发团队常常还设计了很多具有奖励性的内容,比如连续登录多天、登录时长超过一定限度等就能赢得额外奖励,吸引着游戏使用者花费大量的时间在玩游戏上。

抖音等类似的手机APP也是如此,15秒的短视频、上滑式的切换方式、AI计算的用户偏好,都是为了让人一进去就出不来,让人一不留神,就在里面消磨了几个小时的时光。不光是孩子,连大人都拒绝不了这些诱惑。

2 网络的匿名性

网络最重要的一个特点就是匿名性。由于网络的这一特性,人们在网络中与人交流时,会倾向于无视各种现实生活中的规范与要求,变得更加放松、自由,能够更真实坦率地表达自我,这也可以称为网络的去抑制效应。

网络的这一特点可以满足人们各种现实生活中无法满足的需求,例如负面情绪和欲望的宣泄与表达、一些奇怪独特的经历或见解、标新立异的装扮等等。因此,对于现实生活中不太如意的儿童,网络就成为了他们的“避难所”(王馨竹, 2007)。

3 网络的其他特性

除了上面提到的内容,网络的很多其他的特性也会让人对网络产生沉迷和依赖。例如网络具有互动性和即时性,儿童可以在网络上和各种各样的人进行交流,并且网络交流更容易得到即时的反馈。

一些网络游戏也具有很强的操作性,可以充分发挥儿童的主观能动性,满足他们的控制欲。同时,网络中涉及的信息范围很广,儿童可以从网络上获取各种各样的知识或者奇闻轶事等等。网络的这些特点本身就会强化儿童上网的行为,从而使他们越来越依赖网络 (Chou, Condron, & Belland, 2005)。

3

环境因素

1 同伴因素

对于青少年来说,同伴是他们生活中很重要的一部分,近朱者赤、近墨者黑,同伴对青少年的影响也可能是网络沉迷的因素之一。

在同伴环境中,青少年会进行一定观察学习,俗称“被带坏了”。如果有的孩子因为游戏打得好、或者知道更多的娱乐信息,从而在班级里受到了欢迎,那么班级里的其他孩子就可能去效仿这种行为,从而增加对网络的使用。

除了对某些同伴的观察学习之外,孩子所处的班级或者社交小团体的氛围也可能加剧网络沉迷的现象。如果孩子身边的很多人都有过度使用网络的现象,形成一种网络沉迷的不良风气,那么身处其中的儿童,即使本身并没有沉迷于网络,也可能会由于归属感和认同感的需要,而增加网络的使用。(儿童青少年网络健康使用指导手册-家长版, 2017)

所以,如果发现孩子有网络沉迷的现象,家长也可以关注一下孩子的朋友、或者孩子的班级氛围,了解一下孩子是否从中学到了不好的习惯。

2 家庭因素

在各种可能导致网络沉迷的因素中,家庭原因是最为重要,也是最值得我们关注的一部分因素,它的原因有两个:

首先,家庭治疗的观点认为,青少年的问题行为是其家庭中问题的表征,家庭因素是他们问题行为的最重要原因。因此,青少年的网络沉迷很可能只是一个表象,而核心则是家庭的问题。

另一方面,即使网络沉迷不是由家庭问题导致的,它们也能通过家庭的积极影响而得到改善。因此,家庭原因与网络沉迷间的关系也十分重要。

一些儿童的网络沉迷行为可能是出于以下的目的产生的。

- A. 吸引父母关注

青少年时期的孩子都非常需要父母的关注与支持,有的孩子比较善于表现自我,但有的孩子却会由于羞涩等原因,不愿意直接向父母表达自己的需要。这时候,他们就可能会通过其他的,甚至可能伤害到自己的方式来吸引父母的关注。

如果孩子沉迷于网络,作为父母,也应该想想,是否最近工作太忙,对孩子的关心不够?此外,这类孩子往往安全感不足,自我防御过高,因此,父母一定要避免责备,给予孩子无条件的关注与支持,建立起安全的纽带,并帮助他们建立更为有效的交流方式,才能从根本上控制孩子的网络沉迷。

- B. 社会化模仿

父母是孩子的第一任老师。父母对孩子的影响不仅有言传,更是身教。

如果一个家庭中,父母每天花费很多时间上网,那么孩子沉迷网络的几率也会增加。成年人由于判断力、自控力较强,不太容易受网络的不良影响,然而青少年不同,他们的自我控制能力不足,一旦接触了具有沉迷性的网络内容,就会加大网络沉迷的风险。

因此,要想孩子健康使用网络,父母应该首先树立良好的榜样。很多父母一方面教训孩子过度使用网络,一方面自己却整天沉浸其中,这样的知行不一会对孩子造成非常恶劣的影响。

- C. 对其他家庭问题的变相抗拒

父母或其他家庭成员的问题也可能造成青少年的网络沉迷。

例如,当父母发生强烈的争吵甚至殴打,而孩子又无法劝阻时,有的孩子就可能转而使用暴力的干预方案,包括旷课、网络沉迷、甚至自我伤害等等,试图转移父母的注意力,让父母投入精力共同照顾孩子,从而搁置原本的争议。

因此,为了防止孩子网络沉迷,也为了孩子的健康成长,父母在面对家庭问题时一定要避免激烈冲动,互相体谅,友好协商,尤其要防止在孩子面前激化问题。

不过,家庭对个体行为的影响是全方面的,如前所述,家庭可能对网络沉迷产生负面影响,也能对网络沉迷产生预防和抑制的效果。

例如,总是无法达到别人对自己的期望是很多青少年从现实世界转而沉迷网络的最初原因。如果父母能够在早期意识到这一问题,并帮助孩子树立健康的价值观,设计更适合自己的理想与目标,同时通过一些活动增加孩子的自信心,从而减少孩子的焦虑、抑郁与自卑等症状。当孩子重新发现现实世界的美好与家庭的温暖时,他们自然会脱离网络。

总结

青少年身心等各方面尚未成熟,是容易受到同伴、学校及家庭影响的时期。这一阶段虽然容易受到网络的吸引,产生网络沉迷的问题,但同时也是行为高度可塑、容易改善和重新建立良好行为习惯的阶段。

如果您的孩子有网络沉迷的现象,请先不要用严厉的责备、冰冷的规范去约束孩子。试着去真正了解一下自己的孩子,了解他们有哪些需求和不良情绪,以及他们沉迷网络的根本原因,对症下药,才是解决网络沉迷最好的良方。

在本系列后续的文章中,我们还会进一步介绍解决孩子网络成瘾问题的具体方式,敬请期待~

参考文献:

儿童青少年网络健康使用指导手册-家长版. (2017).

才源源. (2007). 青少年网络游戏者的心理需求研究.华东师范大学, 上海.

邓林园, 方晓义, 万晶晶, 张锦涛, 夏翠翠. (2012). 大学生心理需求及其满足与网络成瘾的关系.心理科学, 35(1):123-128.

王馨竹. (2007). 大学生网络成瘾及其影响因素的研究. 辽宁师范大学, 大连.

Chou, C., Condron, L., & Belland, J. C. (2005). A review of the research on Internet addiction. Educational Psychology Review, 17(4), 363-388.