高分进名校,为何要退学? | 职业生涯探索的重要性

做自己的太阳,照亮黑暗|青少年抑郁应该如何自助

作者介绍

米兔

北京师范大学心理学部2018级本科生

理解、包容、接纳、流动

央视网官方微博

前不久发起话题,冲上热搜榜一

抑郁症成仅次于癌症的人类第二大杀手

如今“抑郁”的相关话题在各类媒体、社交、分享平台上的热度也在持续不断地增长,“抑郁”逐渐得到了多而广泛的关注。

越多的了解在一定程度上则意味着越多的理解。在曾经那个大家很少甚至从未听说过“抑郁”、不知道何为“抑郁”、何为“抑郁症”的年代里,“抑郁”通常被直接等同于“伤心难过”、“闷闷不乐”、“流泪哭泣”这类日常生活化的词汇,因此伴随着产生了很多误解——“抑郁”是不是就是性格有缺陷、是不是矫情想太多、是不是心理承受能力差太脆弱吃不了苦等等。

随着社会经济的发展,心理健康问题逐渐进入大众的视野。越来越多的人开始主动了解“抑郁”的相关知识,越来越多元的信息传播渠道让专业可靠的科普为“抑郁”正名。正视“抑郁”,重视“抑郁”,已经成为现如今大家面对这个话题的主旋律。

图片来源:bilibili哔哩哔哩

https://www.bilibili.com/video/BV1Sb411M7Yo?p=1

在之前的推文中,我们就青少年这一抑郁症多发群体,分别从现状及诊断(青少年抑郁群体的家庭突围|走近青少年抑郁)、成因(深渊最深处是什么样?| 抑郁的成因)、家长应对方法(《家长宝典》之《远离抑郁篇》开课啦| 如何帮助孩子战胜抑郁)三个角度为大家进行了阐述。本期作为该系列最后一期推文,将会从青少年自身的角度出发,希望能给屏幕前的你一些有效可行的帮助。

01 内省与观察

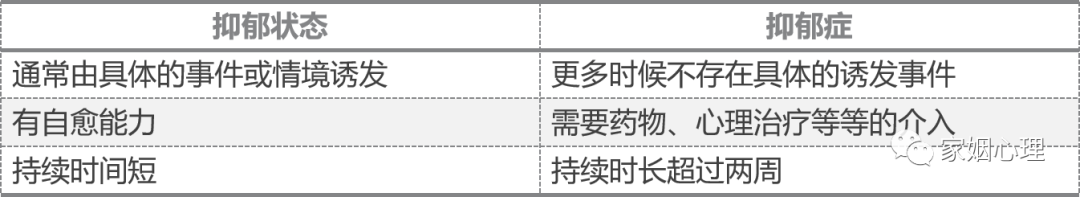

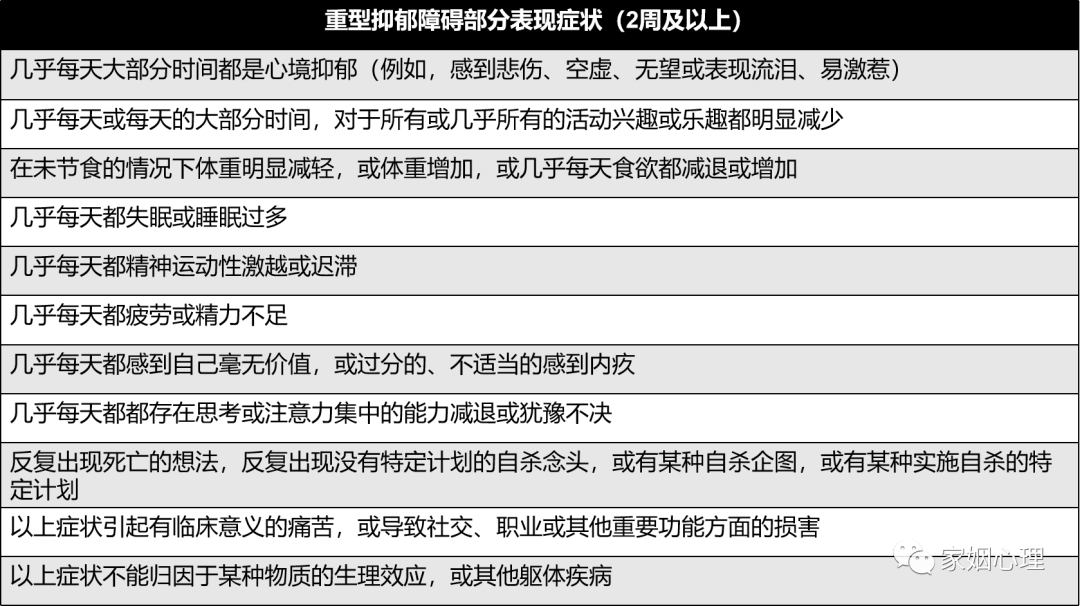

每个人每天都可能会出现大大小小的情绪变化,在这里我们首先要明确“抑郁状态”和“抑郁症”二者之间的区别。

(李珊,2019)

抑郁状态

抑郁状态中的负面情绪通常由具体的事件或情境诱发,同时可能伴随有动力缺失、凡事都提不起兴趣、伤心低落、注意力记忆力轻度下降、出现轻度睡眠障碍等现象,但持续时间短,有能力实现自我恢复(李珊,2019)。

抑郁症

抑郁症则是抑郁状态持续一段时间后仍无法恢复或缓解而形成的病症,是病理层面的体现。

打个比方,如果说抑郁状态就像平时因天气变化或其他原因突然开始打喷嚏、流鼻涕的症状一样,当它们没能得到及时有效的处理,发展成为感冒时,就形成了抑郁症。

图片来源:bilibili哔哩哔哩

https://www.bilibili.com/video/BV1Sb411M7Yo?p=1

做自己情绪状态的观察者,因为没有人会比自己更了解自己。一方面观察自己是否出现了类似于情绪低落、兴趣减弱、行动减少等危机信号,是否存在睡眠障碍和食欲减退这类常见的早期症状,以及症状持续时间是否超过两周及以上。另一方面尝试关注自身情绪在什么情况下会变得压抑、悲伤、无望,在什么情况下会恢复正常,以此锻炼提高自我觉察的能力,早预防、早识别、早治疗。

《精神障碍诊断与统计手册(第五版)》

02 正确认知,不要隐藏

有研究表明,由于缺乏系统的心理健康教育课程和宣传,青少年往往对抑郁障碍等心理障碍缺乏科学的认识,将不同类型的心理疾病混为一谈,认为“患上抑郁症是一件有污名感的事”,形成错误的认知观念,进而降低其求助意愿(黄传浩,2020)。

这也再次表明,无论是非患者还是患者,建立正确的疾病认知都非常的重要。对有抑郁倾向或抑郁疾病的人而言,尝试丢掉内心对抑郁症抱有的疾病耻感,及时告诉父母、朋友以及其他重要他人自己的情绪变化,尽量避免隐藏自己的状态感受、打击自己的求助需求,努力寻求帮助的人才是真正的强者。

03 改变认知,改变行为

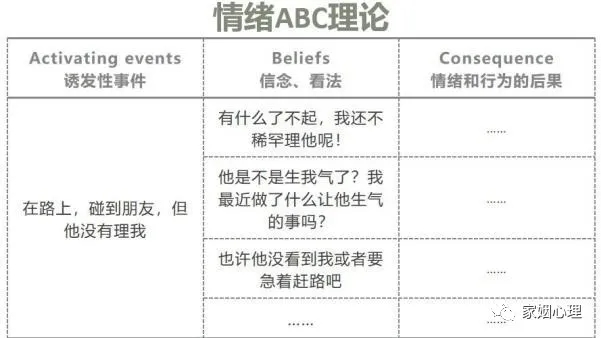

1 情绪ABC

情绪ABC理论由美国心理学家埃利斯提出,具体解释了人的认知信念是如何影响我们的情绪和行为(Ellis, 1991)。字母A代表激发事件(Activating event),字母B代表信念、看法(Beliefs),字母C代表情绪和行为的后果(Consequence),事件A引发后果C,其中间真正起作用的原因是信念B。

也就是说,那些我们生活中产生的负面情绪和行为障碍,其实并非是由某些特定的事件A直接引起的,而是由于我们对事件有着不正确的认知和评价,从而形成的错误信念B直接造成。

情绪ABC理论的创始者埃利斯认为:我们各种各样的情绪困扰正是源于人们常常有的一些不合理、不正确的信念,而且当我们长期留存这些不合理的信念,还会造成各种情绪障碍或心理疾病。因此当我们因为某些具体事件或情境陷入到抑郁状态中时,要学会调整自己不正确的认知和信念,进而有效改变我们不良的情绪和行为结果。

2 冰山日记

另外一种用于自我觉察和转化的练习,是基于家庭治疗派创始人萨提亚所提出的冰山理论发展而来的“冰山日记”。冰山理论将对个体的观察由行为到自我、由浅入深划分为八个层次,冰山日记则引导个体基于这八个层次叙写自身转变前后相应的状态,纠正错误的认知观点和期待,实现外显行为和内隐自我的流动与改变。

例如在下图这个例子中,一位母亲因为儿子的作业问题而时常感到焦虑烦躁,母子关系也十分紧张。当这位母亲利用冰山日记从行为层面到自我逐层写下自身状态时,她能同内在自我更深层的感受、期待和渴望等进行一个意识水平上交流,这不仅锻炼、提升了她自我觉察的能力,还更为直接地面对了情绪和压力的根源。通过进一步的观察、反思,促使发现自己认知观点、期待和自我评价上出了问题的部分。写出改变的目标,不断提醒内在我的监督,使自己由内而外的发生转变。

另外值得注意的是,我们的内在层面的情绪、认知、感受和自我与外在层面的行为是相互作用的。通过内在的改变来带动外在的改变并非唯一途径,我们同样也可以选择先在行为上主动做出改变,比如收拾收拾房间、吃一顿好吃的、做做运动、洗个热水澡、打扮打扮自己,勇敢去尝试一些不一样的活动和经历,进而影响内在的感受,促进转变的发生。

04 尝试新的事物

走出过去的生活圈,做一些跟以前不一样的事情。当按照旧习惯日复一日地生活时,接受着来自周围环境几乎一模一样的刺激,我们的大脑激活情况和身体反应几乎快形成了一种惯性,尤其是当处于抑郁状态中时,更是一遍遍地重复着不良情绪和心境感受带给我们的绝望感、无力感、失控感,这种反复的生活圈成为了抑郁产生的重要因素之一。

因此在发现自己“陷入僵局”后要尽量将自己推离原来的生活模式,尝试接触新鲜的人、事、物,包括但不限于认识新的朋友、学习一项新的技能(乐器、烹饪、运动爱好等等)、参加一些新的活动等等。

05 养成良好的生活习惯

作为抑郁症两大早期状况,“吃不好”和“睡不好”就告诫大家一定要注重培养自己良好的生活习惯。下面分别从睡眠、饮食和运动三个主要方面来具体阐述一下应该如何做。

1 睡眠

部分青少年抑郁症的相关研究表明,夜间睡眠时长的缩减程度与其抑郁症状之间呈现正相关,且青少年的抑郁程度在睡眠受限的条件下比睡眠充足的条件下更为严重(Gregory & O'Connor, 2002; Wolfson & Carskadon, 1998)。

因此,要做到早睡早起,保证能提供第二天充沛精力的最充足的睡眠时长,尽量避免熬夜。睡眠质量的改善方法有很多:

(1)饮食方面,睡前尽量不要进食,尤其是那些高糖高油高脂肪高盐的食物。可以入睡一小时前摄入少量温牛奶、香蕉等有助眠功能的食物,尽管食疗更多是从一个长期的视角对身体进行潜移默化的改善,没法立竿见影解决你的睡眠问题;

(2)环境方面,给自己创造一个良好的睡眠空间,它应该是功能单一、安静无光的,也就是说尽避免在你用来睡觉的床上做作业、刷剧刷综艺、玩手机、看书等等,你的身体也许会因为误认为床是你工作的地方而难以进入睡眠状态,如果空间内有噪音或者强光,请记得带上耳塞和眼罩,这会帮助你睡得更快;

(3)药物方面,可以考虑使用褪黑素帮助睡眠;

(4)睡前避免剧烈运动,不听让人兴奋的音乐;

(5)助眠精油的恰当使用也许能巧妙地解决你的睡眠问题;

(6)感兴趣且有条件的话可以在睡前尝试进行正念或冥想练习,瑜伽中的大休息式也有异曲同工之妙。

当然,如果存在有不同程度的睡眠障碍无法通过改善解决的话应当及时就医。

图片来源:https://www.sohu.com/a/381852767_657506

2 饮食

饮食方面合理安排三餐的用餐时间,增强仪式感,拒绝高油高糖高脂肪高盐的食品,多吃瓜果蔬菜等健康的食物,均衡膳食,让身体通过食物与自然进行对话和联结。

图片来源:https://www.sohu.com/a/239806800_739765

3 运动

建议每周有5天进行至少30分钟的中等强度活动,如快走,或每周有3天进行至少20分钟的高强度活动,如跑步、爬山等。虽然有关运动是否能降低抑郁的内部机制的研究还处于理论假说阐释阶段,但已经有不少研究证据表明体力活动同抑郁症状及其相关负面行为存在负相关关系(Taliaferro, 2005; Adams, 2007; Elliot, 2012)。

毫无疑问,保持良好的运动习惯不仅能增强体质、舒缓压力、调节情绪,同时还十分有利于提升我们学习和工作的效率。

06 主动寻求多方面帮助

改变对求助、就诊就医服药的不良认知。首先,不要觉得抑郁症只是简单的情绪问题,不痛不痒,能自行痊愈,不要觉得因此寻求帮助就是一件懦弱的事情,要正视疾病和就医。其次,不要认为抑郁症可以寄希望于单纯的心理治疗手段、心理咨询甚至自我调节实现康复而排斥医院和药物,这完全是侥幸心理,既然已经成为了病理状况,就一定需要介入生理层面的手段,要意识到就医的必要性和重要性,不排斥服用药物,并注意要完全按照医嘱服药,不得擅自停药减药。

积极主动的寻求身边的社会支持和援助手段,包括但不限于以下五种途径:

1 家长

家长作为我们的监护人和关系最为亲密的重要他人,是寻求支持和帮助最直接、最方便的途径。主动向家长表达自己的状态、感受和需求,和家长一起探索、寻找下一步解决方式。

2 医院

不同医院的科室设置不同,在医院能得到有关自身心理健康状况及病情最精确的诊断结果和可靠有效的治疗建议,采取最佳的治疗方案进行治疗,更适用于程度较重的情况。

3 学校

作为学校的学生,青少年可以利用学校心理老师这一资源途径寻求帮助,主动向心理老师倾诉自己的问题和困扰。对于青少年在学校环境下产生的抑郁状态如师生关系、同学关系等,采用该方法更为合适。

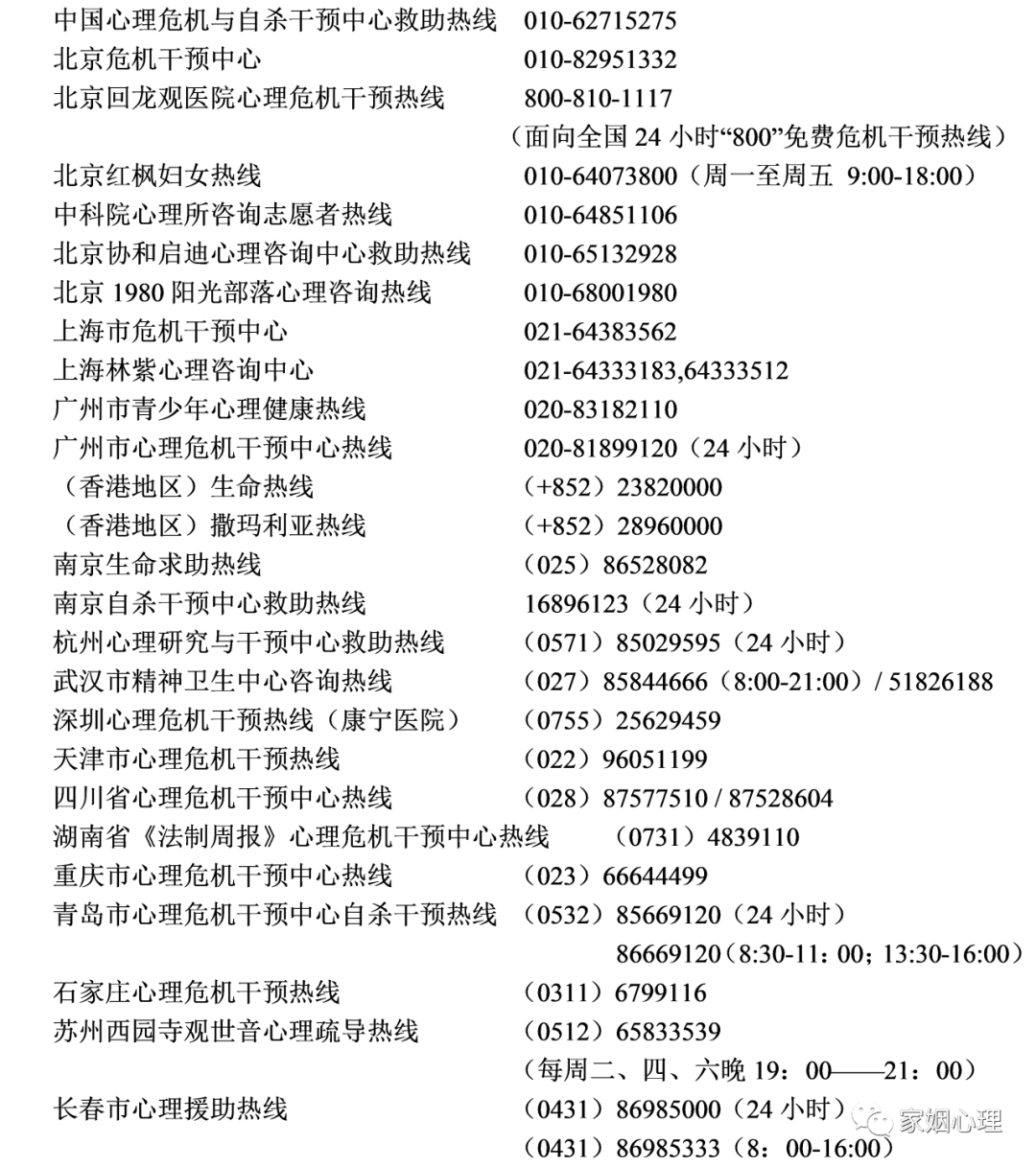

4 心理热线

拨打专业的心理热线寻求帮助,这是相对而言最为省时省力的途径。通过热线工作人员的初步评估和后续建议进一步明确自己目前的状况,选择更为适合自己的治疗途径。

以下是一些城市部分求助热线电话的名单:

5 专业心理咨询机构

有条件的话选择专业的心理咨询机构进行心理咨询。该方法更接近于间接改善、促进病情好转的定位而并非治疗,适用于程度较轻的情况。

图片来源:https://dy.163.com/article/EBADV9BU05461BCS.html

总结

青少年要如何面对自己的抑郁状态、如何面对抑郁症,相信大家在看完该系列推文之后对这些问题已经有了初步的认识和了解。文字的力量是有限的,在这样一个物质文明和精神文明都在高速发展的今天,请记得给自己的心留出一点空间和时间,去观察它、感受它、拥抱它,在它病了的时候好好照顾它,相信一切“有可能”,每一天都会是全新的开始。

往期回顾:

青少年抑郁群体的家庭突围|走近青少年抑郁

深渊最深处是什么样?| 抑郁的成因

《家长宝典》之《远离抑郁篇》开课啦| 如何帮助孩子战胜抑郁

参考文献:

Ellis, A. (1991). The revised ABC’s of rational-emotive therapy (RET). Journal of Rational-Emotive and Cognitive Behavior Therapy, 9(3), 139-172.

Gregory, A. M., & O'Connor, T. G. (2002). Sleep problems in childhood: A longitudinal study of developmental change and association with behavioral problems. Journal of the A merican Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 41(8), 964–971.

Taliaferro LA, Rienzo BA, Pigg RM Jr, et al. (2009). Associations between physical activity and reduced rates of hopelessness, and suicidal behavior among college students.J Am Coll Health, 57(4): 427-436.

Wolfson, A. R., & Carskadon, M. A. (1998). Sleep schedules and daytime functioning in adolescents. Child Development, 69(4), 875–887.

李珊. (2019). 高抑郁风险青少年的识别和预防性干预研究. 青岛大学,青岛

黄传浩. (2020). 青少年的抑郁情绪、抑郁障碍因果信念和自我污名感对求助意愿的影响. 辽宁师范大学, 辽宁

策 划:方晓义

撰 稿:陈 潇

编 辑:申净旖

美 编:纪圆媛

当孩子说以后想当网红时,我用几句话轻松说服了他

孩子养成攀比的习惯,谁负责?| 孩子攀比的原因探析

婚姻家庭研究咨询中心

婚姻家庭研究与咨询中心

北师大中国婚姻家庭研究小组

我们隶属于北京师范大学发展心理研究院,专注于中国婚姻与家庭研究,致力于将实用有趣的学术成果分享给大家。本期作者

刘雨童

北京师范大学心理学部2018级本科生

希望用心理学帮助更多的人

“妈妈,他的玩具比我的好,我也想要。”

“妈妈,好多同学都有iPhone12了,你给我也买一个吧。”

“xx每次都考第一名,而且还是班长,我什么都不行。”

......

不管是过去还是现在,不管是孩子小时候还是长大后,很多家长都面临着孩子们的攀比问题。

1.了解孩子们的“攀比”

攀比是大家很熟悉的词汇,目前心理学还没有关于攀比的明确定义。在心理学和教育学的研究中多采用现代汉语词典中的释义——攀比是指不顾自己的具体情况和条件,盲目与高标准相比(多指不顾客观条件的行为)。

但是,攀比在心理学上被界定为中性略偏阴性的心理特征,多指负性攀比——消极的、伴随有情绪性心理障碍的比较,负性攀比会使个体陷入思维的死角,产生巨大的精神压力和极端的自我肯定或者否定(游梦萦,2018)。

时代在发展,攀比现象却从来没有停止它的步伐。2010年,林文瑞等人的调查显示小学生依次在活动成功、学习分数、担任班干部、汽车接送、服装打扮、捐款、学习用品、消费手机等方面有攀比计划和行为(林文瑞,梁美凤,2010)。

2020年,攀比的现象更为广泛。幼儿园的孩子会比较自己和其他小朋友的衣物、玩具、学习用品、电子产品、父母的工作、在同伴和老师心中的地位等(李菊,2020)。小学、中学的孩子更是存在消费、时尚、人际关系、学业等方面的攀比现象。

2.不要小瞧孩子们的“攀比”

攀比带来的危害是多方面的。物质上的攀比会给家庭带来经济上的负担,给孩子和父母带来不愉快。攀比会让孩子产生自满、骄横、嫉妒、自私、虚荣、冷漠、挫败、失落、孤寂、怯懦、自卑、焦虑等负性情绪(冯永刚,2014),不利于孩子的健康成长。在最近一项研究中,发现初中生的攀比现象越多,他们学习不适应、攻击、违纪、退缩、早恋等问题也越多(游梦萦,2018)。

3.理解孩子的攀比

孩子们攀比的原因是多维度的,了解孩子们攀比的内在原因可以帮助我们更好地对症下药,解决攀比问题。

(1)孩子自身的原因

成长与发展:

如果你的孩子才四五岁,出现了一些攀比的行为,不用为此太担心。

这是因为从两岁开始,孩子会逐渐发展出“自我意识”(自我意识:指的是对自己的认识和对自己的态度的统一)(杨治良等,2007)。

自我经历着躯体自我、社会自我和心理自我三个发展阶段(苏京,詹泽群等,2009):

第一阶段个体主要是从自己的身体、衣着、物品、以及家庭和父母对自己的态度来作自我判断,从而表现出自豪或自卑的情绪。孩子会比较自己和他人的衣着、物品等来判断自己,如果别人用的比自己好可能就会出现自卑的情绪。

第二阶段主要从自己的名誉、地位,社会中他人对自己的态度等方面来作自我评价和判断,表露出自尊或自卑的自我体验。这个阶段孩子会比较自己和他人的名次、是否受到老师喜爱等等,因此会很在意自己的成绩、表现。

第三阶段主要表现为对自己智慧、才干、自己的道德水平的方面的评价和判断,从而产生如自我优越感等自我体验,追求政治上的、事业上、道德上的上进和发挥自己的才智。这个阶段孩子会更在意自己的心理发展和成就。

自我的发展会让孩子将自己和他人的各方面进行比较,从而对自己有一个认识。在自我的发展过程中需要家长和外界的指导,比较不当就会产生攀比等问题。

想要融入环境:

在马斯洛的需要层次理论中,每个人都会有归属和爱的需要,孩子也不例外。尤其是在进入新环境时,儿童想要融入一个群体,想要寻求归属感和同伴的认同,担心自己被孤立。孩子会无意识地想要和同学保持统一,所以想和同学要一样的东西,会模仿同学攀比行为。

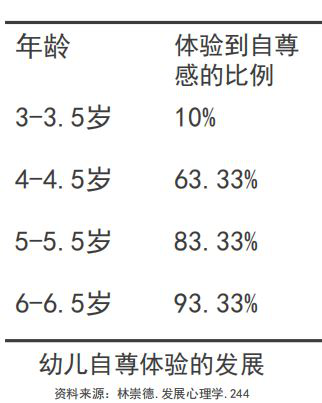

自尊感的需要:

在林崇德教授的《发展心理学》中,儿童从三岁开始就会逐渐体验到“自尊感”,这种自尊很大程度来源于和同龄人各方面的比较。

通过比较来认识自己:

社会比较理论认为,每个个体在缺乏客观的情况下,会利用他人作为比较的尺度,来进行自我评价(Yip & Kelly, 2013; Tsai, Yang & Cheng, 2014)。孩子积累的知识少,社会经验也少,可能在很多事上都缺乏客观的认识,需要通过比较来评价自己,所以会有很多盲目攀比的行为。

(2)父母的原因

教养方式:

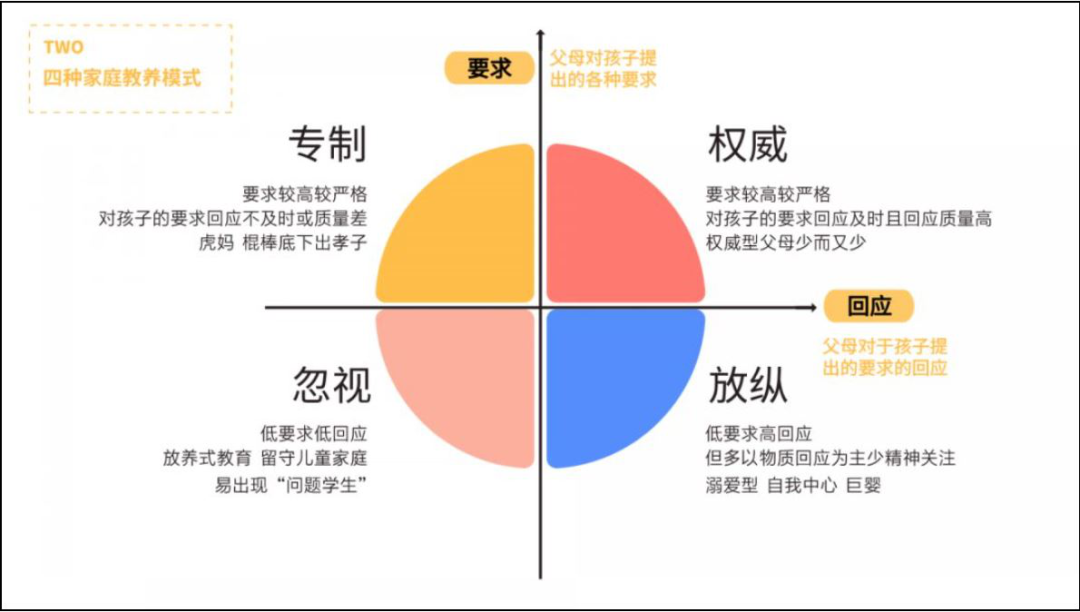

美国心理学家鲍姆林德(Baumrind)对父母的教养方式曾进行了为期十年的研究,根据要求和回应两个维度,将父母的教养方式分为权威型、专制型、溺爱型(放纵型)、忽视型四种类型。

(图源:周瑞玲心理工作室文章:四种家庭教养方式,你家是哪一种?)

溺爱型(放纵型)的方式更容易导致孩子养成攀比的习惯。在这样的家庭中,父母对孩子的要求很少,对孩子的限制也很少,孩子有什么样的需求基本上都能得到满足,别的孩子有的,自己的孩子就有更好的。放纵的结果,就是对孩子“攀比”的默许和放纵,孩子会认为攀比是理所当然的,逐渐形成攀比的习惯。

榜样作用——儿童的观察学习:

在班杜拉的观察学习理论中,人们仅仅通过观察他人(榜样)的行为及其结果就能学会某种复杂行为。观察学习是儿童常用的一种学习方式。被儿童观察的对象——父母和同学等等,就是儿童学习的榜样。

孩子小时候一般都是和父母在一起的时间最多,会学习父母的各种行为。如果父母本身就爱攀比,比如买名牌的包、买车,或者父母经常把攀比的话挂在嘴边,比如经常比较自己家和别人家的条件、比较自己孩子和别人孩子的学习等等,甚至有的家长因为自己的虚荣心把孩子当作攀比的资本,孩子也会学会父母这种“攀比”方式,养成攀比习惯。

(3)环境的原因

媒体的发展:

网络媒体的发展让孩子很小就能接触到社会和网络,网络中的炫富、自拍、品牌宣传等信息易引发孩子虚荣、嫉妒等不良心理,便捷的聊天通讯工具也会为小学生增添了攀比的空间(宋琳婷,2018)。

社会风气:

一方面是孩子身边的环境。现在的学校竞争压力越来越大,孩子们之间的比较也越来越多,比成绩、比特长、比物质......孩子们可能从小就是在充满攀比的环境中长大的,为了融入环境或者不知不觉地受到影响去攀比。

另一方面是家长身边的环境。在应试教育和升学压力越来越大的大环境下,父母不得不经常拿自己孩子和别人孩子的比较,这种比较太极端化就会变成不合理的攀比,比如无意义对比自家子女及他人子女(黎晓乔,2020),给孩子和父母都带来了很大的压力。

最后说两句

孩子们攀比的原因是多方面的,了解孩子“攀比”背后的原因可以帮助我们从根本上解决问题,希望各位家长都可以分析出自己孩子攀比的根源,通过正确的方式满足孩子的心理需求或者改变自己的态度和教养方式,让孩子用更健康的心态面对未来!

参考文献:

冯永刚. (2014). 儿童负性攀比心理的表现、危害及家庭教育策略. 教育导刊, (7), 76-78.

李菊. (2020). 幼儿攀比现象的调查研究. 教育界, (29), 82-83.

黎晓乔. (2020). 家长盲目攀比子女成就的主要表现、成因、后果及矫正建议. 广西教育, (4), 12-14.

林文瑞和梁美凤. (2010). 关于小学生攀比心理和行为特点之调查研究. 内蒙古教育, (9), 4-5.

宋琳婷. (2018). 小学生攀比心理的成因分析与对策. 中华少年, (3), 226.

苏京,詹泽群等. (2009). 大学生心理健康教育第1册. 天津:天津科学技术出版社, (05), 37-39.

杨治良等. (2007). 简明心理学辞典. 上海:上海辞书出版社, 153.

游梦萦. (2018). 初中生攀比心理分析与指导策略建议. 西华师范大学. doi: CNKI: CDMD: 2.1018.885292.

Tsai, C. C. , Yang, Y. K. , & Cheng, C. H. (2014). The effect of social comparison with peers on self-evaluation. Psychology Reports, 115(2), 526-536.

Yip & Kelly, 2013; Tsai, Yang & Cheng, 2014)(Yip, J. J. ,& Kelly, A. E. (2013). Upward and download social comparison can decrease prosocial behavior. Journal of Applied Social Psychology, 43(3), 591-602.

图源自网络

策划 | 候贤睿

撰写 | 刘雨童

编辑 | 刘也行

《家长宝典》之《远离抑郁篇》开课啦| 如何帮助孩子战胜抑郁

原创 家姻心理 家姻心理作者介绍

七七

北京师范大学心理学部2018级本科生

向幸福生活不断进发

在知乎“什么时候你觉得家长对抑郁症的理解很少”的问题下,近2200位网友在此分享了自己的亲身经历。

内容来源:知乎

“没给你吃还是没给你穿,这都能得抑郁症”“没有事?!你意思是说你担心得什么病吗?!我告诉你,你这种病,医生治不好!只能靠你自己!!”

“我就想不通了,一个平时很开朗的小姑娘,居然说要去看心理医生,你不觉得很好笑吗?我看你就是手机玩多了,刚刚还和别人视频聊天,还说什么自己的隐私权,从明天开始,把手机交给我,不许碰手机!”

“老娘我辛辛苦苦自己一个人把你带这么大,今天你居然和我说出这种话,你要是缺少父爱,你自己找他呀,看看他会不会理你,我看你是疯了!”

比起身体和心理上的痛苦,父母的不理解对抑郁症患者造成的伤害似乎更大。

图片来源:微博

想要进一步了解青少年抑郁的家长,可以阅读《家姻心理》的青少年抑郁系列推文,关注抑郁症在青少年群体中的现状(青少年抑郁群体的家庭突围|走近青少年抑郁)及成因(深渊最深处是什么样?| 抑郁的成因),通过抑郁测试(家姻心理自助平台)评定孩子的心理健康状况,点开链接进入家姻心理应激自助平台,立即收获测评分数和针对目前情况简单可行的小建议~

家庭是青少年最重要的成长环境,在患病时期给予青少年正确的引导和支持可以有效地促进抑郁症的痊愈。

那么作为家长,面对青少年抑郁应该做些什么呢?

1觉察与接纳

——捕捉情绪变化背后的信号

正如前文中提到的知乎网友的回答,大部分中国父母对抑郁症的了解很少,常常将其看作孩子逃避学习的借口,甚至在抑郁情绪初见端倪时进行严厉批评,或者认为孩子太脆弱,受不起挫折,反而加重了孩子的病情。

与之相反,假如能够及时觉察孩子传递出来的“求救”信号,在抑郁初期给予正确的帮助,将会对后续病情的发展起到很好的控制。功能失调性态度是抑郁症较稳定的心理特征。研究表明,父母温暖理解、鼓励支持的教养方式可以缓解抑郁期间功能失调性态度的形成;而惩罚严厉、拒绝否认的态度则会加重孩子对自己负面、自卑、情绪化和主观的认知模式(闫珉, 张宇, 姚宁, 于兰, 王爱荣, 2011)。

图片来源:知乎

大部分父母都有过类似的经历。进入青春期的孩子最近好像突然有了心事,每天一回家就把自己关在房间里,吃饭的时候也无精打采的,每天都叫嚷着没睡好。很多家长都会感到苦恼,“我的孩子是不是进入叛逆期了?”实际上并不是这样!这些行为很可能是抑郁症的表现!

抑郁是由情绪低落、冷漠、悲观、失望等构成的一种复合性负性情绪(李靖环, 2013)。家长可以通过以下外显行为及时觉察孩子的情绪状态,判断孩子是否抑郁:

(1)持续性的消极情绪:总是感到自卑,经常自责;善感多疑,总怀疑自己有病;无端地感到苦闷、甚至有自杀的念头。

(2)丧失兴趣:对以往的爱好,甚至是嗜好,以及日常活动都失去兴趣,整天无精打采。

(3)身体疲劳:经常感到四肢乏力,在没有受伤的情况下感到疼痛,因此引起生活变得懒散,不修边幅,随遇而安。

(4)睡眠障碍:长期失眠,尤其以早醒为特征,持续数周甚至数月。

家长应当及时关注孩子的状态变化,警惕类似行为的出现

图片来源:百度图库

想要将抑郁症扼杀于摇篮之中,家长首先需要对抑郁症形成一个正确的认识,接纳孩子的情绪变化,其次需要加强和孩子的交流沟通,及时觉察孩子的情绪危机信号。

2家长自我调整

——减少“爱的重担”

抑郁症会引起兴趣减退、注意力不集中、身体疲乏等躯体症状,势必会影响青少年进行正常的生活和学习。当发现孩子患有抑郁症时,家长要对孩子学业的退步进行正确的归因,及时进行自我调整,将孩子的身心健康放在首要位置。

图片来源:中华秘方网

压力(pressure)是个体对应激或生活事件的认知评估(Lazarus, 1991),家庭作为青少年直接生活的场所,其带来的压力生活事件可以分为重大生活事件(如遭遇灾害、亲人去世等创伤经历)和日常生活事件(如学习、工作、人际压力等)两类(许颖, 林丹华, 2015)。

在中国的教育环境中,家长普遍重视青少年的学业成就,常常在学习方面施加了过多的压力,增加了孩子的负性情绪体验(如抑郁、孤独等)(井世洁, 乐国安, 2004; 李滢, 刘俊升, 2010)。而当青少年因为抑郁出现学业成绩的下降时,部分家长的焦虑情绪会加重,促使其对孩子的成绩进行更多的关注,又反过来增强了孩子的负性情绪体验,形成恶性循环。

因此,家长要改变“抑郁症是逃避学习的借口”这一错误观念,降低对孩子的要求,从家庭层面减少孩子的心理负担,改善孩子的情绪体验。

3积极共情

——与孩子心意相通

“为什么我都做了这么多,孩子却没有一点好转”

当出现这样的疑问时,很可能是因为家长并没有正确地把握孩子的需求。

抑郁症的主要症状是持续性的心境低落,家长应当首要关注孩子情感需求上的满足,想要做到这一点,需要家长与孩子进行共情(empathy),准确感知孩子的情绪,正确评价其情感状况。想要做到这一点,可以从以下几个方面进行:

(1)倾听而非说教:在孩子分享自己的感受时,做好一个安静的倾听者,不要急于发表自己的观点,更不要对其进行任何形式的批评或评价。

(2)无条件积极关注:积极关注孩子情绪和行为的变化,对孩子消极的行为表示无条件的温暖和接纳,不断地让孩子感到自己是一个有价值的人。

(3)共感理解:即设身处地地理解孩子的情绪,将心比心。对于孩子表达出来的感情进行接纳并及时给与反馈。

图片来源:北京尚善公益基金会

此外,一些治疗人员提出的家庭心理疗法也可以为家长正确理解孩子的情绪、帮助孩子摆脱抑郁症的困扰提供指导思路(见表1)。

表1 家庭对青少年抑郁症患者的治疗(朱蕾, 李志鹏, 胡闻倩, 2019)

4做出改变

——寻找新的生活模式

除了在精神上给予支持外,家长还可以带领孩子从行为上做出改变,通过接触新异刺激,改变现有的生活模式,让孩子重燃对生活的希望。

考虑到青少年抑郁症多表现出对日常生活的兴趣丧失以及睡眠障碍,家长可以考虑从以下几个方面入手。

一:鼓励孩子尝试他/她喜欢的事情

兴趣爱好可以帮助青少年放松心情,缓解生活中的紧张情绪。当抑郁情绪让青少年陷入持续性的失落、悲伤中时,家长可以鼓励孩子进行一些他喜欢的事情,帮助其在擅长领域获得成就感、感到快乐,重新认识到生活的美好。

图片来源:西祠胡同

二:常晒太阳多运动

“内啡肽”又称“年轻荷尔蒙”,是帮助人体保持年轻快乐的激素之一,而多晒太阳,多运动,有助于身体分泌“内啡肽”,可以帮助抑郁症患者抵御消极情绪。此外,在有关体育运动对抑郁症的辅助治疗的研究中,其对降低抑郁水平所起的积极作用已被证实(王从江, 2014)。

三:保证睡眠时间

抑郁症会对人们的睡眠质量造成影响,严重者会出现重度失眠,同时,失眠对身体机能造成的损害又会加重抑郁状态,导致病情恶性循环。因此,家长有必要关注孩子的睡眠情况,可以在通过物理方法(如:泡脚、香薰)或心理治疗(如正念、冥想)来改善孩子的睡眠质量。

图片来源:PNG图片素材网

5放下偏见

——向专业人员求助

抑郁症≠精神病,寻求专业帮助≠承认自己有病

家长的价值观影响着孩子对世界的认知,只有家长放下偏见,改变对求助、求医的偏见,才能鼓励孩子积极向外界寻求帮助。

图片来源:搜狐网

(1)医院。医院可以对孩子的心理健康水平进行准确的评估,并且根据抑郁的严重程度提供不同的诊疗方案,家长应当协助医生监督孩子服药。另外,家长应当给予孩子足够的自主权,让他们参与到治疗的选择当中,明确每种治疗方案可能引起的副作用,做好应对风险的准备。

(2)学校。我国要求中小学均配备专业的心理老师以关注学生的心理健康状况,在面对自己熟悉的场所和尊重的老师时,孩子更愿意敞开心扉,说出自己的真实情况。同时,学校在了解孩子情况后也会给予其更多的关注,避免意外情况的发生。

(3)心理热线。当发现孩子出现异常的表现时,如果家长仍对医院和咨询室存有疑虑时,不妨先拨打专业的心理热线寻求帮助。在对青少年的状况进行初步评估后,热线工作人员会给予后续行动的建议。拨打心理热线是一种最小负担和花费,但非常行之有效的方法。

(4)专业心理咨询机构。考虑到抗抑郁药物只能控制和缓解症状,但无法彻底解决问题,因此,在服用药物的同时,还要辅之以心理咨询。需要注意的是,一定要选择正规的心理咨询机构,如果发现抑郁的症状一直没有得到缓解甚至有所加重,一定要及时更换机构并且就医。

总结

抑郁症其实远没有我们想象中的可怕,现代医学已经提出了诸多有效的治疗方法,缺乏对抑郁症的了解和重视才是将青少年推向死亡的最大帮凶。面对青少年抑郁,家长应当放下偏见,觉察和接纳孩子的不良情绪,从心灵和身体上给予孩子最大的关怀和支持。

往期回顾:

青少年抑郁群体的家庭突围|走近青少年抑郁

深渊最深处是什么样?| 抑郁的成因

参考文献:

Batson, C. D., Eklund, J. H., Chermok, V. L., Hoyt, J. L., & Ortiz, B. G. (2007). An additional antecedent of empathic concern: Valuing the welfare of the person in need. Journal of Personality and Social Psychology, 93(1), 65-74.

Lazarus, R. S. (1991). Progress on a cognitive-motivational-relational theory of emotion. American Psychologist, 46(8), 819-834.

井世洁, 乐国安. (2004). 初中生的生活事件、应对方式与不良情绪的结构模型研究. 中国临床心理学杂志, 12(3), 256-257.

李靖环. (2013). 青少年个体抑郁产生的家庭因素及预防措施. 河北大学学报(哲学社会科学版), 38(03), 123-128.

李滢, 刘俊升. (2010). 青少年压力事件与孤独感: 心理一致感的中介作用. 心理研究, 3(3),73-77.

王从江. (2014). 体育锻炼对我国普通大学生抑郁症影响的Meta分析. 成都体育学院学报, 40(03), 75-79.

许颖, 林丹华. (2015). 家庭压力与青少年抑郁、孤独感及幸福感——家庭弹性的补偿与调节作用. 心理发展与教育, 31(05), 594-602.

闫珉, 张宇, 姚宁, 于兰, 王爱荣. (2011). 父母教养方式对抑郁症患者功能失调性态度的影响. 精神医学杂志, 24(05), 345-347.

朱蕾, 李志鹏, 胡闻倩. (2019). 青少年抑郁的影响因素与家庭心理治疗临床观察. 中国社区医师, 35(19), 80-82.

策 划:方晓义

撰 稿:胡梦琪

编 辑:申净旖

美 编:张译可