author 发布的文章

治疗网瘾“心”行动

我们需要思考的是:学习究竟怎样发生?

作者:青少年心理与教育

校园欺凌和哪些家庭因素有关?靠谱研究告诉你

北师大中国婚姻家庭研究小组

我们隶属于北京师范大学发展心理研究院,专注于中国婚姻与家庭研究,致力于将实用有趣的学术成果分享给大家。

• 本期作者 •

万 宜

北京师范大学心理学部2020级专硕

中国婚姻家庭小组成员

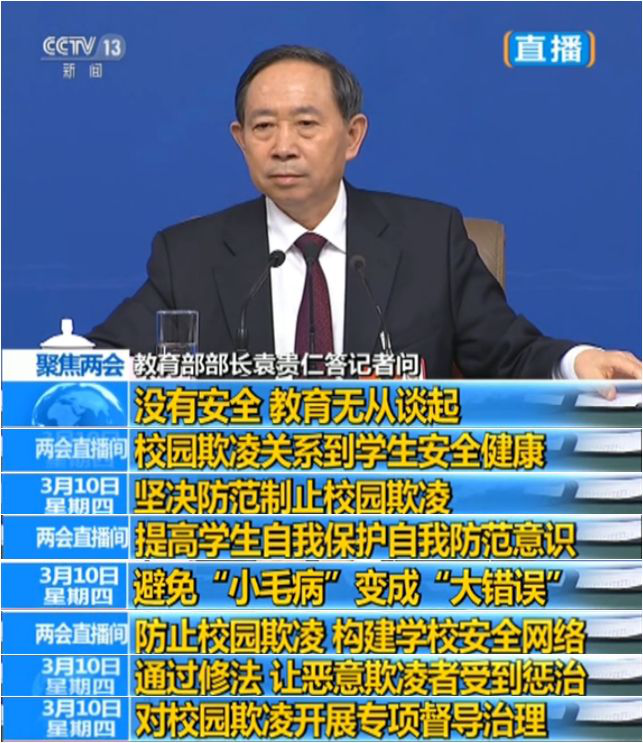

根据联合国教科文组织报告,世界上每三个孩子中就有一个受到了欺凌!(熊岚,2019)校园欺凌现象越来越成为了一个不能够被忽视的问题,不管是受欺凌者的境地,还是欺凌者的行为,都触目惊心。每年的11月第一个星期四是反对校园暴力和欺凌国际日,在今年国际日当天,人民日报发表了“对校园欺凌说不!”的微博,该微博下,许多网友表达了自己对于校园欺凌现象的担忧,更提出了要通过立法对校园欺凌现象进行更进一步的管束担忧。

图源网络

每当我们提起欺凌的时候,很多情况下我们都会考虑孩子的性格因素,我们会认为,性格懦弱的孩子容易被人欺负,而性格强势的孩子更容易欺负别人,或者我们会考虑校园环境问题,认为校风不够严格的校园环境,或是生源较差的学校更容易出现欺凌现象。但考虑到欺凌更多是一个人在学校里的行为表现,我们也不禁思考,除了在学校的环境,家庭作为最早并最深刻影响孩子的因素,与欺凌又是否有关呢?(Erginoze,Alikasifoglum&Ercano,2015)。

家庭相关因素

近期,《心理卫生》刊载了一篇对近三千名学生进行家庭调查的文章,发现有许多家庭因素既会影响孩子出现欺凌行为的概率,又会影响孩子受欺凌的概率(朱钰睿等,2019)。影响孩子欺凌别人以及孩子受欺凌的家庭因素主要有:家庭氛围、教养方式、亲子关系等。与欺凌他人相关的因素是教养方式,但教养方式与受欺凌的相关不显著。与受欺凌相关的因素是亲子关系,但亲子关系与欺负他人的相关不显著,而家庭氛围这个因素则与欺凌他人和受欺凌都有显著相关。

为什么是这些因素和欺凌有显著相关?作者做出了一些讨论与解释,首先从教养方式来说,如果家庭的教育方式是比较暴力和严厉的,孩子受到这种教育方式的对待后,就会认为这是适合解决问题的方式或是可以用来教训别人的方式,于是在生活中他也会倾向于用暴力的方式去解决一些人际相关的问题,也就更容易导致他出现欺凌别人的行为。

图源网络

其次,亲子关系包括母亲与孩子的关系及父亲与孩子的关系,如果父亲与孩子的关系不好,孩子就无法得到来自父亲的心理支持和外界保护,这会让孩子在学校遇到人际问题时更容易被人欺凌,这项结果与Krmpeem(2009)的研究一致,如果孩子与父亲的关系良好,在学校的适应能力、人际关系处理能力和心理健康状况也会更好。也有研究对此做了进一步探讨(刘静雯,2016),发现即使孩子和父亲的关系并不恶劣只是相对冷淡,如父亲在家庭里长期缺位,对家庭的投入太少,使得孩子缺少来自父亲的管束和教育,都会让孩子的学习成绩和同伴交际水平明显变差, 而学习成绩差和人际关系差就更可能导致孩子受到欺凌;母亲与孩子的关系也一样会对孩子是否受欺凌有影响,母亲与孩子间的关系温暖健康,就能给孩子更多的情感支持,使孩子更能适应外界环境,受欺凌的概率也会更低(朱钰睿等,2019)

图源网络

最后一项结论表示,家庭环境不和谐是影响孩子欺凌他人和孩子受欺凌的共同因素,不和谐的家庭氛围会使孩子一方面目睹到更多的冲突和争吵,进而无法学习到更加温和理性的解决问题的方式,使孩子在校园生活中更容易诉诸暴力;另一方面,在不和谐家庭氛围中成长的孩子,更容易出现情绪问题,学习问题以及行为问题,这些问题使得孩子受欺凌的可能性也增加了。这项结论与Bower(1994)提出的一致:**“在不和谐家庭中长大的孩子,受欺凌或者欺凌别人的概率都远高于在和谐家庭中长大的孩子。”**

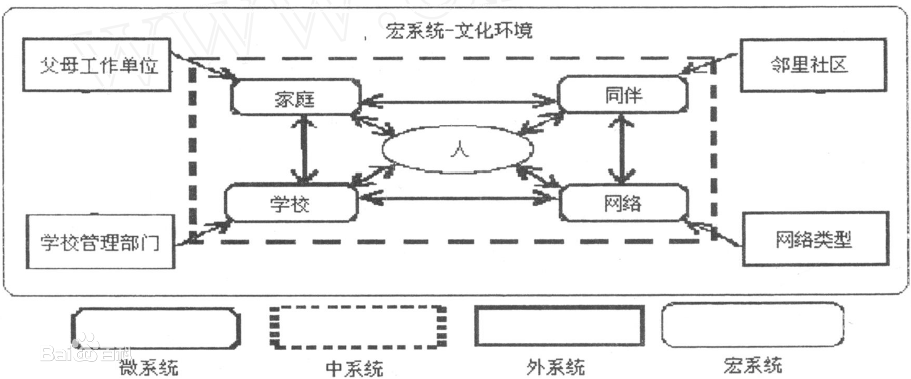

以上这些家庭因素都与校园欺凌相关,可见良好的家庭对于孩子健康成长的重要性,根据布朗芬布伦纳的生态系统理论,对于学龄中的孩子而言,家庭和学校是对他而言非常重要的两个环境系统,所以如果孩子在校园中遭受欺凌或者有欺凌他人的不良行为,他的身心状况都需要被关照调整,此时另一个重要的系统——家庭理应为孩子提供支持和教导,使孩子能够避免他人伤害,也要学会不去伤害他人。

如何应对?

我们都希望孩子能够身心健康地成长,享受他们的校园生活,因此为了降低孩子遭遇欺凌或者欺负他人的可能性,作为家长我们可以尝试做到以下几点(夏天生,刘君,顾红磊,董书亮,2016):

1.培养良好的家庭氛围与亲子关系,使孩子遭遇欺凌时愿意主动与父母沟通,从家庭中取得支持。有的孩子因为糟糕的家庭氛围,觉得自己是没有办法从父母那里得到理解和支持的,所以在受欺凌者胁迫后不敢告诉父母,不敢向父母寻求帮助,自己默默地忍受欺凌,而这会导致事态进一步恶化,严重影响孩子的身心健康,如果孩子在遭受伤害时愿意主动寻求父母帮助,主动沟通与表达,就能够让欺凌事件在最初就被遏止,使孩子的被伤害情况降低到最低。

2.保持良好的夫妻相互间的交流,如果夫妻间不可避免地产生争吵和冲突,要尽可能避开孩子,不要当着孩子的面争吵,有的父母甚至会把孩子拉进争吵的漩涡里,逼迫孩子站队,这对孩子的心理伤害是巨大的,因此在要发生争吵时,首先需要尽量冷静下来,把孩子分隔到另一个空间,避免把孩子牵扯到争吵中,尽可能降低夫妻争吵对孩子造成的影响,其次在争吵后需要和孩子沟通并安抚孩子的情绪,把对孩子的影响降到最低;

3.家长一旦发现孩子卷入了欺凌事件中,要给予孩子情感支持,安抚孩子情绪,告诉他父母理解他的处境,会帮助他保护他,在必要时应尽可能护送孩子去学校,保护孩子不受伤害,并且积极与学校相互沟通协作,和老师说明相关情况,多方面为孩子的安全提供保障,妥善地处理好事情。

别走开,下面是我们的课题简介哦~

在目前家庭教育相关资源紧缺的社会现状下,对中国家庭、夫妻婚姻状况的调查研究显得尤为重要。国家自然科学基金项目《新婚夫妻互动与婚姻关系的动态性变化关系:情绪情感的中介作用》是由北京师范大学发展心理研究院方晓义教授领衔开展的一项国家级重大课题研究项目,旨在调查研究中国新婚夫妻婚姻及家庭状况,了解新婚夫妻互动模式及婚姻关系变化,提高新婚夫妻关系质量。

我们诚挚邀请您和您的配偶参加我们的国家自然科学基金项目《新婚夫妻互动与婚姻关系的动态性变化关系:情绪情感的中介作用》,该项目能够帮助您更加深入地认识和了解自己的婚姻关系,建立夫妻之间的良好互动模式,促进婚姻质量与稳定性的提高,为未来的孩子提供良好的家庭成长环境。

后续我们会在公众号公布参与方式,如果对我们的项目感兴趣,欢迎持续关注我们!

参考文献:

熊岚. 联合国教科文组织发布《数字背后:结束校园暴力和欺凌》报告[J]. 世界教育信息, 2019, 032(004):73.

朱钰睿, 武春雷, 王博, 权菊青, 岳文娟, & 马婧等. (2019). 华中某市中学生欺凌与家庭因素的相关性. 中国学校卫生, v.40;No.310(10), 57-60.

刘静雯. (2016). 父亲缺位留守初中生孤独感和应对方式的关系研究. (Doctoral dissertation).

夏天生, 刘君, 顾红磊, & 董书亮. (2016). 父母冲突对青少年攻击行为的影响:一个有调节的中介模型. 心理发展与教育, 32(004), 503-512.

王博晨, 金灿灿, & 赵宝宝. (2020). 青少年家庭功能,人际适应和网络欺凌的关系:一个有调节的中介作用. 心理发展与教育(4).

Erginoz, E. , Alikasifoglu, M. , Ercan, O. , Uysal, O. , & Kaymak, D. A. . (2015). The role of parental, school, and peer factors in adolescent bullying involvement: results from the turkish hbsc 2005/2006 study. Asia Pac J Public Health, 27(2).

Bowers, L. , Smith, P. K. , & Binney, V. . (1994). Perceived family relationships of bullies, victims and bully/victims in middle childhood. Journal of Social & Personal Relationships, 11(2), 215-232.

Krampe, E. M. . (2009). When is the father really there? a conceptual reformulation of father presence. Journal of Family Issues, 30(7), 875-897.

图源自网络

撰写 | 万 宜

编辑 | 刘也行

策划 | 候贤睿

我就是想要“丧偶式育儿”——带娃可以不让队友参与吗

北师大中国婚姻家庭研究小组

我们隶属于北京师范大学发展心理研究院,专注于中国婚姻与家庭研究,致力于将实用有趣的学术成果分享给大家。

• 本期作者 •

徐平平

北京师范大学心理学部2018级本科生

中国婚姻家庭小组成员

近年来随着“丧偶式育儿”进入大众的视线,在教养孩子时父母如何分工这一问题受到越来越多的关注。主流思想通常呼吁父亲更多地参与育儿,并默认母亲在其中持有支持的态度,但事实上,有部分母亲出于种种原因反而会排斥父亲的参与,并限制父亲与孩子的互动,似乎自己主动要求“丧偶式育儿”,这一现象被既往研究者称为母亲关门行为(maternal closing behavior),相对的支持则被称为母亲开门行为(maternal opening behavior) ,二者统称为“母亲守门行为”(maternal gatekeeping behavior)(Allen&Hawkins,1999)。

图源网络

试想一下,在一个家庭中母亲往往负责为孩子准备吃穿、辅导作业,但父亲有时可能会想要减少母亲的负担或更亲近孩子,因而试图分担一部分工作。此时表现出开门行为的母亲可能会鼓励父亲与孩子接触,而表现出关门行为的母亲则可能将父亲从育儿工作上推开,更愿意独自承担,甚至会限制父亲与孩子的互动,例如不愿让父亲独自带孩子出门。

我们很容易想到,母亲的支持或反对必然会对父亲产生影响,过去的研究也早已证实了母亲守门行为会通过对父亲的行为作出回应,进而影响父亲的在教养中的投入(Adamsons,2010),但这些影响并不只出现在父亲身上,今天我们要为大家介绍一个研究,这项研究的关注点不在父亲,而在母亲的这种行为对自己在育儿过程中投入的精力和母子间的亲近与信任所产生的影响(邹盛奇等,2019)。

邹盛奇等研究者(2019)采用问卷法调查了 597 个核心家庭的母亲和青少年的母亲守门行为、母亲教养投入及母子依恋,并对数据进行分析。他们惊讶地发现,母亲开门行为与母亲关门行为分别以截然不同的方式对母亲的教养投入和母子关系产生影响。

研究表明,母亲们出现开门行为,即鼓励爸爸参与育儿的同时,自己往往也会在孩子身上倾注更多精力,因而也会令孩子与自己更亲昵,并且这种影响在孩子处于青少年早期(10-12岁)时相较青少年后期(16-18岁)更明显;母亲关门行为则是一把双刃剑,在青少年早期尚且会产生与母亲开门行为类似的积极影响,但孩子渐渐长大后母亲若仍旧如此,则在阻拦父亲的同时自己也容易逐渐忽视孩子,因而孩子与母亲往往也不复原本的亲近(邹盛奇等,2019)。

图源网络

研究者们用家庭系统理论解释这些不同的影响。家庭是一个整体,这个整体中包含诸多小单元,例如父母、父子、母子等,各个单元相互影响,共同维持整个家庭的正常运行 (Minuchin,1974,1985)。

在这个整体中,母亲守门行为属于父母对孩子的协同教养,相比于母亲教养投入与母子依恋所属的母子单元等级更高(陈玲玲等,2014)。在孩子尚年幼时,母亲开门行为这一积极的行为会对母子单元也产生积极影响,长大后母亲关门行为这一消极行为则对母子单元也产生消极影响,这种对其他单元效果不变的影响支持家庭系统理论的溢出假说,即父母间的情绪产生的影响“溢出”到母子之间,使母子间的关系也受到相同情绪的影响;而母亲关门行为在孩子幼时反而产生积极影响,这符合补偿假说,即父母间消极的情绪与行为在当下产生消极影响,但在母子间得到更多积极影响的补偿。

图源网络

别走开,下面是我们的课题简介哦~

在目前家庭教育相关资源紧缺的社会现状下,对中国家庭、夫妻婚姻状况的调查研究显得尤为重要。国家自然科学基金项目《新婚夫妻互动与婚姻关系的动态性变化关系:情绪情感的中介作用》是由北京师范大学发展心理研究院方晓义教授领衔开展的一项国家级重大课题研究项目,旨在调查研究中国新婚夫妻婚姻及家庭状况,了解新婚夫妻互动模式及婚姻关系变化,提高新婚夫妻关系质量。

我们诚挚邀请您和您的配偶参加我们的国家自然科学基金项目《新婚夫妻互动与婚姻关系的动态性变化关系:情绪情感的中介作用》,该项目能够帮助您更加深入地认识和了解自己的婚姻关系,建立夫妻之间的良好互动模式,促进婚姻质量与稳定性的提高,为未来的孩子提供良好的家庭成长环境。

后续我们会在公众号公布参与方式,如果对我们的项目感兴趣,欢迎持续关注我们!

参考文献:

陈玲玲, 伍新春, 刘畅. (2014). 父母的婚姻满意度对父亲 教养投入的影响: 父母协同教养的中介作用. 心理发展 与教育, 30(3), 268–276.

邹盛奇,伍新春,黄彬彬,刘畅.(2019).母亲守门行为与母亲教养投入、母子依恋的关系及发展性差异.心理学报,51(07), 816-828.

Adamsons, K. (2010). Using identity theory to develop a midrange model of parental gatekeeping and parenting behavior. Journal of Family Theory & Review, 2(2), 137–148.

Allen, S. M., & Hawkins, A. J. (1999). Maternal gatekeeping: Mothers' beliefs and behaviors that inhibit greater father involvement in family work. Journal of Marriage and Family, 61(1), 199–212.

Minuchin, P. (1985). Families and individual development: Provocations from the field of family therapy. Child Development, 56(2), 289–302.

Minuchin, S. (1974). Families and family therapy. Oxford: Harvard University Press.

Puhlman, D. J., & Pasley, K. (2013). Rethinking maternal gatekeeping. Journal of Family Theory & Review, 5(3), 176–193.

图源自网络

策划 | 候贤睿

撰写 | 徐可心

编辑 | 刘也行