伴侣抱怨个不停,孩子哭闹个没完,这居然是我的错?|家庭中的不当强化

北师大中国婚姻家庭研究小组

我们隶属于北京师范大学发展心理研究院,专注于中国婚姻与家庭研究,致力于将实用有趣的学术成果分享给大家。

本期作者:张译可

北京师范大学心理学部2018级本科生。

丈夫体贴,妻子温柔,孩子懂事,一家人彼此爱护,相互体谅。相信这是大多数家庭理想的样子。然而事情却常常不尽如人意,尽管我们事后都知道说的某些话或者做的某些事不好,但还是会在与家庭成员的互动中,不自觉地出现这些言行,导致对家庭关系的伤害。这到底是为什么呢?

- 好的家庭关系是怎样的?

别着急,让我们先了解一下好的关系是什么样子的,才能找到问题所在。

根据Thibaut和Kelley的行为交换理论,良好的关系是付出和回报的一种平衡,每个人都希望关系中能有一个高的收益成本比 。具体来说,在家庭关系中,“成本”,或者说付出,可能是包容配偶偶尔的脾气爆发,也可能是在孩子闯祸时劳心劳力地收拾残局;而“收益”,则可能是失意时伴侣的一个拥抱,也可能是不经意间孩子的一句懂事贴心的话语。这样的成本与收益的平衡,决定着家庭的满意度。

Gottman(1994)的研究表明,在婚姻关系中,积极互动和消极互动的比例要维持在5:1以上,否则婚姻关系容易破裂。这也就是说,一个好的关系,应该是积极反应的交换,积极互动应在夫妻间互动中占据主导地位,夫妻双方应不断地为对方创造从这段关系中能够得到的“收益”,而不是不断增加彼此为这段关系所付出的“成本”。在成功的关系中,配偶双方都致力于将共同利益最大化;而在不成功的关系中,配偶双方则忙于保护自己免受伤害,以至于都没有考虑如何使彼此感到快乐,这时,消极的行为往往在互动中占据上风。

读到这里,或许有人会说,哪对夫妻不想把日子过的幸福美满,谁愿意天天吵架呢?但不知道为什么,事情总是不如人所愿。

其实,很多循环往复的消极互动行为,都只是源于一次不恰当的强化。

- 什么是强化呢?

行为主义的观点认为,行为是由其结果维持的。使行为增加的结果就是强化物,而使用强化物增强某一行为的过程就是强化。

举个例子,当孩子考试成绩不错时,你给了孩子一个温暖的拥抱,表扬孩子的努力。为了得到你的拥抱与表扬,孩子在之后更加努力学习。你的拥抱与表扬,就强化了孩子努力学习这一行为。

上文提到过的行为交换理论告诉我们,一个好的关系应该是积极反应的交换,更重要的是,要将不愉快最小化 。结合行为主义关于强化的观点我们可以了解到,良好的关系中应当不断强化积极行为,而不是反反复复地互相伤害。

然而,事实上,很多人并没有意识到,恰恰是自己的行为,强化了那些令人痛苦的行为,甚至将自己卷入了反复彼此伤害的漩涡当中。

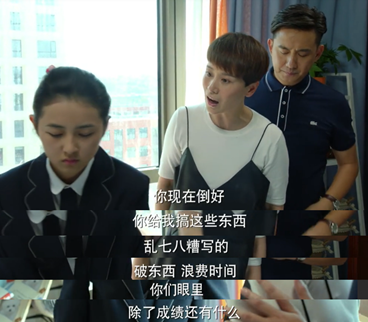

就拿亲子关系来讲,家庭生活中,父母常常用责骂和训诫来应对不当问题。这些行为看起来像是惩罚,但实际上它们却可能发挥着强化的功能。

举个例子,有些父母由于工作繁忙等原因,对孩子的陪伴不够,常常是只在孩子出问题时才予以关注。孩子只有在学校闯祸,表现不好时,才能得到爸爸妈妈的关注。此时父母的“关注”就会成为缺乏关注和陪伴的孩子的强化物。长此以往,孩子变得“屡教不改”,甚至“变本加厉”。

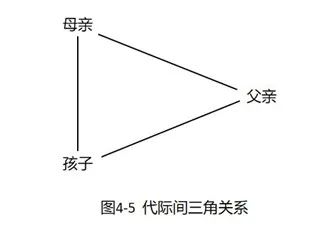

此外,强化也不仅仅是一条单行道。有时不仅是父母能够对孩子进行强化,孩子的行为也常常间接强化了父母的不当行为。

家长跟孩子一同去逛商场,孩子走到玩具店里就走不动道,看中了一个最新款的玩具。家长想到家里一堆积了灰的各类玩具,断然拒绝。孩子开始哭闹。一开始家长还能比较坚定地说:“你哭我也不会给你买的。”但是孩子继续发脾气,声音越来越大。最后,家长由于愤怒和尴尬而屈服:“行了别哭了,你要是不哭了,我就给你买一个。”

相信很多父母对这一情景都深有体会,在这个情境中,显然,孩子哭闹的行为就得到了家长的强化,不论过程如何,孩子最终还是得到了自己想要的玩具。与此同时,孩子最终的平静也反过来强化了母亲对孩子的屈服。于是,不良行为的螺旋关系通过相互强化继续维持下去,不断消耗着亲子关系中的成本。

不仅仅是亲子关系,夫妻关系中也存在着类似的状况。在很多家庭中,夫妻间常常会使用厌恶控制——哭泣、唠叨、退缩——来对待彼此,这会大大降低婚姻的幸福感。随后,伴侣则总是倾向于对这样的厌恶行为给予回击,进而陷入恶性循环之中。在讨论问题时,处于这样充斥着消极行为的痛苦关系之中的人们,也往往用批评和指责的方式来表达愿望和抱怨,再用抱怨来应对抱怨。几乎所有典型的不良婚姻中都存在着这类相互抱怨,彼此诋毁中伤的对话。

“你能不能别给孩子报那么多班啊,这有必要吗?”

“你还说我,孩子学习的事你操心过几回啊!你都为孩子做过什么?就说我的时候来劲!”

“你能不能别再发脾气了!又不是什么大事儿!”

“是我想发脾气吗?你连个我想吃的东西都不愿意帮我买,你到底有没有在乎过我!”

大多数行为分析指出,不良家庭中缺乏积极行为的强化。抱怨、发脾气这样的消极行为往往比积极行为得到更多的反馈与关注。“会哭的孩子有糖吃”,这是一样的道理。于是,就在这样不经意间,这些令人烦闷懊恼的行为被一次又一次地强化…

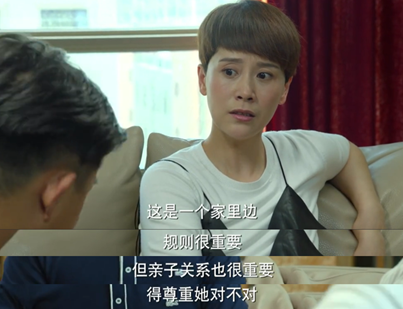

读到现在,有没有想到你的家庭中所存在的由于不当强化所导致的类似问题呢?对应的强化物又会是什么呢?消除不良行为,强化积极的替代行为,才能慢慢解决问题。面对总发脾气的孩子,父母可以学会忽视孩子发脾气的行为,并对孩子用语言表达自己感觉的行为进行奖励;面对伴侣,停止“你不要再说了”这类消极的表达,转而去强化夫妻间令人愉快的互动行为,比如,当夫妻间进行良好的沟通时,更多地表达自己的情感与感受,以及对这次沟通的肯定等等。

最后,祝愿大家的家庭都像图图的家一样幸福美满~也欢迎大家和我们讨论自己家庭中有哪些不正当强化行为~

参考文献:

尼克尔斯, 戴维斯, & 方晓义婚姻家庭治疗课题组. (2018). 家庭治疗 概念和方法 concepts and methods. 北京: 北京师范大学出版社.

Gottman, J. M. (1994). What predicts divorce? The relationship between marital processes and marital outcomes. Lawrence Erlbaum Associates, Inc, Hillsdale, NJ.

文中图片均来自网络

撰写 | 张译可

编辑 | 万 宜

策划 | 侯依依