KEY POINTS

Much of our well-being depends on the quality of our interpersonal connections.

我们的幸福很大程度上取决于我们的人际关系连接质量

Shared interests, self-disclosure, and feeling “heard” are key to interpersonal chemistry.

兴趣相同、自我披露、感到被“倾听”,是人际关系化学反应的关键要素。

Chemistry involves verbal, non-verbal, and even neural-level synchrony between people.

化学反应涉及到两人之间的语言、非语言甚至神经层面的共时性(同步性)。

Characteristics of Interpersonal Chemistry

人际关系化学反应的特点

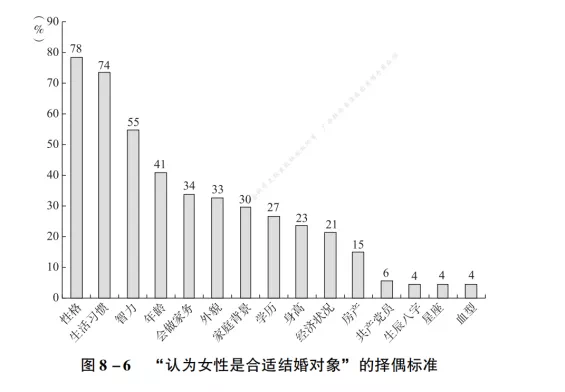

If two people were meeting for the first time—say, on a blind date—what would leave them with the impression that they had chemistry? According to speed dating research, it would depend on how strongly the individuals felt a sense of connection and closeness with each other, how similar they assessed their personalities to be, and whether they discovered any shared interests during the course of their conversation. Other predictors of interpersonal chemistry—whether in romantic relationships or friendships—include being personable and open with each other, having similar values and beliefs, physical attraction, love, instant connection, and other “indescribable” factors.

如果两个人首次见面,比如说,两个从未见面的人被介绍首次约会,那么什么会让他们感到有化学反应呢?根据快速约会研究,这取决于二人在交谈过程中感觉双方之间有多强烈的连接感(心意相通、共鸣)和亲近感、二人性格相似度,以及是否发现有任何相同的兴趣。无论是在恋情或友情中,人际化学反应的其他预测因素还包括性格随和、真诚坦率、相似价值观和理念、生理吸引、爱、立即产生的连接感和其他“无法描述”的因素。

Psychologist Harry Reis has been studying the curious workings of human relationships for five decades. His biggest insight has been about just how consequential connection is. “From health and well-being to productivity and success—it all depends on the strength of one’s connections,” he says.

心理学家 Harry Reis研究人际关系的神奇运作方式已经有五十年之久,关于连接感的重要性,他的最主要见解是:从健康到幸福,到生产力和成功,一切都取决于一个人与他人之间关系的连接强度。

According to Reis, both the quantity and the quality of our interactions matter. This means that whether through our closest relationships or brief positive encounters with strangers, we need to find ways to continuously restock our reservoirs of "Vitamin S" (where the "s" stands for sociality).

Reis认为,人际互动数量与质量均具有重要作用。这意味着,无论是通过我们的最亲密关系,或是与陌生人之间的短暂正面互动的方式,我们都需要设法不断补充我们的“维生素S”(S代表社交性)存量。

What might help in weaving a tapestry of connections with our fellow humans that becomes the bedrock for a well-lived life? “Being open, genuine, and responsive to each other in a long-term, ongoing way; being reliable and committed; feeling that the other person really understands who you are and what’s important to you and respects that,” suggests Reis.

那么,对于构建人际连接这一幸福人生基石而言,有哪些有益因素呢?“长期一直对彼此坦率、真诚、给予回应;可靠、用心;感到对方真的懂你、真正了解对你而言重要的事物,并对此表示尊重。”Reis建议说。

In a recent article, Reis and his colleagues propose a conceptual model that explores the two sides of interpersonal chemistry: what it looks like (behaviors) and what it feels like (perceptions).

在近期发表的一篇文章中,Reis和其同事提出了一个概念模型,这一概念模型探究了人际关系化学反应的两面:

外在表现(行为)以及给人的内在感受(认知)。

The Interpersonal-Chemistry Model: What Chemistry Looks Like

人际关系化学反应模型——化学反应外在表现

01

Emerging and embodying

逐渐萌生与具象化(具身化)

Chemistry, write Reis et al., (2022) is an emergent phenomenon. Thanks to its “transactional” nature, it is set in motion with the repeated back-and-forth exchanges between individuals in the interaction, as partners take turns expressing their goals, feelings, and wishes. Much of the magic of interpersonal chemistry transpires through various non-verbal channels of communication, including eye contact, facial expressions, and bodily signals. This gives chemistry its embodied feel.

Reis等人写道,化学反应是一种逐渐萌生的现象。得益于它的“交易”本质,它是由两人之间不断互动,轮流表达自己目标、感受和愿望这一过程而触发的。这一神奇反应很大程度上通过非语言沟通渠道而产生,其中包括目光接触、面部表情和肢体信号等。这就为化学反应赋予了具体外在表现。

02

Mirroring

模仿

According to the authors, forging high-chemistry connections might involve the activation of mirror neurons in our brains. For example, in order to gather evidence that they are on the same page with their shared experience, partners may coordinate emotions and behaviors by mirroring each other’s facial expressions. This mirroring can synchronize neural activity among partners, in turn, enabling communication.

根据作者观点,构建高度化学反应连接感,可能会涉及到我们大脑中镜像神经元的激活。例如,为搜集证据证明双方在这一过程中感受一致,双方可能会通过模仿对方面部表情的方式协调彼此的情绪和行为。这种模仿能够使双方神经活动同步,从而能够让双方进行沟通。

03

Self-disclosing and feeling “heard”

自我披露和感到“被倾听”

Another factor that plays an important role in fostering chemistry is how partners receive each other’s self-disclosure. Here, two features of communication are key: perceived partner responsiveness (PPR) and mutuality. PPR emerges when conversation partners share their feelings, needs, and goals, and are met by an understanding and appreciative response.

催生化学反应的另一重要因素是双方对彼此自我披露行为的反应方式。这里,两个沟通特征至为关键:主观认为的对方回应性(PPR)和相互性。当一方分享自身感受、需求和目标,且另一方对此的回应是理解和欣赏,那么就会产生PPR。

Research shows that PPR can contribute to the well-being of relationships, thanks to a cycle of reciprocity that fosters a sense of mutual care, trust, and psychological safety: The person opens up, is met with a supportive partner, feels “heard” and “seen,” and reciprocates. According to Reis et al., (2022), these moments of “responsive interaction” nurture deep connections and provide fertile ground for chemistry to blossom. Mutuality, on the other hand, is strengthened when partners express compatible feelings and goals.

研究显示,PPR能够带来一种良性回馈循环,这会催生一种互相关心、信任和心理安全感,因此PPR有益于感情关系的健康发展:一方袒露心扉,并得到对方支持,就会感到被倾听、被看到,从而也会向对方给予同样的回应。根据Reis等人的观点,这些“回应型互动”时刻能够催生深度的连接感,并为化学反应的萌发提供肥沃土壤。而关于相互性,当双方表达相互合拍的感受和目标时,就会巩固这种相互性。

04

Synchrony

共时性

As the conversation partners take turns talking, listening, and attuning to each other, synchrony evolves between them. This synchrony may include matching non-verbal behaviors, adjusting to each other’s tone and rhythm of voice, as well as expressing similar ideas. These subtle, and often outside of awareness sequences of harmonized behaviors can unfold very quickly and add up to felt moments of connection. Researchers believe that for a sense of chemistry to develop more fully, these “episodic bursts” of connection must accumulate over continuous interactions.

随着谈话双方轮流交谈、倾听,回应对方,双方之间就会产生共时性。这种共时性可能包括:使彼此非语言行为相一致,调整到对方的语调和声音节奏上,表达相似观点等。这些微妙,而且通常并不会被察觉到的一系列谐调行为能够非常快速展开,并让彼此之间产生连接感。研究人员认为,想让化学反应感更充分发展,这些连接感“爆发时刻”必须在持续互动过程中不断累积。

05

Individual factors

个体因素

Although chemistry has a “relationship-level effect”—it is something that is experienced within particular “special” connections—individual factors can influence various aspects of it. These might include how people experience or express chemistry, how they perceive their partners and how they respond to them, and to whom they are attracted.

尽管化学反应具有一种“感情关系层次的效果”——它是在特定“特别”关系中才会获得的体验——但个体因素对其会产生多方面的影响。其中可能包括:一个人对化学反应的体验感受和表达方式、如何看待对方、如何看待对方对自己的回应方式、自己喜欢的人的类型等。

Other factors that can facilitate or hinder chemistry in interactions might be how responsive the person is (e.g., Do they have good listening and perspective-taking skills? Are they warm and trustworthy?), or how compatible their goals are with their interlocutors. Even the outwardly aspects of the interaction (pace, tenor) and how the interlocutors perceive them can affect the “making” of chemistry.

其他会影响化学反应的因素可能包括:对方的回应性如何?(比如,他是否有良好的倾听和换位思考技能、是否性格温和、是否值得信赖?)双方目标的契合度有多高等。甚至互动过程的表面因素(速度、谈话主旨),以及谈话双方对这些表面因素的主观感受,都会影响化学反应的产生。

The Interpersonal-Chemistry Model: What Chemistry Feels Like

人际化学反应模型:化学反应带给人的内在感受

The perceptions of chemistry have cognitive, affective, and behavioral components.

对化学反应所带来的主观感受,包含认知、情感和行为三个维度。

The cognitive component refers to how people perceive similarity and complementarity between themselves and their partners when it comes to their goals, values, and personalities. Shared goals can help people feel invested in each other (Kelley & Thibaut, 1978) and create a sense that the relationship is a “unit.” For example, in high-chemistry romantic relationships, partners might form a "couple" identity; on sports teams, a spirit of collective belonging might emerge.

认知方面,是指人们如何看待双方之间目标、价值观和性格的相似性和互补性。一致的目标能够让人对彼此感到深深的在乎,并让人产生一种“一体”感。例如,在高度化学反应恋情关系中,双方可能会形成一种“伴侣身份”;如果是在体育团队中,集体归属感可能就会萌生。

The affective component of chemistry refers to feeling positive emotions, including liking, attraction, and a sense of being “drawn to each other.” Often, similarities between partners can usher a host of positive feelings towards each other, in turn, fostering a sense of being understood and cared for.

化学反应从情感方面带给人的感受,是指感到积极的情绪,包含:喜欢、倾心和感到彼此吸引。通常,双方之间的相似性能够带来对彼此的大量正面感受,从而让彼此产生一种被理解、被喜欢的感觉。

The behavioral component has to do with how the interaction partners perceive they can coordinate their behaviors to achieve their mutual goals. Feeling chemistry entails the perception of the interaction as “something more than the sum of their separate contributions,” write Reis et al., (2022). Thus, in high-chemistry connections, individuals tend to believe that they would be more successful if they could go after their shared goals together, rather than alone.

行为因素,是指双方认为可以如何协调彼此行为以达成共同目标。感到化学反应,会让人感觉这一互动“整体结果大于各独立因素相加之和”,Reis等人写道。因此,在高度化学反应关系中,双方通常会认为,如果他们能够共同追求一致目标,而非孤军作战,那么他们会更成功。